颐和园:时代的伤逝

前段时间微信公众号集体删除了一批关于娄烨的文章,我和朋友关注不足千人的小号竟然也无法幸免,被删除的这篇文章是关于娄烨的电影《颐和园》,这部以1989年为背景的电影。我想,这个三十五周年的纪念日是一个很好的让这个文章重生的时机。一直以来,我们会以一种禁忌的心态在讨论这个这个事件,这当然是重要的抗争,但是我想在这篇文章中,Fan想提示的是娄烨在电影所探照的、在那个时代中的人的情欲,这是一部“爱情电影”。

文/ Fan

故事早在开始时,就已经结束了。

那些年轻人挥霍着旺盛的精力,野蛮地冲撞。没有秩序,罔顾道德,在一个高墙刚刚倒塌,新世界尚未成形的暧昧节点。他们贪婪地吸入每一口氧气,不加节制,纵情放肆,把自己折磨得精疲力竭,体力透支地躺在北京晚春的艳阳下。半空盘旋着雪一样的柳絮。

那一年春夏之际,他们逸兴遄飞。

余虹从来不知道自己想要什么。从图们到北京,她进入了一个失乐园,这里有鲜活的一切事物:律动的、光闪的、异域的、魅惑的,在众多选项凭空出现之时,某种迷失也接踵而至。

她发现曾经那些美妙的文字骤然变得枯燥,男孩们的肉体亦不甚诱人。在大学宿舍疯狂的配对游戏中,她时常感到乏味。在不甘平庸与不耐寂寞之间,存在一个巨大的真空地带。

余虹在日记中写道:

“欲望受到侵蚀,行动定要受阻。就是在爱情里我也体会到这一点。根本不存在出入,只存在幻想。幻想,这致命的东西。”

“如果不是在理想中来考察我的生活,那么生活的平庸将使我痛苦不堪。”

“我只想生活得更强烈一些。”

而哲学家拉康这样说:

欲望是一种转喻,是说虽然欲望总是他者的欲望,但欲望作为存在之匮乏根本上是无法满足的,欲望的一个特征就是它是欲望对象无限延宕的过程,是欲望本身或欲望满足永远的延搁,由此而形成一个欲望链条,一个意义和真理始终不出场的转喻性场域。

“欲望”。

抓住了这点,影片中那些不按常理出牌的人物行为就有了恰当的动机,动辄撕扯感情和声带,动辄勾搭个异性回屋过夜,动辄在宿舍廊道发足狂奔,都是为了处置体内过剩的“力比多”。

但这还没完,这远远不够。

当所有这些再也无法满足疯狂的学生时,他们自然把视线从庸常生活中撤回,瞄准更高蹈的理想。

关于这一点,余虹亦然,周伟亦然,李缇亦然。

对于那场人人谈之色变、三缄其口的风波,娄烨的立场几乎算是有些政治正确的。何来阴谋,无关宏旨,就像余虹迷迷糊糊上了示威的车,一切事出偶然,究其根本,不过是躁郁的心灵凑巧搭上了引线,溅起了几点火星而已。

但他们想不到,真的会有子弹向人群招呼。枪响的那一刻,他们乱作一团,抱头鼠窜,哪有半点先前振臂高呼的坚定意志和报国豪情。在示威学生们呐喊着“国家兴亡,匹夫有责”时,宿舍楼里偷腥的李缇正对周伟说:“轻点,轻点。”

事情就是如此荒诞吊诡,而又切近真实。

米兰昆德拉这样写到:

当负担完全缺失,人就变得比空气还轻,就会飘起来,就会远离大地和地上的生

命,人也就只是一个半真的存在,其运动也会变得自由而没有意义。

《不能承受的生命之轻》

《颐和园》之所以是我心目中的新千年华语最佳,便是由于这种讨论的异质性。在同辈导演轮番探讨权力(重)之祸的时候,娄烨是罕见的聚焦自由(轻)之弊的导演。是啊,我们大多抵触权威,反抗控制,而当自由降临,我们又将何以自处?我们拍烂了身陷囹圄的斗士,却忽视了在自由中受困的人们。在这个语境下,娄烨完成了一次影史意义上的反刍。

从文本结构上讲,《颐和园》像极了昆德拉那部家喻户晓的作品《不能承受的生命之轻》——同样从情欲切入,同样处于一个由高压控制到自由解严的过渡时期,同样爆发了举世瞩目的政治事件。一个诉诸影像,一个施以文字,二者形成一对遥相呼应的互文,大框架都着眼于关于现代性的死局。

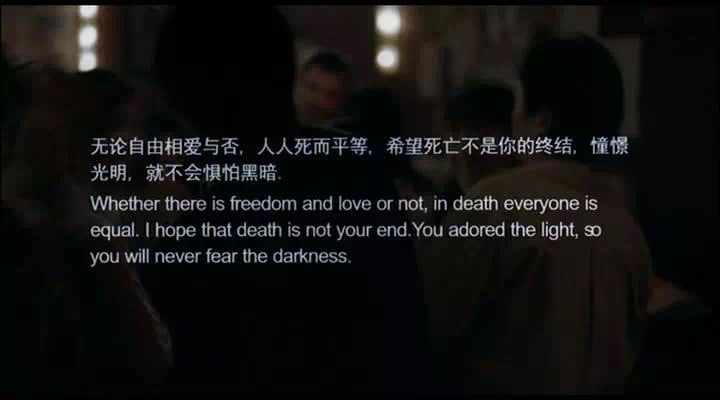

欲望在蔓延。当翻涌的自由终于波及权力的红线,权力方终于开始反击。娄烨唯一一次不加遮掩地将镜头对准荷枪实弹的官兵,他们射出的子弹,有些窜上黑夜,有些钻入体内。

蔓延的欲望撞上了坚硬的围墙,终于试图折返,但显然为时已晚。那年秋天,学生们陆续离开北京,有的回了故乡,有的散落海外,终成眷属的,竟然换成了周伟和李缇,他们远赴德国定居。那年秋天,柏林墙轰然倒塌。

余虹此后的生活并不快乐。她像失了魂游走在公司和男友们的卧室,不改女文青的一脸愁容,此外神情更添几分漠然。她迟迟没有婚嫁,长期独居,偶有性生活,从图们到深圳再到重庆,四海为家。她只是似乎还残存着一种孤傲,一份获得更好生活的希冀,为此她不肯向生活投降,直到一次车祸。她意识到,她连个能签字的亲属都没有。

周伟显然没有忘记余虹,而李缇也明了丈夫的心另有所属。短暂激情褪去后的婚姻生活僵硬而板结,旧日的岁月时而浮上脑海,像前世的记忆。

在柏林钝重得有些肃穆的下午,李缇问周伟:“你能不能告诉我,那年夏天,我们到底是怎么回事?”

周伟反问李缇:“那你能不能告诉我,我们现在,是怎么回事呢?

周伟决心离开。周伟离开柏林的前几日,李缇自几十米高空坠下。

她绝望地认识到,这个男人或许根本没有爱过她。她,李缇,只是周伟和余虹爱情博弈中的一个道具。

山城重庆。周伟与余虹再度相遇,穿越了时间与空间的跋涉,爱情与政治的历练。这里的一切具备一种圆满结局的烟火气,它带给我们某种乐观的设想。

而关于重聚的一切幻想最终毁灭于一场漫长的沉默,一种令人窒息的平庸。毁掉一段爱情的,一定不会是恨,是那种几近空洞的无聊,无话可说的尴尬。当朝思暮念的欲望对象突然出现,幻想却全然消失。

“幻想,这致命的东西。”

当我们憧憬自由之时,可曾想过:有一天自由真的一丝不挂地到来,我们又将身居何地?人们幻想一个爱侣,就像一代人幻想一个崭新的政权,得到后竟错愕地觉得索然无味。就像叔本华的“人生钟摆”,摇晃在欲望满足的无聊与欲而不得的痛苦之间,永远不得解脱。

李缇没有得到周伟,周伟与余虹也总是若即若离。李缇、周伟、余虹全部倒伏在欲望的半途,与他们一起倒下的,是那整个世代的青年。他们的人生,永远存在一角塌方,再也得不到修葺。

我们习惯于这样评价第六代导演:

贾樟柯在向西方呈上他们所想象的中国;

王小帅在向人们展现自己生命经验里的中国;

娄烨并不关心时代,他展现时代里的人和他们的情欲;

——既不批判,也不讴歌。

那些记忆的颗粒,早就随着夏天闷热的风挥发在空气中了,但它们偶尔还会飘落回来,一些故事,还会被人们重新想起。那些再也没有可能再来一次的故事,莽撞的、躁郁的、骚动的、伤痛的……