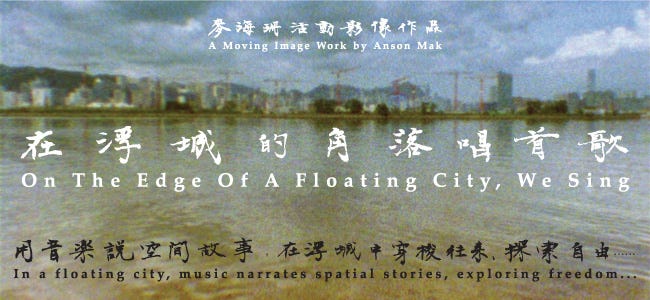

麥海珊《在浮城的角落唱首歌》--都被人嫌你阻住晒

你平時會在哪兒唱歌?K房?教會?浴室?無人的街道?還是行人專用區?音樂需要空間,但不只是媒介的虛擬空間(例如CD或網路),而是真正的物理空間。因為音樂不只是那些歌 — 通常作為「商品」 — 也必須包括那些有血有肉的,做音樂的人。若我們把「獨立音樂」與主流相對,前者往往意味著要從既定的規範和機制中掙脫出來。

《在浮城的角落唱首歌》不只是一齣介紹本地獨立音樂的電影,所以導演麥海珊沒有把電影拍成像香港電台的檔案式節目那樣,界定何謂「獨立音樂」,其發展的歷史等等。觀眾最好對本地獨立音樂有一定的了解,但不了解也無礙於掌握電影的主題 — 這裡所呈現的「獨立」,在於自由與空間。

早前網上流傳一段中學生打鼓的短片,大家看完都讚好,紛紛廣傳 — 因為他沒錢沒空間,只能在家以課本與餅罐蓋充當套鼓,熱血爆棚。香港地價貴,很多樂隊就在工業大廈租用單位作練習與表演場地。樂隊My Little Airport的阿p就在牛頭角的工廈裡創作,與很多樂隊和藝術家為鄰,形成了一個創意群落(Creative Cluster)。

但政府的「活化工廈」政策旨在賺錢,讓業主改建商場和酒店。投資者和政府眼中沒有創意空間,沒有獨立音樂,只有可炒賣的地皮。阿p和其他獨立樂隊,眼看業主不斷轉手,租金不斷漲,只能搬到越來越小的地方。原來創作自由不只是精神上的無拘無束,而是「實牙實齒」地有物質基礎。香港的「自由」若只有經濟層面,偏重「賺錢的自由」,那麼自由也就像商品,有錢有自由。

香港是浮城,因為紮不了根;土地都是商品,人性、文化、社區的根都可能隨時被鏟除割裂。這種狀態,套用國內的委婉說法,是「被自由」。這部份以My Little Airport的歌《RM 1210》作結,歌詞訴說一段只有一年期限的愛情故事,畫面映著樂隊在工作室與社區各處唱歌,其實也是創作者與社區的一段情歌。

麥海珊除了拍獨立電影,也是獨立樂隊AMK的成員,在片尾加插了自己的歌《月華說》,是有關觀塘月華街公園的歌。「獨立」表面上有「脫離」的意思,但當社會以「甚麼都可以待價而沽」為主流,因而人事游離無根,那麼回溯過去的「尋根」也是「獨立」的,獨立音樂也可以是關於社區的記憶。The Pancakes的Dejay領著導演回到她小時候居住的石蔭邨 — 重建過後已面目全非,但人情常在。

不過,即使導演選擇了區內市民活動的中心--市政大樓 --為拍攝Dejay演唱的場地有著特別意義,然而途人有關「阻街」的投訴則是對「鄰舍溫情」之美好想像所不能迴避的尷尬現實。拍攝的地方是通道,而香港是一個由通道組成的城市。因為通道指向交流與效率,流動就是好,能創造價值。所以貨物、汽車、金錢和人(或勞動力)都要在這城市不停流動,讓流量轉化為GDP。獨立音樂能以「停留」的方式與之抗衡嗎?在這城市,每年同一時間,在同一地點,同一群人,唱同一首歌,可以嗎?

第三部份的音樂空間不是可供租售的物業,而是公共空間。獨立樂隊「迷你噪音」近年的六月三日晚上,都會跟其他音樂人、藝術家、詩人走到尖東文化中心旁的廣場上紀念1989年的六四屠殺。那兒有一個銅像,官方的命名是「翱翔的法國人」,但他們卻相信折翼天使一般的銅像本來叫「自由戰士」,是藝術家César Baldaccini為悼念六四死難者而創作的。Billy是「迷你噪音」主音,他每年6月3日都會在「自由戰士」那鋪滿白花的腳下唱同一首歌:

芳草不愛尋求落葉慰藉

同眠嚴寒為叫春曉更青

猶如長埋我心哀傷記號

今要枯去成全叛逆生命

— 《記號》

這首歌不只是悼念過去的苦難,也期盼著黑暗過後的光明。主流K歌很少說政治與歷史,因為流行音樂是個人消費的商品,塞著耳機可讓人忘掉這個公共世界。但片中這部份的獨立音樂,從歌詞取材,到聚集、演唱的行動,以致麥海珊的拍攝工作,本身就是政治宣言:「廣場屬於人民,而非管理員」--銅像前的演唱行為公民應能自由地使用公共空間;而且音樂可以是公共的,述說共同的記憶與希望,讓大眾參與和分享。

(原載於突破書誌Breakazine! #20。2012年7月出版)

更多書評、影評和劇評見於我的網誌《我不是貓》

======================================================

為甚麼大媽歌舞和時代廣場唱《帝女花》便給人截然不同的觀感?從西洋菜街搬到天星碼頭的大媽歌舞把外國的街頭音樂家趕走了,公共空間作為公共資源該如何分配?

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!