紅

受邀Red 哥的邀稿已久,一直放在心裡卻無法下筆。

一開始想著要畫,但我的畫法囉嗦且自己也無法捉摸。幾次來來回回總在構想跟實際行動之間…

那個完全想都不用想,拿筆就來畫的年紀,似乎已離我好遠。最好畫畫的課,就是五專時期的法文生活閱讀。大部分的同學都喜歡的課,我偏偏不喜歡,我不喜歡要一直與同學做對話練習的課程,反而喜歡各種文法課,文法結構雖然無聊又痛苦,但重複再重複的公式令我安心穩定。

法文閱讀的課本會有許多類型的短文章節,旁邊附著許多小文法,小句型。老師常常帶著大家讀,然後必須去寫板書,我就沿著課本上的人物插畫,開始畫一些小小的東西。

那是一段我想都沒有想要畫什麼的日子⋯就畫了。

如果今天閲讀練習是:「如何在對話中報電話號碼。」可能課本旁邊會有一個小圖說印著兩個講電話的人,我就會把她們對話之間的小細節,重點式的畫出來。

也許是打電話來預定看牙醫的時間的。我便會畫一些小小的器具,一個牙痛的孩子,一個準備磨刀霍霍向病人的牙醫,諸如此類無聊的小東西。

有一次蠻不巧的,我很認真在畫插圖時,法文閱讀老師走到我身後了。他是一個頭髮永遠亂亂的男人,我還記得他叫André (安德烈)。在當時所有的老師,我們都要叫他們,Monsieur XX 或 Madame XX時,只有André叫我們叫他André,他以隨性聞名,所以我敢在他的課上偷畫畫。

但那天他不太高興,我在上課時間做別的事情,他先是打斷我,然後叫我下課去找他。

下課後我有點害怕,André的好脾氣大家都知道,他會叫學生去找他一定是有什麼事是他在意的。沒錯,他問我上課為什麼不專心,在做什麼,然後叫我把課本拿給他看。

出乎意料之外,他並沒有非常嚴肅的責備我。翻閱著課本旁邊的小插畫時,他居然還對幾個小圖笑了。難道是身為法國人身上留著藝術的血液,對於作畫的人特別寬容嗎?只記得他把課本還給我了,然後要求用今天的閱讀課程寫一篇作文給他。還慎重地說:”pas de dessiner”(不能用畫的)

總之,André放過我了。我偶爾還是畫畫,畫在別的地方,那個隨手看到什麼亂延伸的習慣,稍稍被節制了。

後來做了幾本小眾的出版,以及線上文圖插畫合作時,就慢慢適應了好好構思再下筆的習慣。畢竟跟出版社以及媒體合作,準時跟互相尊重的基礎態度我還有。

結果當Red哥不限制什麼的邀稿,還有一直以來都是在這裡,想寫什麼就是什麼的自由自在,放開來一時之間我不知道要寫什麼,畫什麼了?

最近突然迷上了詩人蕭詒徽的臉書,有一篇文章在討論著圖像與文字的遺緒,以及對某種創作形式純粹的執著。我看了許多遍,除了驚訝他的詩句,深層如靜脈回流到心臟的速度。對於他能把創作形式跟內容一再翻轉、互相干涉納入夾敘夾議的文字,說明地如此清楚,怦然心動!

前一陣子看了一部獨立電影《我想結束這一切》裡面有一首詩《Bonedog》是詩人Eva.H.D沒有發表過的作品,被裡面一個小句子電到:”You return home, moon-landed, foreign”(你回家如登陸月球,一片陌生)

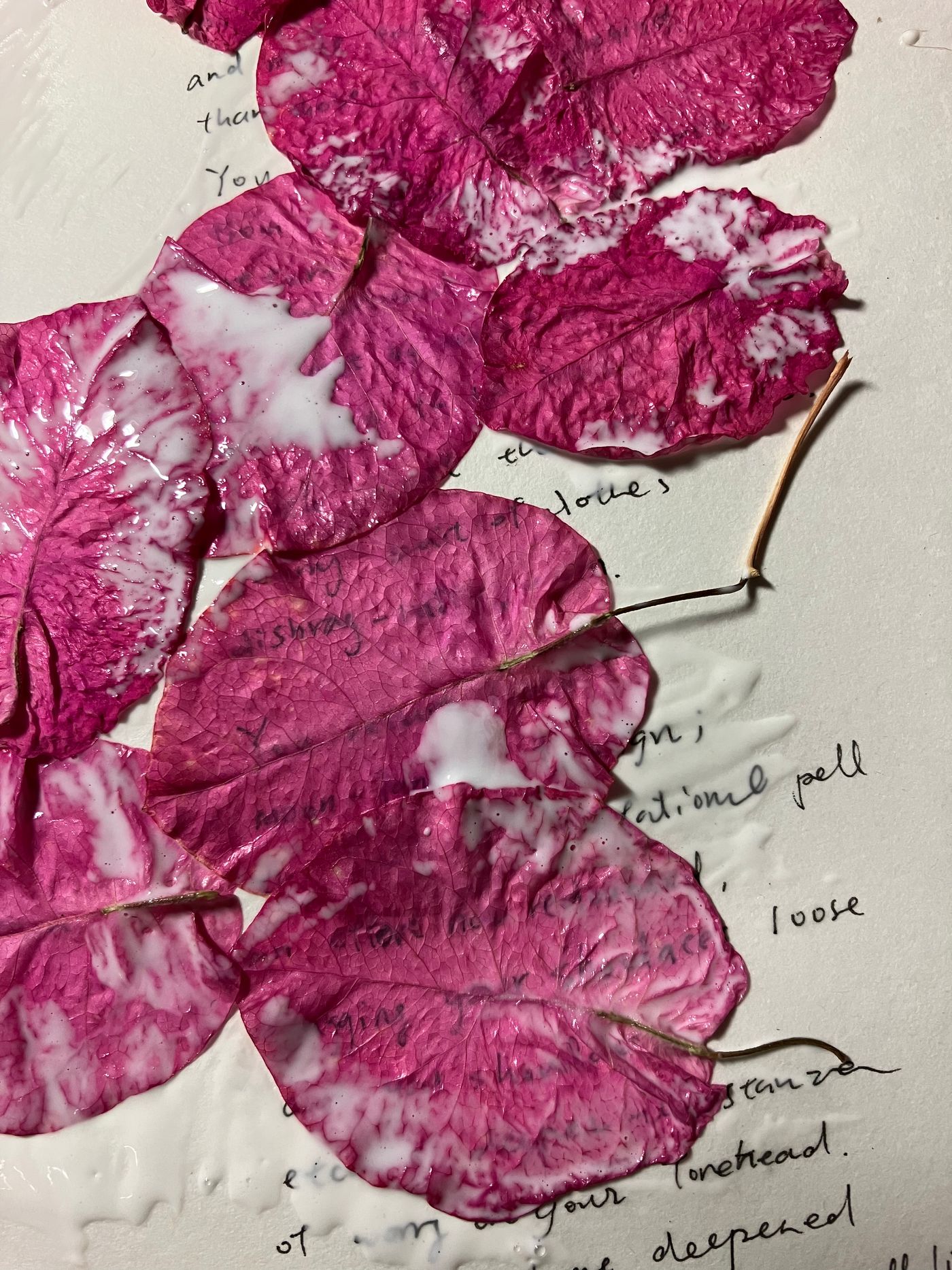

今天一整天我的腦子圍繞著Red哥的邀稿,自己曬了好久的乾燥花,那株即使被摘下來風乾吊掛都還展現著她艷紅正色的九重葛。還有糾纏在我心頭中,兩個詩人的對話,頓時覺得自己回到創作的家,登入月球,果真一片陌生。

許久許久,我沒有像16歲一樣坐在書桌前,就著課文上的印刷來延伸插圖了。然後今晚早早坐在書桌前,開始抄下Eva的詩,在插畫紙上。

動筆前,想到以前有個日本故事,講到一個男子的鶴妻為他在半夜織布的故事。鶴妻總是躲著他,直到他發現妻子的真實身分,她只能展翅離去,留下華麗如羽毛的作品。

我還是沒能想到「紅」的定義,或是在此的意義。只專心想著做作品,想打破的界線,或是延伸的,一個作品的誕生以及創作時,得不停遮掩再揭開的過程:”you come home with your mutant gifts”(你帶著你突變的才能回家)

實在無法定義這個,也許就是,從我的身體裡長出來的一種顏色。

*真的感謝Red哥,讓我動筆畫下了第一張