潘朵拉的檔案之四|一個殖民史主題的島嶼(讓愛發電第二季)

之前我們介紹過檔案世界的根本邏輯(上篇、下篇),說明過國家檔案館的功能與任務(信賴,質疑,檔案館),也探討過荷蘭國家檔案館在荷蘭反省奴隸史的過程中扮演的角色(檔案館與一段罪惡的歷史),今天我們要延續上一次的話題,談談荷蘭國家檔案館對早期台灣史的建構有何影響,以殖民檔案寫成的歷史又是否能夠脫去殖民色彩,甚至成為解殖民的基石或工具。由於題目廣泛且層次繁雜,不易整合在單一結構之下,我們決定圍繞特定的書籍來展開今日的話題,讓讀者有具體的線索可以把握,感興趣的話,也能以這些書籍作為早期台灣史的入門。

今次內容大要

引言:從水社尪姨詛咒荷蘭軍官的小說〈目睭〉說起

鄧津華《想像台灣》:殖民界線何在?

荷蘭東印度公司《熱蘭遮城日記》的出版與翻譯:殖民史料的價值

荷裔作家貝喬思的歷史小說《永別了福爾摩莎》:史料可以是文學的養分

荷蘭作家藍柏的《福爾摩莎見聞錄》與《福爾摩莎拾遺》:非歷史學家的熱望

附錄:一則純以殖民史料寫成的歷史敘事

引言:從水社尪姨詛咒荷蘭軍官的小說〈目睭〉說起

你能讀台文嗎?可以的話,不妨一讀台師大台語文系助理教授劉承賢(Voyu Taokara Lâu)的短篇小說〈目睭〉,收錄在他的第一本短篇小說集《倒轉》當中。這個故事取材自荷蘭人留下的史料《熱蘭遮城日記》,講述十七世紀中葉駐福爾摩莎的荷蘭軍人 Pieter Boon 的悲劇。作為殖民者、侵略者,他眼睜睜看著水社(日月潭)的尪姨遭受火刑,那死前的目光和慘烈的詛咒是他心頭最深重的陰影,最後他果然也應驗了那咒讖。這篇小說的取材在今天看來可能並不很稀奇,但十五六年前我閱讀這故事最初的初稿時,這還是一個不曾被人碰觸過的題材。

一筆史料或一樁歷史事件成為寫作者的故事素材從來不是偶然,通常在寫作者動筆之前,已經有相當的背景工作在社會的其他地方進行。這個「地方」往往是歷史學界。確實,在劉承賢寫作〈目睭〉之前,早期台灣史的研究已經有了初步成果——江樹生翻譯的《熱蘭遮城日記》已經出版,翁佳音、康培德等專攻荷蘭時期台灣史的學者也都學成回國,開始發表論著。過去關心台灣本土文化好像就只能轉向日本時代,但隨著荷蘭史料被引介到台灣,試圖擺脫大中國印象的台灣人有了一個不同的方向和寄託。

過去的這二十年間,愈來愈多人投入荷治台灣的研究,學術或非學術相關著作的出版也愈來愈蓬勃,其基礎正是荷蘭國家檔案館的荷蘭東印度公司檔案。如果說,二三十年前,在海牙挖掘史料給人一種滿是希望和憧憬的「創業感」,今天繼續同樣的工作,就不免心頭升起疑慮了。如果說,當初台灣史學者轉向更早的殖民時代,至少有一部分是為了掙脫「大中國」的迷思,走上探索和建立自我之路,那麼向又一個殖民時代自我認同,是否也存在著問題呢?這就是我們今天的訪談主題。

㊟ 所謂的「早期台灣史」並沒有什麼嚴謹的定義,通常是被用來指稱 1684 年大清帝國將台灣納入版圖之前的歷史,包括分據台灣南北的荷蘭人和西班牙人以及驅逐荷蘭人的鄭氏家族。在許多台灣人的理解當中,十七世紀的荷蘭和西班牙,以及十九世紀末起統治台灣五十年的日本,都是殖民政權,但鄭氏家族和大清帝國往往因為屬於廣義的華人政權,而不被認為是殖民政權,這樣的觀點在近年開始逐漸受到挑戰。

受訪人:燕鴴什 Dhr. prof. dr. K.J.P.F.M. (Charles) Jeurgens

現任|荷蘭國家檔案館策略顧問、阿姆斯特丹大學檔案學教授

曾任|萊登大學檔案學教授;荷蘭代理國家總檔案員;國家檔案館選擇與鑑定部主任;國家檔案館研究部主任

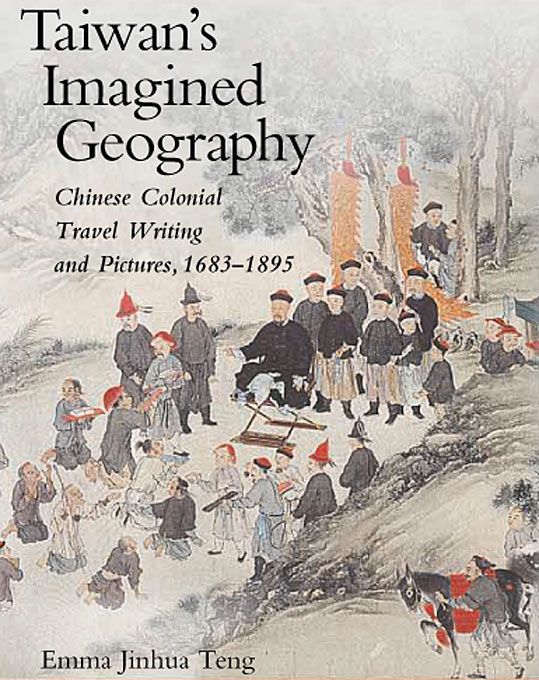

在台灣史學界,鄧津華的《想像台灣:中國殖民旅遊書寫與圖像》通常被認為是打破「華人政權不是殖民政權」迷思的重要著作。她在書中指出,除非台灣人重新思考何謂「殖民」,否則無從走上解殖民之路。你的書架上也有這本書,能不能談談你對《想像台灣》的看法?

燕鴴什:坦白說,我在認識你們這些台灣學生之前,根本不知道台灣過去的教育不將鄭成功和大清帝國當作殖民政權(我對這邏輯感到陌生)。跟台灣學生有過交流以後,我發覺台灣非常適合解殖民研究者探討,要在全世界找一個像台灣這麼衰的地方,還真不容易。

從這個角度來看,我想鄧津華的《想像台灣》真是一本很重要的論著。她用了許多有意思的史料,讓讀者了解台灣是怎麼被大清帝國理解和想像,這些認識和想像又是怎麼隨著帝國的擴張而變化。換句話說,她用生動的方式說明了「台灣是大清殖民地」。

我認為《想像台灣》的意義不僅在於學術研究,只要經過傳播普及和推廣,應該可以引發公民的廣泛討論。我要重申我上次談奴隸史的時候說過的話——社會共識是最重要的,不管是什麼樣的社會工程,沒有社會共識做基礎,都不可能穩固。所以我期待見到台灣人在鄧津華研究的基礎上,去思考殖民主義和帝國主義,尤其是認識到「中國帝國主義」的存在這一點。台灣特殊的地方,在於台灣經驗過西歐的帝國主義,也經驗過東亞的帝國主義(中國和日本都是),照理說這樣的經驗應該會讓台灣成為全球解殖民運動的寶藏和先鋒才對。

你認為台灣為什麼沒有成為解殖民運動的先鋒呢?

燕鴴什:雖然這樣講會得罪人,但我必須要說,過去二三十年間,台灣努力由威權國家轉型為真正的民主國家,台灣人開始要求清算蔣介石國民政府統治台灣的正當性,再加上面對著中國的威脅,為了反駁台灣與中國「自古以來」的關聯,不惜引用更早以前的殖民史料,來論證台灣史的多元性。作為檔案員、檔案學者,我當然樂見海牙國家檔案館的荷蘭東印度公司史料獲得運用,但擁抱早期殖民者以反駁後期殖民者,不論在學術上還是知識政策、教育方針上,都不是明智的作法。

我的前同事包樂史教授為台灣培養了一些重要的台灣史人才,但我恐怕他們也都分享了包樂史的「新殖民史觀」——我的意思不是說包樂史是殖民主義者,只是要說他們的歷史觀點沒能完全走出殖民思考的陰影。包樂史認為整理荷蘭東印度公司史料,讓台灣人可以了解十七世紀發生在台灣的許多事,是「將歷史還給台灣人」,許多台灣人則很高興歷史「失而復得」。但這就像我們上次談奴隸的時候所說的,這些檔案研究很容易在不經意之間構成一種新的殖民活動。

我舉我涉入很深的印尼為例子。過去十幾年來,我每年都應邀去雅加達的國家檔案館開課,雅加達檔案館也幾乎每年都會送檔案員到萊頓大學歷史系接受訓練。這種知識和技能的訓練其實就是世界觀和價值觀的訓練。一個印尼的檔案員被訓練得愈好,他受前殖民母國(荷蘭)的價值影響就愈廣愈深,回到雅加達就更會在有意無意之間傳播荷蘭的價值。我不能說這絕對是壞事,但對這一點沒有意識,應該就是壞事了。在今天的印尼、蘇利南和台灣,許多人以為在荷蘭人的殖民檔案之外就沒有歷史了。

當然,歷史的定義是「以文字寫成」,所以沒有史料就沒有歷史,若是沒有荷蘭人的殖民檔案,現在的早期台灣史根本不知從何寫起(可能必須要更加仰賴中國的史料),這話聽起來沒錯,其實完全經不起推敲。就像奴隸,難道在奴隸主的文獻之外就沒有過去了嗎?當然不是的。所以我對於台灣過度的將歷史的書寫建構在歐洲殖民史料上,其實多少感到不安。當然我相信台灣人的智慧,假以時日應該會有比較清晰的自覺。如果沒有的話就麻煩了,因為這實在不是像我這樣的外國人適合插嘴的話題,就算我們是在批判自己所提供的史料。

⇩ 版畫描繪 1661 年 7 月 5 日戰敗的荷蘭人拱手獻上熱蘭遮城的情景。作者不詳,年代約在 1661-1700。

近二十年早期台灣史的研究幾乎離不開當年荷蘭東印度公司大員商館的《熱蘭遮城日記》,你怎麼看待這樣的史料重要性?

燕鴴什:荷蘭東印度公司在各地的商館都會製作這樣的日誌,因為是逐日記載,對歷史學家來說,當然是很值得參考的史料。如果今天研究者的目的就在於釐清荷蘭人當初在台灣的某些活動,那麼遺漏《熱蘭遮城日記》絕對說不過去。對中文世界的讀者來說,歷代的皇帝「實錄」應該是個很恰當的類比。我們都知道中國的傳統是官修正史,當然一定代表了帝國的官方立場,再考慮到中國皇帝的權威,我想皇帝們的實錄一定有很多不可靠之處,但這不影響實錄作為重要的參考史料而為歷史學家所應用。

但是台灣人使用荷蘭史料(或者西班牙、法國、英國等等歐洲國家的史料)來建構早期台灣史,跟中國史學家以實錄作為重要參考史料,這當中——至少就我粗淺的理解——存在著一點差異,那就是我們都會對中國的正史抱有警覺,但一般而言,台灣史學家對歐洲史料沒有戒心。

我很難指出誰的哪本著作的哪一行展現了這種疏忽,或者要說是天真也可以,但現在的早期台灣史學家都訓練有素,當然也都是用西歐的一套在思考台灣史。我們在這個領域的共同朋友不都是這樣嗎?我的意思並不是說他們當中有誰的學術不嚴謹,相反的,他們都是出色的學者,但問題就出在他們是這麼優秀的學者,因為高度仰賴殖民史料,等於是主動把自己的歷史建構成殖民史。

⇩ 圖為康熙朝實錄卷 115,康熙 23 年 4-6 月。康熙 23 年 4 月正是御前辯論多時的台灣去留問題定案的時候。

但離開了史料就沒有歷史,從事台灣史研究的人又該怎麼辦呢?

燕鴴什:我不是很適合就這個問題表示太多具體的意見,因為我畢竟是曾經殖民過台灣的國家的公民。但就像之前談的奴隸史,奴隸制度的過去不是只能從奴隸主的文件來理解,黑人社群的共同記憶、口傳和其他的表達形式,都應該被研究者和一般社會大眾重視。台灣史也一樣。比方說之前提到過的《邂逅福爾摩沙》史料彙編的出版,讓歷史學家方便查閱十七世紀荷蘭人和原住民的互動,但如果史料被當作是比較可靠的關於過去的證據,那真的就太糟太糟了。

我想舉我去造訪你們阿美族馬太鞍部落的例子來做進一步的說明。

我抵達馬太鞍之前已經聽你說過,東印度公司的文獻裡清楚記載著,他們出於報復而放火燒掉了馬太鞍,但我不知道你也跟你們部落裡的人提起這筆史料。結果我一到馬太鞍,大家都熱情的招待我,給我吃生魚片和鹹豬肉,跟我說:「聽說你們荷蘭人把馬太鞍燒掉了啊。」大家還跟我說,這件事情聽起來很嚴重,但並沒有留下任何口傳故事,現在的馬太鞍人若不是被告知了荷蘭史料的記載,根本不知道荷蘭人到過那裡。這一點在我某些同事眼中,代表了荷蘭史料的重要性(要不是荷蘭人記錄下來,此事就要徹底被遺忘了,云云),但我認為當時我從你們馬太鞍族人口中聽見的解釋更讓我信服。他們說,既然沒有留下任何口傳故事,就表示「部落被燒掉在當時馬太鞍人的眼裡不是大事」。至此我才更加明白,原住民的世界當然有自己的邏輯,有很多東西我們西歐人真的不應該用自己的想像去替代現實。

所以,歷史是以文字記錄為磚瓦而打造的建築,傳統上是這樣沒錯,但既然我們已經邁入一個文化高度交流、資訊快速流通的時代,我們就得在實踐上也有所改變。史料或許可以提供某些細節,但我們能不能容許史料以外的其他資訊也成為建構歷史的材料呢?更進一步來說,我們是不是有足夠的心胸,去接納一個更寬廣的「歷史」的概念?

請容我在馬太鞍這個例子上再多問一點:如果你接受我們族人的解釋,沒有流傳下來的事情就表示在這個人群中不具重要性,那麼我們又為什麼需要知道自己已經知道的以外的事呢?反正那對我們來說不具重要性?

燕鴴什:邏輯上推演起來是這樣沒錯,但就像我剛剛說的,這是一個文化交流的時代,我們不至於認為文化和知識體系彼此之間必須相互排斥。也許對當時的馬太鞍人來說,部落被燒掉不是大事,重建就好,這件事情也沒有必要特別編成歌謠傳述給子孫,但現在的馬太鞍人知道這件往事並沒有壞處,他可以自行決定要怎麼反應。坦白說,我對你們馬太鞍族人的印象是,他們聽說這麼一件軼事,覺得很新鮮,會拿出來充當閒聊話題,但就跟祖先一樣,沒有把這件事放在心上。可能到最後這件事情依舊是以「荷蘭人在台灣的歷史」的型態在書籍裡流傳,而不出現在部落口傳裡。這就更加印證「誰的史料,誰的歷史」的看法。東印度公司的檔案是荷蘭人留下的,用東印度公司檔案寫成的歷史是荷蘭的殖民史,作者是不是荷蘭人並不是重點。

回頭說說海牙國家檔案館對早期台灣史的影響。

燕鴴什:從檔案員、檔案學家或歷史學家的角度來看,我當然樂於見到史料被運用,只是我們要小心殖民史料被運用到獲取過大聲量的地步。而現在海牙國家檔案館的台灣相關史料在最基礎的層次上,已經被整理得差不多了,因此台灣學者開始轉向雅加達的印尼國家檔案館。雅加達的檔案館應該確實收藏了最多荷蘭東印度公司的台灣相關史料,畢竟多數從大員寄往巴達維亞(雅加達)的文件都不會再更進一步被送往阿姆斯特丹的董事會。那麼,雅加達國家檔案館的台灣相關史料也一樣會出現殖民史料的應用問題。

不過我實在好奇,以荷蘭殖民史料為基礎的「早期台灣史」研究會進展到什麼程度。我知道《賽德克・巴萊》的導演魏德聖先生從包樂史教授獲得了不少資料和構想,聽說他要拍《台灣三部曲》。以我在《賽德克・巴萊》所看到的,我相信魏導演一定能夠拍出好的電影,這個《台灣三部曲》一定會對台灣有正面的影響,但是,也一定有負面的影響。不過我還是樂觀的相信,只要我們對負面影響的存在有清楚的意識,這影響的程度就會變小。

會有什麼樣的負面影響呢?當然就是殖民觀點透過有力的視覺媒介被更有效率的傳播了。但是話說回來,「被殖民」和「自願或被迫接受殖民觀點」,本來也是台灣的一部分,如果少了這樣的觀點和意見,好像也說不過去。

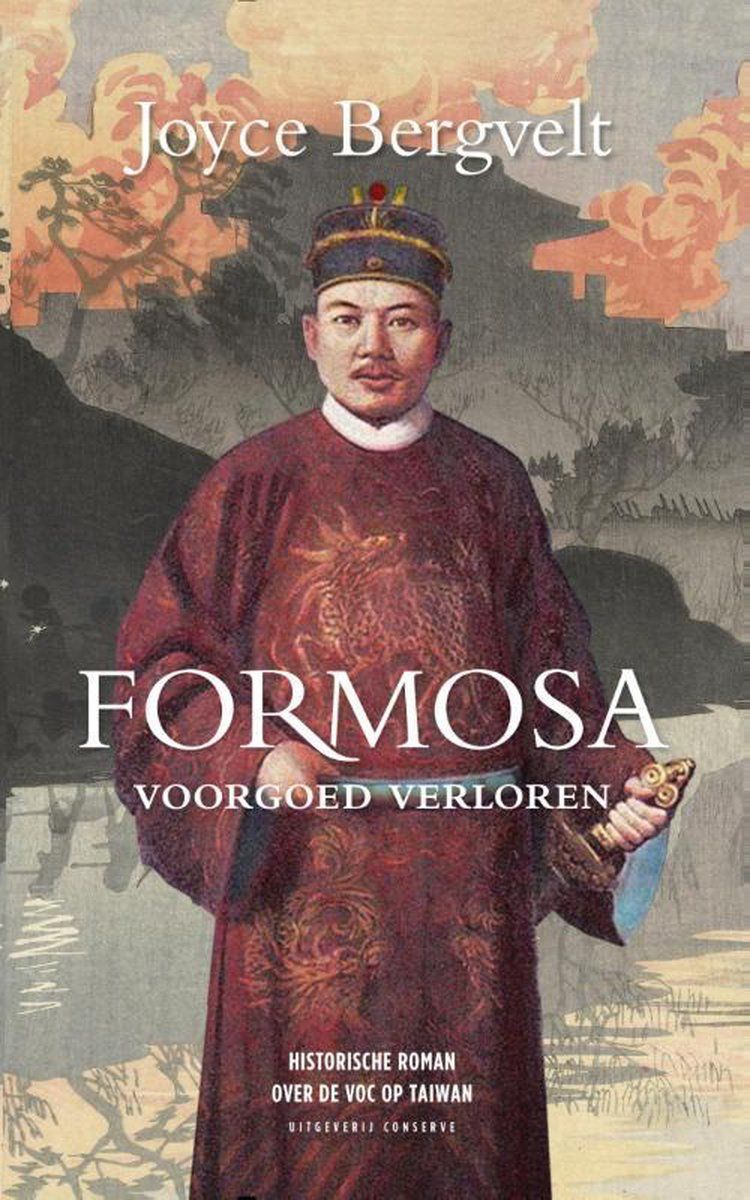

既然講到史料的應用,能否談談荷裔作家貝喬思的歷史小說《永別了福爾摩莎》?

燕鴴什:我知道這部小說,但實不相瞞,我真的沒讀過。貝喬思的小說描寫的是鄭成功攻台,大員長官揆一退守熱蘭遮城的故事。這對荷蘭讀者來說很新鮮,因為一般的荷蘭人都不知道荷蘭和台灣的過去,小說又以史料為基礎,據說描寫生動,很受好評。

貝喬思的小說原文是英文,叫做《福爾摩莎之主》,翻譯成荷文的時候,把書名改成「永遠失去的」(voorgoed verloren )福爾摩莎,像我們熟悉這段歷史的人可以馬上認出,這是在呼應戰敗後揆一本人所寫的《貽誤的福爾摩莎》('t Verwaerloosde Formosa),再加上那些史料我們都熟得會背了,在沒有太多空閒的情況下,當然也就沒有去讀小說。但這應該怪我自己時間管理不周吧,事實上這部小說的口碑不錯,不熟悉這段歷史又感興趣的人,若是能讀英文或荷文,我還是推薦一讀,畢竟文學作品的可讀性總是高於學術論文。

⇩ 圖為揆一所著《被遺忘的福爾摩莎》封面。荷蘭烏特勒支大學圖書館有全書的高解晰掃描檔案可供免費瀏覽。關於這本書,鮑曉鷗教授的《西班牙人在台灣》的概括形容最是簡潔傳神:「最後,巴達維亞方面讓揆一獨自承擔丟失福島的責任⋯⋯他在巴達維亞被囚禁三年,之後被送往班達附近的一座島嶼終身監禁。1674 年,揆一因為兒子的請求和奧倫治親王的交涉而終獲赦免,後來寫下巴洛克時代波瀾壯闊的《貽誤的福島》,提出他自己的敘事版本。他怪罪維堡,說他『對揆一仇恨極深』,也責怪藍珍『在媽港戰役中貪得無饜』,最後他譴責加耶勿『缺乏信念』,帶著船艦和人馬在圍城之際膽怯遁逃,拋下受困者面對自己的命運。《貽誤的福島》是一里程之作,訴說著榮光年代業已逝去,榮譽如今一無所值。」

能否談談《風中之葉:福爾摩莎見聞錄》和《福爾摩沙拾遺:歐美的台灣初體驗》的作者、我們共同的朋友藍柏所展開的那種史料蒐羅計畫?

燕鴴什:藍柏在台灣的戒嚴時代就去台灣做研究,意外發現台灣原來那麼久以前就和世界各地有著各種往來,從此就執著於蒐集世界各地的台灣相關史料,希望透過自己的工作,能讓台灣人醒悟台灣史的多元,可以說是分享了包樂史「將歷史還給台灣人」的信念,雖然他們兩人很不相同,簡直南轅北轍。這些年來他出版了兩本書,現在也為台灣的《經典雜誌》提供台灣史相關稿件,未來應該還會有更大部頭的作品出版。我當然很佩服他的執著和苦工,雖然我不見得認同「將歷史還給台灣人」的看法。

公平一點說,我認為任何人的任何努力,總能夠在某個時候對某些人或某個人有所幫助,這一點就足夠了。不是只有影響千千萬萬人的事情才有做的價值。就說藍柏現在給《經典雜誌》的台灣史相關稿件這一點吧,也許他的文章在偶然之間啟發了誰⋯⋯就像魏德聖導演,聽說他《賽德克・巴萊》的電影是被漫畫激發了靈感?就算沒有啟發了誰,只是提供大家閱讀的娛樂、拓展不知道拓展來幹嘛的視野,那也是價值。所以我當然還是樂見其成,希望他的台灣出版計畫能夠成功。

⇩ 圖為 2019 年 10 月台灣教會公報報導藍柏新書《福爾摩沙拾遺:歐美的台灣初體驗》高雄發表會的新聞照片。

作為歷史學者、檔案學者,我希望看到荷蘭的檔案能夠為台灣人所應用,不管是怎樣的應用,但也因為我是歷史學者、檔案學者,我想提醒中文世界的讀者,尤其是台灣讀者,千萬不要忘記檔案學的第一課——任何文件的做成都有它的原始脈絡和目的。基本上,我們可以將這原始脈絡當作一種既定的偏見來理解,因此我們不要毫無質疑批判的使用檔案文獻。此外,對於想要從事檔案研究的人,我想說:我們可以認為知識的本身有其價值,所以檔案研究的成果不必具有實益,但這是一個資源排擠效應極高的時代,有實益的檔案研究通常會比純知識的追求更容易獲得資源與支持,而我們檔案員總是希望檔案裡的紙片透過知識的凝鍊,最終化為有意義的社會工具,在現實生活裡造福更多的人。

附錄:一則純以殖民史料寫成的歷史敘事

十年前,我在萊頓大學做研究時,曾經以荷蘭東印度公司檔案史料寫成一篇論文,其中包含一篇歷史敘事。當時是想實驗「純以殖民史料寫成的歷史敘事」能不能脫離殖民史的框架,而實驗結果是:不能。當年燕鴴什也曾經讀過這篇敘事,他建議我將這段敘事分享出來,大家可以透過自己的閱讀經驗來確認,以殖民史料寫成的歷史是否能夠脫去殖民史的色彩與限制。

這段敘事翻譯成中文以後有七千多字,我以獨立文章〈純以殖民史料寫成的敘事:失去了從來不曾獲得的黃金〉發表在 Matters,以下我只貼出其中一小段,感興趣的朋友可以連結到該篇文章去閱讀完整的敘事。(請留意:這段敘事是嚴謹的歷史,沒有虛構的成分,當時引註的字數幾乎就跟正文一樣長。)

一六四六年春,淡水

荷蘭東印度公司初級商務員諾培已經病了一段相當長的時間,或許他根本就不該到淡水來的吧。自從去年八月到北福爾摩莎來接掌淡水和雞籠公務,大小病就沒有間斷過。在他之前掌管此地事宜的凱瑟也是初級商務員,竟在發病六日之後便撒手人寰了,而此刻的諾培只能期望自己不會步上他的後塵。在這之前一年,許多荷蘭人都在季節交替之際落病,大員長官卡隆聞知淡水和雞籠那悲慘的情境,立刻派遣兩名醫生帶著必需藥品北上。長官特別關切的是資深商務員斯甸的狀況。斯甸只比諾培晚幾天抵達淡水,專程來監督將在淡水舉行的地方議會,但他竟然一病不起,因此卡隆長官急著要他返回熱蘭遮城就醫。不過長官還來不及採取任何措施,斯甸就在次日亡故了。但要一直到半個月後,長官才會在一紙文書裡面讀到這令人悲傷的消息。而執筆那通書信的諾培自己也同樣臥病在床。

感興趣的話,請按這裡閱讀完整的故事。

關於之後的文章

以上,「潘朵拉的檔案」寫作提案中的最初四篇已經完成,如果有任何人提出想要討論的檔案話題,我們很樂意優先處理,如果沒有人「點歌」的話,預定的下一個主題是十七世紀曾經充作荷蘭政治監獄的路浮堡博物館。這棟孤立河上的中世紀城堡曾經關押過歐洲史上一個大名鼎鼎的人物,此人的影響自十七世紀至今不曾稍歇,影響範圍則廣及全球。關於此人的許多史料都保存在荷蘭國家檔案館,因此我們走出國家檔案館後,不妨就以路浮堡為下一個落腳續談檔案的地點。