《媒體建構的二手真實》.下|社會科學與傳播學

前言

自電視機這一媒介傳播載體出現以來,日漸競爭的電視產業豐富了內容,但在此同時,為了取得更多的收視及關注,業者們也利用了人性天生喜好玩樂、性、暴力的天性,增加此類內容用以增添收視及話題。

在 1960 年代末的美國,社會上許多聲音皆認為這對於無法正確識別虛實的受眾會有深度的負面影響,當時正值媒介有限效果論的強弩之末,大眾對於媒介會如何影響人們的思想之議題再次浮上檯面,美國政府意識到不可不介入管理。

於是,美國健康與人民服務部 (United State Department of Health and Human Service)(臺灣多譯為美國健康部)發起了一項研究計畫,召集許多社會科學學者,並希望能夠藉其之手,探究電視內容是否會直接影響閱聽人之行為與態度,此計畫全名為: Surgeon General’s Scientific Advisory Committee on Television and Social Behavior 。

在此同時,位於美國賓州大學的安南堡傳播學院中,社會科學學者葛柏納也正主導著一項有關於電視暴力內容之研究(文化指標研究,文化指標研究三面向:制度分析 / 訊息系統分析 / 涵化分析),而後也受聘加入了美國健康與人民服務部之研究,共同探尋媒介暴力與閱聽人態度變遷之真相。

轟動官產學三界的 “暴力指標 Violence Index”

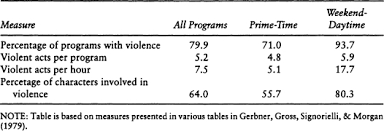

1969 年,葛柏納領銜的研究團隊提出的“暴力指標”可謂是一項相當重要的革新,因其量化了從前無法數值化的電視暴力內容之測量。暴力指標的提出,使從前無法量化、相互比較的節目內容能夠有標準化的數據相互參照、顯著的標明暴力參涉程度。

下方簡短陳述暴力指標中兩大數值:

暴力測量(Violence Measures)& 風險率評估(Risk Ratios / Victimization Scores)

暴力測量(Violence Measures)

圖表參數解釋:

- 普遍性分數(Prevalence Score)

分析之節目樣本群中,含有至少一個暴力畫面之百分比

- 等級(Rate)

含有暴力畫面情節之總數(R)

除以每個節目含有暴力情節的平均數(P)- R/P

除以每播出一小時含有暴力情節之平均數(H)- R/H

- 角色(Role)

施暴(Committing Violence)或受暴(Subjected to Violence)角色佔所有角色之百分比

%V 暴力涉入程度

%K 殺戮涉入程度

- Violence Index (VI) =

PS + CS

PS = (%P) + 2(R/P) + 2(R/H)

CS = (%V) + (%K)

以上參數及翻譯參閱自(翁秀琪.大眾傳播理論與實證 / 梁美珊.傳播理論), Prevalence Score 之翻譯參閱臺灣普遍文學及網際網路翻譯為“普遍性分數”

風險率評估(Risk Ratios / Victimization Scores)

針對人口學變相中某一特定群體,其是施暴者多於受暴者(+)或是受暴者多於施暴者(-)。

關鍵指標:

在美國 1960 年代末至 1970 年代中之電視節目中,女性較男性易成為受暴者。

轉向媒介對於閱聽人態度之影響 — 涵化理論

經過暴力指標的實證研究,葛柏納等人已經可以量化電視暴力,此時,他們要運用這些數據,實證出電視內容會對閱聽人產生何種影響。

葛柏納(Gerbner)指出,電視可以培養(Cultivate)人們的世界觀,以至於暴力內容造成“恐怖世界”之後果。此論點與李普曼提出之:

「因現實世界過於繁雜,人們必須透過媒介認識這個世界,以至於人們接受的事實為“二手的真實”。」

相互輝映。

葛柏納認為電視可以建構閱聽人的世界觀,而電視中的媒介皆被守門人完全掌控,以至於其中內容多具有“散佈正確道德觀、穩定社會”的含義,用以穩定社會、避免動盪與改變,而非如許多樂觀論調:「新的媒介載體能夠帶來全新的思想及行為模式。」

在此面向中,葛柏納等人提出之“主流效果 Mainstreaming”實證最為知名。

主流效果 Mainstreaming Effect

原本在社會中多元的價值觀,在經過電視重新建構後,變成了單一、主流的意識形態,且通常是為了穩固社會、避免改變之意識形態(例如:無形之中灌輸藥物之壞處,以使大眾不支持毒品合法化,哈們)。

此時有實證內容之假設:

- 多看電視者,認為美國國內從事法律工作者之人數會較少看者多

- 多看電視者,其價值觀與意見會較少看者統一

共鳴效果 Resonance

若是電視中所建構出的世界與閱聽人現實經驗越趨一致,則閱聽人則會越相信世界即是如此運作的。

結語

涵化研究理所當然受到許多抨擊,例如來自希爾希的:

「沒有看電視的人還覺得世界比較恐怖」

諸如此類的批判不斷,但不可否認,涵化理論對於媒介與閱聽人交互影響的過程的確開了研究先河。

葛伯納(Gerbner)提出之涵化原意釋義(Cultivate 原意釋義:培養、建構):媒介所產生的效果並不止於使閱聽人產生何種特定行為或思想,而是賦予閱聽人其生活環境中各種事物的意義,“建構事物對於閱聽人的意義解釋”可以說是使受眾生活於媒介所打造的世界觀中。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐