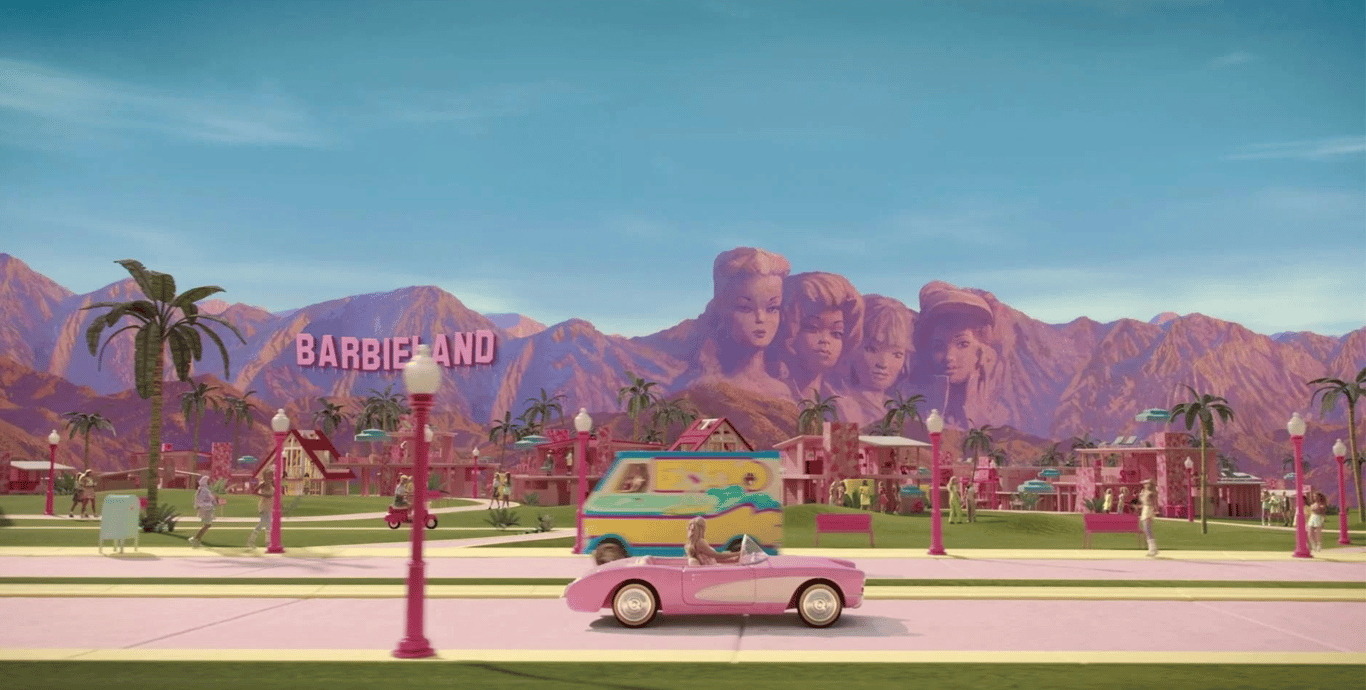

《芭比》— 你只能留意粉紅色烏托邦嗎?

《芭比》在2023年暑假期間上映,不出三個月後票房攻頂,成為此年票房最高的電影。還記得筆者拖延症發作,等到戲院粉紅浪潮過去才買飛觀賞,卻仍坐滿半個影院,叫座力實在驚人。

芭比作為一個家傳戶曉的「美國完美女孩」形象,電影憑著女性導演Greta Gerwig引入的批判視角,帶出既容易理解,又兼備娛樂性的性/別反思。在筆者一向帶有性/別意識的思考角度,理所當然地覺得電影所表達的訊息實在太為顯淺及表面了。可是,環顧影院中的一個個異性戀核心家庭(意指父母及其小朋友),或許這就導演的期許:為生活在主流性/別框架的大人與小孩都進行一趟約兩小時的性/別教育旅程。

在失衡的性/別權力下,所有人都是受害者

直白的說,筆者觀看電影後感覺十分不舒服;導演將日常看似隱藏的性別壓迫通通放大了。但又正正因為是虛構的世界,即使是不合常理的情節,都變得正當了。

當中,第一個最原始版本的Barbieland就如烏托邦:每位Barbie(女性)都能成就他們的目標;不論當醫生、作家、或總統,每個人都能就自己意志一展所長。在如此的風光表面下,事實上卻完全抹去Ken(男性)的能動性(agency),讓其只成為附屬於Barbie的存在。Ken每天只為搏取Barbie讚賞,卻從來沒人關心他們在Barbieland之中的居所、生活的場景及細節。正如現實世界,擁有權力一方的群體(在電影中就是Barbie們)總是難以察覺自己身份帶來的紅利,卻不時怪責受壓迫一方(電影中的Ken)為何不提出自己的需要。

但同時,芭比們自身其實亦是制度下的受害者。主流印象下的芭比必須維持其形象:白人、容貌精緻、皮膚光滑、長裙與高跟鞋、不作出批判的;而所有偏離主流的,例如與性愛連繫的懷孕芭比、有個人思想的怪芭比,均被Barbieland的主流排斥。

既得利益者也放棄甚麼了嗎?

後來,當Barbieland沒落之際,導演亦繼續以誇張手法,呈現被壓迫一方反抗的力量,卻仍然在訴說:失衡的性/別權力下,沒有人能夠置身事外。

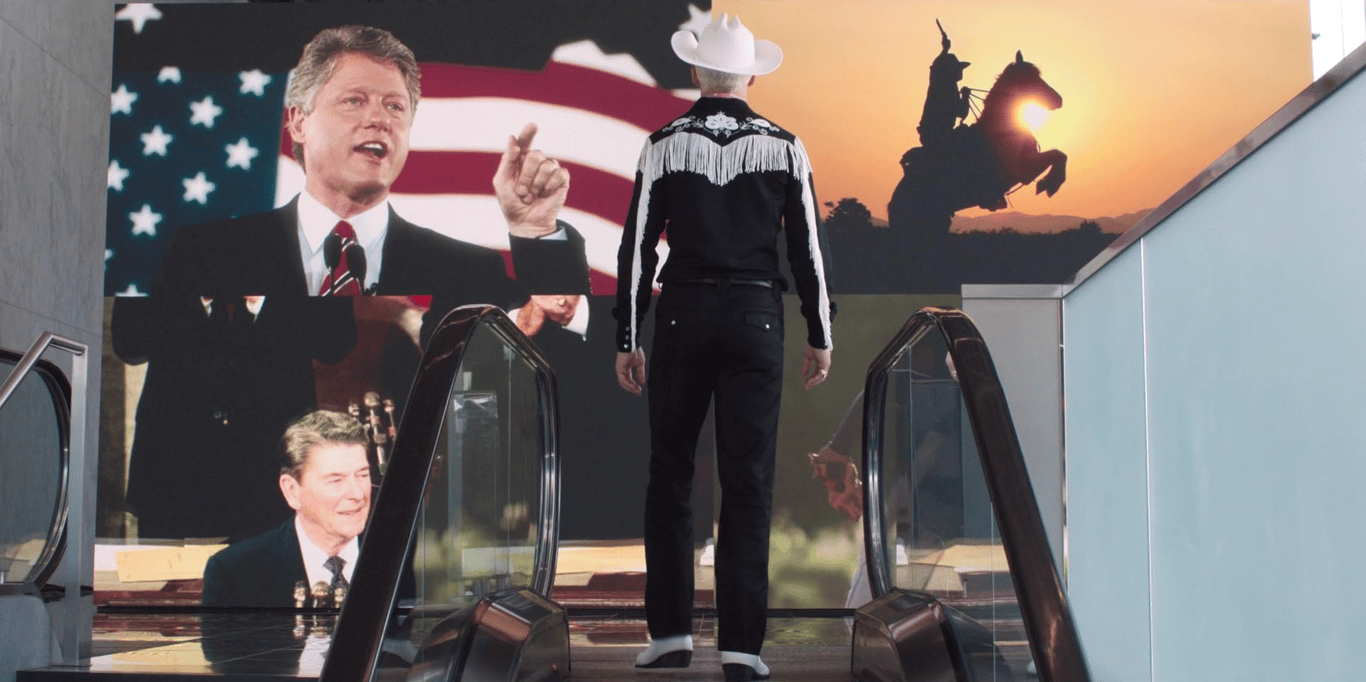

當Ken理解到男性身份可以成為權力一方,就集合所有男性的力量,打造出極端父權制度的Kendom。在這樣失衡的權力下,一些受壓迫的Barbie會選擇從眾、附和,甚至反過來成為壓迫其他女性的一員。這些對於性/別、權力的描寫實在與現實相似得諷刺。

尤其回顧過去的電影,大多着墨於父權制度下對原生性別女性的逼迫。但《芭比》卻大膽提出,男性即使作為父權制度的既得利益者,亦同樣受盡社會規範而失去自我。在Kendom之中,Ken提到:「在知道父權與馬沒有關係的一刻,我已經對父權沒有興趣了。」可惜,身在制度之中的Ken沒有選擇,於是唯有繼續端出社會期待的模樣。

拉回現實來說,電影簡明地帶出女性主義,或性別平等議題本身並不只是女性的課題,而是需要男性(或所有既得利益者)有同樣的覺察。當意識到不論性別,所有人都是父權制度下的受害者時,才能有更大力量推動改變。

處身在性/別世界的小眾

在此必須一提Alan這個角色。他雖然是原生性別男性,卻不符合Ken所代表的男性符碼。於是,他只能活在Ken的陰影之下,又只能穿Ken不要的衣服。但相較之下,Alan似乎更能融入在Barbie所代表的女性陣營之中了。在Barbie們希望解放Kendom的最初,他已經加入女性陣營成為男性盟友 (Ally) 。或許電影亦在訴說,有些時候,性/別的二元對立其實不是必然。

另一邊箱,筆者作為女性性/別小眾,亦有感從一開始就置身在怪芭比的一方。由於我們址是偏離大眾主流既定印象下的女性形象,於是要花費大量力氣去解釋,卻仍然難以讓安於主流價值的人認識,更遑論要被接納。在電影中,即使主流芭比們需要到怪芭比之處尋求協助,他們最初亦只出於功利需要,亦非真心將小眾視為有價值的個體。這種看似開放及包容的形式主義,同為性/別小眾的朋友應該不言而喻罷。

作為性/別小眾,其實我們亦跟片末的Barbie一樣。一方面,希望讓更多的「自己人」加入,強化社群之內互相扶持的能量。而另一方面,亦希望能夠擴闊盟友基數,讓更多人理解性/別小眾在主流社會下的困難。我們相信歧視源於誤解,當更多的人願意理解性/別小眾的處境,便是一同達致性別友善社會的出路。希望我們共同成就如片末Barbieland般的世界。

**初稿曾刊在獨立媒體,本文為再編輯後的第二版

要看更多電影觀後感,請支持Instragram @moviesexual.club