練習寫作的紀律・三看《8 1⁄2 》

武漢肺炎下,連把卡繆(加謬)的《The Plague瘟疫\鼠疫》找出來看都莫名其妙,除了靜靜地讀各種消息、聲音、故事、見證,然後不可避免地陷入某一種挫敗跟無力感中,不知道還能怎樣...

略讀了下1918年西班牙流感(Spanish flu)的資料,百年前的可怖大型病毒,不只老幼,青壯亦不得倖免,粗估一億的死亡人口(因為一戰剛結束,許多統計資料均不齊全,最保守的死亡人口估計也有二千萬)....很多人提醒我們,武漢肺炎現今的死亡率遠遠比不上尋常流感(比方說,2017-18冬季的流感特別嚴重,根據美國疾病控制預防中心統計,美國該季死於流感的人口估計在四萬六到九萬之間),但百年前的死亡數據至今仍是一個那麼長、無法被輕忽的幽影..

上Matters,看到@JinlyWong 再次召喚練習寫作的纪律小組在波濤洶湧中以練習寫作登陸小島,相對於正在疫情陰影下的人,我的日子簡直春花秋月,實在無甚可提,但如果寫作是種紀律的話,也就只有這個了,以下筆記,就算供想轉移注意力時的一個消遣吧...

祝Matters上大家以及所親所愛,都平安健康。

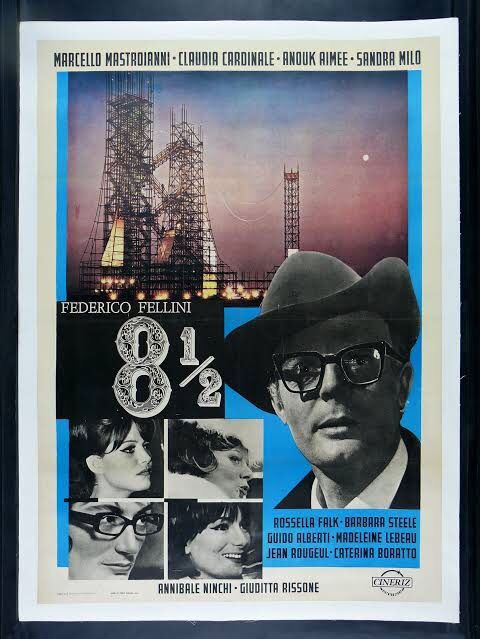

今年是義大利導演費里尼(Federico Fellini 1920-1993,影迷暱稱Fefe)百年誕辰,戲院映作了幾部電影,《生活的甜蜜La Dolce Vita》錯過了,作天看《8 1⁄2 》,上回看在BFI,還記得看完出來後那種飽滿的感覺,行過Waterloo Bridge,渴望擁有Fefe的視野、感受,能夠活得那麼豐滿,昨天看,依近日慣例睡了一會,醒後又看,這回卻不在被美的強烈感動及震撼裡,好像更多悲涼,活著的荒謬、艱辛,萬事之不易,什麼都不可能:我拍不出電影;我愛你,卻無法不滿嘴謊言;⋯⋯但到頭來,仍只能如此,所有的痛苦,無可逃匿的眾聲喧嘩⋯⋯,片末,過於喧嘩的人,車如流水馬如龍般,從太空遊樂園般地高架階梯而下,卻又如此令人繾綣依戀:你願不願意,再伴我走一回呢?攜手,下場,滾滾紅塵,馬戲笙歌,離不開。

電影中拍不出電影的導演Guido(馬斯楚安尼,費里尼電影恆常的alter ego)一場場地白日發夢,各式幻想,有一幕是所有的女人進了他的harem(原意指奧圖曼帝國人妻妾女眷的住處,日本動漫的後宮系的片假名,用的就是這個字),一齊替他沐浴,把他像嬰兒般置於澡盆中,性的啟蒙記憶,童年的記憶,對女體的最初記憶,溫暖粗壯的大腿與胸脯(Fefe是奶媽帶大的吧?),全溶在一起,那麼理所當然(我們也完全明白),這一幕腦中劇場在今日的性別政治語境下多麼政治不正確(可以想像這電影若今日初次問世,會怎麼給口誅筆伐),但在我們個人各自的context中,這難道不是我們各自怎麼收藏我們最珍愛的人物的示範?少年賈寶玉不也希望能夠把所有的姊妹丫鬟們,天長地久地珍藏在大觀園裡,永遠不要長大(出閣),不要老去(變成死魚眼珠),有這樣一個的女兒國,女孩兒們可以盡情地在這裡展現她們的嬌嗔癡怒,你愛聽扇子的撕裂聲,那我就供上十把幾十把讓你撕⋯⋯女孩兒的諸種情致樣貌,婦德上不寫的那些,全在這吧,全被一一寬容珍藏⋯⋯

物化,意淫⋯⋯那是什麼呢?最終,我想要的,不過是把所有我珍愛的人、事、物,全納到一個世界中(knowing, 沒有人能夠真的擁有支配他人),所謂的物化、戀物,只是記憶與情感的投射,他人是永恆的奧秘,不可說,那麼,當我想起你,如何能不是我的記憶與情感建構出來的虛擬實境?而我如何不知,我一點都不能掌握你,即便我可以窺盡你的肢體、每一個暗處、陰影,吻舐過每一筆毛髮、汗液,你仍然是永遠的謎⋯⋯即便在我的夢中,我尚不能掌握你。

故此,即使在他的fantasy中,Guido的後宮也要叛變⋯⋯(真正物化、壓抑女性的人,會允許她們破格演出嗎?)

理想的情人伴侶:溫柔、體貼、細心⋯⋯適時遞上紙巾,幫你買飲料時知道要半糖去冰,鹹酥雞加胡椒粉不加辣粉⋯⋯

然後這邊廂的馬斯楚安尼,永遠的的裙釵追逐者,即使在《8 1⁄2 》十七年後的《女人城City of Women》,仍積習不改,甚至大聲宣告:我愛女人,但我一點都搞不懂(妳們)娘兒們。