1.添加图片和封面 2.修改排版

第三波民主化前后[2]:民主化的原因

目录

2.1 威权国家的宿命

2.2 经济与民主化

2.3 境外势力是魔鬼吗

作者简单概括了前两次民主转型的原因,第一次民主化主要是受到法国大革命和美国独立战争的影响,经济发展、工业化、都市化、资产阶级和中产阶级的出现、工人阶级发展这些因素共同对民主化起到了促进作用。第二波民主化主要是因为军事原因导致的,包括被盟军占领而构建的民主制度、被盟军的军事胜利影响而建立民主制度和在民族主义浪潮下脱离殖民体制而建立的民主制度。[16]

作者总结,第三波的原因主要有五点:(1)威权体制的合法性问题日益严重,例如军事失败、经济失败和石油危机削弱合法性;(2)六十年代史无前例的全球性经济成长;(3)天主教会的活动和信条改变,转为拥护民主化;(4)外部行动者在政策上的变化,例如欧共体、美国对民主的支持,与苏联的改变也有关系;(5)“滚雪球”或示范效应。[17]

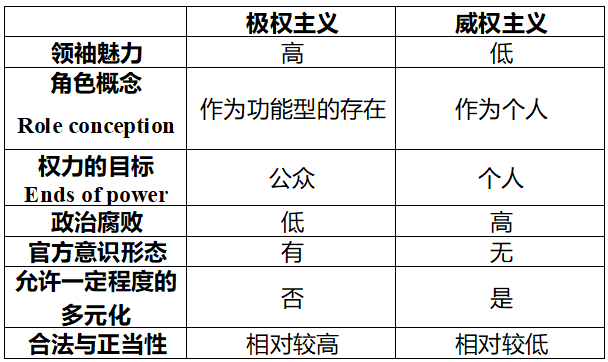

采用专制独裁政体的国家可以粗略分为两类——威权体制和极权体制[18]。简而言之,前者只严格管控政治,没有明确的官方意识形态,比如俄罗斯;后者干预社会的方方面面,除了政治之外,还有经济、文化、教育等各个方面,有明确的官方意识形态。为了论述的方便,采用亨廷顿的方法,下面统称二者为威权体制。

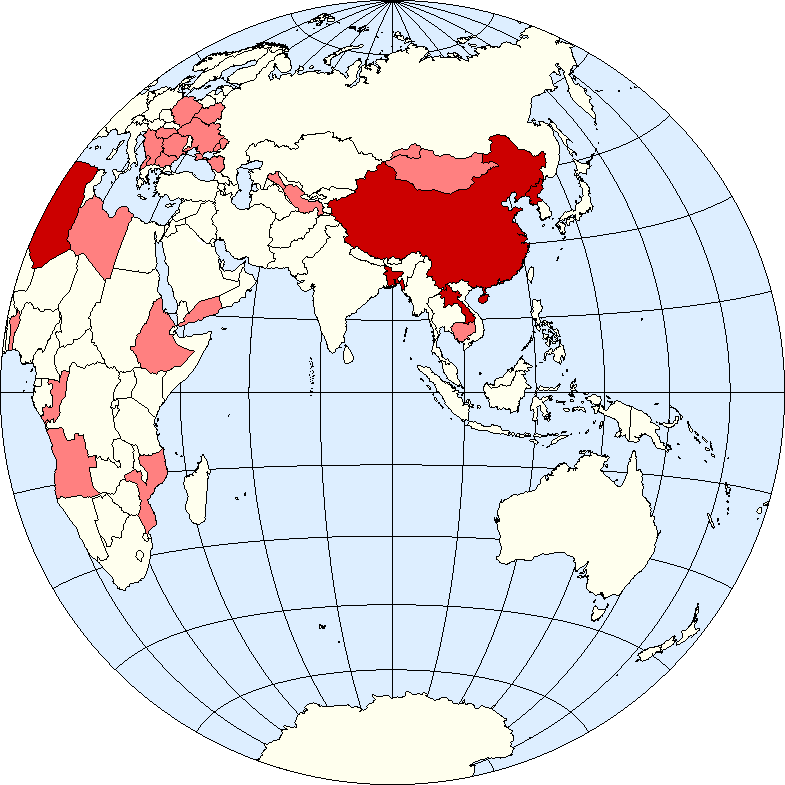

威权国家合法性问题、经济成长和外部行动者这三个方面于中国的关系最大,那么下面就这三个方面来分析民主化的原因。

2.1 威权国家的宿命

“最强者也不能总是强大得足以永远作主人,除非他能把力量转化为权利和服从的义务”,卢梭的这段话一针见血地点明了合法性的重要。笔者在与别人谈论这个问题的时候,也发现合法性这个概念很难驾驭、很难说清楚。然而合法性是威权国家真实存在的问题,毕竟任何一个现代国家都面临公民认同自己的需求,都希望公众和高官不要怀着“王侯将相宁有种乎”的想法颠覆原有政权。

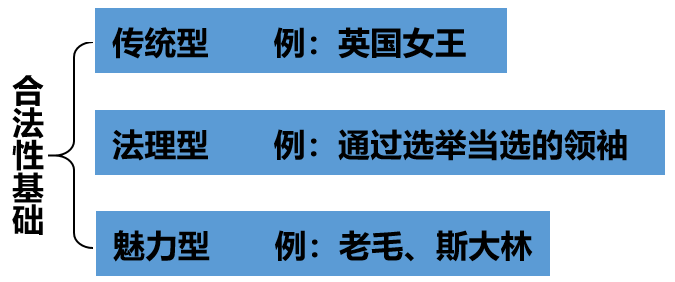

根据马克思·韦伯的理论[19],合法性基础必须建立在共同认可的基础上,这样的基础有三个:传统型(源于传统的神圣性和传统受命实施权威的统治者)、法理型(源于受到普遍认可的制度,例如民主制度)、魅力型(英雄化的非凡个人以及他所默示和创建的制度的神圣性)。这三个基础能持续提供合法性,而经济不能。因为经济具有天然的周期性,而且统治者没有办法完全控制。

做一个简单的类比就明白这个道理了:如果一个女性对一个男性形成了某种依赖关系,人们问这个女性,“你为什么跟着他?”她说,“因为他有钱。”这就说明她不是喜欢他而是喜欢钱。然而合法性的三个基础就不存在这个问题。在上述的三种情况下,公民会认同历史上传承的统治者地位(例如英国女王)、认同被程序认可的统治者(而不是某一个特定的统治者)、认同一个被他们当作神的领袖(比如老毛)。“见钱眼开”的尴尬处境将不会存在。

根据本书译者刘军宁的观点[20],合法性牢固的政权需要三重合法性来源:意识形态合法性(民众支持政权的价值主张)、程序合法性(政权的产生、更迭和运行必须受到宪法和法律约束)、政绩合法性(政权的政绩要让选民满意)。这个版本的合法性是不够稳固的,因为意识形态可能被抛弃,而政绩又不容易控制。

根据亨廷顿的看法,今天和发生第三波的当年,威权政府的意识形态合法性来源有:共产主义、反共产、民族主义;政绩合法性来源有:反颠覆和动乱、经济发展等;程序合法性是普遍缺乏的。

共产主义许诺了一个平等、没有压迫的社会,而且描绘了一幅按需分配、人的自由高度发展的未来社会,这为政权提供了意识形态合法性;但是共产国家往往没有办法提供富裕和繁荣,而是常常带来恐怖专制和饥荒。反共产的国家往往通过共产党游击队造成的混乱、共产国家的专制说服公民服从统治,为自己提供意识形态合法性;同时,他们还把反颠覆和反动乱作为政绩;希腊军政府就是依靠反共产、反颠覆和反动乱来构建自己的合法性。除此之外,威权国家并没有可靠的合法性基础,传统和法理型的权威往往不存在,最多在一些极权国家存在魅力型权威。下面笔者尝试分析当今中国共产党的合法性来源。

共产主义不能给中共提供合法性。中国的共产主义时期就是毛时代,但是当时并不是什么美好回忆。先是大跃进时期的超英赶美和亩产三万六千斤的大丰收,然后是由于粮食丰收导致中国的部分地区开始流行吃人肉,最后是文革期间中国人爱上了戴高帽子上街锻炼身体……那段时间并没有给中国人带来共产主义理论中说的那种幸福生活,甚至连安定和富足都没有。到20世纪80年代,马克思主义已经在民间式微。正如蔡定剑所说,“1958年预见已经快要实现共产主义的目标,到1980年代又改为正处于‘社会主义初级阶段’”[21]。今天,随着贫富差距的日益扩大,扶贫政策的事实性失败,私营经济与国家经济的深度绑定,劳工权益在私企乃至国企都得不到重视,中共已经没有办法以共产主义的名义为获得合法性。

民族主义是中共的合法性来源之一,但对中共而言并不是一个很好的选项。中共提出的“中华民族伟大复兴”就是试图利用民族主义获取合法性。在这个论述中,中共需要统一台湾、对抗“境外势力”、取代美国成为世界秩序的核心。这个论述也要求中共替中国人“挺直脊梁”,用“战狼”的态度打击一切对中国不友好的人。但是民族主义情绪并不容易利用,并不收放自如,存在反噬和被绑架的风险。所以中共对民族主义情绪抱持着打压和利用的态度。佩洛西访台前后中共及其喉舌的态度大转弯就是一个明证。此外,如果有人现在跑到日本大使馆前抗议日本排放核污水,那他大概率会被警察逮捕、盘问和搜查。

经济发展是中共当前唯一的合法性来源,但是正在衰落。中共不具备马克思·韦伯理论中的任何一种合法性,在刘军宁的理论中也丧失了意识形态和程序合法性。现在留给中共的只有政绩合法性了。由于三个支撑只剩下了一个,最后这个支撑必须足够强劲而且持久。没有政权像中共那样赋予GDP那么大的重要性,因为经济发展除了这之外还有包括失业率、最低工资、劳工权益、物价等众多层次。追求GDP的背后,是追求政绩的合法性。中国经济目前面临地方债、房地产、青年失业率高企、滞胀、劳工权益受损、社会消费不足等诸多问题。经济本身具有周期性,不存在永远上涨而没有停滞的经济体。一旦经济开始下行,经济合法性将荡然无存。届时中共可能须要寻求其他方面的合法性维持政权的稳定。

此外,威权政府往往面临民主制度造成的合法性压力。这种压力就是第二波民主化带来的,这一次浪潮让世界上大多数国家都感染了“民主的病毒”。从那以后,几乎没有公然提出反民主的意识形态出现。无论威权国家多么专制,都不得不高举民主的招牌,号称自己“为人民服务”、“人民的选择”。在中共的官方语境下,民主都是好词。“人民民主专政”、“全过程民主”还是社会主义核心价值观里面的民主,不论它们的内涵如何改变,不论修饰语和宣传如何改变,中共都必须标榜自己对民主的支持。可是,这些民主到底是什么涵义呢?抵制“西式民主”之后留下的“中式民主”到底是什么?如果细究起来,这一套毫无妥协、自由、公平、竞争、参与精神的虚伪民主就瞬间露出真面目了。

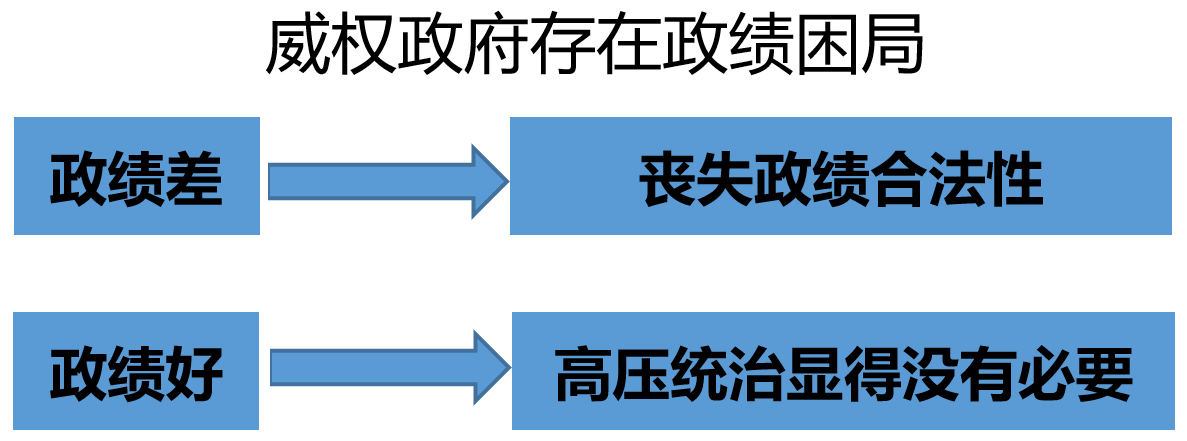

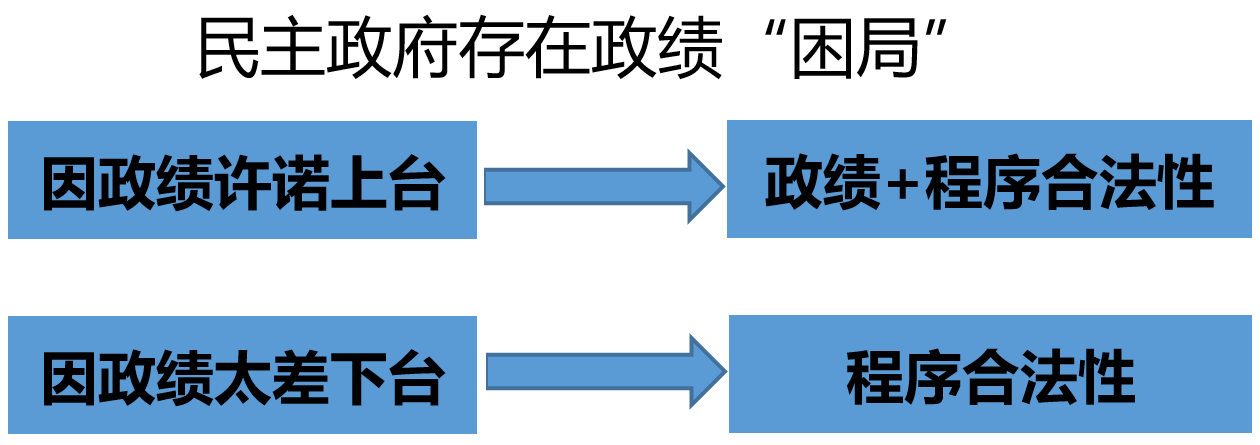

威权政府存在政绩困局,这是威权的内在合法性问题。威权政府的合法性仅仅建立在政绩之上,一旦政绩出现问题,民众就可能质疑产生执政者的程序和体制。在威权政体中,执政者和体制往往高度绑定,对其中任何一个的质疑都可能导致另一个的权威土崩瓦解。威权政府往往缺乏自我更新机制,这意味着执政者的能力受怀疑之后,可能无法和平更替。一些威权政府的确建立了良好的自我更新机制,这有两个好处:第一是让政治势力和关键人物有和平获得权力的机会,避免走向对抗或者暴力;第二是在政绩崩坏的时期可以顺利修改政策,并且不会危及体制的稳定,这可以缓解体制和执政者高度绑定的问题。中国的自我更新制度是邓小平发明的,他取缔了领导干部终身制,要求各级领导到站下车。但是这一套制度已经被习近平破坏,他必然面临上述种种问题。在当下,任何的经济问题都会使中国过去的发展积累下来的问题暴露出来,民众对政绩的不满会迅速转化为对领袖和体制的不满。于是,稳定就成了压倒一切的了。

如果威权政府的政绩能带来良好的经济发展和政治秩序,高压的专制统治就显得没有必要,民众会认为不再有必要用自己的人权和自由换取那些好处。这种现象在以镇压叛乱作为政绩的政府中最为常见。假如台湾的国民党独裁政府反攻大陆成功,或者放弃反攻,他们的独裁就显得毫无必要。正如阿根廷、巴西、乌拉圭打败了反对武装之后,他们不得不开始把自己的权力制度化或者开启自由化。综上所述,无论政绩好还是差,独裁政府都面临合法性衰落的问题。这就是政绩困局。

民主政府的政绩同样存在“困局”。民主国家的领袖往往是因为政绩的许诺而被选民选上台的,但他的合法性不仅仅来源于政绩,还建立在程序的基础之上。这两种合法性是相互独立的,不会一损俱损。如果民选领袖做不出政绩,他就会在下一次选举中落败,或者被立法机关推翻。他的下台反而证明了政治体制能够有效完成自我更新,也证明了这个领袖过去的执政是受到程序肯定、受到公民授权的。如果领袖并非道德败坏而破坏了政绩,民主程序也保护了领袖免遭清算,避免这些领袖不愿放弃权力。和平更换领袖的程序既证明了制度的合法性也证明了执政者的合法性。

面对合法性的衰落,威权领袖有五种应对方法。第一,拒绝承认合法性削弱,加强对社会的控制,进入极权制度或者开启个人独裁;第二,威权政府通过更换领导层来缓解民间的反对意见;第三,树立一个外部敌人,诉诸民族主义挑起外部冲突恢复合法性,例如俄罗斯连续对车臣、格鲁吉亚和乌克兰的军事行动;第四,为政权涂上民主合法性的外表,宣布将来恢复民主或者试图通过选举恢复合法性;第五,主动结束威权统治,引入民主制度,比如台湾的蒋经国政府。

不过很显然,这些做法都没有办法真的延续威权政府的合法性。威权政府可能没有办法提出足够蛊惑人心的意识形态来进入极权体制;苏丹式的个人独裁也只能延缓合法性的崩溃;对外战争不能永远胜利,而且每过几年就需要新的战争给合法性续命;在一场选举中,威权领袖也面临落败的可能,面临是否要干预选举、被干预的选举是否能带来足够合法性等诸多问题。

2.2 经济与民主化

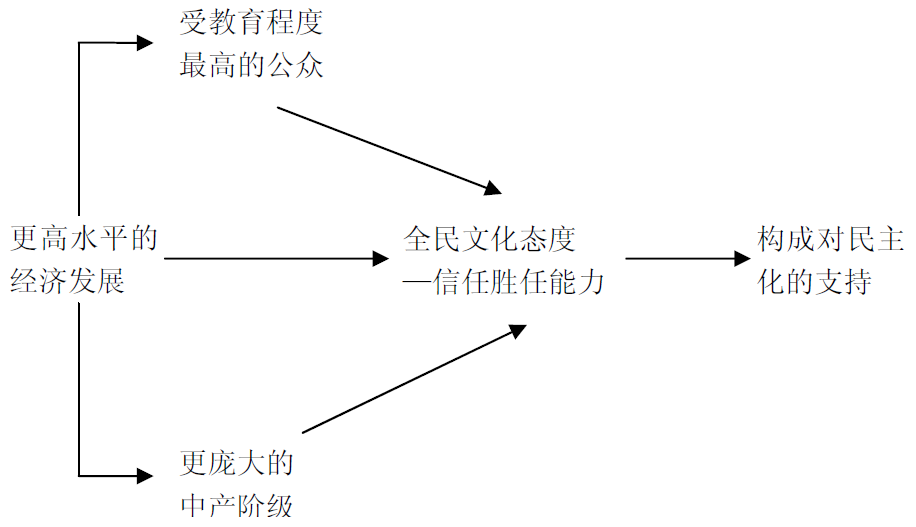

刘军宁把民主化描述为一个“不挑食的人”。总体而言,当一个国家的工业化使得经济发展到一定水平之后,无论是经济成长还是衰退,都会促进该国的民主化。除去印度、蒙古等一些个例,人均收入低的国家都是威权国家(实际上,印度和蒙古的民主质量并不高);除去沙特阿拉伯等石油国家和新加坡,人均收入高的国家都是民主国家(实际上新加坡的民主程度已经远高于中国)。人均收入在二者之间的,被称为转型带,处于这种状态的国家会发生民主化运动。亨廷顿总结,第三波时期的转型带是(1976年人均国内生产总值)250-3000美元。这一系列证据只能证明民主和经济之间存在相关性,不过李普塞的研究指出了经济对民主化的促进作用[22],而阿西莫格鲁的研究则证明了民主制度对经济成长的促进作用[23]。这里对后者不做过多说明。

经济发展是如何促进民主化的呢?亨廷顿在本书的序[24]和正文[25]中两次论述了这个问题,总结如下:

1.一个社会内部经济富裕的程度决定了“其公民的价值观和态度”,而且培育了人际间相互信任、生活满足感和凭能力竞争的性格,这些情感又反过来与民主制度的存在有高度相关性。[26]

2.经济发展提高了社会中的教育程度。良好的教育往往促使人追求精神上的满足、注重个人能力,也让现代文明、追求自由的精神和实现个人价值的渴望深入人心。

3.经济发展使得在社会集团之间有更多的资源可供分配,工业文明的发展也让社会结构和利益复杂化,因此也促进了融合和妥协。在这种情况下,威权体制对上负责、忽视妥协的特点逐渐被社会各个阶级排斥,政治越来越不是你死我活的零和游戏。

4.经济发展既要求也促进了该社会向对外贸易、国外投资、技术、旅游和通讯的开放。一个国家融入世界贸易体系之后,社会逐渐接受世界范围内流行的自由民主法治思想。

5.经济发展促进了中产阶级的扩大。不同的人对中产阶级的定义不同,不过值得注意的是,重要的不是“到底有多少人属于中产阶级”,而是商人、专业人士、店主、教师、公务员、经理、技术人员、文秘人员和售货员这些从经济奇迹中获益最多的人,他们希望民主制度能够保护自己的经济利益,他们受过的教育使得他们认同公正、妥协等价值观。他们要求“无代表不纳税”,往往要求获得自己应得的政治权利。试图通过修改标准来证明“中国中产阶级不多”来证明“中国没有人支持民主化”的论调,就是忽略了这一逻辑。

6.经济增长造就了一个更为复杂的经济体系,这样的经济越来越难以受到威权国家的控制。为了防止经济增长导致社会中出现新兴阶级,并且淘汰旧有的主导经济的富裕阶级,从而动摇威权体制的权力体系,威权政府必须控制经济的发展,而这不仅困难,而且会导致经济停滞,招致社会的强烈反弹。

8.国家对经济控制的放松导致社会力量的产生和成长。而这些社会力量恰恰立足于对资本、技术和通讯的私人控制。那些新兴的富裕阶级为了保护自己的财产,往往要求对政治施加影响,而这就要求政治制度改革。

9.尽管经济增长在短期内常常加剧收入不平等,从长期看,它将导致更加平等的收入分配。经济的高速成长通常导致社会分配不均,加剧社会矛盾,而这些矛盾用镇压和暴力是不可能解决的,只能通过妥协来解决。亨廷顿总结,民主与彻底的经济平等是不相容的。这种平等只有在一个压迫性的独裁政权之下才可能实现。但是,民主政治与巨大的不平等也是不相容的。经济增长最终会降低这些不平等,最终促进民主的出现。

值得注意的是,石油国家的财富主要来源不是工业社会,而是石油出口。所以高收入并不能通过上述的机理促进他们的民主化和现代化。石油收入增加了国家官僚体制的权力,也减少了政府向民众收税的必要。税收得越少,公众要求代表的理由也就越少。

经济的增长可以促进民主化,而增长之后的衰退会沉重打击威权政府的合法性,从而导致政权的更迭。最典型的例子就是东欧国家,当时,波兰经济发展停滞,通胀和生活物资短缺激发了社会对波兰共产党的强烈不满。大量的波兰人加入团结工会反抗威权政府,最终导致了民主转型[27]。

不过,在很多国家,经济衰退并没有发生,或者不严重,但是仍然爆发了民主化运动。例如,韩国在长达30年的民主化运动中,经济一直在高速增长。六月民主化运动爆发的1987年,韩国刚刚实现了高增长低通胀的经济目标,可以说是成就瞩目。但是这些都没有显著延长韩国军政府的寿命。

从现象上看,增长和衰退都会导致民主化。亨廷顿总结道,民主化的经济公式是:经济的长期发展与短期的经济危机或失败相结合。

所以,通过中国过去三十年的经济增长来论证中共统治不可动摇的论调,完全是威权主义者们的一厢情愿。而且根据历史规律,无论是哪一波民主化,经济增长都是民主化的重要原因。事实与威权主义者们的想法正好相反,正是经济增长在动摇中共的统治根基。

2.3 境外势力是魔鬼吗

毋庸讳言,最近一百年,对民主制度促进作用最大的就是以美国为首的西方国家。这是因为自由民主精神对于美国人尤其重要,这是美国的立国精神,保障了美国公民的福祉。美国最近两百多年的发展和世界的民主化进程也让美国人相信,自由民主制度可以为世界各国带来现代化和长久的幸福。民主对英国和法国人的作用也是这样,限制专制权力、自由、人权、共和的精神对于他们来说非常重要。法国人甚至花了一百多年的时间对抗外来专制势力的绞杀,捍卫自己的共和体制。

美国作为自由世界的领袖,欧共体作为仅次于美国的西方政治体,都为促进民主做出了许多贡献。例如,韩国的独裁者全斗焕政变上台以后,美国要求其不要处决后来韩国总统金大中,并且对韩国威权政府进行了制裁;1987年,里根总统和舒尔茨国务卿敦促全斗焕与反对派保持对话,并且警告军方不要政变;美国和欧共体因为种族隔离政策,对南非威权政府进行经济制裁,促使其与反对派和解;加入欧共体要求成员国拥有民主制度,而公民普遍希望融入欧洲,获取旅游、贸易和投资的利益,这促进了西班牙和葡萄牙的民主转型。欧洲安全与合作会议发表的《赫尔辛基协议》对民主进程产生了积极影响,间接促成了捷克七七宪章的发表。对美国公民来说,他们不能忍受美国与威权国家保持良好关系,是他们在要求美国制裁这些国家来捍卫民主制度。

民主化并不会导致国家受到美国控制。台湾和韩国对美友好的主要原因是受到来自北方的军事威胁。(难道这些国家要和苏联搞好关系才对吗?)如果军事威胁暂时减弱,他们与美国的关系就会迅速降温。最典型的例子就是上世纪80年代的台湾。西班牙和葡萄牙与西方关系良好的主要原因是经济和贸易因素。

民主化和国有资产私有化不会导致国家财富的流失。常有流言称美国利用休克疗法窃取苏联的工业遗产,最终导致俄罗斯经济寡头化。然而,我们只听说俄罗斯和乌克兰有寡头,却从来没有听说波兰、立陶宛、捷克这些同样采用苏联体制的国家有寡头。明明都用了休克疗法,为什么结果截然不同呢?这就是因为前者在私有化的过程中没有建立民主制度,而后者已经建立一定程度的民主制度,可以对私有化进行监督,防止暗箱操作。中国私有化的过程中就有官倒问题,只是民众对官倒的反抗失败了而已。所以,“苏联的资产被美国窃取”的说法是站不住脚的。如果苏联真有大量资产,为什么最后会陷入长期的经济困难呢?

上述所有民主化成功的国家,西班牙、葡萄牙、韩国、台湾,还有日本、波兰、立陶宛、捷克,没有一个国家在民主化之后被美国控制而民不聊生。说境外势力控制我国经济、榨取我国财富的说法完全是荒谬的、没有根据的,完全是官僚资本家和红色贵族编造的污名化民主制度的谎言。

2023年11月

参考文献

[封面] 美麗島事件40週年:用影像回首台灣民主歷程,看見自由的向望

[16] 第二章 第二节 民主化波浪探因

[17] 第二章 第三节 第三波探因

[19] 马克思·韦伯. 经济与社会. 北京: 商务印书馆. 1997年: 239–241. ISBN 9787100021487.

[20] 刘军宁. 代译序 民主化军师视野中的中国转型 对亨廷顿教授的一次虚拟访谈

[21] 蔡定剑. 论国家意识形态的重建

[22] 李普塞(Seymour Martin Lipset):《政治人:政治的社会基础》(Political Man: The Social Bases of Politics, Garden City, N.Y.: Doubleday,1960),第二章,“经济发展与民主”(Economic Development and Democracy)。

[23] 德隆·阿西莫格鲁. 国家为什么会失败

[24] 序言 第三波:二十年之后看未来

[25] 第二章 第五节 经济发展与经济危机

[26] Alex Inkeles 和 Larry J. Diamond,“个人发展与国家发展:一项跨国研究”(Personal Development and National Development:A Cross-National Perspective),载于《生活品质:比较研究》(The Quality of Life: Comparative Studies),Alexander Szalai和 Frank M. Andrews 编,(London: Sage Publications, 1980),第83页;Lipset, Seong 和Torres,“民主的社会要件”(Social Requisites of Democracy),第24-25页;Ronald Inglehart,“政治文化的复兴”(The Renaissance of Political Culture),载于《美国政治学评论》(American Political ScienceReview 82, December 1988),第1215-20页。

[27] 维基百科 - 波兰民主化运动