不可能的房子:讀馬林・索雷斯庫的《房子》

《The House》 Marin Sorescu

(Translated by Ted Hughes and Ioana Russell-Gebbett)I want to build myself a house

As far away as possible

From all the things

I know.

As far away as possible from the mountains

Out of which squirrels leap in the morning

Like apostles in a clock

Naive beyond belief.

And I don’t want it on the shore

Of that white tiredness

Where I could see through every window

An enamelled scale.

And I know all the tricks

Of the plain.

What else can you expect from her

If at night she frees the grass and wheat

To grow through your ribs and temples?

In any place at all

I’d get so fearfully bored

I couldn’t even

Hang

On my wall

Pictures

The doorway would look too familiar

I’d be feeling I had to move on.

If only I could build myself a house

As far away as possible from

Myself.

《房子》馬林・索雷斯庫

(Roger Lee譯)

我想為自己建一所房子

盡可能遠離

我所知道的

一切。

盡可能遠離山

那裡朝早有松鼠

像時鐘裡的使徒般

一躍而出

幼稚得難以置信。

我也不希望它在

蒼白疲憊的海岸上

在那裡我透過每個窗口都可以看到

一個上釉的天秤。

我亦知道平原的一切技倆。

你還期望從她身上得到什麼

如果晚上她釋放草和小麥

讓它們穿過你的肋骨和額角生長?

無論在任何地方

我都會悶得發慌

我甚至不能

在我的牆上

掛上

照片

門口將看來太過熟悉

而我將感到必須走下去。

多想我能為自己建一所房子

盡可能遠離

我自己。

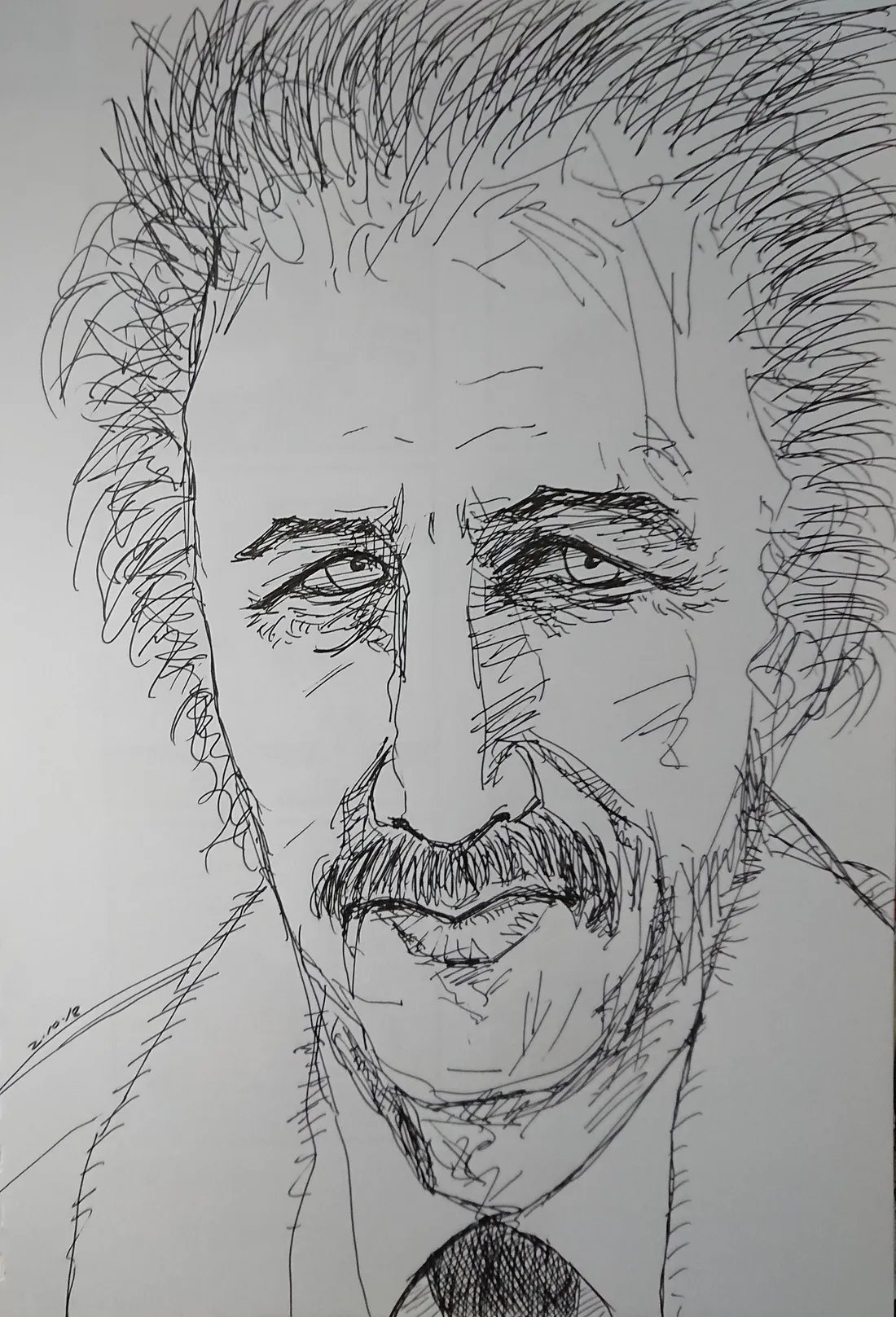

一連看了三篇中、台詩人的現代詩,今次轉轉口味,看一首羅馬尼亞詩人馬林・索雷斯庫 (Marin Sorescu)的詩〈房子〉。*

基本上,房子是用來居住、給人——至少暫時——安定下來的地方(當然,在資本主義社會中,建房子——跟製造所有商品一樣——的目的主要是銷售賺錢)。詩的主人翁「我」想要為自己建一所房子,自然是想給自己一個能夠安頓下來的空間。要安頓,就是希望建立一種熟悉、穩定和安全的感覺。除非根本不打算長住,否則一般人搬進新居,不總是第一時間把它按自己的喜好佈置一番麼?如果只是暫時落腳,租、借甚至買現成的便可以了。「建」需要付出極大的時間、心力、情感與資源,卻可以保證房子由設計到完成皆遵循「我」的心意(先不管能力的問題)。

但「我」對房子的要求卻很奇怪:要盡可能遠離、擺脫自己熟知的東西。如何才可以令這所房子「盡可能遠離我所知道的一切」呢?或許可以先從地點考慮。「我」不想把房子建在山中,因為「那裡朝早有松鼠/像時鐘裡的使徒般/一躍而出/幼稚得難以置信」。山是穩定不移的,本來正是建房子的好地方。而且這不是野嶺荒山,而是有松鼠的樹林,生意盎然,不正是建房子的好地方嗎?可是,在「我」的眼中,松鼠的活動只是日復日、年復年,如時鐘般的機械性重複,喜歡這一切的人未免太過天真。

如果山太穩固、機械,可以把房子建在岸邊呀!那裡有海,海水不總是在流動著麼?但對「我」而言,潮浪在白沙與岩石砌成的海岸逶迆不過是一種蒼白的疲憊。在岸邊建的房子,窗戶自然朝向大海。但無論「我」從哪一扇窗戶看出去,將只能看到相同的景色。即使美麗如「上釉的天秤」,久而久之,也難免單調而沉悶。

山與海岸都不行的話,那建在一望無際、遼闊的平原上又如何?但「我」卻「看透」日間的寬曠只是平原誘人的「技倆」。它會在夜闌人靜時無聲無息地釋放出草和小麥。它們開始時可能毫不起眼,但在不經不覺間已「穿透你的肋骨和額角生長」。蔓生的小草與小麥象徵零亂的煩悶,隨時日過去,將纏繞、蠶食「我」的心與腦、情感與思想。

房子必須建在某個特定的地方,而山、海岸與平原,已概括了一切「我」會考慮的地點。換句話說,對「我」而言,其實任何地點皆不理想。問題根本不在建房子的地方,而是在於時間:不論在哪個地方,只要時間一久,「我」便會變得不能忍受,「悶得發慌」。為甚麼會感到沉悶呢?因為熟悉。「我」甚至不能接受牆上有照片,因為一旦掛上「我」的——甚至只是「我」喜歡的─照片,整幢房子——甚至門口——都會因「我」的足跡與印記而變得太過熟悉。這熟悉令「我」難以忍受,使「我」感到不可停留,必須離開遠走。

因此,問題癥結不在於房子的位置,也不在於內裡的陳設,而在於「我」本身。作為安居之所,最理想的房子,自然是完全依照居住者的喜好而建,令她們可以長時間舒適地生活在其中。理想的房子不只是包圍著人的物理結構,而是居住者性格、喜好跟意念——通過傢俱的選擇、佈置、安排與各種擺設——的體現,一個能讓人在其中愜意生活的意義空間。「我」要為自己建一所可以讓自己安頓下來的居所,那自然應該是越熟悉、越親切越好;然而,「我」卻不能忍受熟悉帶來的沉悶。但只要房子是為了讓「我」能夠安頓下來而建,又怎可能遠離「我」熟悉的一切?要把房子建得遠離「我」熟悉的一切,唯有令它盡可能遠離「我」自己。可是,這樣的房子又怎可能讓「我」安頓下來?又如何能稱得上是「我」的房子?

而人的悲哀,正是既強烈渴求熟悉安穩,同時又無法自拔地迷戀刺激新鮮;最終不是陷於沉悶,便是迷失自己。

*當然,我是不懂羅馬尼亞文的,所以中譯跟分析也只能是基於英譯。

原文刊登於:Rog Draw