長滿彼岸花的烏托邦

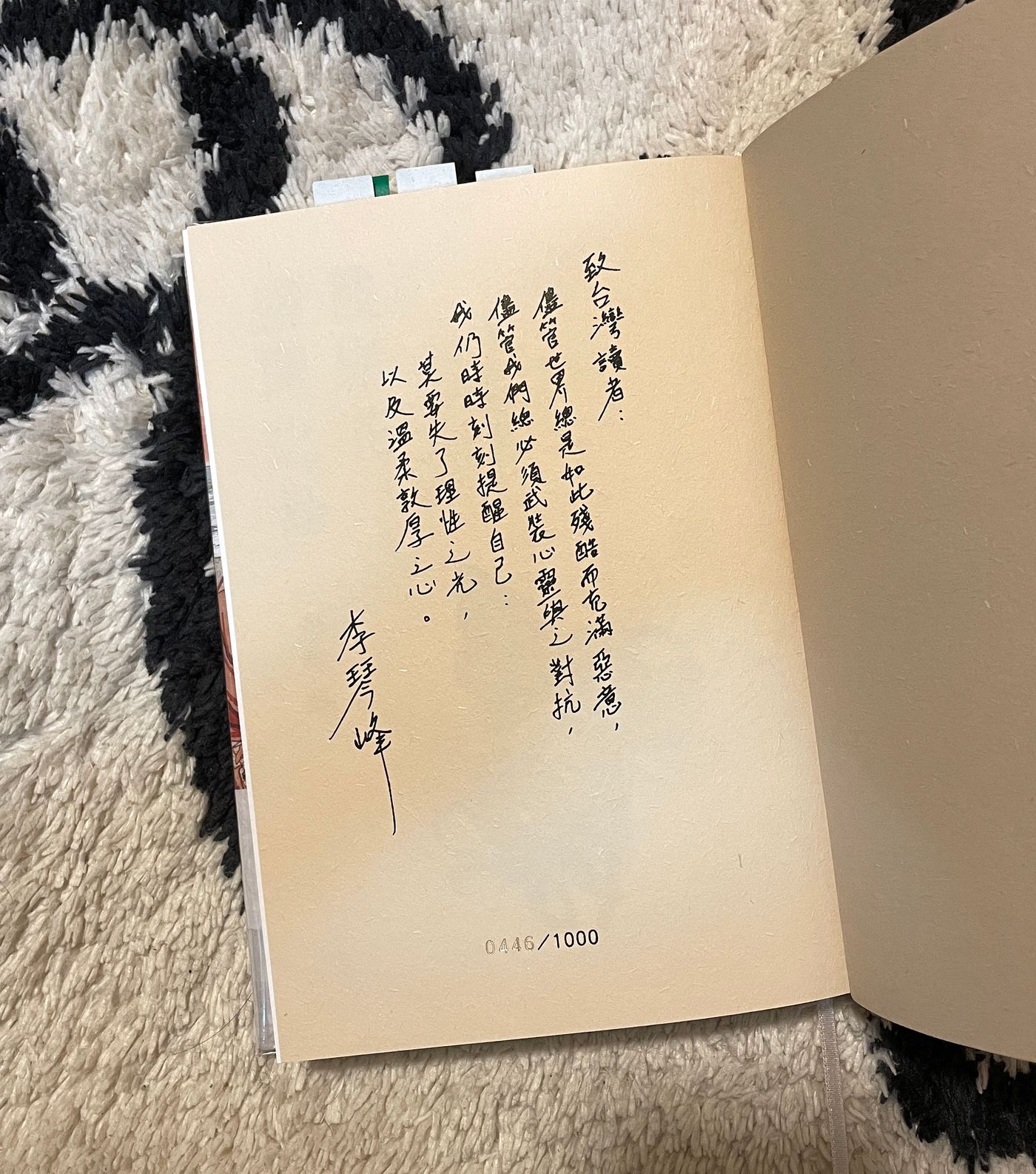

曾經介紹作家李琴峰的《獨舞》,今次介紹她的得獎作品《彼岸花盛開之島》。

故事講述一名少女飄到一個島上。島上的居民游娜救了她,但是她完全忘記為什麼她會在海中飄浮到這個〔島〕。因為少女無法記起她的名字,所以游娜為她改了一個「新」名字:「宇実」(umi),意思是由海對岸來。

宇実經過一段養傷的日子,漸漸康復,亦慢慢習慣這〔島〕的生活。只是,如果她要留在這個〔島〕,她需要學習〔女語〕,一種只有女性才能學習。她更要成功考獲〔乃呂〕資格,〔島〕上的領導階層,〔島〕的歷史傳承者,在祭祀儀式中扮演祭司角色。

因為宇実已經沒有來〔島〕前的記憶,她只能與游娜一同學習〔女語〕及考獲〔乃呂〕。在學習過程中,有不少事衝擊著她:〔島〕沒有家庭的概念、男子不能學習〔女語〕及繼承歷史。這些都讓宇実不解。及至考獲〔乃呂〕身份,宇実和游娜才知〔島〕的背後故事。

琴峰老師雖然在文壇被定義為同志作家。的而且確,《獨舞》、《倒數五秒月牙》、《北極星灑落之夜》這三本書,題材都是圍繞同志這題材。然而《彼岸花盛開的島》,已經跳出這框框,比以往都宏大。書中所涉及的題材,除了性別外,還有語言/文字。

最明顯的是語言/文字,一開始宇実來〔島〕所講的言語,是名為「日之本言葉」(ひのもとことば、hinomotokotoba)。〔島〕上人們所講的,叫〔仁保尔語〕(nihongo),及只有女性能學習的〔女語〕。「日之本言葉」與〔仁保尔語〕雖然名稱上類同(日本語/nihongo),但在小說設定中,是兩種不同語言。而〔女語〕與「日之本言葉」的發音很相似,所以宇実還未學懂〔仁保尔語〕,與游娜的溝通很困難,而當游娜發現宇実所講的語言與〔女語〕相似時,故改用〔女語〕溝通。

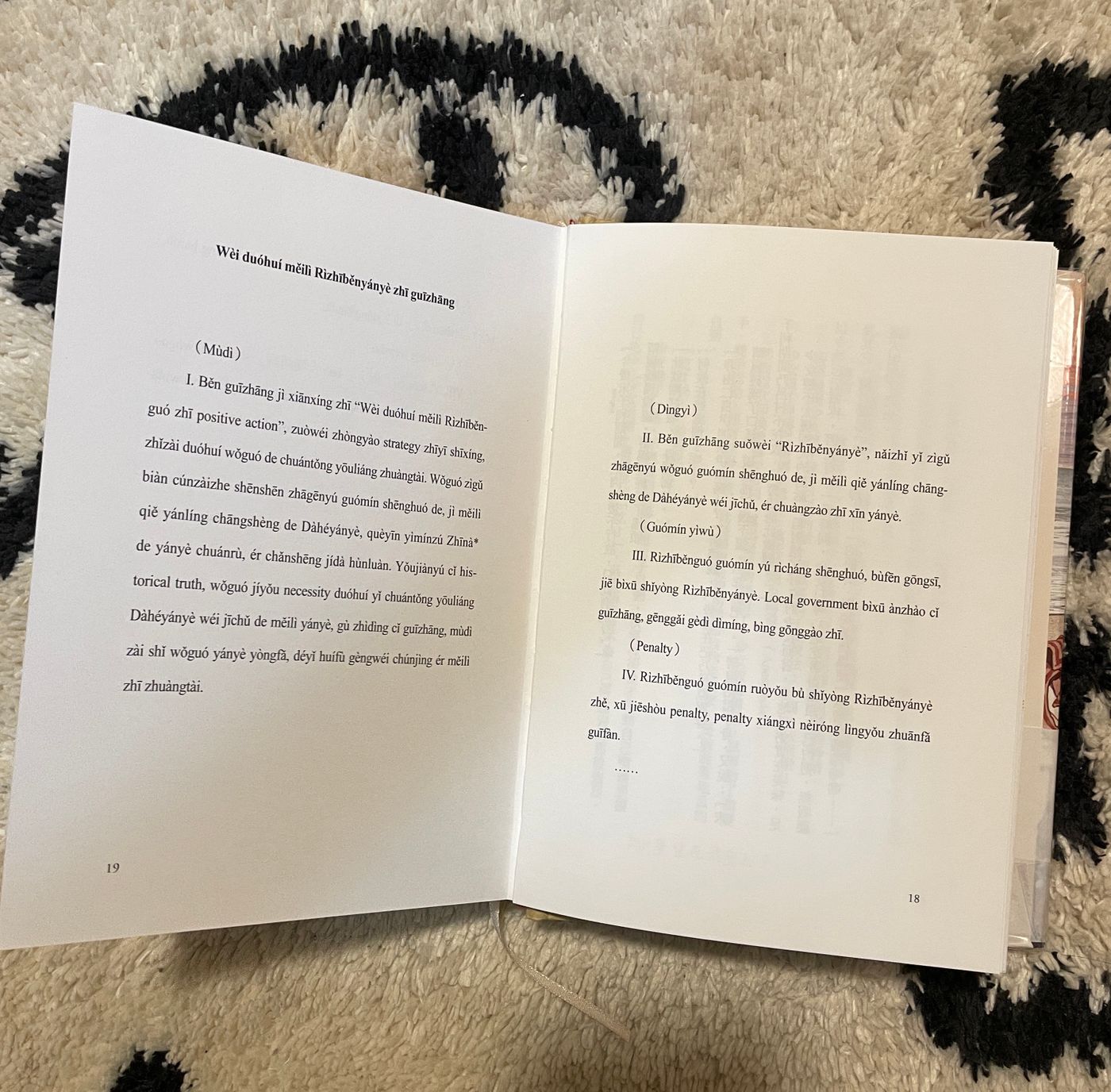

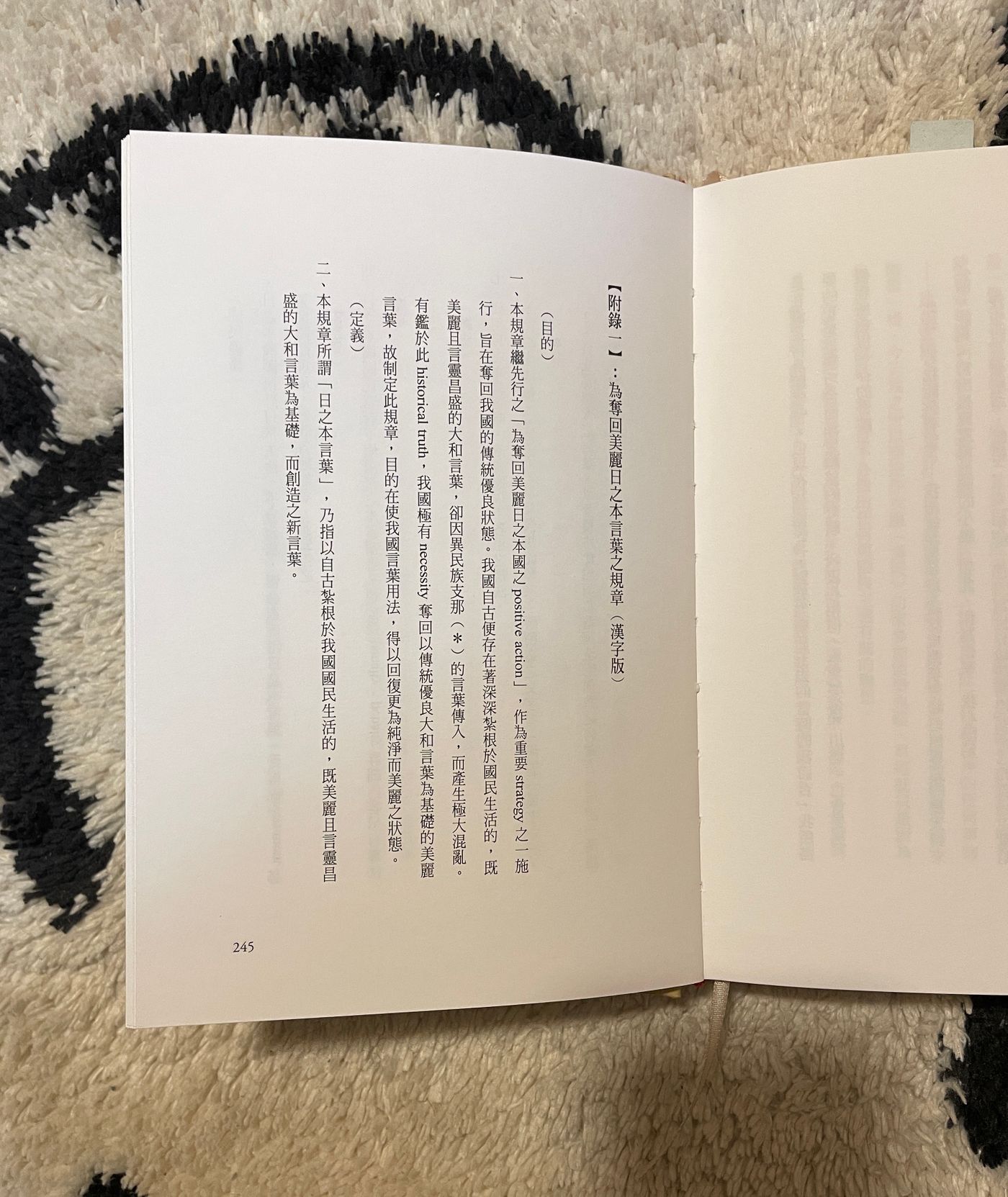

至於文字,書中沒透露〔仁保尔語〕是什麼字型,反而有提及「日之本言葉」及〔女語〕。書的第18至21頁有一篇名為〈為奪回美麗日之本言葉之規章〉。日之本國視「異民族支那」為「入侵文字」,產生混亂,為了保存美麗的「日之本言葉」,將所有「漢字」及「漢語詞」完全消滅,全改為用「日之本言葉」代替,如果無法翻譯,那就用最多人使用的英語代替。至於〔女語〕,則仍保留著「方格字」(漢字)。另一樣不同,就是〔女語〕被賦予其神聖的地位,只能女性才能學習,並在祭祀時間使用。

這讓我思想,語言本身就是了解對方,所以語本是工具。但語言有階級觀念時,只有某些人在某些場合下使用時,那根本就不是用來溝通。〔女語〕不能在男性面前講,而男性亦不能學習〔女語〕。宇実及游娜的男性朋友拓慈,是偷偷地學習〔女語〕。他掌握〔女語〕的能力比宇実及游娜更好,卻不能在外人表現出來,只能偷偷地教授宇実及游娜,亦從宇実及游娜偷學多一點。如果語言是外向、作溝通用,最終卻變成內收、單向、成了「聖言」、甚要偷偷學,這仍是「語言」嗎?

這延伸到政治層面:如「日之本國」決定要從「支那」傳入的「漢字」完全消滅時,這是一種極端。「日之本國」政府號稱為了保存自己的文化及「美麗」的「日之本言葉」,視「漢語」、「漢語詞」是一種侵略語言,要將它們徹底消滅:連公文都不能存在漢字,所有漢字都要翻譯成「日之本言葉」或英文。如果有,要燒毁。奇怪的是,同時外來語的英文卻能夠使用而又不視為侵略,又為何呢?

這讓我想起台灣在日治時代要學日語,到國民黨來台統治時要學國語,而他們的「本土話」台語卻被壓抑公開不能使用。別說遠處,廣東話亦面臨「被消滅」的景況。同樣地,文字如果變成有官方色彩,或者使用受限,究竟有助傳播知識嗎?如之前提及,語言/文字本身是互為認識、理解的「工具」。但當進入了階級、政治元素時,「語言」就會變質、走樣,甚至控制。

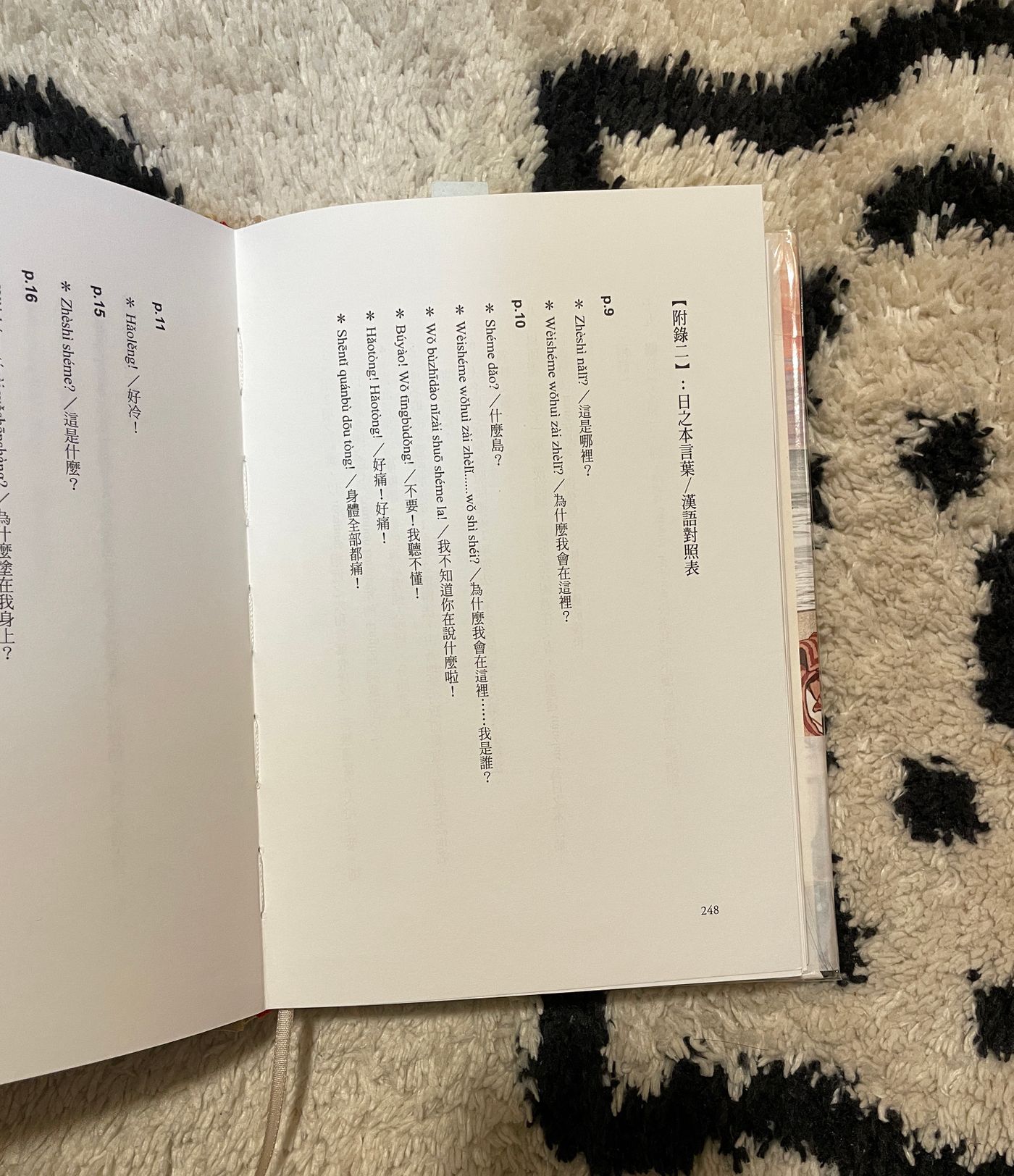

作者為中文版作了個很有意思的編排。宇実所講的「日之本言葉」時,都是用了國語併音表示(圖三)。日語版都有類似的安排:全是平假名。我不熟拼音,閱讀時十分吃力,不斷是猜想當中意思。故此,只能我暫停閱讀,先處理拼音,即將所有拼音查好,寫在每頁下方的空白位置。心想,幸好宇実很快學好〔仁保尔語〕,否則要這樣整本書查很費時。曾經為了閱讀王文興老師的《剪翼史》,先花費很長時間查好書中所有注音字。怎知,當我閱畢這本書後才知,原來琴峰老師與編輯很細心,將所有國語拼音放在書後(圖四、圖五),讓讀者查閱。我只能講,「我笨咗」。

另一個與語言一樣有「階級」的是性別。〔島〕是一個非父權社會——我之所以用「非父權」,是因為書中不強調母權,即使「最高」的權力人士是女性,〔女語〕、〔乃呂〕都只是女性學習、擔任、承傳歷史,當中有它的原因(由於會劇透,未能透露),但這並不等同母系社會。作者甚至將「家庭」、「父」、「母」都抹去。所有在〔島〕出生的小孩,都屬於〔島〕,小孩到兩歲會交給一位居民照料,小孩不會視他們是「父母」。所以當宇実得悉〔島〕是沒有父母、家庭這概念時,她有這反應:

聽著聽著,宇実感到自己原先既有的世界觀逐漸瓦解,〔島〕上的生活與自己曾經住過的地方,兩者間的差異實在太大。雖然宇実的記憶尚未恢復,但以往的生活裡那些最根本、最基礎的部份依然模模糊糊地殘留在宇実意識的深處,這便形成了宇実對世界的基本認知。在宇実過去居住之處,有著僵固的、被視為理想的人際關係、生活方式、家庭型態與人生目標。但那些所謂「理想」,在〔島〕上卻似乎不存在。(頁104)

作者透過作品,建構〔島〕如「桃花園」、「烏托邦」的理想國度,並帶出「非父權」社會下的可能性。不過,吊詭的是,看似無性別的「桃花園」,卻仍存在「性別歧視」,即〔島〕的歷史、〔女語〕、〔乃呂〕都是掌握在女性手上,那仍能視之為「桃花園」嗎?

再進而引伸到作者用彼岸花(又稱曼珠沙華)作書名,是否在暗示:性別、言語/文字就是「彼岸花」?彼岸花用在好的方面,是幫助人鎮靜,如宇実到達〔島〕時受了重傷,游娜用彼岸花的粉末治療;同樣的彼岸花,游娜在採摘時特別小心,因為她知道,如果不小心處理,是會中毒。將這樣套在性別、言語/文字上,就會變成「性別、言語/文字」的好壞,全在人如何使用。再進一步推延,「盛開」一詞,是否意味著,性別、言語/文字是否應該百花齊放?

或許這樣,結尾部份,作者選擇留下空間,並非給予結論:作為〔乃呂〕宇実與游娜,會否修改規則?作為男性的拓慈,可否學習〔女語〕、可否認識〔島〕的歷史?如果當男性知道〔島〕的歷史後,他們會有什麼反應?閱畢書時,我的確有點失望,因為有期待作者給予她的想法,結果是「吓,就這樣完?」。但之後再細想,明白作者的用心,因為這是一個巨型的題目,開放式結局是讓作者、讀者們一同認真思考這些議題。正如作者在後記所寫:

不是「議題」不好,作為社會的一分子,我們總有許多必須關注、探討、解決的問題,因此「議題」的框架當然重要。但是當我們太過習慣不經思考地張口「某某議題」閉口「某某議題」,然後在各個議題上分出敵我立場,辯論個你死我活時,是否很容易便會忘記:那些藏在「某某議題」後面的,都是一個個活生生的、有血有肉的人。(頁229)

自從李琴峰老師得「芥川獎」的消失公佈後,我便開始閱讀/追看她三本華文翻譯作品:《獨舞》、《倒數五秒月牙》及《北極星灑落之夜》。看到老師的文筆從沉重變得輕柔。當然,《獨舞》帶著她自身故事,而主題本身亦很沉重。但《倒數五秒月牙》及《北極星灑落之夜》,感覺到她「放輕」來書寫同志題材,特別是〈倒數五秒月牙〉,林妤梅對淺羽實櫻的見面,淡淡的對話中,包裹著林妤梅對淺羽實櫻很深的情感。

《彼岸花盛開之島》也是一樣,文字很輕柔,閱讀時不會感到很難明白,但正如我之前所言,作者探討的議題很大,讀畢後要花時間消化細想。另外,這書某些橋段會著日本、台灣的影子。比如節日時會穿著特定服飾、唱歌跳舞,我會聯想台灣原住民的節慶;至於那些山嶽、神社,則會聯想日本文化。由於對兩地的文化有了解,所以很快進入〔島〕的時空。

另一方面是她作為翻譯者,如何處理自己的作品。李琴峰的華文翻譯都是她親自處理,沒有假手於人。所以總有一種「特別的感覺」。我曾在〈首都的人民風景:《都柏林人》〉提及翻譯的好壞,會影響讀者欣賞作品。閱讀李琴峰老師的翻譯,一定沒有這問題,因為沒有人比她更清楚。有趣的是,當我閱讀時,我會感覺上是在閱讀她的華文作品,而非日語翻譯作品。可見老師的語言天份很高。

琴峰老師透露會書寫孩子可以決定是否「誕生」的題材。很期待她的新作。

~~~~~~~~~~

石蒜(彼岸花)(維基)—

https://zh.wikipedia.org/wiki/石蒜

【首位「芥川獎」獲獎台灣人 李琴峰聊寫作心路】—https://www.facebook.com/taipeibookfair/posts/2318758338282119

【專訪】李琴峰談芥川獎新作《彼岸花盛開之島》:一個將男性排除在宗教、政治體制之外的烏托邦—

https://www.thenewslens.com/amparticle/153666

《彼岸花盛開之島》(博客來)—

https://www.books.com.tw/products/0010925054?sloc=main