地租的艺术︰全球化、垄断与文化的商品化

地租的艺术︰全球化、垄断与文化的商品化

THE ART OF RENT: GLOBALIZATION AND THE COMMONDIFICATION OF CULTURE

作者:大卫·哈维

译者:王志弘

来源:《城市与设计学报》, 2003(9)

本文发表于台湾世新大学“肖宗让讲座”,2002年12月10日早上9:30。原出处为:Harvey, David (2002) "The Art of Rent: Globalization, Monopoly and the Commodification of Culture", in Leo Panitch & Colin Leys (eds.), A World of Contradictions, The Socialist Register 2002。另有一个较早版本,收于Harvey, David (2001) "The Art of Rent: Globalization and the Commodification of Culture", in his Spaces of Capital (pp. 394-411). NY: Routledge。译者任教于世新大学社会发展研究所。译文发表于2003年。

无疑地,文化已经成为某种商品。但是有种广泛的信念,认为某些文化产品和事件(无论是艺术、戏剧、音乐、电影、建筑,或是更一般性的地方生活方式、史蹟、集体记忆和情感社群),与其他诸如裙子和鞋类等寻常商品不同。虽然这两类商品之间的边界有非常多漏洞(而且或许越来越是如此),但是在分析上还是有加以区分的基础。当然,我们之所以把文化产物和事件区分出来,可能是因为我们忍不住要认定它们具有根本上的不同,位居较高层次的人类创造和意义上,胜过工厂裡大量生产和消费的产品。但即使我们剥离了一切一厢情愿想法(通常得到强大的意识形态支持)的残迹,我们依然对那些被指认为「文化」的产品怀抱特殊感情。那麽,这许多堪称文化的现象,其作为商品的地位,应该如何与其特殊性质取得协调?

此外,越来越多涉身文化活动和生产的工作者(纽约都会区在1980 年代早期登录的「艺术家」就超过十五万人,现在很可能增加到超过廿五万人了),他们的劳动条件和阶级位置,也值得探查。他们构成了丹尼.贝尔(Daniel Bell)所谓的「文化群众」(cultural mass)(定义为媒体及其他机构的文化传递者而非创造者)的创造性核心 #1 。这个创造核心与文化群众的政治立场,可说是影响深远。要记得, 1960年代的艺术学院是激进讨论的温床。它们后来归于平静和专业化,严重削弱了活跃骚动的政治。激活这些机构成为政治关注的核心,并动员文化生产者的政治和鼓动力量,对左派确实是值得一试的目标,即使那牵涉了要在社会主义策略和思考上做些特别的调整。批判地检视文化、资本和社会主义替选出路之间的关系,在此可以是个有用的序曲,以便动员革命政治裡一向非常强大的声音。

一、垄断地租与竞争

我首先针对垄断地租(monopoly rent)的意涵略作省思,以了解当代经济全球化的过程与地域性(localities)和文化形式有何关联。「垄断地租」这个范畴抽绎自政治经济学的语言 。 #2 对那些比较关心美学(有时候甚至奉献于为艺术而艺术的理念)、情感价值、社会生活及心灵等事务的文化生产者来说,这个字眼可能显得过于技术性而枯燥无味,除了银行家、开发商、地产投机者和地主的可能算计外,实在是没什麽重要性。不过,我希望能够阐明,这个字眼非常有用:只要有合宜的建构,它可以产生丰富的诠释,藉以理解在资本主义全球化、地方政治经济发展,以及文化意义和美学价值演变的纠缠裡,所产生的许多实际困境与个人难局。

所有的地租都奠基于私人拥有者对地球某个部分的垄断力量。垄断地租乃源于社会行动者专断地控制了某些直接或间接可交易的项目(这些项目的某些关键面向乃独特而不可重製者),历经一段时间后,得以实现利益,增加所得。在两种情况裡,垄断地租这个范畴会浮上檯面。

- 第一种是因为社会行动者控制了具有特殊性质的资源、商品或区位,在关联上某些活动时,他们就可以从意欲使用这类资源者那边抽取垄断地租。马克思认为,最明显的例子就是可以卖得垄断价格的产出顶级美酒的葡萄园。在这种状况下,「垄断价格创造了地租」 #3 。就区位而论,可能是(对商业资本而言)相对于运输和通讯网络的中心位置,或是(对连锁饭店而言)相对于某些高度集中活动(如金融中心)的邻近性。商业资本家与旅馆业者愿意为土地的可及性付出额外费用。这些都是垄断地租的间接案例。买卖的不是具有独特性质的土地、资源或区位,而是透过使用而产出的商品或服务。

- 在第二种情况裡,土地或资源则是直接交易(例如葡萄园或地产本身因投机目的而贩卖给多国公司资本家或银行家)。藉由囤积土地或资源,不投入目前的使用,却觊觎未来价值,可以创造出稀有性〔译按,即囤积居奇〕。这一类垄断地租可以延伸到艺术作品(例如罗丹或毕卡索的作品)的拥有权,因为这类作品(逐渐)是可以投资买卖的标的。在此,毕卡索或区位的独特性构成了垄断价格的基础。

这两种垄断地租形式通常彼此交错。以酒闻名的葡萄园(及其独特的宅邸和美丽的实质环境),可以直接以垄断价格出售,一如这块土地所出产的风味独特美酒。一件毕卡索作品,可以为了获取资本利得而购买,然后以垄断价格出租给别人展示。与金融中心的邻近性,除了间接交易,也可以直接交易,例如连锁饭店租借或购来自用。但是这两种地租形式的差别依然重要。例如,西敏寺和白金汉宫不太可能(虽然并非全无可能)可以直接贩卖(即使是最狂热的私有化论者,在此也会遇到阻碍)。但是它们大可透过观光产业的市场操作(或者在白金汉宫的例子裡,透过女王)来交易。

但是垄断地租这个范畴有两项矛盾。两者对于后文的论证都很重要。

首先,独特性与特殊性对「特殊品质」的定义都很要紧,但是可交易性的要求,意味了没有任何物品可以那麽独特或特别,以致于完全超出金钱计算。毕卡索和莫内、马内、原住民艺术、考古出土文物、历史建筑、古代遗迹、佛教寺庙,以及沿科罗拉多河泛舟、置身伊斯坦堡或圣母峰巅的经验一样,都必须有个货币价格。诚如这张名单所示,这裡有某种「市场形成」上的困难。虽然艺术品以及某种程度上的出土文物,已经形成了市场(有些几经研究的案例,说明了某些艺术形式,例如澳洲原住民的艺术,进入市场后的遭遇),但是名单裡有些项目很难直接纳入市场(这正是西敏寺的问题)。许多项目甚至很难间接交易。这裡的矛盾在于这些项目越容易交易,就越缺乏独特性和特殊性。在某些状况裡,买卖本身就会破坏独特性(当这种独特性质仰赖诸如荒野、遥远,或美感经验的纯粹性时,尤其如此)。更一般地说,若这些物品或事件可以轻易买卖(而且能够伪造、仿冒、模仿或拟仿),就越无法提供垄断地租的基础。在这裡,我想到一位学生的抱怨,认为她的实际欧洲经验和迪士尼世界相较之下,真是乏善可陈。

在迪士尼世界裡,所有国家都靠在一起,向你展现最好的一面。欧洲真无聊。大家都说些奇怪的语言,东西又很脏。在欧洲,有时候好几天都看不到有趣的事情,但是迪士尼世界裡总是有不一样的事发生,大家都很高兴。那可好玩多了。设计得真棒。 #4

虽然这听来像是可笑的评断,但是想到欧洲是多麽想要根据迪士尼的标准来重新设计自己(还不仅是为了迎合美国观光客),可是件严肃的事。但是,这正是矛盾的核心所在,欧洲越是迪士尼化,它的独特性与特殊性就越少。伴随著纯粹商品化而来的温和均质性,抹除了垄断的优势。文化产品变得和一般商品没什麽两样。沃夫甘·豪格(Wolfgang Haug)写道,「消费产品转变成为垄断美学价值的企业产品或『商标物件』,大体上取代了基本或『一般』产品」,因此「商品美学」延展其疆界「更深入了文化工业的领域」 #5 。相反的,每位资本家都试图说服消费者相信他们商品独特且无可複製的性质(因此有品牌、广告之类的东西)。这两方面的压力,都威胁要挤掉支撑垄断地租的独特性。因此,如果要实现和维持垄断地租,就必须找到某些方法让商品或地方保持足够的独特性和特殊性(稍后我会提到这是什麽意思),以便在一个商品化且经常是激烈竞争的经济裡,维持垄断差距。

但是在一个预设竞争性市场之支配地位的新自由主义世界裡,为什麽可以容忍任何形式的垄断,更别说是追求了?我们在此遇到了第二个矛盾,就其根源而论,它是第一个矛盾的镜像。马克思很久以前就观察到,竞争总是倾向于垄断(或寡占),因为在所有人对抗所有人的战争裡,存活的最适者会消灭虚弱的厂商 #6 。竞争越激烈,迈向寡占(若称不上垄断的话)的趋势就越快。因此,毫不意外,近年来市场自由化和对市场竞争的颂扬,造成了不可思议的资本集中(微软、 Rupert Murdoch, Bertelsmann,金融服务,以及航空、零售业,甚至是像汽车、石化等旧产业,都掀起一股接管、合併和重组风潮)。这个趋势向来被认为是资本主义动态的麻烦特质,因此有美国的反托拉斯立法,以及欧洲垄断与合併委员会的工作。但是这些虚弱的抵抗,无法胜过庞大的力量。

如果不是资本家积极培植垄断势力的话,这种结构动态也不会那麽重要。他们据此实现了对于生产和行销的广远控制,稳定他们的商业环境,以便从事理性计算和长期规划,减少风险和不确定性,并且更一般地确保自己的处境相对平顺而没有麻烦。用阿弗瑞德.钱德勒(Alfred Chandler)的话来说,企业那看得见的手,比起亚当斯密(Adam Smith)大为鼓吹(而且近年来在我们面前夸耀到令人厌恶,作为当前全球化新自由主义意识形态之引导力量)的市场那看不见的手,对资本主义的历史地理而言,是重要得多了。 #7

但这裡正是第一种矛盾的镜像显示得最为清楚之处:市场过程深深仰赖(各种)资本家对于生产剩馀价值之手段——包括金融和土地——的个别垄断。请记得,一切地租都是私人所有权对地球任何部分之垄断力量的报偿。因此,私人财产的垄断力量,乃是一切资本主义活动的开端和终点。某种无法交易的法律权利存在于所有资本主义交易的根基,使得非交易性的选择(囤积、储存、吝啬的行为)成为资本主义市场的重要问题。所以,纯粹的市场竞争、自由的商品交换,以及完美的市场理性,对于整合生产和消费决策而言,是相当罕见且具週期性不稳定的设计。问题在于让经济关系有足够的竞争性,但保持个人和阶级对于私有财产的垄断优势,而私有财产正是资本主义作为一个政治经济系统的根基。

最后一个论点需要进一步说明,让我们更接近目前处理的课题。很多人错误地假设庞大且极致的垄断力量,最清楚地显现于巨型企业的资本集中和聚积。相反的,小型厂商则被广泛且再度错误地假设是竞争性市场状况的标记。根据这种衡量标准,一度是竞争性的资本主义,随著时间过去,逐渐变成垄断的资本主义。这项错误乃部分源自过于表面地运用了马克思有关「资本趋向集中的律则」,忽略了他的反论证,即「如果不是因为有具备持续分散效果的反向趋势,那麽集中将会很快导致资本主义生产的崩溃」 #8 。但这种错误也得到通常忽略了空间和区位脉络的经济学厂商理论支持,即使这种理论(在它纡尊降贵考量这个议题的罕见时刻里)确实接受区位优势涉及了「垄断性竞争」。例如,十九世纪的啤酒製造商、麵包师傅、烛台製造商,在地方市场上都得到相当程度的保护而免于竞争,因为运输成本很高。地方垄断力量无所不在(即使厂商规模很小),包括了从能源到食物的各种产品,而且很难打破。从这种标准来看,十九世纪的资本主义远远没有今日那麽竞争。

也正是在这一点上,运输与通讯条件的变化加进来成为关键的决定性变数。透过资本主义的「以时间消弭空间」倾向,空间阻碍逐渐消失,许多地方产业和服务失去了它们的地域保护和垄断优势 #9 。它们被迫与其他地方的生产者竞争,最初是和邻近地区,后来则和更遥远的地方竞争。啤酒酿造的历史地理学,就此而论,颇具启发性。十九世纪,大部分人喝的是当地酿的酒,因为别无选择。到了十九世纪末,英国的啤酒生产和消费已经区域化到一定程度,并维持到1960年代(除了健力士〔Guinness〕以外,从没听过进口货)。但随后市场就变成全国性的(Newcastle Brown和Scottish Youngers出现在伦敦和南方),接著是国际化(进口货突然大为风行)。如果现在还有人喝当地啤酒,那是出于选择,通常是因为某种对地域的原则性依恋,或是啤酒的某些特殊品质(技术、水质,或其他),让它与众不同。直言之,竞争的经济空间在形式和规模上都随著时间变化。

近来的这一波全球化,明显减少了历史上因运输和通讯成本而致的垄断保护,制度性贸易障碍(保护主义)的移除,同样也消除了这类手段所导致的垄断地租。但是资本主义不能够没有垄断力量,而且热切地想要掌握垄断手段。所以,檯面上的问题乃是在所谓的空间和区位「自然垄断」所提供的保护,以及国界和关税的政治保护,即使尚未完全消除,却都已经严重减少的情境下,如何组构起垄断力量。

显而易见的答案是把资本集中于巨型企业,或是建立支配市场的鬆散联盟(例如航空和汽车业)。我们已经见到许多例子。第二条路是透过规范所有全球贸易的国际商业法规,来确保私有财产权的垄断权利。专利和所谓的「智慧财产权」因此成为主要的斗争场域,垄断力量藉此得到一般性的确保。举一个典型的例子,製药业获得非比寻常的垄断力量,部分是源于资本的大幅集中,部分源自专利和授权协议的保护。而且它还试图针对各种基因材料(包括热带雨林裡,传统上是原住民所採集的稀有植物)建立财产权,飢渴地追求更多垄断力量。当某个来源的垄断优势不再,我们便会见到毫无顾忌透过其他手段保持和组构垄断的尝试。

我在这裡没办法评论所有的趋势。不过,我想要更仔细探讨这个过程裡,最直接衝击地方发展和文化活动问题的那些面向。我首先要说明,可以归于区位和地域性的垄断力量,其定义牵涉了不断的斗争,而且「文化」理念之所以越来越和这些确保垄断力量的尝试纠结在一起,正是因为独特性和真实性(authenticity)的宣称,可以最好地展现为特殊且无法複製的文化宣称。我从最明显的垄断地租例子谈起,亦即「可以售得垄断价格的生产顶级美酒的葡萄园」。

二、酒类生意的冒险

酒类生意和啤酒酿造一样,在过去三十年裡变得越来越国际化,而且国际竞争的压力产生了某些奇特效果。比如说,面对来自欧盟的压力,国际酒类製造商(历经漫长的法律争议和密集协商)同意逐渐废除酒类标籤上「传统表达」的使用,这最后可能包括了像是宅邸(chateau)、地产(domaine)等字眼,以及香槟(champagne)、伯根地(burgundy)、夏布利(chablis)或索泰尔纳(sauternes)等类属名词〔译按:都是法国著名产酒地点,并成为某类酒的代称〕。这麽一来,欧洲造酒业在法国领导下,试图透过坚持土地、气候和传统(全兜拢在法语「沃土」〔terroir〕这个字眼底下)的独特优点,以及名称所确保的产品独特性,来保障其垄断地租。在诸如「名称管制」(appellation contr?lée)的制度性控制巩固下,法国酒类生意坚持了其产品的真实性和原创性,奠定了作为垄断地租基础的独特性。

澳洲是同意这种做法的国家之一。维多利亚塔必尔克宅邸(Chaeteau Tahbilk in Victoria)被迫将「宅邸」从标籤上除去,装模作样地宣告「我们很骄傲澳洲不必使用这些承继自往日其他国家和文化的字眼」。为了弥补,他们指认出两种因素,结合起来后,「让我们在酒类世界裡拥有独特地位」。他们是全球仅有的中期气候深受内陆水源(众多的湖泊和潟湖调节气候,变得凉爽)影响的六处产酒区域裡的一个。他们的土壤非常特别(只有维多利亚的另一处地方有),是带有高含量氧化铁而呈现红色的沙质壤土,「对葡萄品质有正面影响,增添了我们酒类的某种独特地方风味」。这两个因素结合起来,界定「纳甘必湖」(Nagambie Lakes)为独特的葡萄栽培区域(想必是得到了澳洲酒类暨白兰地协会的地理指标委员会认证,该委员会的任务正是辨认全澳洲的葡萄栽培区)。塔必尔克因此透过它所在区域环境条件的独特配合,建立了对垄断地租的对抗性宣称。它的做法类似法国造酒商强调的「沃土」和「地产」的独特性宣称,并且与之竞争 。 #10

但是我们遇到了第一种矛盾。所有的酒都可以交易,因而在某种意义上无论来自何方,都可以相提并论。来看罗伯.帕克(Robert Parker)和他定期出版的《嗜酒者》(Wine Advocate)。帕克根据酒的味道来评鑑,并不特别介意「沃土」或任何其他文化历史的宣称。他以其独立地位著称(大多数其他指南都有造酒业裡拥有影响力的部门支持)。他根据自己特殊的品味来替酒排名。他在美国这个主要市场裡有众多追随者。如果他给来自波尔多(Bordeaux)的酒六十五分,给一款澳洲酒九十五分,价格就会受到影响。波尔多酒商非常害怕他。他们曾控告他、诽谤他、辱骂他,甚至实际上攻击他。他挑战了他们的垄断地租基础。 #11

我们可以得到结论,垄断性宣称既是产品特殊性质的反映,也是「论述效果」和斗争的结果。但如果「沃土」和传统的语汇要被抛弃,有什麽样的论述可以取而代之呢?帕克和许多其他从事酒类生意的人,近年来发明了一套描述酒的语言,诸如「有桃李的气味,带点淡淡的百里香和醋栗味道」。这种语言听来怪异,但是这种论述移转,对应了酒类生意渐兴的国际竞争和全球化,扮演了特殊角色,反映了酒类消费沿著标准化生产的商品化。

但是酒类消费有许多向度,开辟了有利可图的门路。对许多人来说,这是种美学经验。这不仅是正确食物配上好酒(对某些人而言)的单纯愉悦,西方传统裡还有许多其他参照物,可以回溯到神话(酒神戴奥尼索斯〔Dionysus〕和巴邱思〔Bacchus〕)、宗教(耶稣宝血和领圣餐仪式),以及节庆、诗歌和文学裡颂扬的传统。酒类和「正确」品鑑的知识,通常是阶级的标记,可以分析为是种「文化」资本形式(一如布迪厄〔Bourdieu〕的说法)。酒搭配对了,可能有助于签下好几桩重大商业契约(你会信任一个不知道怎麽挑酒的人吗?)。酒的风格和地区料理有关,因此镶嵌于那些让区域特性转变为生活方式(以特别的感觉结构为标记)的实践裡(很难想像希腊左巴喝的是Mondavi Californian jug酒,即使这在雅典机场裡有卖)。

酒类生意牵涉金钱和利润,但也涉及了一切意义下的文化(从产品的文化,到围绕著酒的消费的文化,以及环绕著生产者和消费者的文化资本)。对于垄断地租的恒久追寻,导致了在这些领域裡找寻特殊性、独特性、原创性和真实性的判准。如果独特性无法建立在「沃土」和传统的诉求,或是风味的直接描述上,那麽就必须找到其他区辨模式,以便建立垄断宣称,以及设计来保证这些宣称真确性的论述(美国现在流行的广告譬喻是保证诱惑的酒,或是联繫上怀旧和营火的酒)。在实际上,我们在酒类生意裡发现的是一大群相互竞争的论述,全都有关于产品独特性的不同真理宣称。但在此,我回到我的起点,即这一切论述移转和摇摆,以及支配酒类国际市场之策略的众多变化和曲折,在其根本上不仅是追求利润,还是寻求垄断地租。在这裡头,真实性、原创性、独特性和特殊而无可複製的特质日益浮显。以和我先前描述的第二种矛盾一致的方式,全球化市场的普遍性,产生了强大的力量,试图确保不仅是私有财产权的持续垄断优势,还有因为将商品描述为无可替代而产生的垄断地租。

三、都市企业主义、垄断地租与全球形式

酒类生意近来的斗争,提供了一个有用的模型,据以理解全球化当前阶段的各种现象。这些斗争特别适用于了解地方文化发展和传统,如何透过蓄积垄断地租的尝试,而被吸收进入政治经济思想的计算裡头。这也提出了对地方文化创新和地方传统之复甦与发明的当前兴趣,如何附著于汲取和挪用这种地租的欲望上。由于各种资本家(包括精力最充沛的国际金融家)很容易受到垄断力量的获利前景诱惑,我们可以马上辨认出第三种矛盾:最贪婪的全球化人士会支持有潜力产生垄断地租的地方发展,即使这种支持的效果,正是造成敌视全球化的地方政治气候!强调巴厘岛地方文化的独特性和纯粹,对于旅馆、航空公司和观光产业可能很重要,但是若这鼓励了激烈抵抗商业化之「不纯粹」的巴厘运动时,会发生什麽事?且让我们更深入探讨这种矛盾对于都市发展政治的衝击。不过,要这麽做,需要简短地将这种政治放在和全球化的关系中定位。

近几十年来,都市企业主义(entrepreneurialism)在全国和国际上都变得重要。我所谓的都市企业主义是指都市治理中的行为模式,它混合了国家权力(地方、都会、区域、国家或超国家),以及市民社会裡各种组织形式(商会、工会、教会、教育和研究机构、社区团体、非政府组织等等),以及私人利益(企业与个人),以便形成推动或管理某种形式之都市∕区域发展的联盟。这个议题现在已经有众多研究,显示这些治理体系(有各种名称如「都市政权」(urban regimes)、「成长机器」或「区域成长联盟」)的形式、活动和目标,随著地方条件和运作其间的各种势力的混合,而有极大的变异。 #12

这种都市企业主义在新自由主义形式之全球化裡的角色,也已经有相当仔细的探讨,最常见的是摆在地方–全球关系和所谓的「空间–地方辩证」的标题底下。大部分曾经探究这个问题的地理学者,都正确地得到结论,指出若认为全球化是影响地方发展的因果力量,便犯了个范畴错误。他们正确的主张,此处攸关利害的是跨越不同层次、相当複杂的关系,地方的创制可以向上浸透到全球层次,反之亦然,同时位居特殊界定之层次——都市间与区域间的竞争是最明显的例子——的过程,可以重塑全球化所依存的地方∕区域形貌。因此,全球化不应该看成是没有分化的统一体,而是全球资本主义活动和关系,在地理上接合起来的模式化(geographically articulated patterning)。 #13

但是所谓的「地理上接合起来的模式化」到底是什麽意思?当然,有非常多(不同层次尺度上)不均地理发展的证据,以及至少有一些令人信服的理解其资本主义逻辑的理论推导。其中有些可以从方便的角度,理解成是移动的资本(金融、商业和生产资本在这方面的能力不同)这一方想要四处移动,以便在剩馀价值的生产和挪用上获取优势。实际上可以辨认出一些趋势,符合「衝到底线」的简单模型,其中最廉价和最容易剥削的劳动力,成为资本移动性和投资决策的引导标志。但是也许多相反的证据,指出在投射为不均地理发展的单一因果解释上,这是过度简化的做法。一般的资本流入高工资区域的可能性,和进入低工资区域一样大,而且其在地理上的引导标准,相当不同于资产阶级和马克思主义政治经济学传统上设定的那些判准。

这个问题部分(但不完全)源自忽视土地资本范畴,以及对营造环境(bulit environment)之长期投资重要性的习惯,而土地和营造环境在定义上是不会在地理上移动的(相对可及性的意思除外)。这种投资,尤其是投机性的投资,如果第一波证明有利可图,总是会吁求进一步的投资(为了填满会议中心,我们需要旅馆,而这又需要运输和通讯,继而又需要扩张会议中心…)。因此在都会区投资的动态裡,有种循环且累积性的因果关系成分在运作(例如整个伦敦船坞区的再发展,以及金丝雀码头 [Canary Wharf] 的财务可行性,立足于进一步的公私部门投资)。这就是都市成长机器经常出现的情形:投资过程的动态与在正确时间和地点提供关键公共投资彼此协调,以促成都市间与区域间竞争的成功。

但如果不是因为有可能获取垄断地租,就不会那麽有吸引力了。例如有个著名的开发商策略,就是保留某些开发案裡最上乘而容易出租的一块土地,以便在整个计划实现以后,能够汲取垄断地租。知悉状况且拥有所需力量的政府,也可以这麽做。如我所知,香港政府的主要财源也是来自透过以非常高的垄断价格,控制公有开发土地的销售。这继而转换为房地产的垄断地租,让香港成为对透过房地产市场运作的国际金融投资资本而言,非常有吸引力的地方。当然,因为它的区位,香港有其他的独特性宣称,就此也可以因为提供垄断优势而交易畅旺。同样的,新加坡也著手攫取垄断地租,而且以差不多的方式,获得极大成功,虽然其政治经济手段相当不同。

这种都市治理最主要是导向建构地方投资模式,不仅是实质基础设施如运输和通讯、港口设施、下水道和自来水,也有社会基础设施,例如教育、科学与技术、社会控制、文化和生活品质。目标在于在都市化过程裡创造足够的合能(synergy),以便私人利益和国家权力可以创造和实现垄断地租。当然,并非所有努力都会成功,但即使是不成功的案例,也都可以部份或大体上从其未能实现垄断地租的角度来理解。但是垄断地租的追求并不侷限于地产开发、经济创制和政府财政等作为。它有更广泛的运用。

四、集体象徵资本、区辨标记与垄断地租

如果独特性、真实性、特殊性等宣称,构成了掌握垄断地租能力的基础,那麽还有什麽领域,可以比历史建构的文化产物和实践,以及特殊环境品质(当然包括了营造、社会和文化环境),更适合提出这类宣称呢?就像酒类生意一样,这类宣称除了基于物理事实,也是论述建构和斗争的结果。有许多宣称仰赖历史叙事、集体记忆的诠释与意义、文化实践的涵义等等:在这类宣称的建构上,总是有强大的社会与论述成分。然而,一旦建立之后,这些宣称可以不断谆谆教诲,以便汲取垄断地租,因为至少在某些人的心裡,除了伦敦、开罗、巴塞隆纳、米兰、伊斯坦堡、旧金山或任何所在,不会有别的地方可以获得这些地方被认定独有的那些东西了。

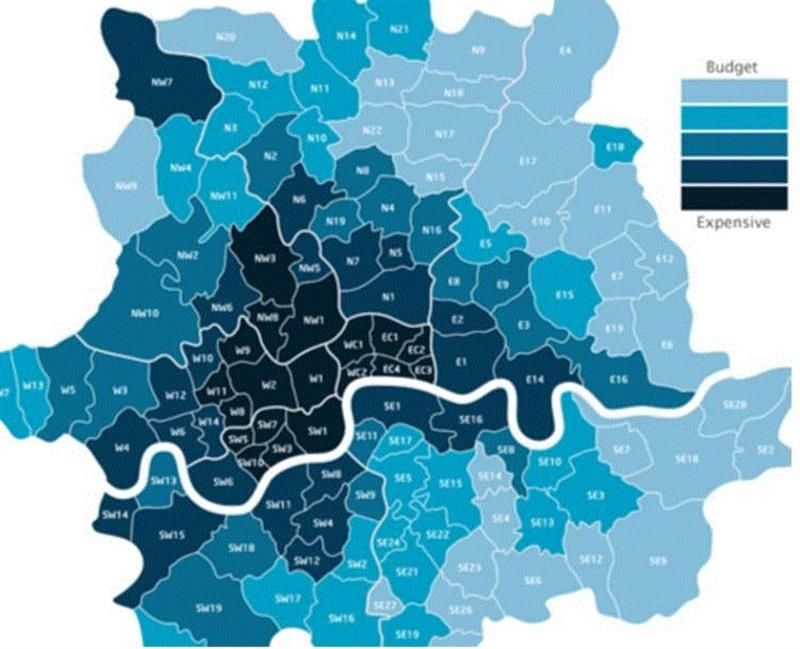

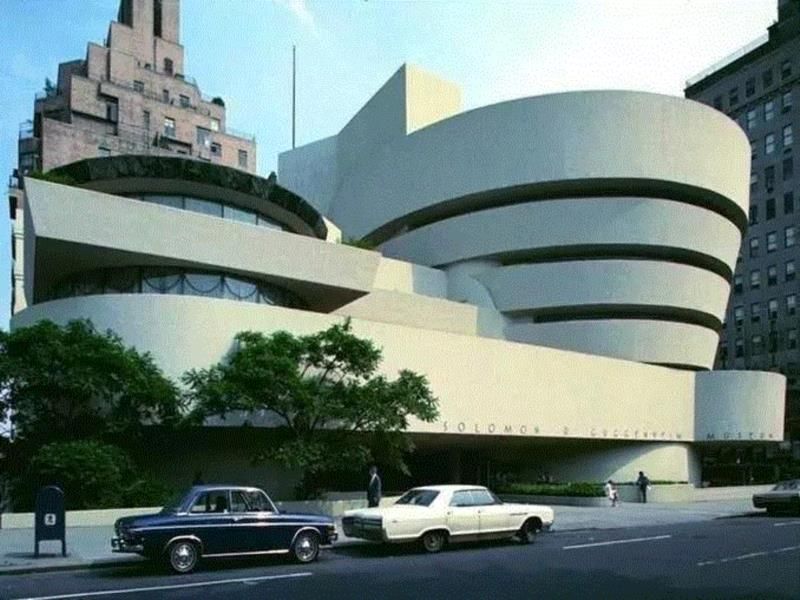

最明显的例子是当代的观光事业,不过我认为只停留在这裡是个错误。因为这裡攸关利害的是集体象徵资本的力量,是附著于某些地方的特殊区辨标记(mark of distinction)的力量,这对一般资本有强大的吸引力。我们在这些字眼的一般使用上,必须归功于布迪厄,但他不幸地将这些字眼侷限于个人(很像漂浮于结构化之美学判断大海裡的原子),可是在我看来,其集体形式(以及个人与这些集体形式之间的关系)可能更为有趣 #14 。附著在像巴黎、雅典、纽约、里约热内卢、柏林和罗马等名称和地方上的集体象徵资本,非常重要,而且让这些地方具有庞大的经济优势,胜过比如说巴尔的摩(Baltimore)、利物浦(Liverpool)、艾森(Essen)、里尔(Lille)和格拉斯哥(Glasgow)。后面这些地方的问题在于提昇它们的象徵资本系数,增加它们的区辨标记,以便更稳固地奠定能够产生垄断地租的独特性宣称。由于更便利的运输通讯,以及其他贸易障碍的减轻,造成其他垄断力量的普遍丧失,争取集体象徵资本的斗争,就更加成为垄断地租的基础。我们还能用什其他原因来解释古根汉美术馆以其签名式的盖瑞(Gehry)建筑,在毕堡(Bilbao)引起的轰动呢?我们又能够如何解释主要金融机构,以其相当程度的国际利益,愿意为这种签名式计划出资?

举另外一个例子,巴塞隆纳(即巴塞罗那,下同,号主注)在欧洲城市体系裡掘起,佔有优越地位,部分是基于它稳定地积聚象徵资本,以及累积区辨标记。就此,对于特殊的加泰隆(Catalan)历史和传统的考掘,其强盛艺术成就与建筑遗产(当然是高第〔Gaudi〕)的行销,以及独特生活风格和文学传统的标记,都逐渐呈现,并有洪水犯滥般颂扬其独特性的书籍、展览和文化事件加以支持。这些都展示于新签名式建筑的装饰(诺曼.弗斯特〔Norman Foster〕的广播电塔和密尔〔Meier〕闪现光芒的白色现代艺术博物馆,耸立在有点衰败的旧城纹理中),以及大规模开闢港口和海滨的投资,转化废弃土地成为奥运村(很聪慧地影射了伊卡利人〔Icarians〕的乌托邦思想),并且将一度是相当阴鬱、甚至危险的夜生活,转变为都市奇观的开放全景。这一切都得到奥林匹克运动会的协助,开启了蓄积垄断地租的庞大机会(国际奥会主席萨马兰奇〔Samaranch〕刚好在巴塞隆纳拥有大量房地产利益)。 #15

但是巴塞隆纳最初的成功似乎一头栽入了第一种矛盾。随著以巴塞隆纳作为一个城市的集体象徵资本为基础(英国皇家建筑师协会为表彰其建筑成就,颁给整座城市奖章后,地产价格就一飞冲天),展现出丰富的汲取垄断地租机会,其无可抵挡的诱惑,就吸引了更为均质的多国公司商业化踵步其后。后期的水岸开发,看起来就和西方世界其他地方是一个模样,令人茫然无助的交通阻塞,导致了开闢穿越旧城区的大道的压力,多国公司商店取代了地方商店,缙绅化(gentrification)移除了长期居住的人口,破坏了旧都市纹理,巴塞隆纳因而失去了某些区辨标记;甚至还出现了某些明显的迪士尼化迹象。这种矛盾充满了疑问和抵抗。要颂扬的是谁的集体记忆(在巴塞隆纳历史上扮演要色的无政府主义者如伊卡利人,激烈对抗佛朗哥〔Franco〕的共和派人士,加泰隆国族主义者,来自安达鲁西亚〔Andalusia〕的移民,或是像萨马兰奇这样的佛朗哥长期盟友)?谁的美学才真的算数(巴塞隆纳著名的有权势建筑师,例如波希加斯〔Bohigas〕)?为什麽要接受任何形式的迪士尼化?

这类辩论无法轻易平息,因为巴塞隆纳所积累的集体象徵资本,全都仰赖真实性、独特性和特殊而无可複製之品质的价值,这种地方区辨标记若不提出地方培力(empowerment)的议题,甚至是群众运动和对抗性运动,便很难累积。当然,在这一点上,集体象徵与文化资本的捍卫者(博物馆、大学、捐助人,以及国家机器),其典型做法是关上门,坚持把废物无赖拒于门外(虽然巴塞隆纳的现代艺术博物馆,和大多数这类机构不同,对流行感受保持令人惊奇而建设性的开放)。如果这失败了,那麽国家就可以介入,从事像朱利安尼(Giuliani)市长设置「端风委员会」(decency committee)监控纽约市的文化品味,到直接的警察压制等作为。即使如此,这裡的赌注很重大。此事牵涉了决定人口裡的哪个部分能够从集体象徵资本获得最大利益,而这些象徵资本却是所有的人在当前和过去以其特有方式一起贡献的。为什麽附著于象徵资本的垄断地租,只能让多国公司或一小撮有权势的当地资产阶级掌握?即使是新加坡,多年来那麽无情且成功地创造和挪用了垄断地租(主要源于其区位和政治优势),也会注意到要将利益透过住宅、医疗照护和教育广泛分配出去。

由于巴塞隆纳近期的历史所示范的理由,知识和史蹟产业、文化生产的活力和骚动、签名式建筑和独特美学判断的培养,在许多地方(尤其是欧洲)都成为都市企业主义的强大构成要素。在高度竞争的世界裡,从事积累区辨标记和集体象徵资本的斗争已经展开。但这随后带来了各种地方化的问题,涉及谁的集体记忆、谁的美学,以及谁获利。巴塞隆纳的邻里运动以象徵资本为基础,提出承认和培力的权利声言,结果在城市裡可以确认其政治性现身。利物浦阿伯特码头(Albert Dock)重建时,起初抹除了奴隶贸易的一切痕迹,引发了加勒比海裔的被排挤人口抗议,并在这边缘化的人群间,造就了新的政治团结。柏林的大屠杀纪念馆点燃了漫长的争论。即使是如卫城(Acropolis)等古代遗迹,我们以为它的意义目前已经相当稳定,还是会有所争议 #16 。这些争论可能具有广泛(即使是间接)的政治意涵。集体象徵资本的汇集、集体记忆和神话的动员,以及对特殊文化传统的诉求,对于一切形式的政治行动(包括左派与右翼),都是重要的面向。

比如说,想一想德国统一以后,围绕著柏林重建打转的各家主张。随著定义柏林象徵资本的斗争展开,各种分歧的势力全都在那裡碰撞。柏林显然可以藉其在东西方之间中介的潜力,而宣称其具有独特性。柏林相对于当代地理不均发展(伴随了前苏联的开放)的策略性位置,带来了显著的优势。但是还有另一种认同战役正在进行,激起了集体记忆、神话、历史、文化、美学和传统。我只谈这场斗争裡一个特别麻烦的向度,它不必然佔有支配地位,而且它在全球竞争下声称垄断地租的能力,一点也不明确或肯定。

一群地方建筑师和规划师(得到地方国家机器某些部分的支持)企图重新确认十八世纪和十九世纪柏林的建筑形式,特别是要强调辛克尔(Schinkel)的建筑传统,甚至于排除其他形式。这或许可视为只是菁英美学偏好的课题,但是它承载了各种意义,涉及了城市裡的集体记忆、纪念性、历史与政治认同的力量。它也牵涉了舆论(衍伸为各种论述)的气氛,界定谁是或谁不是柏林人,以及根据狭隘定义的血统或对特定价值和信念的信奉,界定谁有权利接近城市。它挖掘出充满国族主义和浪漫主义意涵的当地历史与建筑遗产。在以恶行和暴力对待移民的情形非常普遍的脉络下,它甚至为这种行动提供了默许的正当性。土耳其裔人口(其中许多人出生于柏林),承受了许多侮辱,大部分被迫离开市中心。他们对于柏林作为一个城市的贡献,被忽视不闻。再者,这种浪漫主义∕国族主义的建筑风格,迎合了在当代计划裡广泛複製的某个纪念性之传统取向(虽然没有特定指涉,而且或许甚至不自知):阿伯特.史匹尔(Albert Speer)为德意志帝国国会大厦(Reichstag)所规划的纪念性前景(于1930年代为希特勒而作)。

幸运的是,这并非柏林在寻求集体象徵资本时进行的唯一事物。例如诺曼.佛斯特替国会大厦规划的重建,或是多国公司带来主宰帕斯丹默广场(Potsdamer Platz)的一群国际现代主义建筑师(大多反对当地建筑师),几乎不会与之同调。当然,当地对于多国公司支配威胁的浪漫主义反应,最终只会是在城市的多样区辨标记複合体裡,一个令人感兴趣的纯真元素(毕竟辛克尔具有许多建筑优点,而且十八世纪城堡的重建,也很容易迪士尼化)。但这个故事的潜在底面之所以有意思,是因为它阐明了垄断地租的矛盾,有多麽容易展现出来。如果这些比较狭隘的计划和排他性美学及论述实践,佔有了主宰地位,那麽所创造的集体象徵资本就很难自由交易,因其非常特殊的性质,会让它大部分位居全球化之外,却位于排斥大多数全球化事物的排他性政治文化之内。都市治理可以掌控的集体垄断力量,可以导向反对多国公司全球化的陈腐环宇主义,但这麽一来,就奠定了地域化的国族主义。

这种困局永远都在,不是非常贴近纯然的商业化以致丧失了支持垄断地租的区辨标记,就是建构非常特殊的区辨标记以致很难交易。但是就和酒类生意一样,总是有强烈的论述策略牵涉于界定什麽是或不是某项产品、地方、文化形式、传统、建筑遗产的特殊性质。论述争战成为游戏的一部份,而这些拥护者(例如媒体和学院人士)在这些过程裡得到了观众及财务资助。比如说,诉诸时尚,就可以收穫丰硕(有趣的是,成为时尚中心是城市累积不少集体象徵资本的一项方法)。资本家非常清楚这点,因此必须勉力投身文化战争,进入多元文化主义、时尚和美学的草丛,因为垄断地租正是透过这些手段才能获得,即使只维持一段期间。而且,如果像我所说的,垄断地租总是资本家欲望的对象,那麽透过介入文化、历史、史蹟、美学和意义的场域来获取垄断地租,必然对任何资本家而言都是要务。问题就来了:这些文化介入本身,如何能够成为阶级斗争的利器呢?

五、垄断地租与希望的空间

现在,批评者应该会抱怨本文的论证明显偏向经济化约论。他们会说,我好像是说资本主义生产了地方文化,塑造了美学意义,并且主宰了地方创制,预先排除了未直接臣服于资本循环底下的任何差异的发展。我无法阻止这种解读方式,但这曲解了我的意思。因为我透过探讨资本积累逻辑裡的垄断地租概念,希望说明的是资本拥有从无论来自何处的地方差异、地方文化变异和美学意义中,挪用和汲取剩馀的办法。欧洲观光客现在可以得到商业化的纽约哈林区之旅(还加了个福音唱诗班)。美国的音乐产业非常出色而成功地挪用各种类型音乐家的草根和地方创意(几乎总是有利于音乐产业,而非音乐家)。即使吟唱长期压迫的历史,具有明显政治性质的音乐(例如某些饶舌歌曲和牙买加雷鬼,以及京斯敦舞厅音乐),也会商品化,在全世界广泛流传。毕竟我们时代的正字标记之一,就是一切事物大胆无耻的商品化和商业化。

但垄断地租是个矛盾形式。寻求垄断地租导致全球资本偏爱独特的地方创制(在某些方面,这些创制越是独特,以及近年来越是离经叛道,就越好)。这也导向了推崇独特性、真实性、特殊性、原创性,以及社会生活裡所有和商品生产所预设之均质性不一致的面向。如果资本不会完全摧毁挪用垄断地租之根基的独特性(有许多情况资本真的摧毁了独特性,并因而遭受严厉谴责),那麽它必须支持某种分化形式,并容许歧异且在某程度上无法控制、甚而对抗资本自身之平顺运作的地方文化发展。它甚至可以支持(虽然是很谨慎,而且经常神经紧张)各种类型的「踰矩」文化实践,正因为这是成为独特,以及原创、有创意和真实性的方法。

在这种空间裡,各式各样的对抗性运动可以成形,甚至经常是以对抗性运动尚未根深柢固为其先决条件。资本的问题是要找到方法,以便挑选、收服、商品化和货币化这些文化差异,刚好足以从中挪用垄断地租。如此一来,资本经常在文化生产者之间造成广泛的异化和怨恨,他们经历了自己的创造力遭受因他人经济利益而被挪用和剥削的第一手经验,以差不多相同的方式,全体人口也会因为他们的历史和文化受到商品化剥削而愤恨。对抗性运动的课题,便是要关注这种普遍的异化和剥削,并且运用特殊性、独特性、真实性、文化和美学意义的确认,开启新的可能性和替选出路。最低限度,这意味了抗拒一种观念,即真实性、创造性和原创性是专属资产阶级的产物,而不属于劳工阶级、农民或其他非资本主义的历史地理,而且其存在仅仅是为了创造让拥有权势和不得不这麽做之倾向的人,得以汲取垄断地租的更肥沃土壤。它也会引发说服当代文化生产者的尝试,将他们的愤怒重新导向商品化、市场支配,以及更一般的资本主义体系。例如,在性欲、宗教、社会习俗和艺术成规上的逾越是一回事,但是逾越资本主义支配的体制和实践,又是另一回事。资本主义的挪用,与过去暨现在的文化创造性,两方之间经常是片断但相当普遍的斗争,可能导致社区裡关切文化议题的某个部分,支持对抗多国资本主义的政治,并且拥护某些以不同的社会和生态关系为基础的,较能引发兴趣的替代出路。

然而,依附真实性、原创性的「纯粹」价值,以及文化特殊性的美学,就进步的对抗性政治而言,绝对不是确定无疑的适当基础。这非常容易偏向新法西斯主义那种类型的地方、区域或国族主义认同政治,那已经在欧洲大多数地区及其他地方,造成太多麻烦的迹象了。这是左派随后要与之奋战的核心矛盾。转化性政治的空间就在那裡,因为资本永远负担不起加以封闭。这些空间提供了社会主义对抗的机会。它们可以是探索另类生活风格,或甚至是社会哲学的场所(一如巴西的克里提巴〔Curitiba〕提出了都市生态可持续性的先趋理念,从而因这些创制而获得相当名声)。如同1871年的巴黎公社,或是1968年全世界无数以都市为基地的政治运动,它们可以成为列宁很久以前所谓「人民节庆」的革命酵素裡的核心成分。抵抗新自由主义全球化的片断化对抗运动,例如展现于西雅图、布拉格、墨尔本、曼谷和尼斯,以及更有建设性的,于阿烈格尔港(Porto Alegre)2001年世界社会论坛(相对于达沃斯〔Davos〕商业菁英与政府领导人的年度聚会),都指明了这种替代政治。它并不完全敌视全球化,但要的是非常不同条件下的全球化。奋力争取某种文化自主性,以及支持文化创造性和分化,乃是这些政治运动裡的强大构成元素。

当然,是阿烈格尔港,而非巴塞隆纳、柏林、旧金山或米兰,让自己朝这种对抗性创制开放,绝非偶然 #17 。因为在这个城市裡,文化和历史的力量以相当不同的方式被政治运动(由巴西工人党所领导)动员,其所寻求的集体象徵资本,不同于毕堡的古根汉美术馆,或是伦敦泰德艺廊(Tate Gallery)扩建所夸耀的那种象徵资本。阿烈格尔港所累积的区辨标记,源自其塑造全球化之替代出路的斗争,不利用垄断地租,也不陷入多国资本主义。它以群众动员为焦点,积极建构新的文化形式,以及新的真实性、原创性和传统的定义。先趋的例子,如1960与1970年代的红色波隆纳(Red Bologna)引人注目的实验,已经显示这不是一条简单的路。一座城市裡的社会主义,不是个可行的概念。但是超越当代全球化形式的其他出路,也显然不会从天上掉下来。它必须来自结合形成更广泛运动的多元地方空间。

资本家追求垄断地租时所面对的矛盾,在此具有了某种结构性意涵。在试图交易真实性、地域性、历史、文化、集体记忆和传统的价值时,他们开启了政治思想与行动的空间,可以在其中发明和追寻社会主义的替选出路。这种空间值得对抗性运动仔细探索和耕耘,在政治策略裡包容文化生产者和文化生产,作为其关键要素。以这种方式动员文化力量,有非常丰富的历史先例(构成主义〔constructivism〕在1918-26年间俄国革命的创造性年代裡的角色,只是值得学习的许多历史范例之一)。这裡有建构另类全球化的关键性希望空间。在裡头,进步的文化力量可以挪用和破坏资本的力量,而非反其道而行。