结绳丨9月:跳出园丁与花朵的空洞(2022年,总第3期)

原文发布于2022年9月30日,平台包括微信订阅号/知乎/Revue,因微信订阅号删文封禁经历,考虑备份至Matters(不排除后续以Matters、Revue为主)。预计10月31日,“结绳”系列更新至10月的内容。

开学季如期而至。9月,我要分享的话题也与此有关。

这并非我首次迫近教育母题。数年前,我就曾做过一次主题阅读。不过,不同于从书籍切入,此刻我选择回到更加直观可感的现实。[1]

教育是两个主体的互动。除了关注教师,我有意安排了学生视角的讨论,让二者形式某种互文。写下这些新闻讨论的间隙,我时常回想起小学年代。尽管记忆有些模糊,那所坐落在村落山坡间的学校大门两侧,墙上白底红字印着的标语却历历在目:百年大计,教育为本。十年树木,百年树人。

我不能说未成年阶段的经验都是善良的,然而对比当下,自己确实感受到教育的价值日渐空洞,却仍被塞进园丁跟花朵的形象化叙述里。所以,表面上这期结绳是在谈论教育,实际是想引申出背后的主体——人。

论及人,身处疫情之下,我还要为陷入道德伤害的群体担忧,为生命定格在凌晨一辆不知开往何处的大巴上的遇难者默哀,为逝世25周年的王小波遗所留下的常识而呼号。

讨论

01丨困在“抑郁”里的教师

9月10日的教师节,自1985年设立以来已是第38个。不少新闻聚焦于此。

《光明日报》旗下《教育家》杂志专门推出一组文章,邀请多位教师畅谈自己的感受。其中,不乏司空见惯的表达,说教师“是花朵,绽放自己,芬芳世界”,“是星光,闪耀自己,明亮人心”,“是小舟,平衡自己,共渡彼岸”。[2]

可文艺并非全部。9月10日除了是教师节,也被国际预防自杀协会和世界卫生组织定为世界预防自杀日。也许有自杀念头的教师不多见,罹患心理疾病的风险却不能说微乎其微。

根据2021年发表的一篇论文,对1063名教师进行心理健康素养量表测试发现,存在中度至重度焦虑问题的教师超过75%,而对于抑郁高风险的群体,34.4%来自小学教师,28.3%来自中学教师。[3]

这项研究的抽样来自2018年。2021年7月,《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》(简称“双减”)落地,从政策改革一年多的表现(至少是官媒报道的表现)看,我国教育局面步入新阶段。

《北京青年报》在9月20日,刊发《“双减”一年多,哪些习惯变了?》。这篇报道称,记者多方走访,采访面覆盖前教培老师、小学低年级老师、毕业班老师乃至足球青训教练,透过他们的分享,印证“双减”的卓有成效:全国学科类校外培训机构压减超九成,校园内课后服务基本实现全覆盖。[4]

但是,Sixth Tone的一篇文章,却具象化地展现了我国教师群体面临的困境。由于疫情或“双减”,他们中的大多数人工作时间比以前更长——课外辅导的作用拿掉后,家长和学校仍希望学生取得同样的成绩——并因此承受着压力和焦虑。

上海一位26岁的中学教师周女士说,她所在学校的老师几乎每天都要检查学生的健康码。学校工作人员还负责为学生提供核酸检测,经常开会讨论病毒抑制措施。这些额外的工作并未给她们带来多少经济上的回报。甚至,由于疫情下的经济放缓,有些老师没能按时拿到工资。[5]

根深蒂固的价值导向,把教师塑造成“不求回报的园丁”“人类灵魂的工程师”“太阳下最光辉的职业”“燃烧自己照亮他人的蜡烛”……这一定程度压抑了教师心理和生活问题的表达。但问题不会因选择性目盲而消失。

微信订阅号收入专探,就教师群体的薪资做了系列访谈。今年初发布的一篇文章《当了老师之后,你抑郁了吗?》中,一位教龄4年的辽宁沈阳某新区公立小学老师透露,加上“公积金以及这两年补发的但很可能不可持续的项目”,自己的年收入合计约10.1万元,可“真实情况远没有算出来这么高”。[6]

燕京书评对我国的教师节历史进行一番钩沉。根据1932年《国联教育考察团报告书》的记载,大多数乡村初等小学教师与教授收入比为1:20,同期欧洲则是1:3至1:4。另外,小学教师间收入差距也很大。这种局面促使京沪教育界人士起意,号召将每年6月6日定为教师节,以改善“生活不安定,地位不稳固,更缺乏修养之机会”的窘境。想来,教师的待遇问题早已有之。[7]

经济回报是一方面,今天的教师,恐怕还要为教学过程中的潜在“站位”指摘而战战兢兢。他们中不止一位跟我私下表达,自己上课不再倾向于做延伸讨论,课外也鲜有发表关乎公共事务的言论。

早在2019年,年逾古稀的厦门大学嘉庚学院教授尤盛东,就因为公开言论而遭到开除。纽约时报中文网的一篇采访中,尤盛东例举了一些“不合时宜”的表达:

能量(energy),这是一个物理学名词,是标量,有大小和强弱,它不是矢量(vector),所以也就没有方向,“正能量”的说法是不科学的。我告诫学生,以后谁要在作业上、试卷上写“正能量”,我就打错扣分。[8]

我想起畅销书《江城》《寻路中国》的作者何伟(Peter Hessler)。同样是2019年,他开始在四川大学匹兹堡学院的英语系任教,开设英文写作与人文社科类课程。2021年4月,何伟的合同到期未能续约,只得离开中国。一年后,他在The New Yorker写下这段回忆,导火索似乎与一篇作业的评论有关。[9][10]

某位新生认为,“在一个法治的文明国家”,公民不被允许发表质疑国家主权的言论。何伟回复说,事实并非如此,例如美国、加拿大、欧洲等地,任何人都可以提出异议。随后,这些对话被脱离语境地发至微博,最终招致责难。

American Educational Research Journal曾发表的一项研究,介绍了中小学教育过程对教职人员可能造成的道德伤害。

尽管立足于美国人群,相关结论仍颇具启发性:强调对教育者的道德要求,却因为制度设计令其无法有所行动,这种背离将会导致道德伤害。当教育者无法在工作中做正确的事情,可能的结果是,他们离开这个行业,社会核心民主制度的整体道德削弱。[11]

02丨疫情下的“问题”学生

COVID-19对教育系统的冲击正在逐步显现。

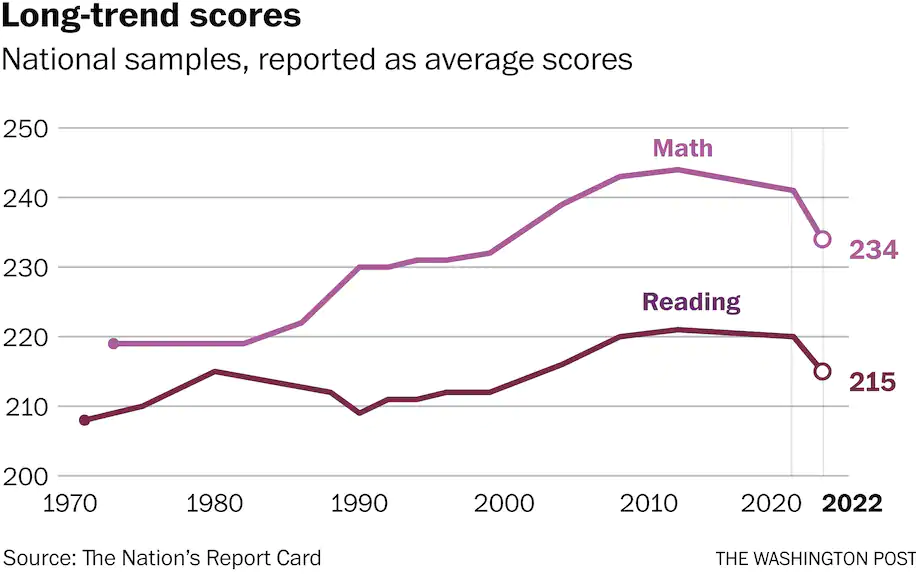

9月1日,美国国家教育统计中心(NCES)公布一份全国代表性报告,首次比较了大流行之前和两年之后的学生成绩。根据The Washington Post报道,小学数学和阅读考试成绩骤降至几十年来未见的水平。

教育工作者普遍认为,大多数学生在有老师的课堂上学习表现会更好。而如此大幅的下滑,可能引发更多关于远程学习、线下授课的争论。负责管理上述测试的工作人员佩吉·卡尔(Peggy G. Carr)表示,学校反映,越来越多的学生正在寻求心理健康服务。[12]

学校不只是学习场所。通过学校提供医疗保健,已被证明可以改善孩子的身体健康和教育成果。Scientific American发文呼吁,当下亟需扩大学校保健中心的覆盖范围,以保障学生的身心健康。[13]

国内未见大规模的学生身心状况调查数据。不过,香港01的报道指出,根据港大香港赛马会防止自杀研究中心统计,2021年1月至今年6月香港已发生36宗学童自杀案件(16宗为高中生),26.3%案件或与学业有关,更有7.9%人成绩本身十分优秀。[14]

有关学生学习能力的担忧,夹杂在更多的个案里。谷雨实验室的一篇报道,揭示了学习困难的冰山一角。

家长们发现自己的孩子学习不如人意,还表现出种种‘特异’之处,家庭内的纠正以失败告终,他们焦急地带着孩子来看医生,有时也就收获一个名叫“多动症”的症候,这让他们确认自己的孩子病了,一切出于生理的原因:注意力不集中,缺乏自控力,都是因为孩子的大脑前额叶皮质受损。于是吃药、治疗,有的持续一两年,每隔两周就要到医院复诊,然后满心期待孩子们康复。

现实却并非想当然。多动症(ADHD,注意缺陷与多动障碍)是导致学习困难最常见病因,除此之外,深陷学习困难的,还可能包括智力障碍、阅读障碍、自闭症以及抑郁、焦虑等群体。离开家长的参与,状况将难以改观。[15]

我们应当警惕社交网络上流行的叙述,诸如“神兽归笼”背后,也许存在着家长思想和行动上的责任滑坡。如果把学生的教育视为“麻烦”,那么解决“问题”的思路就会偏离正轨,同理适用于学校。

9月11日,一名龙湖三中学生家长在人民网的领导留言板反映,“学校每次厕所只允许三个男生三个女生去”,以致“孩子怕上厕所水都不敢喝”。9月14日,新郑市教育局的回复引起舆论关注。

观察者网的报道显示,龙湖三中根据地方防疫要求,“制定了教室、宿舍、食堂、厕所四个管理办法,并错时错峰、分批合理安排师生如厕,避免集中时段集中如厕”。通过实地查看和走访,学校“每个厕所都有专人管理,控制入内人数,不造成人员过度集中”。[16]

所谓“错峰如厕”,其实并非龙湖三中首创。2020年6月,《北京日报》就关注到北京市教委发布7条校园“新规”,在“继续实施校园相对封闭管理”条目之下,“新规”明确提出“错峰错时安排课间休息、就餐、如厕、户外活动等”。当时,这篇报道还被《郑州晚报》作为“他山之石”转载。[17]

在我看来,这种安排需要回应一系列追问:

假设一个班级有50人,课间休息10分钟,当分配给每个人的时间为1分钟,按照一次只允许“三个男生三个女生去”如厕的标准,满打满算,10分钟完全可以覆盖一个班级的如厕需求。但一个楼层只有一个班级吗?(当然,一个楼层的厕所可能也不止一个,可常识告诉我们,班级数应该要比厕所数多)如果同一时间段排队如厕的人数增加,是不是得靠压缩每个人的如厕时间来解决?

再从防疫角度思考,至多三人一起进入厕所空间,直接效果是避免拥挤。然而,倘若三人以上的厕所算是拥挤,满座数十人的中学教室又算什么?另一批学生如厕前,是否安排消了杀工作?如果没有,且很不幸在前如厕的人被查出已感染病毒,在后如厕的人感染风险能降低多少?

归根究底,被称作“祖国的花朵”的学生,人的主体性是否得到重视?

值得注意的是,9月16日,领导留言板原来的回复被替换。根据更新的内容,新郑市教育局称,“未发现限制孩子正常如厕情况”。照此看,此前的调查失实,是否应该追责?[18]

倘若为人师表、以身作则、言传身教的逻辑还成立,价值还可以被相信,当下的我们——家长、高校、社会——到底想培养什么样的学生?“双减”之后,这个问题好像并未归于一致和明朗。

在知乎“如何评价高中老师补课1年,学生补课结束后举报给教育局,老师被开除,补课费退还?”的提问下,聊天截图显示,这位学生在补课前,就已经准备好后续的举报计划。[19]

关注

01丨道德伤害,无形的流行病

想象你是一位医生,面对腹部疼痛亟需治疗的孕妇,医院没有空余床位,你会怎么办?退一步说,即使医院床位足够,可出于行政规定,孕妇无法提供没有感染传染病的证明就不能接收,你又会怎么办?

如果你对今年1月的“西安孕妇流产”事件还有印象,就应该明白,这些假设并不非单单存在于哲学家脑中的虚构。9月,发表在Scientific American的一篇文章,讲述了道德伤害是如何像流行病一样,无形地影响数百万人。

1990年代,精神病学家乔纳森·谢伊(Jonathan Shay)首次创造了“道德伤害”一词,用以描述这种存在上千年的现象。20世纪的世界大战,令人们越发察觉从战场归来的士兵精神上伤痕累累,最终引起学术界的深入研究。

道德伤害具有跟抑郁症或创伤后应激障碍(PTSD)不同的生理机制。简单来说,当人们面临严重违反他们良心的境况,或威胁到他们核心价值观的情况时,这种创伤就会发生。更直白的理解是,道德伤害意味着,你作为一个“人”的身份已经受到质疑。

很自然,这种创伤会引起其他疾病,甚至自杀。在上述文章中,作者介绍了研究人员的干预探索。奥地利心理学家维克多·弗兰克(Viktor Frankl)认为,寻找个人意义可以促进创伤恢复。早年,他曾被德国纳粹关进集中营,这段经历让他开创了“意义疗法”。

弗兰克在著作中如是写道:“任何东西都可以从一个人身上拿走,但有一样除外,那就是人类的最后一项自由——在任何特定环境下选择自己态度的自由,选择自己道路的自由。”

这并不容易。但在COVID-19笼罩下的世界,在选择受限的时刻,还是祝愿你能从内疚、绝望、困顿、不安、抑郁中脱身。[20]

02丨我们都在同一辆大巴上

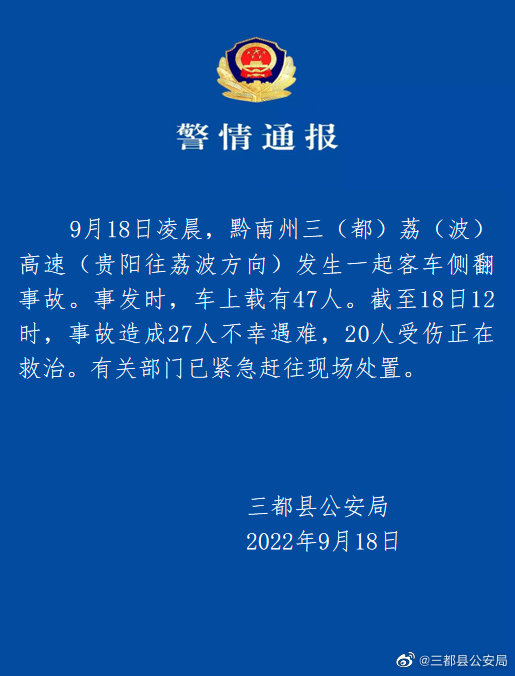

关于共同体,存在着诸多譬喻,而“一辆大巴”的描述,在9月18日凌晨贵州发生的客车侧翻事故后频频被人提及。根据贵州三都县警方的通报,截至18日12时,事故造成27人死亡。[21]

舆论的部分质疑在于,大巴为何能在凌晨时段行驶在高速公路上。按照相关规定,长途客运车辆凌晨2时至5时停止运行或实行接驳运输,而事故就发生在凌晨2点40分左右。

更多细节指向这辆大巴的任务,即该客车因疫情防控被征用来转运人员。这一点随后引起公众对当下的防疫政策的反思和诘问。但《环球时报》前总编辑胡锡进却试图为此正名。

我实在不想一而再再而三地引述这位“意见领袖”的发言,然而为了带出事件的核心,我还是找到了胡锡进在微博发布的内容:

这样严重的交通事故本就绝不应该发生,不论侧翻客车上是游客、上下班人员还是涉疫隔离转运人员,它都是悲剧。但它首先是交通本身的悲剧,是生产安全事故,与客车所执行的任务不应该有直接关系。这是事情的本应有的逻辑。[22]

什么叫“事情的本该有的逻辑”?我就回到自己的专业上来举例:如果你一拳被人打成重伤,法律并不会直接认定打人者承担侵权责任,而是连贯地看待这件事情——因为你持刀抢劫,打人者的施暴属于合理范围内的正当防卫,所以无需担责。

以上都是冗长的铺垫。近几年,涉疫话题不知不觉变得敏感起来,人们似乎都习惯了三缄其口。媒体人梁文道针对此次客车侧翻事故做了一期相关播客,重申某些需要我们记住的常识。

首先,我们国家是一个民主国家,我们人民是国家的主人翁,政府官员是给人民服务的,他们为我们安排种种政策和措施,我们有权对此发表意见和看法。就算我们的观点是错误的,民主的做法是指出错误之处。

其次,“动态清零”并非终点,而是手段。没人愿意过上一种随时都得担心出行受限,把白色防护服穿成民族传统服饰的生活。我们之所以支持“动态清零”,就是要等到有朝一日恢复正常生活。

这个等待的终点是什么?目前并未看到国家层面的说法。不过,我们可以回归科学层面来设想,这个终点包含的三个要素:病毒朝着高传染性、低致死率的方向突变;我们拥有预防和治疗疾病的药物;公共卫生服务体系足够健全,使得偏远基层也具备相应的应急能力。

我们都有概率被拉上一辆车牌号是“贵A75868”的大巴上。在此之前,我们亟需找回常识。推荐在喜马拉雅平台或者看理想App完整收听这期播客。[23]

03丨重读王小波:个人尊严

今年是王小波逝世的25周年(确切地说,是今年的4月11日)。虽然跟9月无关,但我还是想到了王小波。

我第一次接触王小波的作品,是在中学作为课外阅读的语文报上。平心而论,这次初见并未给我留下太多印象,只知道曾经存在过这么一位有点名气的早逝作家。转折是到了大学期间。

以主题的形式选择阅读书目,这是在开设“于立青”订阅号之初就逐渐成型的想法。而在第一年的尝试中,想到“一个人的毕生作品”这一主题,脑子里出现的是王小波。于是,我从朋友那借来译林出版社出版的一整套文集,黑底白字的封面,缀以些许线条,一共八卷。整整一个暑假,我从小说杂文、书信一直读到未竟稿。

必须坦诚,二十出头的年纪,在一个相对宽松自由的环境里,跟着这位不时冒出一两句粗话的已逝作家,穿梭于或光怪陆离的故事,或直抵现实的嘲弄,然后写下属于我这个时代的回应,这是我尤为怀念的大学记忆之一。[24]

但感慨且先打住。9月的新闻,更直白地讲,是我汇集在此篇结绳中关于“人”的事件,令我想要推荐王小波作品中的一篇杂文,《个人尊严》。(在此选择楚尘文化订阅号发布的链接,可以直接跳转阅读)

王小波告诉我们:

人有无尊严,有一个简单的判据,是看他被当作一个人还是一个东西来对待。这件事有点两重性,其一是别人把你当做人还是东西,是你尊严之所在。其二是你把自己看成人还是东西,也是你的尊严所在。

……一个人独处荒岛而且谁也不代表,就像鲁滨孙那样,也有尊严,可以很好的活着。这就是说,个人是尊严的基本单位。知道了这一点,火车上太挤了之后,我就不会再挤进去而且浑然无觉。[25]

参考备注:

- 题图:Photo by Fabrice Villard on Unsplash

- 链接[1]已经被微信公众平台删除而失效

- 邮箱订阅“结绳”系列文章,地址是:https://www.getrevue.co/profile/yu_liqing

Like my work? Don't forget to support and clap, let me know that you are with me on the road of creation. Keep this enthusiasm together!