213 | 战胜“残疾”?反思适应性攀岩中的毒鸡汤

2022年3月4日晚北京冬残奥会开幕仪式上,火炬传递的最后一棒盲人选手李端在直播镜头前摸索了近一分钟后终将火炬嵌入“大雪花”造型的主火炬塔中央;数次尝试之中,观众大喊加油,场面热烈。然而,如残障公众号“少数派说”所质疑的,这种紧张揪心为何不能通过更加无障碍的点火设计进行消解?吸铁石、套环、有效声音引导、减少情绪干扰、可供触摸的提示标记都是可能的方案,为何通通缺席?一场媒体大秀下来,看客满足了对“身残志坚”的正能量想象,受障者却必须独自面对更多危险、孤立和挫败。

本文关注攀岩运动中存在的类似现象。“适应性攀岩(adaptive climbing)”是指肢体、视力、听力等不同障别者借助辅具与人力支持进行攀岩的过程。作者卢克·马克斯韦尔(Luke Maxwell)结合自身在芝加哥岩馆的观察,基于对于美国媒体近十几年对于适应性攀岩者的呈现,反思了主流叙事的几大“毒鸡汤”:1.残障者面对的困难来自自己损伤的身体,无关社会;2.残障者独特的攀爬风格只是四肢健全、身体康健者攀岩方式的低端版本;3.残障者不可能超越非残障者,除非利用辅具创造了不当优势。在这几种论断的结合作用下,大部分残障者想要进入这项运动时所面对的资源匮乏与外在阻碍不被承认,攀岩技术得到认可的少数也沦为了励志故事里的陪衬。

体育映射了社会所珍视的价值,也杂糅着各种矛盾。当我们甩开“身残志坚”的浅层励志故事,适应性攀岩能够为更加包容的社会创造哪些思考落脚点?如何摆脱对于“健全”的偏执,探索每个身体独特的运动方式?如何让“更高、更快、更强”与“平等、参与、共享”变得彼此兼容?

原文作者 / 卢克·马克斯韦尔(Luke Maxwell) 原文标题 / A Critique of Adaptive Climbing Discourses in the United States 译校 / 璟萱、彬华、羚迪、子皓 编录 / 子皓 原文发布时间 / 2022.3.14

在畅销全球的《攀岩训练:提升表现的终极指南》(Training for Climbing: The Definitive Guide for Improving Your Performance, 2016)一书接近开头的部分,作者埃里克·霍斯特(Eric Hörst)把几张粗略的图表并列,分别展示了不同运动项目对精神、身体和技术的相对要求。他认为,攀岩的独特之处在于,精神、身体和技术三方面的努力对运动表现的相对贡献是较为均等的,从而使身体和心智情况不同的攀岩者都有机会用适合自己的方式爬上攀岩墙或是自然岩壁(书中第8页)。简而言之,不论是自然还是人工岩石都具有多样性,人们可以与其互动的方式也有多样性,这让攀岩成为一项相对容易上手的运动。尤其是,有身体损伤的人可以在攀岩的垂直世界中,以不被支配水平世界的文化和社会力量所允许的方式,找到庇护、挑战、风险和成功。日本的残障攀岩冠军吉田蓝香(Aika Yoshida)为此作证说:“对有些适应性攀岩者来说,攀爬可以比在复杂地形中行走更容易做到。”

但与此同时,攀岩会给不同类型的残障者带来新的挑战和限制,并让垂直移动看起来令人生畏、危险甚至不可能实现。对这些攀岩者来说,必须要有无障碍的场馆、设备以及致力于包容的社区,才能让攀岩变得可能和愉快。然而,正如本文所要论述的,美国的健全登山者和大众媒体不断在复制关于胜利、克服和励志的个人主义叙事,或从另一个极端放大作弊、不公平和犯规的叙事。这些叙事都从根本上忽视了残障的社会建构属性。它们皆依赖并强化着“超能”和“失能”(super-abled/dis-abled)的二分法,将假肢和适应性装备描绘成不自然的事物,曲解并最终抹除了适应性攀岩者的生活体验。

奇观化的“残疾”

非残障观察者在写作或谈论残障攀岩者相关话题时,所犯的第一个也是最基本的错误,就是在一般残障叙事中随处可见的错误——将具有损伤的身体简化为损伤本身。正是这个关键的错误,使得适应性攀岩的话语被励志或争议的“残疾”叙事带偏,而不再是关于攀岩本身。一篇名为“这些残疾攀岩者比你强太多太多”的文章就是个问题极大的例子。该文从标题就暗示了“残疾攀岩者”和“你”之间的区别,直接假定读者是标准的非残障人士,此外在第一段,该文就将”残疾“置于前景,作为其描述对象的人格中最突出的特征。

作者说道:“克洛艾·克劳福德(Chloe Crawford)乍看之下好像只不过是又一个嬉皮士。但然后你就会注意到她下方地面上的轮椅,注意到她是如何只用手臂把自己拉上去,而她的双腿悬垂在身下”(Hamilton, 2014)。这里,作者认为克劳福德的轮椅和攀登方式、而不是她嬉皮士般的造型,应该被看作是她身份最核心的方面。这样一来,作者就把克劳福德简化为她的身体损伤和她的轮椅,进而对克劳福德所选择的自我展示的方式置之不理。

对这种简化的批评恰恰来自该文的另一位受访人,休闲攀岩者克穆埃尔·阿罗约(Quemuel Arroyo)。他说“我不想被贴上‘残疾人’的标签” (Hamilton, 2014)。尽管残障身份并没有什么可羞愧的,但阿罗约的话说出了非残障攀岩者和观察者中都存在的简化主义凝视。

同样,肖恩·斯特奇斯(Shawn Sturges)作为残障攀岩冠军,在一次接受“户外研究(Outdoor Research)”网站采访时说:“下次你看见某人在攀岩墙或峭壁上时,不要关注ta的残障,而要把ta看作不过是另一个人,更要把ta看作攀岩或攀冰者的一员”(Oliver, 2019)。当“残疾”被前景化为攀岩者被人感知的身份的一部分,它便会让这些攀岩者失去自己决定想要如何被看待的机会,并最终剥夺他们的能动性,令他们的身份被误读。残障可以是、也可以不是一个人的身份,但这要由残障者自己来决定。

励志故事的毒鸡汤

当“残疾”被非残障人士视为一位攀岩者身份中最突出的特征——甚至比攀岩更突出——紧接着便会产生个人胜利的叙事,以及让适应性攀岩者扮演“励志情色片(inspiration porn)”中的角色 (Young, 2014)。非残障人士并非像对他们自己或对健全攀岩者那样,把攀岩看作挑战,而是把“残疾”看作适应性攀岩者必须克服的首要挑战。结果,残障攀岩者会仅仅因为“尝试去攀岩”而受到称赞或被视为励志人物。

在“风城现场”(Windy City Live)讲述布鲁克林抱石馆(Brooklyn Boulder)适应性攀岩项目的节目中,他们访谈了休闲攀岩者、业余参赛者马纳西·德什潘德(Manasi Deshpande),其中一位主持人将其称为“真正的励志人物”(Windy City Live, 2019)。

尽管主持人的意思可能是想说德什潘德激励了对开始这项运动缺乏信心的其他残障攀岩者,但访谈其他部分的表达方式还是把德什潘德的自身损伤表述为攀岩中极端困难的来源。这样的表达方式意味着,她接下来扮演励志人物,针对的是可能会把“残疾”视为限制的非残障人士,强化了“如果他们能做到,那我也能”这种常见的叙事。

英国攀岩队经理格雷姆·希尔(Graeme Hill)在描述他所管理的运动员时,也表达了这种出于好心却别扭的情绪。“当你看到有人只用一条腿在攀岩的时候,你再因为脚踝扭伤而抱怨就不对了”(WildCountryClimbing, 2015)。这类声明强化了这样一种说法,即适应性攀岩者的身体不仅没有帮助他们完成攀岩,而恰恰是他们攀岩过程中需要克服的困难。

然而事实上,每个残障攀岩者对待攀岩路线的方式都不一样——对于德什潘德来说,她要用最适合用手臂来攀岩的办法;而对于像西亚纳·加拉格尔(Sianagh Gallagher)这样的单臂截肢者来说,攀岩逻辑则完全不同:她要用最适合确保她在攀岩墙上始终保持三点接触的办法攀岩(WildCountryClimbing,2015;Windy City Live,2019)。这些风格中的每一种都是以自己的方式构建和完善的,而不是四肢健全、身体康健者攀岩方式的低端版本。

与之对比,关于励志的叙述则将适应性攀岩方式贬低为受损身体的副作用或不佳后果,而非和其他风格一样,是对于攀岩这一“困难”的具有替代性的解决方案。对于这些励志的叙事,残障攀岩者杰西卡·斯波特(Jessica Sporte)回应说:“除非我们是真的激励了你,使你改变了生活方式,否则当我们在5.7级难度系数上热身时,你无需拍拍我们的头(以示赞扬)”(Oliver,2019)。由此,斯波特批评了为适应性攀岩者设定低期望值的励志叙事,和此前提到的简化主义。通过描述残障攀岩者收到的诸如拍头的赞美,她也批判了以高人一等的姿态表现的对残障攀岩者的宠爱,和把残障人士作为婴孩来关照的态度。

这些励志叙事的一个关键部分是,残障人士通过攀岩以某种方式克服了他们的“残疾”。如果将残障作为攀岩行为的内在限制,而非不同攀岩方式的促进因素,那么攀岩就只能被框定为残障者“身残志坚”的论据。虽然一些攀岩者可能真的会以这种方式看待他们的残障,但这种理解忽略了这样一个事实,即一个人的身体,无论以何种形式呈现,都无法从这个人的生活经历中剥离出来。因此,损伤无法被克服,而是要不断地与此共生或逐渐地将其融入自己的生命。

与身体和解、挑战社会障碍

例如,丽贝卡·莱文伯格(Rebecca Levenberg),一位成功的残障攀岩者和左腿截肢者,讲述了她遭受车祸并随后“成为(becoming)”残障人士(借用加兰·汤姆森(Garland-Thomson)的说法)、特别是成为一名残障的攀岩者的情感历程(Garland-Thomson, 2016; Levenberg, 2021)。在以前,她将这段过渡期定位成她试图“抛弃[她]的受损身体”的一段日子(Levenberg, 2021)。

但莱文伯格很快意识到,与受损身体共生,而不是与之对抗,使她成为了一个更好的攀岩者。在美国适应性攀岩全国锦标赛上意外地获得第二名后,她意识到,“这难道是我试图抛开的受损身体吗?这是我通往世界的门票啊!”(Levenberg, 2021)。

莱文伯格的经历挑战了身体损伤可以被克服的概念,以非常具体的方式证明了励志叙事最初是如何阻碍了她作为一名适应性运动员而取得的成功。可即便如此,像莱文伯格这样的故事也还是不断在被关于克服和胜利的励志叙事所覆写,而这种叙事继续暗示着一个人的受损身体本质上就是一种可以通过个人努力来克服的限制。

以莱文伯格为例,残障攀岩成功之外常被遗忘的幕后故事揭示了攀岩者为了进入岩馆参与适应性攀岩项目所要突破的重重关卡。这些关卡来自于糟糕的设计、歧视,甚至还有残障者因为内化主流叙事而产生的自我否定与失败感。主流叙事不断重复,攀岩者的自身损伤是阻碍专业或业余适应性攀岩者成功的主要障碍,这对任何新晋的残障攀岩者来说都是一个非常令人沮丧的信息。

至关重要的是,这类说法将个人作为胜利的主角,而忽略了那些可能影响其成功的外部因素。这可以从流行媒体话语中个人叙事的盛行得到证明,无论这些是单独出现的还是与无障碍的讨论同时进行的(德什潘德的故事只是一个例子)。那些从来都没办法去攀岩的人,无论出于何种原因,都被视为无法战胜残障的失败者。在这种个人主义的世界观中,要求更多无障碍参与和更少社会、政治和经济排斥(所有这些都影响一个人参与攀岩的能力),都会被当作失败者的言论。

正如艾莉森·卡福尔(Alison Kafer)在她分析的对 “美好生活基金会”(FBL)中一个类似的有关残障话语的例子中所写:“这些残障的身体(那些批评社会因素的人)被贬低到FBL所承诺的美好未来的边缘:只有当我们承诺不抱怨,而只是励志自助时,我们才会被接纳”(Kafer, 2013)。卡福尔强调了个人主义的胜利叙事如何不仅排斥而且噤声了那些在自身之外寻找抗争对象的残障者。媒体对攀岩运动中残障问题的讨论也产生了类似的叙述,并对残障有着同样的理解——残障是一种只有通过个人努力才能克服的难关。

这种关于残障的论述至少有一部分可以追溯到非残障攀岩群体中关于训练的讨论。例如开头提及的《攀岩训练:提升表现的终极指南》,作者霍斯特在导言里描绘了一幅攀岩对于不同体型和风格的人来说都是可以学习和享受的画面,他认为,攀岩从根本上说是关于个人努力的。他写道:“我们必须始终反思自己,来确定感到艰难的原因。把困难归咎于外部因素是失败者才做的事情” (Hörst, 2016, p. xii)。霍斯特关于攀岩中基本的个体性的观念是媒体对适应性攀岩中个人胜利的叙述的核心,它将残障群体内部分出了攀岩者和无法攀岩者、胜利者和失败者。然而,个体性定义了攀岩能力的说法是值得商榷的,因为攀岩的能力取决于经济和社会资源的可及性,并依赖于某些特定种类的装备。

怜悯“失能”,嫉妒“超能”?

阿曼达·布赫(Amanda Booher)在她对备受争议的奥运会/残奥会选手奥斯卡·皮斯托瑞斯(Oscar Pistorius)【注:皮斯托瑞斯由于其穿戴的“飞毛腿猎豹(flex-foot cheetah)”假肢被评论者声称在比赛中制造了不正当优势;2007年3月,国际业余田径联合会(IAAF)修改其竞技规则并增加了一条关于技术装置的禁令】的分析中指出,我们很难将自然的身体从各种各样促进身体运动的技术中脱离出来:“促进训练和‘健康’的身体干预,比如改变饮食和锻炼、额外药物使用等,也应该被视作一系列技术;通过对‘自然’这一定义的分析,会发现它是非常不确定且可塑的概念,并且与‘正常’的概念交织在一起”(Booher, 2011, p.11)。

布赫认为,竞技体育规范是基于非残障运动员的形象建构的,他们以健全的身体产生互动的技术就是“自然的”。攀岩鞋,防滑粉,甚至可能有助于任何非残障攀岩者去攀岩的衣服都被归化为攀岩者身体的一部分。讨论个人成就时,这些东西都会被忽略。相反,适应性攀岩者的假肢、轮椅或特殊的安全带则被否定。另一方面,由于攀岩者以不同的方式在岩壁上移动,又产生了对失能和超能的观点。在非残障攀岩者的标准下,“弱于”非残障者就被归为失能,而那些与非残障攀岩者表现相当或是更好的攀岩者就被视作超能。重要的是,受限于大多数非残障者的表现规范,体现“能力”对于残障攀岩者来说并不是一个可选项。

流行媒体以各种方式强调“不自然的”适应性攀岩辅助工具,就是一个例子。在攀岩凯旋的浪漫化叙述中,假肢被非自然化为适应性攀岩者必须去克服的阻碍。在CNN对“催化剂运动(Catalyst Sports)”的攀岩者与向导科里·拉莫斯(Cory Ramos)的报道中,记者有选择性地强调了拉莫斯“事在人为”的态度(can-do attitude)。这显然犯了在媒体关于适应性攀岩论述中的常见错误,也就是“尽管他有残障,他竟还能够攀岩” (CNN, 2015)。

这种所谓鼓舞人心的叙述不可避免地将假肢非自然化,虚构出了一场拉莫斯与他假肢之间的心理斗争。CNN的记者将拉莫斯介绍为膝下截肢者,而不是适应性攀登者,进一步证明了这一点。记者说,“想象你去爬一个巨大的攀岩墙。现在,再想象在膝下截肢的情况下去做这一切”(CNN, 2015)。看,它假设观众都是健全的身体,要他们在脑海中勾勒出一个截肢者只用三条肢体攀墙的画面。这里,CNN有意地忽略了拉莫斯的假肢,泾渭分明地划分了他的身体与他的假肢。加上对拉莫斯本来就比其他人更难攀岩的暗示,这句开场白把拉莫斯放在失能/超能二分法中“可怜的残障者”那一端(Booher, 2011)。

然而,从拉莫斯的角度出发,则有完全不同的看法。拉莫斯强调他攀岩的旅程关乎“信任(他的)腿”,把他的假肢作为他身体的一部分,而不是外部的阻碍。可在最后,他作为攀岩者的能力被他“战胜残疾”这一“鼓舞人心的胜利”遮蔽了。报道骄傲地暗示,他能学会一些攀岩的办法,还能教给其他孩子怎么做,这不是很好吗?

工程师兼生物物理学家休·赫尔(Hugh Herr)是优异的适应性攀岩者,当他完成多次徒手5.13+难度的攀岩时,非残障攀岩社群的人都为之震惊,这让他被放到失能/超能二元对立的另一端(Rock and Ice, 2020)。和CNN上科里·拉莫斯的故事如出一辙,非残障攀岩者非自然化了赫尔特殊的假肢。但非残障攀岩社群并没有把假肢视作他的失能,而是把它们描绘成不公平的攀岩辅助,是“超能”的来源(Rock and Ice, 2020)。

尽管赫尔现在更多地被视作励志的榜样,但最初他的假肢让他一度陷入被控作弊和不正当优势的舆论风波。赫尔被描绘成拉莫斯的反面,一个作弊者。这表明,在以攀登中与残障相关的话语中,又或者在更广泛的残障话语中,过度简化的失能/超能二分法是如何与励志和作弊的二分法叙述紧密相连的。在关于励志的叙述中,个人成就被强调,而在关于不道德的作弊行为的叙述中,个人几乎被抹去,而提供不公平优势的设备则占据中心位置。然而在这两种情况下,残障攀岩者的身体都被置于争论的焦点,脱离了真正居栖其间的人。他们的身体被非残障者非自然化的凝视所误读与割裂。

结语:协作与适应

对本文所批判的媒体话语稍作重新审视,就会发现“自然”、“克服”还有“超能”/“失能”与“励志”/“作弊”的二元叙事是它们的核心。基本上,这些对残障刻板印象式的呈现都基于这样的理念——就好像他或她需要独自攀登一样,攀岩者的残障归根究底是个人的。深究下来,这种判断根植于西方个人主义的倾向,尽管它的影响深远,这也只是看待自我和身体与这个世界关系的一种方式而已。

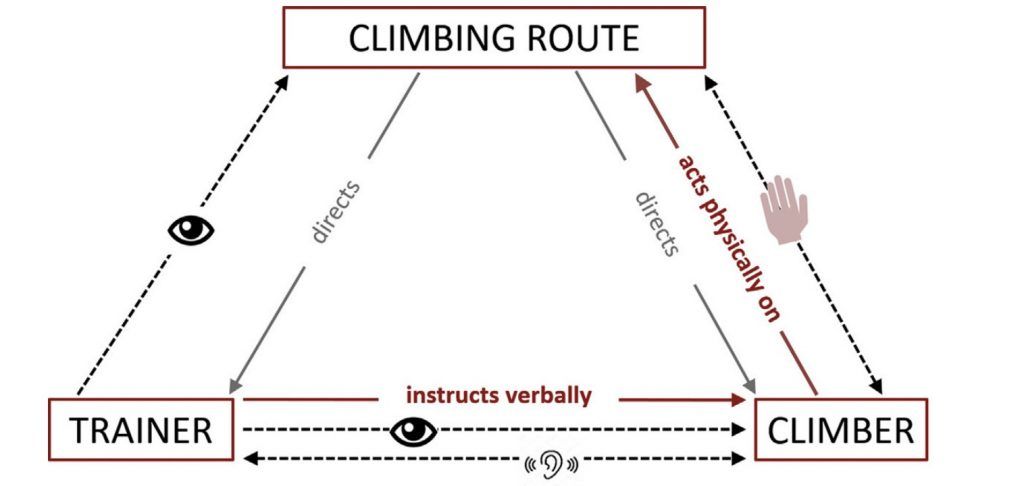

值得一提的是,有视觉障碍的攀岩者和他们的“报路人(caller)”或向导往往形成了一个整体,两个人的身体分别承担五感的不同部分,亲密无间、团结协力。这挑战了攀岩是个人行为的观念,郑重提醒我们所谓能力不止于个体,它是由社会力量构成的(Simone & Galatolo, 2020)。媒体在报道时,攀登中的残障的话语并不强调适应性攀岩的这个协作部分。这反映了它们用行动障碍者来突出个人成就叙事的偏好。尽管超过了本文的论述范围,但是这个在大众残障话语中的现象需要得到进一步的关注和分析。

归根结底,在攀岩运动中,“残疾”话语的主流叙事不仅掩盖了有行动障碍的攀岩者的经历,又或者将有视觉障碍的攀岩者的成就搁置一边,而且错过了这些攀岩者行动背后更深层次的信息——那就是,身体损伤不是可以通过个人努力克服的内在障碍,而是力量和成功的来源;障碍不在个体心里,而是来自社会制造的屏障和难关,是这些关卡在不断排斥身体和心智与主流不同的个人。在这篇短文里提到的所有攀岩者,社会、经济、政治资源对他们的开放程度是他们有能力去攀岩的关键。当我们忽视这些东西时,适应性攀岩的话语也就错过了也许能够通过采取措施,让更多与残障共存的人们踏上充满挑战、享受和无尽冒险征程的重要机会。

相关阅读

“可及的未来,未来的同盟” (上) | 卡福尔“只需一只好耳”:困在致残监禁系统中的在美聋人灾难新闻中的手语翻译

译校者介绍

璟萱,爱丁堡大学社会人类学博士生。

羚迪,在山水自然保护中心工作,保护热爱自然的人。

彬华,全职从事公益第二年,因为疫情和学校罢工在一年制项目里渡过第四年的“在读”应用人类学学生。

子皓,正在为春季野攀做准备的自助爬墙队员。

本文受作者授权翻译发布。

引用资料

1. 不论能力,适应性攀岩团体保证每个人都能够攀岩Adaptive Climbing Group ensures that everyone can climb, regardless of ability. (2019). YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=NECgain6WrY.

2. Catalyst Sports. (2015). CNN适应性攀岩报道CNN Adaptive Climbing Coverage. YouTube. https://www.youtube.com/watch?time_continue=64&v=UT23WSQPh-Y&feature=emb_title.

3. 使能——残障攀岩影片Enabled – A Para-climbing Movie. (2015). YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=tO4JjIrvj88.

4. Garland-Thomson, R. (2016, August 19). 成为残障Becoming Disabled. The New York Times. https://www.nytimes.com/2016/08/21/opinion/sunday/becoming-disabled.html.

5. Hamilton, A. (2014, August 28). 这些残疾攀岩者比你强太多太多These Disabled Rock Climbers Are Way, Way Stronger Than You. Fast Company. https://www.fastcompany.com/3033294/these-handicapped-rock-climbers-are-way-way-stronger-than-you.

6. Kafer, A. (2013). 女权主义,酷儿,瘸子Feminist, Queer, Crip. Bloomington: Indiana University Press.

7. Oliver, H. (2019). 适应性攀岩者真正想对健全攀岩者说的话What Adaptive Climbers Really Want To Say To Able-Bodied Climbers. Outdoor Research. https://www.outdoorresearch.com/blog/what-adaptive-climbers-really-want-to-say-to-able-bodied-climbers.

8. Rock and Ice. (2020, October 20). 适应性攀岩简史A Brief History of Adaptive Climbing. Gym Climber. https://www.gymclimber.com/history-adaptive-climbing/.

9. Simone, M., & Galatolo, R. (2019, November 2). 结对攀岩:引导与被引导的身体运动,与视力损伤的运动员一同室内攀岩Climbing as a pair: Instructions and instructed body movements in indoor climbing with visually impaired athletes. ScienceDirect. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378216619306137?casa_token=Hwhj8CKjt4IAAAAA%3AIS3_3CYhNSmqKwHmitHVuxxYfzVJHCs4LuDmVMRWyGxjVFd56ThdYjmNpjGmV3u9da_IXeQ#fig2.

10. Young, S. (2014, May 13).励志色情片与残障的客体化 Inspiration porn and the objectification of disability. TEDx Talks. https://www.youtube.com/watch?v=SxrS7-I_sMQ.