从争取自由到身陷囹圄:一个女性行动者的看守所记录

每次被提讯,倪明(化名)都要戴着手铐,头罩一个黑色布套穿过走廊,两眼从布套的洞里露出来,用她自己的话说,“像电影里的劫匪”。头套材质很硬,杵在脖子上,她用手扶着往前走,勉强能看清脚下的路。

倪明是一名出生于新疆的“酷儿女权主义者”,2022年刚大学毕业,活跃在女权和性少数行动的领域。同年10月,北京“四通桥抗议事件”发生后,倪明印制了事件相关的海报,张贴在地铁站女厕所隔间,并在墙上用马克笔书写了若干和平抗议的标语。她旋即以“寻衅滋事”的罪名被捕,在看守所被关押了近四个月。

2023年初取保候审之后,倪明建了一个文档,想记述自己的看守所生活,但迟迟难以开始,因为“脑袋和行动都很抗拒”。她觉得这可能一种自我保护机制:“你得强行把无意识压抑的那些情绪和记忆给打开……一听到关键词,瞬间那些(负面的)东西就会猛地涌上来。”

如今,在和朋友的日常交流中,她已经能够自然地将被关押期间的故事当作笑谈。但痛苦的回忆还是不时闪现,正因如此,她觉得:“我觉得需要去真的面对一些东西”。这敦促她去做公共表达,整理并说出那时的经历、感受。

“想要所有人都能够有尊严地活着”

2022年10月13日,“四通桥事件”当天,倪明下班后打开手机,看到很多朋友说自己哭了。她错过了网络上的大部分讨论,从一片“已删除”中勉强拼凑出事件经过,一个人默默地消化这些信息。

当时倪明在一个偏远的城边村做社区服务工作。二十大前后,政府再次强调“动态清零政策可持续而且必须坚持”,防疫带来的社会管控有增无减。倪明在工作单位准备了很久的活动被要求停办,理由是正值“特殊时期”。在她看来,当地外来务工者主要从事服务及建筑行业,在不平等的政策环境和经济冲击下处于格外脆弱的位置,生活和家庭“受过度防疫政策的影响更大”。

但与此同时,比起在校园或者中心城市,因为人们缺乏了解相关信息的资源和渠道,抗议事件在这里几乎不被任何人提起。周围人的境遇与反应,与倪明的认知与感受之间,产生了割裂。

后来几天,倪明得知一些大学开始禁止学生在校内打印纸制品,可能是有同学响应了抗议,校方以此对学生的言行做出限制。这一切让她感到荒谬,“看不到希望”。原本她就因为双相情感障碍长期服药,政治抑郁和情绪问题给她带来了双重困境。她迫切需要“走到真实的物理空间”去和别人“对话”——“如果没有一个具体的行动,我的生活就过不下去了。”

10月下旬,“一个寒风凛冽的秋日”,倪明受天气影响,心情格外低沉。就在当天,她下定了决心,将海报贴在临近城边村的地铁站。在海报和旁边的墙上,她写下了标语:“我们看见了”,“和平抗议,不再沉默”,“不要谎言要尊严,不要核酸要吃饭,不要封控要自由”……

她没想过自己的行动能产生多大反响,“说不定下一个进隔间的人就直接把它揭掉或者报警了”。虽然也有“被发现了会有后果”的心理准备,只是“有人看到,并且对此产生共鸣”,这个可能性对她而言更加重要。

第二天无事发生,于是倪明又印了新的海报放在家里。半夜,她被一阵响动吵醒,开门看见“乌泱泱的黑色”:十几个警察站在门外,她的室友正在试图阻拦。警察借口疫情流调冲进倪明的卧室,看见传单,说:“不用找了,就是她。”

后来她才知道,警察根据公厕外的监控调查了一天一夜,挨个排查事发时间段进出的人,最后锁定在她身上。

倪明的房间被搜查了一遍。警察拿着她在境外网站购物的票据反复盘问,“觉得肯定是有境外势力给我打钱”。其中一名警察看见房间里的书和宣传册,问她是不是女权主义者。倪明下意识回答“是”,之后有点后悔,“我不知道他定义的女权主义者是什么”。

可能因为她是年轻女性,警察的态度比较客气。但她不能在家里自由活动,上厕所必须开着门,由一名女警在门外看守,这使她第一次意识到“权利被剥夺”——此后直到被羁押,再到取保候审,她都再没有机会拥有私人空间。

凌晨,倪明被带到派出所,坐在审讯室的铁椅子上,不同部门的警察轮番讯问,要求她交代贴标语的目的。

刚开始她“完全按照自己的话语方式”和警察对话。对方问她,作为一个受过高等教育的人,为什么“不去工作,去做这些事情”,倪明回答,因为“想要所有人都能够有尊严地活着”。她意识到,可能因为是默认的共识,自己和朋友之间都几乎从未有过这样的交流,当下警察抛出来的问题反而促使她思考自己行动的“深层动机”。

她尽可能真诚地讲述成长经历对自己的影响,从她在新疆“七五事件”后感受到的网络和言论控制,到作为少数民族、女性和性少数的边缘体验。警察却好像听不懂,认为她在故意用复杂的语言“迷惑他们”。倪明觉得警察已经准备好了一套叙事,只是想从她身上得到更多细节来佐证:他们关心的是她如何获取VPN和境外信息,是不是“有组织有预谋”“意图分裂国家”。

审讯持续了24小时,中途倪明累到直接坐在椅子上睡着了,警察让她“再坚持一下”。得知要被转移到看守所,她“心下一沉”,因为确实没想到,只是“贴些海报、写些标语”,后果会那么严重。但警察告诉她去了就可以休息,以至于她甚至有点迫不及待,“后来我知道被他们骗了”。

去看守所那天,她原本计划去精神科复诊。眼看到了医生的下班时间,审讯还没结束,警察为了安抚她,声称他们能“把医生叫过来”。而等她终于被带到医院,走完规定的防疫流程,预约的医生早已离开了。

坐在候诊处,倪明的眼泪随着被压抑的情绪一起涌出来,这是她被捕后初次崩溃。她对警察的最后一丝信任消失了:“他们自以为很有特权,根本不顾其它的规则。”

失去自由

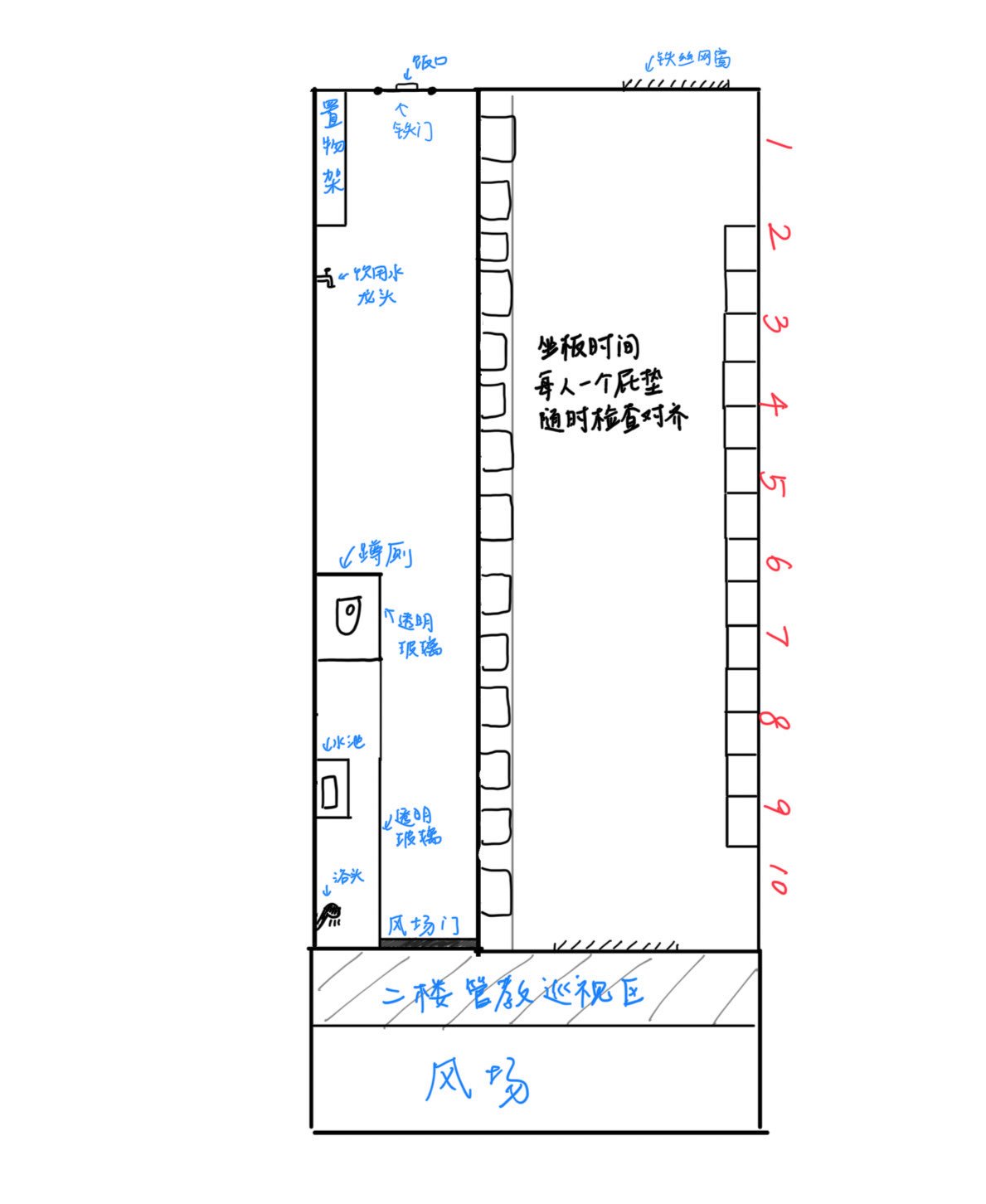

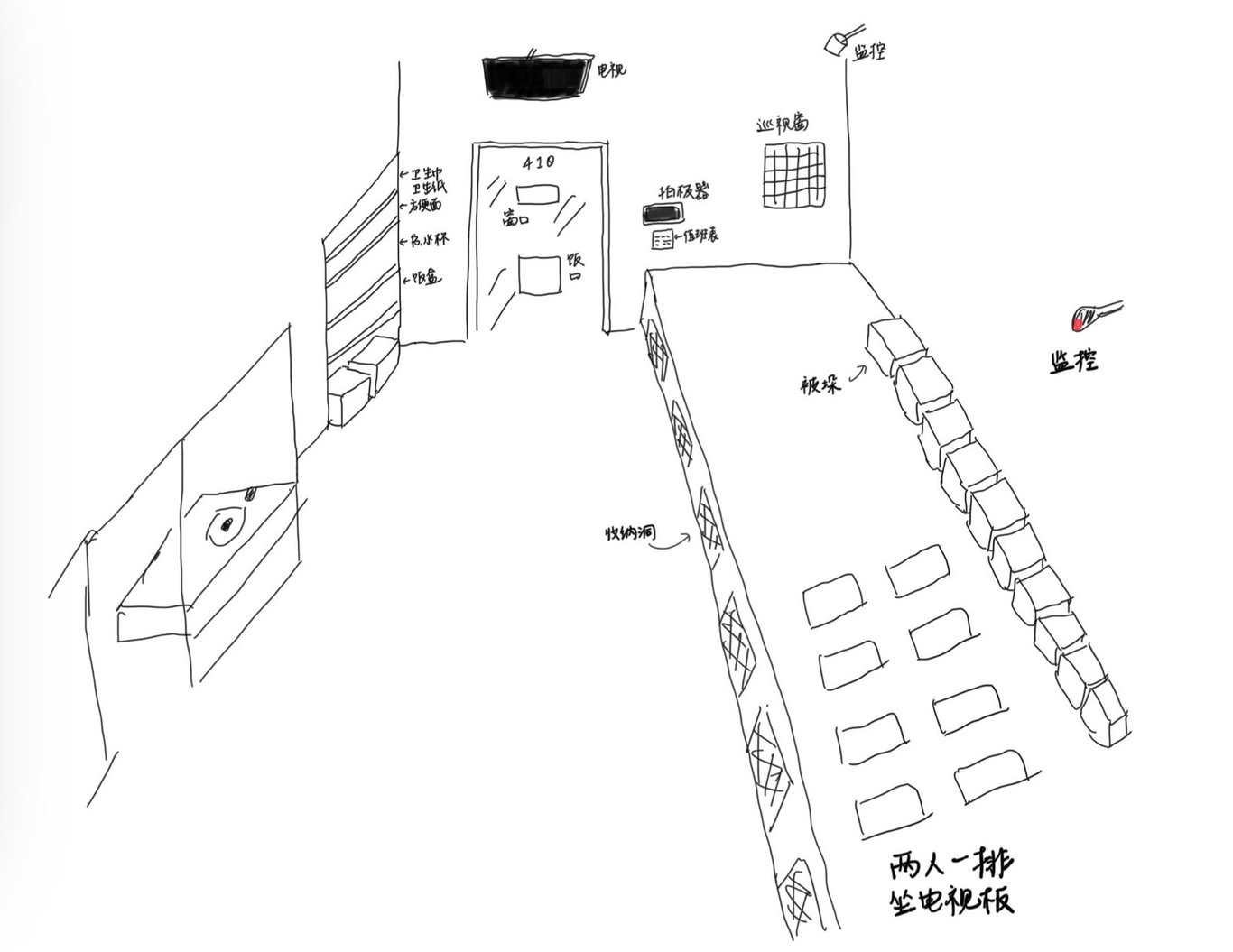

倪明所在的监室约三十平米,关押了14个人。一块比床略高的铺板占据整个监室三分之二,剩下的空间最多可以容纳一个人来回走动。她一天大部分时间都在指定铺位上度过,坐卧的空间“就是那一个点”,吃饭也是蹲在铺板上。

初到看守所的倪明是个“刺头”,第一天就和“头板(注:负责管理监室其他人的在押人员)”发生了争执,理由是她想坐在地上吃饭:“我看了监规,没有一个说吃饭不能坐着。”头板说不行,告诉她就算是“六七十岁的老太太”,身体不好,也一样得蹲着吃。争吵声引起了不知在哪里的监室管教的注意,声音从喇叭里传来,提醒倪明注意纪律,“看守所不是所有的规定都写出来的”。倪明蹲下来,哭着把饭吃完了。

在押人员的一天严格遵守时间秩序,为了竞争“文明监室”,每个监室还有自己的一套制度。早晨不到6点半,值班人员就会挨个把所有人叫醒,大家躺在铺板上“蠕动着”穿衣服、叠被子,等管教一打铃就马上收拾好铺盖起床,排队进卫生间洗漱。

倪明每天早上需要服药,但发药的时间不固定,她需要随时准备着。有时正刷着牙,医生来了,她就要马上吐掉嘴里的牙膏过去领药。吃药也有一套严格的流程:一只手拿水杯,一只手接过药放进嘴里,咽下去后张嘴给管教检查,同时伸手证明没有把药藏起来,最后左转走回自己的位置。她不止一次因为没伸手或转错方向被责备。

吃完早饭,不同监室背诵监规的声音此起彼伏,有时背诵材料会换成《弟子规》或《朱子治家格言》。倪明说:“反正我都没背。”期间管教会安排一个人去给监室所有人接水——包括饮用水和生活用水在内,她们一天只有两次接水的时间。

上午每个人按规定待在自己的铺位上“坐板”,大家一般会趁这时排队上厕所。倪明进看守所的时间最晚,按“辈分”排在最后:“看守所生活对我的膀胱是极大的挑战。”

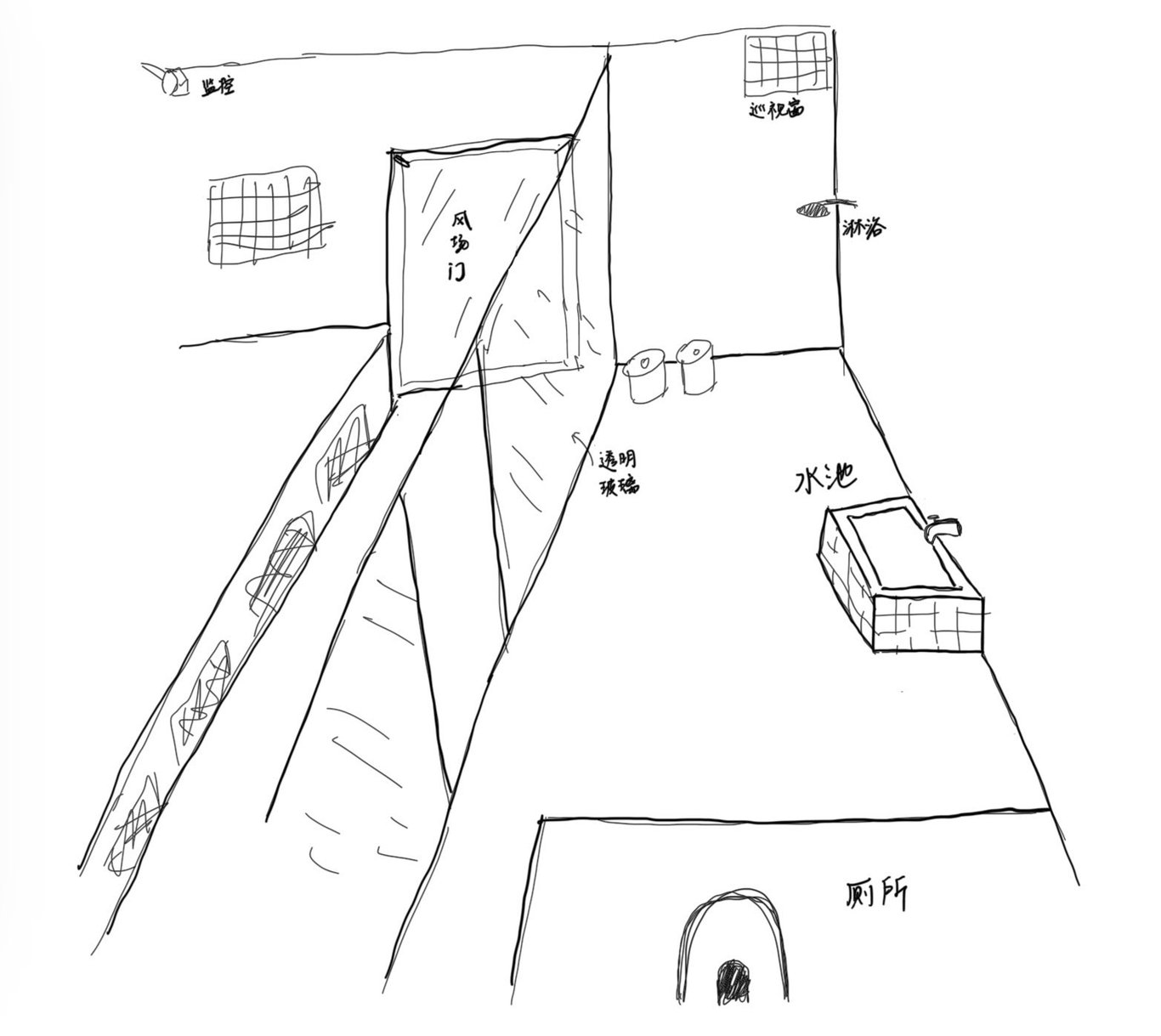

9点,电视上开始播放监规,教育她们“早点认罪认罚”。10点前后是放风时间,时长十几到二十分钟不等,“看管教心情”。大家懒懒散散地做一套广播体操,随后监室的铁门打开,她们出去“走圈”,管教在二楼来回巡视。

在押人员被允许一周洗一次澡,洗两次头,每次7到11分钟不等,有人在旁边倒计时,“7分,6分,5分,30秒,20秒……”每天晚上6点40分,她们坐在铺板上等待7点的新闻联播,所有人必须全程看完。10点前大家再次排队上厕所,结束一天。

按照正规程序,刑事拘留的最长期限是37天,之后检察院决定是否批捕。但倪明进看守所当天就收到“停止计算羁押期限”的通知书,理由是她有双相病史,司法部门要对她进行精神病鉴定。而医生因为健康码弹窗进不了看守所,导致她的羁押时间被无限拖延。

此外,看守所还对倪明进行了内部会诊,主要目的是判断她“是不是有自杀倾向”,“会不会威胁到别人的安全”。倪明告诉医生,自己“病情非常稳定,一直按时用药”,但此后她还是作为“重大风险人员”被实施针对性管控:

她要身穿红色识别服,除了管教外,还有四个同监室在押人员轮流看管她,随时随地必须有一个人在她一米以内。只要“没看住”她,这些人就会挨骂,甚至整个监室都可能受罚,因此赶上忙碌的时候,每个人脾气都不太好。倪明去厕所要打报告,休息时段也不能大幅度活动身体。有一次,她想把手撑在墙壁上压一下背,就被头板制止了,“可能是因为我背对着监控”。

她觉得自己被禁锢在扭曲的制度里,渴望着一些“难以企及的东西”:“我不能去责怪我身边的这些人,因为他们也很委屈。但我找不到一个协商的空间。”一开始她每天起床后会对自己说,“荒谬的一天又要开始了”,而很快,她就只是“机械化地”度过每一天。

11月中旬,倪明接受了第二次会诊。医生远程出现在电视屏幕里,她则被锁在铁椅子上,戴着手铐。她形容自己讲述时“声泪俱下”。医生问她回想起当初的行为有什么感受,倪明说,她曾在标语中写下“自由”,希望不被强制隔离、不受言论管制,“我现在坐在这里,你让我去思考自由这件事情,我觉得太讽刺了”。

监室里的性教育

偶尔倪明会收到朋友寄来的信,这是她“补充能量”的机会,尽管这些信件经过审查后才能到她手上,她看完后还要立刻当着管教的面撕碎,扔进垃圾桶。有时她读着读着就哭了,被管教粗暴地制止。从管教室回监室的路上,她不断回忆信件的内容,躺在板上午休的时候也在心里重复,想要延长字句带来的幸福感。“总体上来说,这些时刻还是非常匮乏的。”

11月底,倪明所在的城市爆发大规模疫情,政府称当地正面临“新冠疫情以来最复杂最严峻防疫形势”,看守所随即进入严格封控状态,几乎断绝了一切与外界的往来。当时倪明有一种“深刻的孤独感和绝望感”:“如果世界末日要来了,我要和这群人待在一起,那我不如去死。”

25岁的倪明在整个监室年纪最小,管其他人叫“姐姐”和“阿姨”。除她之外大部分人都是经济犯,“每个人都觉得自己很冤枉”。倪明说:“我是监室唯一一个真的觉得自己做了什么才会进看守所的人”。因为疫情,许多人的案子没有进展,监室中弥漫着怨气,大家“一直骂公检法”,对彼此的态度也非常粗暴。

倪明和其他人没什么共同话题,周六日大家凑在一起打牌,她通常就一个人待着看书或看电视。她在外面开朗活跃,有很多朋友,在这里号友对她的评价却是“不太爱说话”。倪明也意识到,缺乏交流让她的生活空间进一步变得逼仄,但她对这些号友“没有那么多的好奇心”,也觉得难以相互理解。

这种情形一直持续到元旦,头板要求每人在联欢晚会上出一个节目。倪明不愿意唱歌跳舞,“面对着一屋子女的”,她决定表演女权话剧《阴道之道》中的一幕《在妇产科》,内容是一位妇产科医生讲述老中青三代女性经历的堕胎、妇科疾病和性羞耻。

她把台词在脑海里复习了好几遍。表演完后,姐姐们表现出超乎她预料的兴趣,夸她“多才多艺”,表示对其中一些讲述有共鸣,有些内容以后“想要去传达给她们的小孩”。倪明很开心,此前她从未在这里谈论过自己“真正关心的事情”,这是第一次展露自己日常生活中真实的一面。她意识到自己还有发声的能力:“我并没有被完全地打倒。”

2023年1月12日,冬天第一场雪降临,一个外出开庭的姐姐带回了这个消息。看守所里几乎看不到天空,大家也少有机会看天气预报,却对外面的天气变化极为关心。在充满不确定性的等待里,她们依靠节气和“数九”来计量“日子的刻度”。

随着“乙类乙管”政策的实施,疫情政策转向,倪明在看守所里的时间也重新开始流动。2月初,她“盼星星盼月亮”,终于收到了精神鉴定报告和“重新计算羁押期限”通知,这意味着她至少能对未来有所预期,并且有机会被取保候审。

不过这时倪明已经“习惯于抹杀过于乐观的念头”,告诉自己“专注当下的看守所生活”,在里面“施展拳脚”多做点事情。

2月8日,取保的消息比想象中更迅速地传来,她还是照常和其他人一起排队洗漱、洗衣服、看新闻联播,总觉得“不到最后一秒事情都没有成真”。

监室的姐姐和阿姨表现得比她更高兴,为她唱《祝你平安》和《明天会更好》,每人说了几句祝福的话。有人要她的饭盒和拖鞋,想讨个彩头,有人托她给外面的亲友带话。

倪明有一个很“奢侈”的小荷包,是一位阿姨用牙刷毛做针,拆了棉衣上的线、床单布和口罩松紧带,利用各种违禁物和“无与伦比的创造力”所缝制的。但这个她刚收到没几天、非常珍惜的小礼物,因为离开的时候不能带任何东西,也不得随着她的回忆一起留在了监室里。

晚上8点左右,倪明被管教带离监室,身后有人对她喊“向前走,别回头”,但她还是回过头挥了挥手。意识到不用带手铐,她还有点不习惯。走出监室,她下意识像往常被提讯一样蹲下,又马上反应过来,站直了身体。

随后,“跟电视剧一样”,她站在看守所大门口,看着门被缓缓推开。

在春天到来之际和朋友相会

当晚,倪明在派出所见到了担保她的朋友,两人“痛哭流涕”地抱在了一起。朋友看着着她说:“你怎么这么瘦。”

第二天早晨,因为在看守所留下的习惯,倪明醒得很早。她出门走上街道,雪落在身上,带来一种踏实的重量。她心想,自己现在真的“在看守所外面”了。

她仿佛被“空降”到这个已经开放的城市,一切天翻地覆。一天她在出租车上看到“上个时期遗留下来的”健康码,瞬间有些恍惚。她这时才真切地感受到外界的变化:有些“真真实实存在过”的事物无声无息地被抹去了。

很快她就习惯了不用戴口罩、不用扫码登记身份信息的生活。但身体的记忆没有那么容易消除:因为闭经和失眠,她服用了一段时间的药物;有时在床上翻个身,看守所里的回忆就突然闪现,好像自己还身处铺板上那个狭小的空间里。

取保后的第一个月,她一直在辗转搬家。刚开始她住在朋友家里,两个便衣24小时守在门口,她一出门他们就跟在后面,“毫不掩饰自己在跟踪”。后来她搬到一间短租房,辖区派出所的警察每隔几天就上门登记信息。第三次搬家,警察直接找到房东要求终止合约,她从警察那里得知,“整个区都不会接收我的材料”。倪明内心并非毫无准备,但反复的协商和争执让她感到头痛:“你会发现他们是真的不可理喻。”

一开始,她在社交软件上收到朋友们慰问的信息,出于风险考虑不敢回复。另一方面,“从四通桥抗议一直到白纸(运动)中间,我不知道发生了多少事情,可能大多数都是无声无息的。”她渐渐获知一些朋友也曾身陷囹圄,有的甚至尚未被释放。

对此她有一种难解的愧疚,“我自己已经安全了,但是还有很多人正在遭遇着不幸”。

渐渐地,她意识到,无论是自己还是其他被捕者,即使得到了声援,“那些叙事”也是由朋友或媒体来完成,大家始终都无法自己发声。因此她决定停止自我审查,“用自己的语言告诉大家到底发生了什么”。

2月下旬,26岁生日当天,倪明发了出来后的第一条朋友圈:“十月那个凌晨我没能来得及道别,走进了一个荒谬又封闭的空间,一百多期新闻联播成为了感知和捕捉真实世界的镜像。在春天到来之际,我终于有机会读到朋友们的来信……”配图有一张她以前组织社区活动的照片:阳光很好,她站在草坪上。朋友们在下面留下一排排流泪和拥抱的表情。有人对她说:“生日快乐,自由万岁。”

此后的一年,倪明过着按月被传唤做笔录、“签字画押”的日子。

她始终被“来源于公权力”的焦虑感环绕,有时走在路上,碰见“穿着一身黑、戴帽子、戴口罩”的男性,就会下意识怀疑自己被跟踪了,收到陌生号码来电也会有一瞬间的心慌。但她也在努力休养生息,调节自己的情绪:社交平台上,她介绍自己是“自由职业者”,工作领域是“给朋友们染头发,还有给朋友们的猫按摩”;每次去警局,她都要向警察“展现一个新的发色”。

到了11月底,白纸运动一周年,她看到人群曾经聚集的街道“像被红色和蓝色的霓虹灯点缀了一样”,其实是警车的灯光日夜不休地闪烁。她猜想,如果是“钓鱼大爷或者晨跑的普通市民”,对这一幕大概能视而不见,甚至觉得更有安全感,而她只能感受到愤怒和恐惧,仅仅是路过都会心率升高。

2024年4月,结束取保候审的倪明做了一个决定:离开。她申请了海外读书的项目,并为自己买了一张出国的机票。尽管未来充满不确定性,但当下她最清晰的想法就是先结束自己面临的脆弱状态。

尽管四通桥和白纸抗议都被描述为对政策的改变有着至关重要的影响,但对于当初贴海报的行动,倪明的感受是“具体到个人的身上,大家都还是会觉得自己真的没做什么”。回看这一切,“我们所受到的惩罚、承担的后果,以及身上所背负的责任,和最初的举动是不成比例的”。

所以,即使知道自己后来会遭遇什么,她还是会做出同样的选择,只不过目标不再是“制造一点点私密空间里的回响”,而是以一种更公开化、在她看来更有意义的方式:“我会做得更盛大一点。”

作者:闾声笙

编辑:合子

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!