林奕含的冷月詩魂

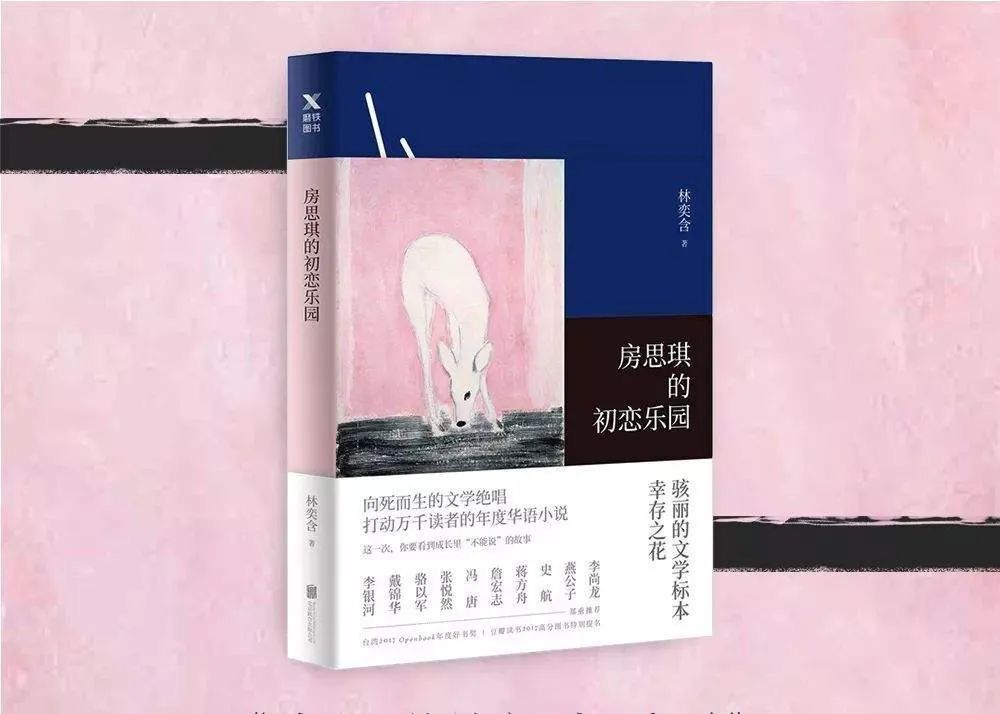

一度成為社會新聞的林奕含自殺案,沸沸揚揚。那部淒美的小說《房思琪的初戀樂園》,仿佛一顆遺珠似的,靜靜地躺在火災過後的灰燼里。人去園空,即便是大觀園,沒有了林妹妹也同樣的空空蕩蕩。世人的閱讀因此變得十分靜寂,有如考古般的,品味著遙遠的鑿刻。

其實是個一不小心掉入濁世的林妹妹很不幸地遭遇薛蟠的故事。此時此刻的薛蟠,披著一張國中教師的人皮。那張人皮可以讓人聯想到台北諸如忠孝路仁愛路信義路之類的路名,也有點像馬英九競選時的笑容可掬,或者類似台大軒昂的校門,抑或台北市立第一女子高級中學堂堂正正的教學樓。全都是不可褻瀆的。這在小說里,是結尾處的觥籌交錯,團團圓圓一桌子的道貌岸然。當然也是不可冒犯的。似乎任何一個城市任何一處居地都需要這樣的門面。幾千年的儒家傳統努力維持著的是這樣的門面,台灣的上層社會知識階級維護著的也是這樣的門面。門面是不容侵犯的。一個十三歲的小女生遭到教師的性侵,整個台灣社會首先不是追究教師的犯罪,而是懷疑受害者鄙夷受害者。即便通過了同婚法案,台灣政府也沒有為撕破這張門面有所立法。這就好比老蔣把一座山命名為陽明山,只是表達一下向往罷了。享有民主自由的台灣,在倫理道德上是凝滯的。兩蔣威權時代沒能解決的文明癥結,民主時代也不甚了了。凝重的倫理道德,在《紅樓夢》人物里,由賈政、賈赦、王夫人以及薛姨媽之類呈現。在當今的台灣社會里,則由高等學府、頂尖國中、升學考試、等級攀比、世態炎涼之類紛紛攘攘地構築而成。在這樣的無形庇蔭之下,才有了薛蟠式的國中教師之於未成年女學生的肆無忌憚。整個故事,用林奕含自己的話來說,就是有一個老師在誘奸強暴性虐待女學生。如此這般的刑事犯罪要是发生在美國,犯案者早就被繩之於法了。因為在美國社會里,絕不容忍教師性侵女學生。不要說這樣的性犯罪,哪怕是師生戀,在美國校園里都是不允許的。女生在美國所受到的保護,是台灣社會難以比擬的。換句話說,林奕含要是生活在美國,不會被社會逼到自殺的絕望境地。

《房思琪的初戀樂園》當然不是罪案故事,但也不是渡邊淳一《失樂園》那樣的出軌戀愛,而是淒惻唯美的情境敘事。作者告稱那是屈辱的書寫不優雅的書寫,是知其不可為而為之的書寫。小說里的受害者房思琪最後发瘋被關進精神病院,小說作者則自己最後上吊自殺,竟然應了《紅樓夢》里林妹妹的讖語:“玉帶林中掛”。《紅樓夢》續作者高鶚沒按照曹雪芹原意寫出的林黛玉結局,讓林奕含給補足了。倘若說,房思琪被逼瘋跟台灣社會的倫理道德有關,那麽林奕含的自殺還有台灣的文化氣氛作祟。

林奕含在受訪自己的文學閱讀時,提到了在台灣被朱家胡粉以及一眾留美教授老少文青吹捧得不成樣子的胡蘭成、張愛玲,卻沒有提及《紅樓夢》,也沒有提及喬伊斯或者普魯斯特,甚至都沒提及《源氏物語》或者芥川龍之介、三島由紀夫。在提及日本文學時,竟然只說了最不入流的大江健三郎!一如在談到美國文學時,她會一再糾纏於菲茲傑拉德的《夜未央》比《大人物蓋茲比》更出色,而完全不知道福克納似的。這孩子為什麽會如此這般的忽略一流的經典,而被二、三流的文學作品弄得團團轉?

將近二、三十年以來,台灣文壇被一股莫名其妙的胡蘭成熱弄得既矯情又浮躁,不少文學青年把張愛玲當作小說寫作的祖師奶奶。撇開胡蘭成在思想文化上如何的野狐禪不說,其文字根底不曾超過金庸武俠小說。張愛玲的小說僅止於纖細,格局逼仄,一出上海便無從寫起。那個年代的上海既是張愛玲的天堂,同時也造就了張愛玲在精神上的劃地為牢。自稱張迷的林奕含說她寫小說寫得很累,應該跟她受了太多的張愛玲影響有關,為張愛玲小說所羈絆。張愛玲小說擅長小情調,不動聲色地炫耀世事洞明。如此品性寫白玫瑰紅玫瑰或者傾城之戀是可以的,但以這種格調寫一個油膩男人強暴性虐豆蔻少女是絕對不合拍的,此乃林奕含在寫作過程中感到疲憊的由來。林奕含顯然需要更加有力的筆觸。那種筆觸在俄羅斯文學首推陀思妥也夫斯基,在日本當數三島由紀夫。但陀氏筆觸太曠野呼告,有如西伯利亞的風雪,根本不是林奕含的工筆畫可以承受的。比較接近的應該是三島的《春雪》之類。林奕含的自尊和高貴,不下於三島,其自殺的決絕也不遜於三島。奇怪的只是,林奕含在談及自己的文學閱讀時,竟然只說大江,完全茫然於三島。是沒有讀過麽?

林奕含文筆之玲瓏剔透,遠在張愛玲之上,其不世出的才具酷肖《紅樓夢》里的林黛玉。可能正是這般晶瑩,故而一眼看破胡蘭成的白相人品性。《房思琪的初戀樂園》里的那個李國華,據林奕含在采訪中透露說,其實就是胡蘭成的縮水縮水再縮水的原型,或者說贗品。林奕含不無迷茫地形容這類男人:思想體系很畸形,同時又很精美。說胡蘭成、李國華之流畸形,是慧眼獨具;稱道其精美,則是受了狂捧胡蘭成的那幫子台灣文人的誤導。民國的上海灘,精美的文人大有人在。比如徐志摩,比如邵洵美。相比之下,胡蘭成只是從浙江農村到上海混跡的文化票友而已,當年的著名記者金雄白都要比胡蘭成高雅。男人是否精美在於如何對待女人。胡蘭成與張愛玲的故事,是始亂終棄套路,君子有所不為。徐志摩、邵洵美對自己的女人呵護有加;胡蘭成無論是對張愛玲、對護士小周、乃至對女強人佘愛珍,都以花言巧語讓對方誤以為有真愛。事實上,胡蘭成精於如何利用女人之道,並且按照不同的對象耍不同的手段作不同的利用。他敢強暴小周,因為彼此地位懸殊,對方無法反抗。他碰到佘愛珍就換了一副面孔,裝得楚楚可憐。胡蘭成的本事在於擅長覺察各個女人的不同脾性,以便采用不同的勾引策略,讓不同的女人共同感受到他如何紳士如何有情有義。胡蘭成得意洋洋地把他在女人身上的諸多成功寫入書中,字里行間充滿對女人的各種品鑒,讓天真的女性讀者誤以為這是一個多情男人對女人的各種理解。讀胡蘭成的文字庶幾可以讀出一個賈寶玉來,那麽懂女人哦。但一對照胡蘭成的為人,全然薛蟠一個,甚至不如。薛蟠崇拜的是俠士,胡蘭成崇拜權力。世人只消讀過胡蘭成寫給毛澤東或鄧小平的信,就應該知道這廝在權力跟前是如何的諂媚。這種信,不要說張愛玲,即便佘愛珍,也絕對寫不出來,當然也不會寫的。

張愛玲碰上這樣的男人,自認倒黴而己。但房思琪碰到李國華,那是小羊羔遭遇大灰狼。披著國中教師人皮之狼,不啻一只,而是一群。這幫渣男竟然還互相交流互相攀比。這要是放在民國的上海灘,女生家長就沒準就把這些人渣都交付杜先生處理了。但台北是個充滿了忠孝東路仁愛西路的城市,幾千年的師道尊嚴讓教師飽受尊敬,不容懷疑。可見房思琪之痛,更可見工筆刻畫房思琪的林奕含之痛。這並非一掬同情之淚那樣的痛楚,而就是作者自己的切膚之痛。正是如此痛楚,才會讓林奕含說出:相比奧斯威辛集中營,人類歷史上最大規模的屠殺是房思琪式的強暴。也正是如此痛楚,才會讓林奕含淚盈盈地道出:這個故事折磨和摧毀了我的一生。

寫到這里,我突然想說,通過同性婚姻法的台灣政府怎麽就沒有聽到林奕含的泣訴呢?

林奕含有些茫然地感嘆,那個施虐者對施虐對象也是有愛的,但他愛的是語境,愛的是他自己的演講,愛的是這個畫面,愛的是這個場景。這讓我聯想起在一些小說電影里曾經涉及過的某些細節:集中營里的納粹軍官有時也會對猶太女囚溫情脈脈。那只不過是納粹軍官的自我欣賞,一如渣男李國華像胡蘭成那樣說出自以為很漂亮的警句以自我把玩:我在愛情里,是懷才不遇。玩弄小女生玩弄到這個份上,真是流氓到了奇葩的程度。荒淫的皇帝也不過“獨立寒秋”而已。

將淫欲與審美混雜一團,是讓林奕含最感到困惑的,以致會讓她懷疑起了藝術會不會從來就是巧言令色。尤其是當她得知文學諾獎獲得者奈波爾虐打妻子,得知微詞奈波爾的薩義德被人揭示是個里外不一的小人。林奕含因此無法相信語言文字的表演與作者本身的為人可以一致。她得出結論說:真正的文人最後回歸成食色性也。基於如此絕望,她讓小說里的怡婷恍然覺得:不是學文的人、而是文學,辜負了她們。

林奕含的這種感受更為準確的表達應該是,不是作為文學青年的女學生、而是台灣文閥經由造神胡蘭成、張愛玲制作的文壇勢力乃至文化氛圍,辜負了她們對文學的熱愛和對人生的憧憬。正如大陸文青通常會被魯迅所毒害,台灣文青時常會被文閥誤導成胡粉張迷。大陸文青缺的是維生素,台灣文青缺的是鈣。

林奕含說她在精神狀態不好時、不是書而是藥物支持了她。這與其說是對藥物的依賴不如說是對台灣文壇造就的文學理想的絕望。台灣文壇是個缺鈣的文壇,競相各種发嗲,搶占資源且等級森嚴。台灣民間拜關公,台灣文壇拜的是張愛玲。林奕含對文學的絕望其實是對張愛玲偶像的下意識告別。台灣曾有過文學上的大家閨秀,比如蘇雪林。但林奕含無緣。林奕含的文學閱讀完全浸淫在台灣文壇播撒的張愛玲迷霧之中。

倘若林奕含能研讀一下《紅樓夢》,不說世事洞明,至少也能人情練達。試想,在賈母老祖宗面前,張愛玲那點洞明算得了什麽?相比賈寶玉的懵懂,胡蘭成的油滑是何其醜陋!明明是個薛蟠那樣的渣男坯子,偏偏跟女人玩弄賈雨村式的官場把戲。倘若她能夠讀一下《源氏物語》哪怕是林文月翻譯的也行,至少會知道什麽叫做情種男人。光源氏的光芒太過強烈,寶哥哥的體貼卻是任何老於世故的渣男學不來的。本來以為台灣流氓僅止於李敖或者柯文哲,讀了林奕含小說方知,原來國中教師里也有不少。難怪台北要用忠孝路仁愛路裝點道德門面,原來把紳士面具翻開來竟比榮寧兩府還要骯臟。可憐的林奕含,沒有借助《紅樓夢》了悟個中奧義,故而被胡蘭成式的男人所淩辱,被張愛玲式的纖細所桎梏。雖然不太喜歡三島,但本筆真的好希望林奕含生前能夠從三島小說里有所心得,把文壇打造的各種文學面具連同整個虛偽骯臟的濁世扔到腳後跟去。

還有《追憶似水年華》,也能讓林奕含產生一種審美抵抗力,不再被胡蘭成或者張愛玲所困擾。更不用說喬伊斯那部傲人小說《尤里西斯》里的睥睨濁世了,即便是《死者》里的竊笑不已,也成。這些經典都足以讓林奕含從台灣文壇制作的陰霾里走出來,站在陽光下盡情展示其內心深處與生俱來的純真和高貴。

在台灣社會的道德倫理和台灣文壇的權威勢力雙重壓抑之下的林奕含,孤苦無告。真可說是寒塘渡鶴影,結果冷月葬詩魂。那樣的寒冷不是西伯利亞式的,而是淒風苦雨般的;有點像蘇芮唱的“沈寂的大地在靜靜的夜晚默默地哭泣”,“一樣的冬天一樣的下著冰冷的雨”。本以為,在《紅樓夢》問世後的世界里,林黛玉降生在血雨腥風的中國,是不堪設想的。殊不知,林黛玉墜落在台灣社會,也同樣悲慘。要是有幸於西方世界呢?沒準又多了一個弗吉尼亞·伍爾芙。這或許就是曠世才女的宿命吧。那麽晶瑩的文字,有如彗星一般,在夜空中稍縱即逝了。

二0二0年二月十五日寫於美東新州西閑園

Like my work? Don't forget to support and clap, let me know that you are with me on the road of creation. Keep this enthusiasm together!