瘟疫年纪事 | 疫情之后,我们并没有什么“所知道的生活”可以回去(下)

要么失去书写的自由,要么失去书写的生命

有很长一段时间,我失去了写作的动力。

首先是因为,我发现我的文字有了无法抵达的地方,我不再有所向披靡的勇气,剖开自己写任何我想表达的东西。这颇为打击我,因为我一度非常自信,相信无论有什么样的遭遇,至少我还能把它写成一个好故事——这意味着不能被撼动的主权,以及无所不能的疗愈。可是,当我辗转在更为复杂的现实里,便有了更多的顾虑和脆弱性,对外我开始在意文字对他人的影响,对内我也看到了自己无法面对的局限,时常像在凝望深渊。

其次,我终于明白,只要我还是中文的使用者,就逃离不出这个极权的影响。

我是一个爱好写字的人,这是我最得心应手的自我表达方式,它和我的“存在”相等同。能在丧家之犬的身份中寻得一份安宁,也是因为我相信为了能够自由地书写,哪怕承受孤独和流离失所也是值得的。

但久而久之我便感到,语言和它的土壤是不可分离的。失去了生长的语境,语言就失去了根源和源源不断的养分。这不是坚持阅读中文、混迹社交媒体就可以解决的,而是当你脱离了“人”所组成的社群和社会,失去了生活中鲜活细节的激发和各种觉察,文字就难有原创性可言,容易落入窠臼,或是慢慢枯萎,不再触动人心。

我很喜欢看国内的朋友写一些亲身经历和见闻,那种在地书写的活力和感染力,是技巧无法替代的。脱离了现实的土壤,我也只能依靠媒体上大量的文本,对中国做抽象的解读,我发现以这种“抽离”的视角写舆论和媒体观察是比较舒服的,但是要回到最初写小说时所需要的“沉浸”状态,怕是很难到位了,可终究这才是我的志趣所在。

所以我悲观地意识到,要么失去书写的自由,要么失去书写的生命,这竟然也是一个无路可出的选择。极权令你付出的代价,从未打过折扣。去国远远不是身体的物理重置,而是记忆和语言的异化,后者才堪称“苦不堪言”,也是这场流亡的本质。

但是,痛苦之中又有一丝庆幸,庆幸自己感受到了,也承受了这份痛苦。当那片土地已经被谎言和沉默所控制,我至少带着一份私人的记忆和语言逃离了出去,并且用自己的身心作为中文生长的地方,就像宇宙飞船上的一个小小的盆栽,它被连根拔起后种在了盆里,也许永远没有长大的空间,但我会努力让它活下去。

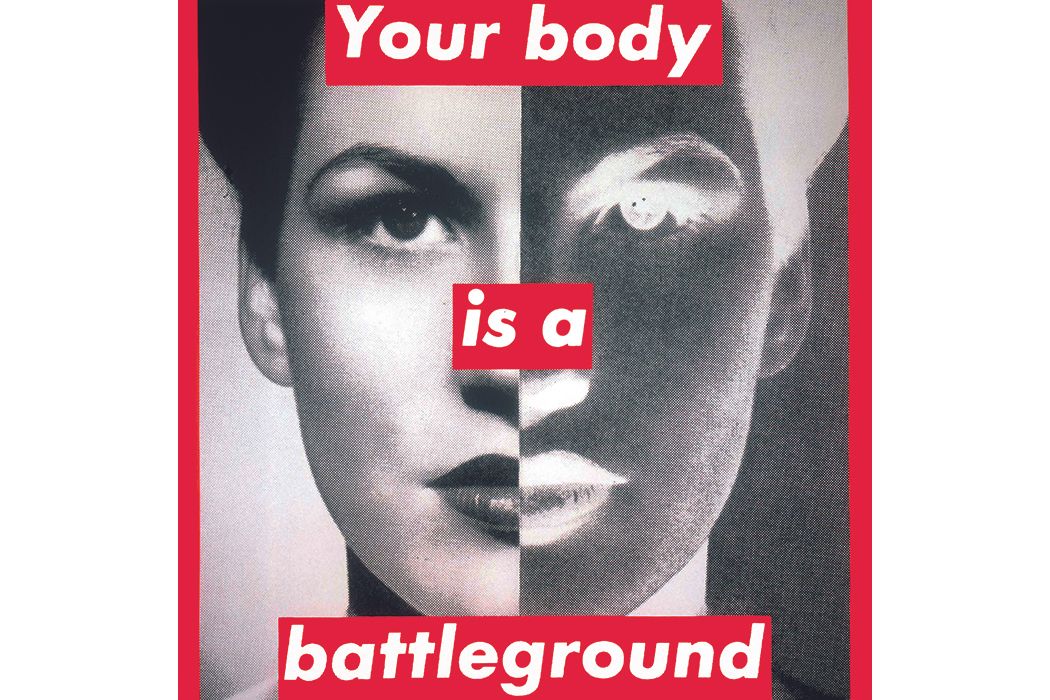

今后,女权将如何前行?

从3月底开始几乎延烧了整个4月的肖美丽事件,可能是女权五姐妹事件后女权行动派、乃至中国女权社群遭遇的一次最大的打击。如果说女权五姐妹事件终结了行动派们的街头活动空间,那么肖美丽事件后,她们连在线上的发声的渠道也被封禁了,行动者们长期摸索出来的社交媒体运动经验,将又一次面临失效。

在这次事件中,肖美丽因劝阻和曝光火锅店的吸烟男而引发公众共鸣,冲上了微博热搜,之后她作为女权行动者的履历被挖掘出来,又迅速被扣上“港独”的帽子而遭遇大量网暴。她的微博号、公众号接连被封禁,淘宝店遭到攻击,与她相关、为她声援的女权主义者也接连被人肉和炸号。

这场网暴最后演变成极端民族主义者和反女权者的猎巫狂欢,而与之苟合的是相关平台对女权主义者的系统性审查行动,究竟有无网信管理部门下场不得而知,但正如吕频所说:“唯一需要理解的就是政治性动员和迫害如何升级了当今性别战争的暴虐。” 极端民族主义者和反女权者以“爱国”为杀手锏,找到了在“性别对立”的战争中解决女权主义的终极方案。

理性上再怎么认识这次事件造成的损害,也比不上私人所经历的情感冲击。只能说,没有遭遇过网暴的人,难以体会群体暴力的荒谬和疯狂——哪怕我只是处在风暴的边缘,那段时间也完全无法过自己的生活,没有正常的吃饭和作息,每一天都被网上乌烟瘴气的糟心事所消耗,难以想象身在中心的肖美丽和大兔她们承受了多大的折磨。

我来到纽约后才第一次在纽约文化沙龙的活动上见到肖美丽,之后,她变成了我最熟悉的女权行动者之一。2019年,我开始整理编写《中国青年女权运动简史》,想要为行动派的事迹留下一个较完整的记录,肖美丽把她保存的大量资料拷贝给了我。如果你读过她的故事,会从内心惊叹她的勇敢。但在我的印象中,她还是一个敏感、情感丰富又古灵精怪的女生,更是一个多才多艺、能够创造出美丽事物的艺术家,当我看到网络上对她极尽恶毒的人身攻击,感到的是生理性的疼痛,还有——仇恨。我甚至注册了一个微博小号,去用同样恶毒的咒骂回击那些污蔑她的账号,但幸好,很快我便感到了空虚,并不再参与。

当时整理的《中国青年女权运动简史》很幸运地有了进展。在今年3月底的时候,歪脑和我合作推出了一个关于女权行动派的特别企划,主题名为“抢救断层的十年中国女权运动史:行动者们的群像、历程与现状” 。经过两个多月的准备,我们梳理了从2011年至今,以女权行动派为核心的行动者们所创造的,一段几乎被遗忘的民间女权运动当代史。吕频、大兔、肖美丽、梁小门、李麦子、七七等多位核心行动者都接受了采访并为我们撰写文章。通过这个企划,我们也想回答一个问题:中国当代的民间女权主义(运动)是如何发展到今天这个地步的?

就如同我在导语中写到,我相信整合叙事、记录历史至关重要。正是因为人们的记忆被剥夺,被改写,才失去主导自己的命运的能力。如今的中国女权运动断层严重,十年内的女权事件,新一代的网络女权主义者们鲜少知晓,当我们失去了连贯叙事与历史脉络,便难以传承前辈经验、难以形成反思和长远眼光,从而失去对议程的把握。

在心里,我理想化地把这次的特别企划工作,当做我能够为她们和中国女权事业所尽的绵薄之力。

不巧的是,我们的特别企划发表的时间,刚好撞上这场网暴的高潮,一些粉红号在微博上挂出我们文章的截图,当做她们的罪状。其中流传得最广的一个截图,是我写的一篇综述文章的题图,题目是“我们要去指认国家是妇女问题的制造者”:女权之声与青年女权行动派的诞生”。这句话其实是吕频在她的演讲稿《见证中国女权二十年》里,在谈到创办“女权之声”时表达的一个理念。这理念决定了她和之前体制内女权主义者路线的不同,也贯穿了女权之声的工作以及后来行动派的行动导向——那就是去聚焦于体制性的性别不平等,通过艺术化的公开行动,吸引媒体和大众对性别议题的关注,并积极地问责政府机构和企业,促成我们国家政策上、制度上的改善,为女性争取平等的社会资源和公民权利。

其实,在看到这个题图在微博上引起的反应时,我只感到滑稽至极。这些人莫名惊诧,如临大敌的模样,仿佛这辈子从来没见过敢于指出国家问题的人,一个个全给吓破了胆子,像个守着皇帝正统的老太监一样跳脚疾呼“大逆不道!”、“成何体统!”

比起“公民社会元年”时期,被冠以“围观改变中国”名号的微博上的自由主义氛围,中国舆论场的巨变堪称触目惊心。我的期待本在于,去推动这段历史被更多人看见、理解,大众对女权主义的困惑和误解也会多少随之冰释。但直到这时才醒悟到:长期的信息审查和政治宣传已经扭曲了人们价值判断的坐标,在一个颠倒黑白的舆论场上,我们越是自证清白,就越是在自证其罪。结果,我想要为她们尽的这份力,却在这场网暴中变成了污名化她们的帮凶,这一度让我倍感沮丧。

但我们没有自暴自弃,女权主义社群始终在组织反击和对当事人的各种支援,肖美丽更是不屈不挠,坚持发声。直到五月底的世界无烟日,当所有网暴者们都已失去兴趣后,她还露面致信卫健委,呼吁加强男性吸烟人群防控。

记得网暴最盛的那段时间,我们数次在Clubhouse上相聚,讨论事件的进展和相关问题。我们最关心,也问得最多的问题就是:今后,女权将如何前行?

正如吕频所言,“从此女权主义深陷政治污名的泥潭。已经开始了,今后,不仅是肖美丽,而是所有的女权者,走到哪里说到哪里都会被回击:女权不仅是女拳,女权还是境外势力,女权想搞乱中国,女权……。也和所有的性别暴力一样,他们的目的不仅是造成当下的伤害, 更是造成长期的恐惧和臣服。”

在梳理完女权行动派的历史后,我也希望能以过去的脉络为线索,对这个问题提出一些自己的设想。我感兴趣的是,在如今体制内外反女权力量的无差别打击下,如今四分五裂的泛女权社群是否有更加团结的可能?而女权主义者乃至其他的公民抗争群体,是否也有形成共识、互相连接的可能?

尽管我凄然地知道,还有什么“其他的公民抗争群体”可言呢?在如此至暗时刻,女权主义或许是中国最后可见的社会运动。一次次被收紧的‘红线范围’内,女权主义者如何可持续,并且还要坚持公共性,已变成越发严峻的考验。

看到我们发表的特别企划后,有个人说,不止是女权运动的脉络是断裂的,其实中国所有公民运动的脉络都是断裂的。不止女权社群是分裂的,整个公民社会都是一盘散沙,我们彼此都是不可见的状态,互相都难以借鉴和连接。

后来,我和歪脑基于企划的内容在Clubhouse发起了一次讨论,我找了陈纯、方可成等几名关心女权主义的泛自由派朋友来分享他们的思考。中国语境下的女权主义和自由主义之间一直以来都有诸多张力,特别是在米兔运动期间,更是一度针锋相对水火不容。但是在这个前所未有的现实下,我希望彼此都能够打开一些新的视野和新的局面。

作为同样被“小粉红”网暴过,并且被全网封杀的人,方可成和陈纯都表示,他们最大的感受就是认识到舆论场上的游戏规已经变了,我们无法再保有主动权和控制力。

方可成说,“我之前在南方周末做过三年记者,大家都知道在中国媒体做记者都需要做自我审查,所以我一直觉得自己有丰富的自我审查经验。我从09年开始上微博,用了十年我的号也没被炸,我觉得是因为我可以很好地把握一个边界。但网暴发生后,它让我感觉到现在的规则已经变了,它不再取决于你究竟发了什么,说了什么,而是取决于对方给你安上的罪名,别人声称你说了什么,所以我们自己已经失去主动的控制权了。

之前虽然说有审查,但好像每个人都有一点控制权,你把线放到哪里好像是你自己的选择。如果你过了线就面临着被炸号的危险,但是你如果不过线就没有危险,但是这种控制权现在已经丧失了,已经交给了这群恐怖主义者。这就会导致一个严重的后果,比如说女权行动里,大家是需要追求visibility(可见性)的,你所倡导的价值,做的事情需要被大家看见。但在这样的情况之下,出圈就变成了非常危险的事情。”

之后,方可成从平台的角度建议大家的行动和发声需要变得更加的多层次,需要有不同属性的,不同规模的,也有相对可见和不可见的行动方式。而微博作为一个“仇恨机器”的平台特性,或许已经不适合做一些真实的、有意义的连接了。他建议我们去探索新的平台,像Clubhouse、播客和Newsletter都可以是新的选择。

陈纯也讲述了自己被网暴的经历,他在2019年因为去香港,被人截图了朋友圈挂到微博上而遭遇网暴,后来发展到被警察找上门,自己的微博、豆瓣和公众号也被全部炸掉,不得不将写作转移到墙外。他说:“我的感受跟方可成一样,不仅仅是游戏规则变了,还有就是这样的一个新群体——所谓小粉红,他们的影响力越来越大,而且他们的行动出现了很大的变化。以前比如像是帝吧出征,他们的行动范围当时还是比较局限性的,就是说至少很多时候跟自由派、跟其他的一些没那么亲近体制的人,还是处于一个有距离的,或者是说井水不犯河水的状态。

但是网暴发生后,我发现他们的攻击性已经变得非常强,他们会开始挑拣你对于国家的态度。不仅是说你的态度有明显的批评,而是说可能你的态度不够好,或者是忠心表达的不够真诚,就开始被他们袭击。所以19年的那次事情之后,我的很多朋友接二连三也遭到了经常是同一批人,就是孤烟暮蝉,还有上帝之鹰他们的狙击。在我看来,我们当时遭受的那一波也不会是结束,这个规模肯定会越来越大。”

印象最深的是,陈纯说,在那之后不久他和一些朋友聊起这件事,说到了整个自由派的发展的脉络,刚好当时又在经历疫情,大家问到以后的空间在哪里,还有什么事情可以做的时候,他说:“我当时想法比较悲观,因为我经历过自由派整个被击垮的这么一个历史。所以我就跟他们说,目前自由派想在墙内再造声势恐怕已经非常困难了,我们现在只能把更多的一些精力用在,要么你自己做点研究,要么如果你还想做一些行动和声援,就应该寄望更多的进步群体,比如说女权主义者,我们应该去声援ta们。”

“然后当时就有朋友提了个问题,他说:听你讲完整个自由派被打垮的历史之后,你说同样的事情可能再发生在女权主义者的身上吗?”

写完这部分的时候,刚好又遇到了新一轮铁拳的降临——中国各大高校的LGBT社团公众号被批量封号,这是自肖美丽事件后的又一次系统性封杀,相关的女权和性少数社群深受震动,而比起曾经新浪微博取缔同性恋内容、Les超话时蔓延全网的反击声势,这一次,数个发声的公众号被很快禁言。

我看到有社群内的朋友在朋友圈里表达出决绝的情绪,她说:“从小接受了这么多的仇恨教育,恨日本恨美国恨八国联军恨汉奸甚至现在的小孩开始恨台湾恨香港。此刻该怎么办呢。我不知道这么些年来自己心里这种滋味是什么,我不想用“恨”来定义它,可是那些落下的伤疤该怎么面对呢。空洞的恨,实在的恨,它将要落脚在何处,又该要怎么办呢。”

“前几天转发了李明聪的‘拥有徒然的热情,欣赏失败本身’,可是如果是‘徒然的失败’呢。难道未来的人们可以大言不惭地对着现在因为劳工因为女性因为理想而身陷囹圄的朋友们说‘你们坐牢是值得的!’当真如此吗?”

我回复说:“是的,觉悟到‘这是徒然的失败’,然后一切才开始,因为已知的路已经行尽了,前面才是未知。”

尾声

风暴之中,更深深体会到我们每个人的生活,和身边那些真实的陪伴的可贵。

在温哥华的日子治愈了我,这个山海之畔的城市,比纽约干净舒展许多,春天时凉风舒爽,阳光明媚,UBC校园里的樱花开成一堆一堆的粉嫩云朵。住在七七家里的时候,我们一起承担了应付网暴的压力,参与了很多场讨论,从那些扔向我们的垃圾里也提炼出知识来。虽然大部分时间我都在工作、上课、写作业,而她也有学业要完成,但和她们互相督促,便不再觉得那么苦闷,效率也高了起来。

我们经常在忙完一天后一起打几局游戏、看一部电影再去睡觉,天气好的时候就溜出去玩。于是一个月的时间里,我们追了樱花、玩了大吊桥公园、逛了博物馆美术馆、沿着海岸线骑了自行车、去野餐晒了太阳、撸了猫、喝了小酒、一起做了饭、吃了很多的川菜……七七还建了个“女权天天开心果”群给女权伙伴们互相做心灵按摩,在群里大家绝口不谈国家大事,只分享吃喝玩乐。

我久违地体会到了家庭生活的幸福感,因为被幸福麻醉,我甚至都没了表达的焦虑,计划要写的文章被无限期搁置(到现在)。

有一天我正在忙着写作业的时候,七七和FT突然神神秘秘地凑过来,送给了我一双蛋黄色的“懒蛋蛋”袜子,因为想让我们穿同款的袜子,然后她说,“我们未来要在一起组成多元家庭养老团。”那一刻,我觉得自己内心最柔软的地方被击中了。那些我从未对任何人说出口的失落,被她们接住了。

离开她家去纽约的前夜,我走得好匆忙,回过神来却已经泪流满面。七七发信息告诉我,在她家里玩的朋友让她选个恐怖片一起看,她想起我最喜欢看恐怖片,便忍不住哭了起来,然后我也哭了一路。

原本还担心疫情未完,从加拿大无法顺利过关到美国,没想到很快就通过了。七七说很为我开心,终于可以回纽约看看了,“我想有一天,也可以回成都呀。”她说。

从“丧家之犬”时期开始,仿佛就注定了我在任何一个地方都找不到归宿,要不停动荡下去。我想,一定是看我太爱自由,老天奖励我一直在路上,每当我对一个地方、一些人产生了留恋,就到了不得不离开的时候,即便我在心底大叫着:“不要了!我想停下来!”也欲罢不能。

自由所伴随的孤独,虽然是令人享受的孤独,可是和对陪伴的渴望又是矛盾统一的。每当我的心因为流浪而变得冷漠而坚硬,都是朋友们为我搭起一个避风港,把我留在人间最温暖的地方,让我好好活着,还能感受这个世间的所有美好。

只要一想到还有朋友在等着我,就没有了恐惧。

谢谢你读完我的记录。