第聂伯河畔的独⻆兽:战火中的LGBT

“怎么,你是同性恋 ,还跑来参军?”

—— Pavlo Lagoyda,20 岁

我是在去年春年报名参军的,那时候战争还没有开始,既然现在炮火已经打响,直到战争结束,我会一直会待在军队里。 中学毕业后,我想去参军,包括向妈妈证明我的能力。

我来自一个非常虔诚的家庭,我自己很⻓一段时间都无法接受我的取向 —— 我认为这是一种疾病。 当我向妈妈敞开心扉时,她的反应有过之无不及 —— 大喊:“操,我儿子是个基佬!” 然后她开始抽泣:“天哪,我收养了谁”(我是养子)。吃饭的时候,她单独给了给我拿了一个盘子,说:“我不和一个基佬在一个盘子里吃。”

有一次在争吵中,她说:“你死了也比我丈夫死了好。” 我父亲在10年前出⻋祸死了。我就当着她的面,拿刀狠狠地割自己的手腕,之后她哭了很久,跟我道歉了。我们吵得就是这么厉害。

现在,我跟我母亲之间的交流变得很顺畅 —— 战争不仅影响了我,也影响了我的母亲。她意识到, 我在社会中扮演着多么重要的⻆色,现在她不断地告诉我:“我很难接受你是谁,你做了什么,但随着时间的推移,我看到你变成了一个男人,内在和外在都变了,你已经⻓大了。” 她开始意识到并珍视这一点,她说:“对我来说,最重要的是你能活着回家。回到家,想做什么就做什么。这是你的权利,你已经是成年人了,这是你的选择。”

我的熟人劝我不要参军,他们说:“当他们知道你是谁时,他们会在那里打你。” 但我决定还是去服 役。我不后悔,我知道会有一些困难,因为在入伍之前我已经是公开的同性恋身份。我也想在军队里出柜,结果被战友无意中发现了。当时正好指挥官叫我,而如果他叫你,那么你要立即报到,那天我忘了关掉手机 —— 把它留在营房里,屏幕亮着,上面是我和男友的聊天。聊天里有许多性感照片。

当我从指挥官那里回来时,那些家伙就站在那里,对着我的照片哈哈大笑。显然,他们了解我是谁。每个人反应不同。有人说:“怎么,你是同性恋 ,还跑来参军?” 有人完全不在乎。他们意识到我对他们没有任何威胁。

过去某些情况下,那些家伙可能会打我、踢我或做其他事情。但现在战友们不提 LGBT 这个话题了,因为性取向对任何人都不再重要。没有人在乎你是什么身份。

在战场上,我认识到了自己的使命和⻆色。当然,我从来不想打仗。但是事情已经发生了。最初的几天非常可怕,当我看到一架架战斗机从我们头顶⻜过,听到大炮的呼啸时,我害怕极了。但随着时间的推移,我渐渐习惯了,习惯了明天可能我不会醒来。

我非常想念我的男友,我们靠打视频电话交流。他很理解我,他在2014年担任军医,被俘后关了六个月。我在军队中有很多 LGBT 熟人,我们有超过150人的群聊,包括军官。我和他们中的很多人都是朋友。我们总是互相帮助对方。

我不知道有哪位将军会公开说自己是同性恋。我认识的一名将军甚至在战前就告诉我,如果哪位将军承认自己是同性恋,他就会在士兵面前丢脸。因此,他们更难出柜,因为他们可能会有被解职或退役的⻛险。

当阿列克谢·阿列斯托维奇说 LGBT 群体是不正常人时,我感到被冒犯 了。老实说,在战争开始之前,我看着阿列斯托维奇,心想:“上帝啊,他说的比唱的好听,他怎么什么都懂!” 但后来这个人就暴露了自己的另一面。

在我看来,我们的总统对 LGBT 群体很好,他曾经是一名媒体人,一生都在与 LGBT 群体打交道 —— 服装设计师、化妆师。在他的领导下,LGBT 群体的处境比在波罗申科的领导下要好,我们意识到我们可以出去抗议,组织骄傲游行,走在街上再也不会担心安全问题。

在战争期间,这个话题变得比以往任何时候都更加具有现实意义,因为许多人开始意识到他们不仅受到普通士兵的保护,而且受到像我们这样的人的保护。我们也在战争中展示了我们的能力。我们不只是带着彩虹旗四处走动。我们是普通人,但如果需要战斗,我们就义无反顾出来战斗。

战前,我从来没有关注过其他国家的生活方式,而且我对俄罗斯的生活方式也不感兴趣。但是当战争开始时,我发现与 LGBT 群体相关的一切是多么糟糕 —— 他们被切断了说话和呼吸的渠道,以至于他们没有表达自己的权利。在这里恰恰相反,如你所⻅,我可以公开说话甚至接受采访,军队里没有人会禁止我这么做。

战争对我们国家而言是一种残酷的推动力,但它终究是推动力,它让我们可以改变许多事物。

“我们并不吃惊,你看上去就是同性恋。”

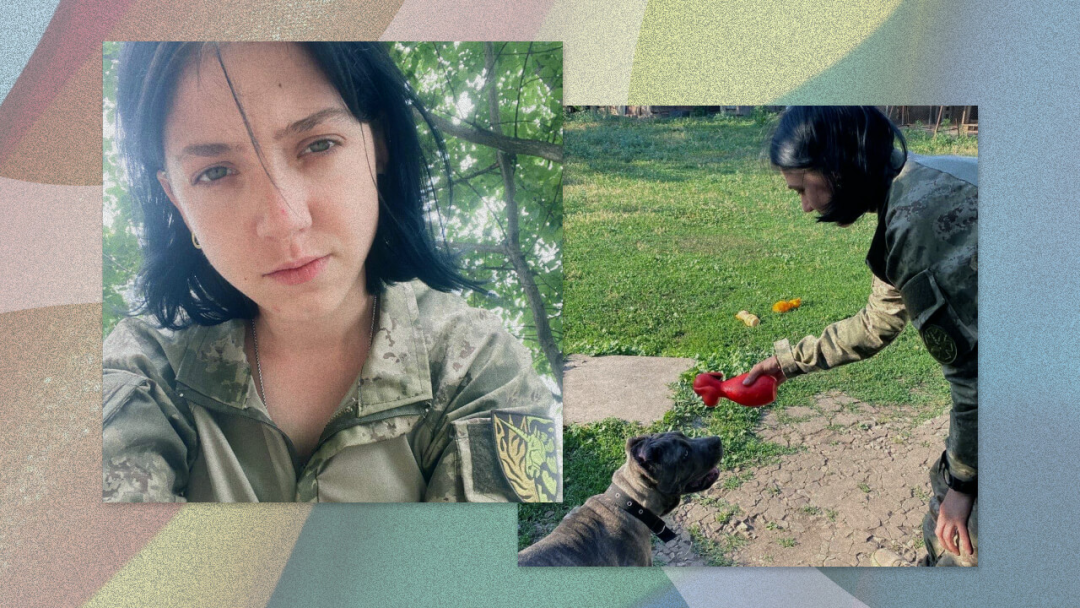

—— Anastasia Kobets,24 岁

很⻓一段时间里,我对军事有着浓厚的兴趣。我在 Kryvyi Rih 医学院里学习,几年前我考虑过以合同制的方式担任军医。但是新冠疫情阻止了我的计划 —— 防疫部⻔的工作更需要我。

当战争打响后,我不再迟疑,因为我拥有可以帮助到许多人的知识和技能。我不能干坐在家里或跑出国,如果我不去帮助我们的年轻人,我会自责。

那天是2月24日,我在医院值班,当天下午去兵役登记处,报名参军的队伍望不到头。于是我回到家,通过网站报名参军,作为一名医生,他们立刻录取了我。我在文件上签了字,然后就留在了那里,后来才有人帮我把东⻄带过去。

起初我们住在城里,但最近三个月,我一直驻扎在城外的阵地。我们睡在防空洞里。如果运气好的话,我每两周能回家一次。

我从来没有因为性取向而畏惧过军队里的一切。入伍不久,我就决定将我的情况告诉我的战友 —— 我不想让谣言传播开来。没人觉得这是个负面的事情,起初有些人会问我,他们说:女孩和女孩在 一起是什么感受?也有人说:“我们并不吃惊,你看上去就是同性恋。”

现在我们连队人人都知道我的取向,大家对此的态度都很礼貌,有时大家会开玩笑,是连我自己都会笑的那种。但这只是在我所在的连队。我知道其他联队有很多人是 LGBT身份,他们在那里受到不公正的对待。不幸的是,恐同存在于我们军队中,对男人们来说,看到有妹子和妹子在一起还能正常对待,但是看到 gay 在一起,就好像公牛看到红布那般。

战友们对我很尊重。我们连有95个人,我是连队的军医。在所有人中,我是唯一一个女孩。也许在其他连队,有人会面临压力或暴力威胁。

尽管近期我没有在军队的熟人那里听到有关 LGBT 群体被欺负的负面情况。我想这是因为现在所有人的注意力都在战争上,在这种情况下,你是不是 LGBT 身份已没有任何意义 —— 所有人都应该专注于完成任务。

在我看来,近年来这里对 LGBT 群体的态度有所好转。五年前,我还不能牵着女朋友的手在城里走,肯定会有人上来问这问那、骚扰、打骂。

但越来越多的人出柜了,对不同性取向的认识也回归平常。我认为现在恰恰是我们应该公开谈论自己的取向的时候,越多的 LGBT 群体站出来,同性婚姻就能越早合法化。

“我们想和俄罗斯保持距离时,歧视就减少了。”

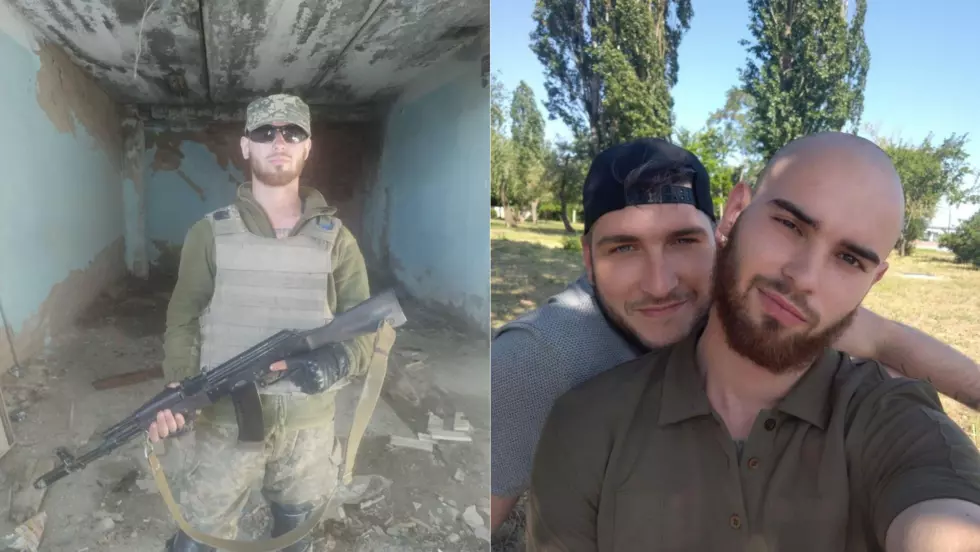

—— Alexander Shadskikh,23 岁

自战争开始以来,LGBT 群体当中的一部分人变得更加自信了,因为我们希望尽可能远离俄罗斯, 远离它压迫人观点的做派。

现在我需要把每一天都当成最后一天来过,因为不知道明天会发生什么。我们需要告诉世界我们的存在,有许多保卫国家的士兵中,有许多事是 LGBT 群体。没有人能再说 LGBT 人群体逃离这个国家是因为他们害怕参战或想躲在某个地方。在那些报道 LGBT 社区的记者的帮助下,这种刻板印象正在被打破。

我不能代表整个军队,因为某个连队可以非常宽容,而另一个连队则很恐同。但是我给我们战友们看了我男朋友的照片,他们是知道的。在出柜这件事之前和之后,他们对我表现得很平静。 大概在七年级的时候,我开始怀疑自己的取向,但在学校不可能出柜。首先,因为你是未成年人,你要顾及你的父母,以及同学和同龄人会说什么。其次,那时候有歧视。歧视现今依然存在,但当战争来临时,我们想和俄罗斯保持距离时,歧视就减少了。

我不打算继续当军医 —— 这不是我的专⻓。但2月24日之后,军队开始需要医疗救助。尽管我毕业于儿科学系并且我们日常研究围绕着儿童,但我了解,成人身体的运作方式跟儿童差不多。我上的是医学院,我们救护的知识几乎都在战场上学到的,因为反恐行动那时就已开始,我接受了许多军医训练。

总的来说,现在感觉开弓没有回头箭了,同性婚姻合法化的请愿已经在国内出现了,一个多月的时间就获得了超过法定审议所需的25,000票。如果有官方开始考虑,这已经是迈出了很好的第一步。 现在 LGBT 群体有机会让自己为人所理解。

“21世纪会发生什么战争?”

—— Olga 23岁

我之前是一名普通兽医,2月24日的早晨改变了我的生活,就像大多数乌克兰人一样,一场全面入侵是不可避免的。我告诉我妈妈会发生战争,但她不在乎,她说:“21世纪会发生什么战争?”

24号那天我和家人在一起,但我心里已经在构想穿上迷彩服的样子。当妈妈睡着了以后,我开始收拾好我的东⻄,25号一早就不辞而别,没说再⻅,什么也没说。我去了兵役登记处,驻地在隐蔽在森林里面,一开始军委想把我送到 TRO(运输单位),但这不适合我,我设法去了作战部队。

我是连队里唯一的女生,第一时间就跟战友出柜了我是女同性恋,我不想有什么误会。战友们接受了我,从认识他们开始,我就告诉他们同为军人,不需要什么 “特殊” 对待。

自从2022年3月14日开始,我和战友们在很多地方并肩作战,相互照顾、理解,我们越来越像一家人,经过六个月的战斗,我实现了我的梦想,得到一把步枪开始,它陪伴我继续战斗。

我在19岁时向父母出柜,但他们不理解,我也完全不想向他们证明任何事情,我会继续保卫我的国家。

“如果我死了,我男朋友就不能把我的尸体带回家”

—— Pasha Iagoyda(左) 20岁

我男朋友曾参加过2014年的反恐行动,在那期间克里米亚被占领。他现在没有与俄罗斯军队作战, 我不让他这样做。

战场之余,我们通过电话或视频通话相互交流。我知道他担心我,但他也给了我很多精神上的支持。 如果我出了什么事,我男朋友没发把我的尸体带回家,因为我们还没有结婚。我们需要在乌克兰使同性婚姻合法化。我们的总统是一个了不起的人,尽管我们处于戒严令之下,但他正在尽一切可能使我们群体在法律 上得到保护。我理解他的逻辑,无论他做出什么决定,我都会接受。我很高兴他认真对待这个问题,而不是无视我们的呼吁。

我不害怕在军队中公开同性恋身份!之所以他们仍然在问很多愚蠢的问题,是因为很多人还存在着不完全理解什么是同性恋的心态。最常⻅的是:“你不喜欢和女孩子在一起吗?” “你如何做爱?” 和 “你怎么能好男人?”

在乌克兰,同性恋者通常被认为是弱者。这是有些人的刻板影响,认为我们无法为自己挺身而出。

“现在每一天都可能是我的最后一天”

—— Sergey Fontantskiy 年龄不详

我认识军队中不少 LGBT 士兵,我们有自己的组织,在里面我们可以面对面交流、讨论个人生活和面 基。军队里的 LGBT 和大众当中的一样多,我想大约是 5%。

2019年乌克兰做过一个调查,大约有14%的大众接受 LGBT 群体,我觉得可能接受的比例更高,当然,这是我个人的想法,但我从未遇到过恐同现象。

然而乌克兰人对同性恋有种陈腐的刻板印象。最常⻅的是同性恋者太胆小,没有勇气拿起武器保卫自己的祖国,或者他们太自私,只顾自己的利益。

但是现在,我们正在摧毁这些刻板印象。这场战争表明,LGBT 和我们的异性恋兄弟姐妹一样,也在保卫我们的家园。

关于同性婚姻的请愿非常重要,现在每一天都可能是我的最后一天。我完全同意总统先生的观点, 即目前⺠事结合更为权宜之计。

“由此,生活在 ‘之前’ 和 ‘之后’ 中间划了一条界线”

—— Oksana Surchok 年龄不详

十几岁的时候,我意识到 “性别不是社会和父母所定义的。” 同时也发觉自己身体和心理上出现的不匹配。可能这个问题会困扰一个人很久,你试图坚定自己,寻求帮助,也有可能变得具有攻击性,你开始憎恨你的身体,或者用好几年的时间逃避它。

这就是跨性别者的生活,因为你天生就有一定的性特征,必须按照社会为你的性别规定的方式行事,但是每一天,每一小时,每一分钟,每一秒,你内心和外在世界之间的差异会吞噬你。有一天它变得无法忍受, 而你面临一个选择 —— 死亡或接受,没有其他选择。 11年前, 我做了决定,我接受了自己,

我开始了性别转换,起初是小心翼翼的,无论是激素治疗还是社交上的变换,然后我渐渐地出柜了,我遇⻅了后来相伴10年的伴侣,我开始过一个正常而成熟的女人的生活。

是的,这并不容易,但当我定居在基辅时,一切都变好了。我做了自己最喜欢的工作,闲暇时光里爱人陪伴在我身边,一切看上去前途无限,所有这一切都终止在2022年2月24日。

早点6:15的爆炸是一个转折点,由此,生活在 “之前” 和 “之后” 中间划了一条界线。那一刻,我的灵魂恐惧被恐惧塞的满满当当,不仅是因为为了我自己,还为所爱的一切。

在我的家庭里,军人一直是被崇敬的榜样,因为我们好几代先辈都有从军的经历。所以无论你穿什么,裤子还是裙子,无论你扮演什么社会⻆色,当敌人出现在你的土地上时,你不得不跟他们针锋相对。

那天下午我去了兵役登记处,到了晚上,我就被编入基辅的一支部队。 刚开始在军中服役的过程通常是接收命令、演习、修筑工事,当然还有作战行动。最终我被调到突击部队,我一直在那里服役至今。过去八个月来,我一直在巴赫穆特地区工作,这可能很困难,但是我们一支坚持并试图保持战线。

对我来说,放下平凡人的生活很难,停止激素摄入很难,更难的是失去朋友以及无法再⻅到爱的人。

我不想躲在柜子里,但我也不想强调我是一个跨性别者。我来到这里是为了保卫我的家人和土地, 以及我的价值观和理想。我的一些战友知道我的身份,有些人不知道。知道的人不在乎我的身份, 因为这里的每个人都有属于他们自己的一面,在这里,判断一个人不是由他或她的外表。而是由他或她的本质。战争会揭示一切,我看重的是这里战友的尊重,胜过任何奖励和荣誉。

关于权利,让我们务实一点。即使是在战争期间我被军事医疗委员会宣布并确认易性症,我依然需要服役,充其量不会在战斗单位服役。当麻烦主动找上⻔时,如果你是一个真正的人,一个公⺠,那么大家都有责任参与其中。你要么战斗,要么帮助前线,没有其他选择。我也期待着国家批准注册⺠事伴侣制度,因为我们群体和我理应得到普通配偶同样的权利。

“你假装女同性恋是不是为了避免引起男人的注意”

—— Kobets Anastasia, 25岁

当我个十几岁时,我发现并完全接受了我的取向。

对我来说,出柜在军队是一件非常重要的事,从我入伍开始就决定了要公开身份。这对我们群体也是很重要的一件事,人们需要知道我们和他们一样,做着相同的工作。

我很幸运,连队里的战友对我这个出柜的女同性恋非常友好,但遗憾的是,不是每个人都如此。大多数情况下,人们对同性恋总有刻板印象,我遇到的其中一种便是 “你假装女同性恋是不是为了避免引起男人的注意”(我是连队里唯一的女孩),但现在情况已不再如此。

大多数时候,你会遇到像 “你只是没有遇到过一个正常的男人,但我...... ” “这是暂时的,你需要有一个家庭和孩子” 这些言语。

我们并不需要被特殊对待,我们需要的是与异性伴侣同等的权利。

“我们会成为孩子更好的父母,也会成为父母更好的儿子。”

—— Іван 21岁

9岁那年,我感觉到自己身上有些不对劲,我试图问清自己:“嘿,你到底怎么了?”

接下来的4年时间,我渐渐意识到自己和别人不一样的事实,我喜欢一个男生,我的成⻓环境让我陷入了⻓时间的内心斗争,我害怕家人不会理解,我的朋友会抛弃我。这种担忧最糊变成了心理问题,16岁那年,我出现了精神疾病的前兆。

这场斗争一直持续到17岁,在那之前我一直憎恨自己,又想逃避这一切,每天对自己说 “你不是正常人”、“你不属于这个世界”。我开始去看心理医生,由于频繁的压力而晕倒,我的妈妈对我当时的处境无能为力。

18岁那年我开始好转了一些,用了三个月时间,正是在这个年纪,我接受现在的自己。对我来说, 当我自己不是沉浸在一些想法,而是付诸行动的时候,我的精神就在逐步恢复稳定。是入伍帮助了我,让我恢复如初。

因为我意识到,我是要成为一个家庭里的儿子、哥哥、叔叔,朋友有朋友的期待,战友有战友的期待,我爱谁是我的私生活,我的朋友、我的父母和我的兄弟姐妹都支持我。

我最爱的是我老公 Mykola,无论如何,他是我想共度一生的人。我设想过。无论我们生活中发生什么,我们老年时都会坐在舒适的家窗边看日落,我们会成为孩子更好的父母,也会成为父母更好的儿子。

Mykola 在一次战斗任务中失去了身体的一部分 —— 一只胳膊,他没有放弃,现在在他的军人生涯中找到新的任务:训练刚入伍的军人。

我们正在为所有像我们一样的伴侣而奋斗,希望能组成一个家庭,有继承权,有一份正式的结婚证。最重要的是,有能力和权利为我未来的家庭做出决定,有权探望亲人,以及做手术时的签字权,遭遇不测时处置与我心相连的人的身体的权利。

致谢 Військові ЛГБТ та наші союзники

原文标题 «Мама говорила: “Я с пидорасом с одной тарелки есть не буду”»,holod.media

— 翻 译: 王大湿 —

— 编 辑: 赵四 —

— 来信 ✉️请至 biedegirls@yishiyise.com —

BIE别的女孩致力于呈现一切女性视角的探索,支持女性/酷儿艺术家创作,为所有女性主义创作者搭建自由展示的平台,一起书写 HERstory。

我们相信智识,推崇创造,鼓励质疑,以独立的思考、先锋的态度与多元的性别观点,为每一位别的女孩带来灵感、智慧与勇气

公众号/微博/小红书:BIE别的女孩

BIE GIRLS is a sub-community of BIE Biede that covers gender-related content, aiming to explore things from the perspectives of females. Topics in this community range from self-growth, intimate relationships and gender cognition, all the way to technology, knowledge and art. We believe in wisdom, advocate creativity and encourage people to question reality. We work to bring inspiration, wisdom and courage to every BIE girl via independent thinking, a pioneering attitude and diversified views on gender.

Like my work? Don't forget to support and clap, let me know that you are with me on the road of creation. Keep this enthusiasm together!