盲从与路径依赖:各国政府防疫决策的另一种解释

是什么导致各个国家和地区面对新冠来袭选择了不同的应对方案,并继而导致差别巨大的结果?对于中文语境,尤其重要的问题是:为什么英、美、欧盟实力雄厚的发达民主国家的感染和死亡如此之多,而中国大陆、港澳和台湾相比之下要好得多?

目前为止,可以见到的几种较完整的论述有:

- 体制决定论:去年1~2月的流行论述认为,中国的瘟疫爆发和强力封城/lockup* 都与威权体制密不可分,发达民主国家由于信息公开、言论自由、民主问责和医疗资源充足,无需lockup即可成功防疫;3月后,论述被翻转为恰恰是中国的威权体制造就了远好于欧美的成绩,欧美的失败源自自由民主体制下政府无法强力控制民众行为,只能采取温和得多的间歇性lockdown政策。

- 政府决策论:如《防疫成敗與制度成敗——不要跌入二元敘事陷阱》一文所述,「抗疫成敗與社會制度[关系不大]……更多還是在具體的做法和政策。」这种论述看到了同为自由民主政体的日韩台澳新等亚太地区国家,以及威权政体的越南、混合政体的泰国,都取得了相对欧美好得多的可观成绩,进而指出中国公民自由的缺失固然在早期是瘟疫爆发的关键因素,但最终决定成败的在于政府的远见和科学决策。

- 理性选择论:@假注销 在《防疫的成本效益分析與制度問題》一文从理性选择理论出发运用成本效益分析,认为B国模式(实际以欧盟和英美为参照)与C国模式(实际以中国为参照)都是各自医疗资源、社会支持能力与社会控制能力、对政治不稳定与竞争的承受能力、政治文化等一系列变量的函数,这些因素构成区分C国与B国的制度性特征——发达的自由民主国家与发展中的列宁主义威权国家。体制和发展水平决定了决策者的效用函数和面临的约束条件,进而决定了两国决策者的选择。制度依然是重要的,但情况更为复杂和细致。

无需赘述,无论哪个版本的体制决定论,其不合现实都已经很清楚。

理性选择论指出制度约束了决策者的选择,但未解释为何成功者与失败者的分布似乎与政治体制和发展水平的分布无关。实际上,上述版本的理性选择论中,B国的既有资源禀赋和制度条件,并不能推出理性的决策者会采取「B国模式」。换言之,B国本来可能做得完全不同!考虑澳大利亚、新西兰、台湾、韩国、日本、挪威、冰岛等等,它们同样拥有高度发达的经济、充沛的医疗资源和自由民主体制,却采取了两项决胜的措施:

- 及时关闭国境,实行对所有入境者适用的强制隔离检疫;

- 大规模检测、流调、密接追踪 (contact tracing) 和隔离,将爆发扼杀在萌芽状态。

为什么B国没有采取这两项措施?这是上述版本的理性选择论没有处理的问题。

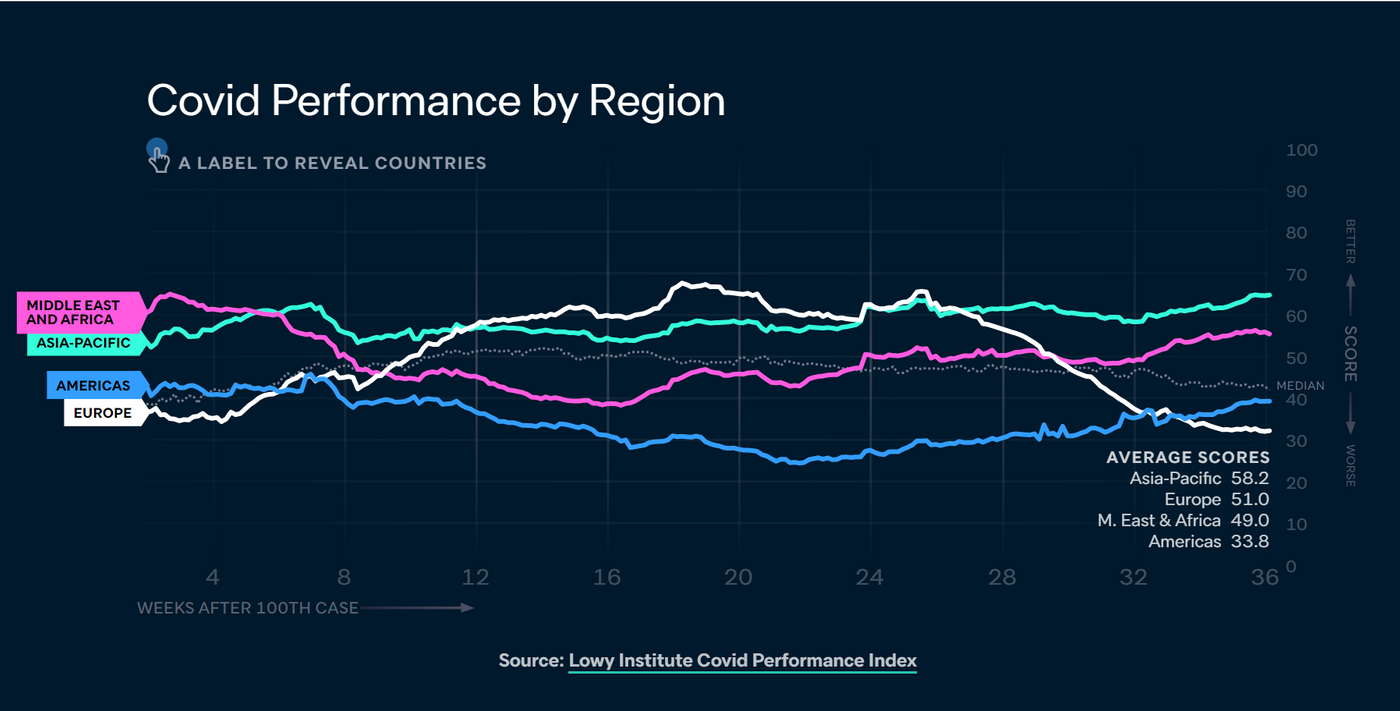

但政府决策论也未解释一个明显的区域性分野现象:亚太地区的决策者大多选择了目前看来更有效的道路(尽管存在印度尼西亚和菲律宾这样的相对失败者),欧洲和北美多数国家的决策者则不然。根据Lowy Institute发布的新冠应对表现指数,亚太地区始终保持在表现良好的高位,而欧美的总体失败相当显眼。(由于部分公开数据的缺失,这个指数没有统计中国,但可以想见计入中国只会让这一点更为明显。)

现在的问题是:这种区域差异的原因是什么?难道是因为欧美政府比亚太地区的政府更不重视民众健康、不尊重科学、不审慎决策吗?我认为更合理的解释是:这源于在全球性危机到来时,各国决策过程中强大的盲从和路径依赖机制。

想象你是一个游客,来到一条陌生的大街上,你的肚子空空如也,急需坐下来美餐一顿。但你又是一个挑剔的人,吃到难吃的饭菜会毁了你一天的好心情。所以,你必须尽快选择一家好吃的餐厅。假设你没有任何旅游指南和手机应用提供参考信息,从餐厅外观上也看不出所以然。你会怎样选?我想大多数人的合理选择是:去人多、热闹的餐厅,避开冷清、毫无人气的餐厅。

这很可能就是欧美大多数国家政府去年3月期间的决策逻辑:形势危急,来不及做长期细致的论证分析,要求迅速做出重大决定,但同时又不能做出在选民看来的坏决定。怎么办?看看邻居怎么办:最早遭受冲击的意大利和西班牙采取了先逐步延缓、再实施lockdown以拉平曲线 (flatten the curve) 的方式,于是其他欧洲国家也这么干。** 不久,纽约州也开始有样学样。

这是一种盲从,但盲从的好处在于它一定程度上免除了决策者的责任。「法不责众」和「集体不负责」在选民对政府决策成效的观感 (perception) 上也有类似效果:当许多邻国都这么做,政府就更不容易因为失败遭到指责;相反,特立独行固然可能成功,但失败倒下的政治风险却大得多。注意,这里的「邻国」不仅是地理上相邻,而且是心理上相邻,即在一定程度上处于一个文化共同体或舆论场域内,由此公众对政府的评价才可能受到邻国事态的影响——这正是欧盟的情形,也是大西洋两岸同盟国阵营的情形:看看去年春季欧洲各国媒体如何互相「攀比」;去年夏天美国的脱口秀主持人怎样用欧洲病例下降炮轰川普政府无能;以色列距离欧洲如此之近,它的成功故事却在欧美激不起一点水花,遥远的亚太更不待说。尽管客观来讲绩效糟糕,但绝大多数欧洲政府自新冠危机以来都稳定维持了高于平常水平的支持率,除了政治学所谓危机时期的「聚旗效应」(rally round the flag) 以外,选民观感一定程度上被上述「邻里效应」所「蒙蔽」也功不可没。

总之,和地理-心理邻居们保持步调一致,模仿区域内最先带头的国家和最流行的思路,在早期高度不确定的环境下,决策成本和短期政治成本是最低的。尽管当时欧美各国政府的专家顾问无疑已经注意到了中国周边的应对,但在选民不关心的条件下,舍近求远费力复制那些(没几个普通民众能在地图上指出来的国家的)政策,对决策者来说并不划算。

邻里效应的另一后果,是在去年春夏局面逐渐明朗,欧美媒体开始讨论亚太国家之成功的情况下,政府依然迟迟不愿意改变做法。这一方面是由于病毒已经在各国国内无可挽回地大范围传播,木已成舟,扭转路径的成本高昂(尤其在大范围流调、追踪和隔离这个问题上);另一方面又是因为大多数选民「看不到」亚太(以及近在咫尺但非欧盟成员国的挪威和冰岛),或至少即使看到了也没有强烈的改变意愿,决策者缺少动力转轨到陌生道路上。于是,我们看到了惊人的路径依赖现象:尽管世界卫生组织反复警告仅仅靠lockdown不能解决问题,欧美各国的政策并没有根本变化。直到最近,英国才逐渐开始强制要求所有入境者隔离并做检测;大多数国家选择坐等通过疫苗接种实现群体免疫。

以上分析框架该如何解释亚太地区多数国家的防疫成功呢?答案是,中国大陆周边的国家和地区,包括港澳台、韩日和东南亚,由于SARS和MERS的历史记忆,并不服从这个框架。这些地方的决策者相当于一个有大众点评、TripAdvisor或朋友建议做参考的游客,根据历史经验做出选择,这本身甚至也是另一种路径依赖;稍远的亚太国家在一定程度盲从的影响下大多跟进效仿;到了欧美,大多数决策者便为了风险最小化而随波逐流。

总结:政府决策论孤立讨论个体政府的决策合理性,对区域分野的解释力单薄。前述版本的理性选择论忽略了B国条件下的决策者原则上完全可以有不同的选择,因而无法解释防疫成败分布与体制和发展水平分布不吻合的现实。我认为真正决定性的变量在于不同地区的历史记忆使其在新冠来袭之际掌握着不同的参考信息,民众对于决策者的期待因而不同,决策者在既有参考路径(或这类路径的不存在)和对邻国的盲从驱使下,做出了截然不同的选择,被选中的行为模式固定下来,变得难以推翻。这也是一种「理性选择」,但并非政府对本国各方面条件深思熟虑的结果,而是一种最有利的短期决策。这很可能是对去年2、3月至今,欧美与亚太各国政府「心路历程」的一个更准确的叙述。

【注释】

* Lockup是 @若望 发明的概念,指中国反复采取的「封城」:停顿一切社会经济活动,完全封锁居民住户以禁止其出入,由基层街道或村委会接管居民日常所需的供应。这种做法高度依赖于中国特有的两项条件,即集中的公寓小区居住模式(诚然,这很大程度上来源于香港)和深入基层的社会控制组织。这与欧美的lockdown有根本区别,后者仅意味着关闭非必要社会经济活动和禁止非必要出行,通过巡警截查罚款等方式提高违规成本,并颁布公开、明确的规则允许特定必要活动,总体上控制力和侵入性要小得多。

** 欧洲的一个额外障碍是申根区内部实行自由流动、外部边境的入境事务却属于成员国各自为政范围的制度性错位,这导致各国(1)来不及协调对外实行广泛、严格的隔离检疫,又(2)不愿意封锁内部边境惹恼邻居(当时带头单方面关闭国境的欧洲国家都引起了争议),同时还(3)无法在欧洲层面实施跨国的密接追踪,这些都缩减了其选项,但这并不妨碍解释的总体效力,尤其对于非申根区国家而言。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐