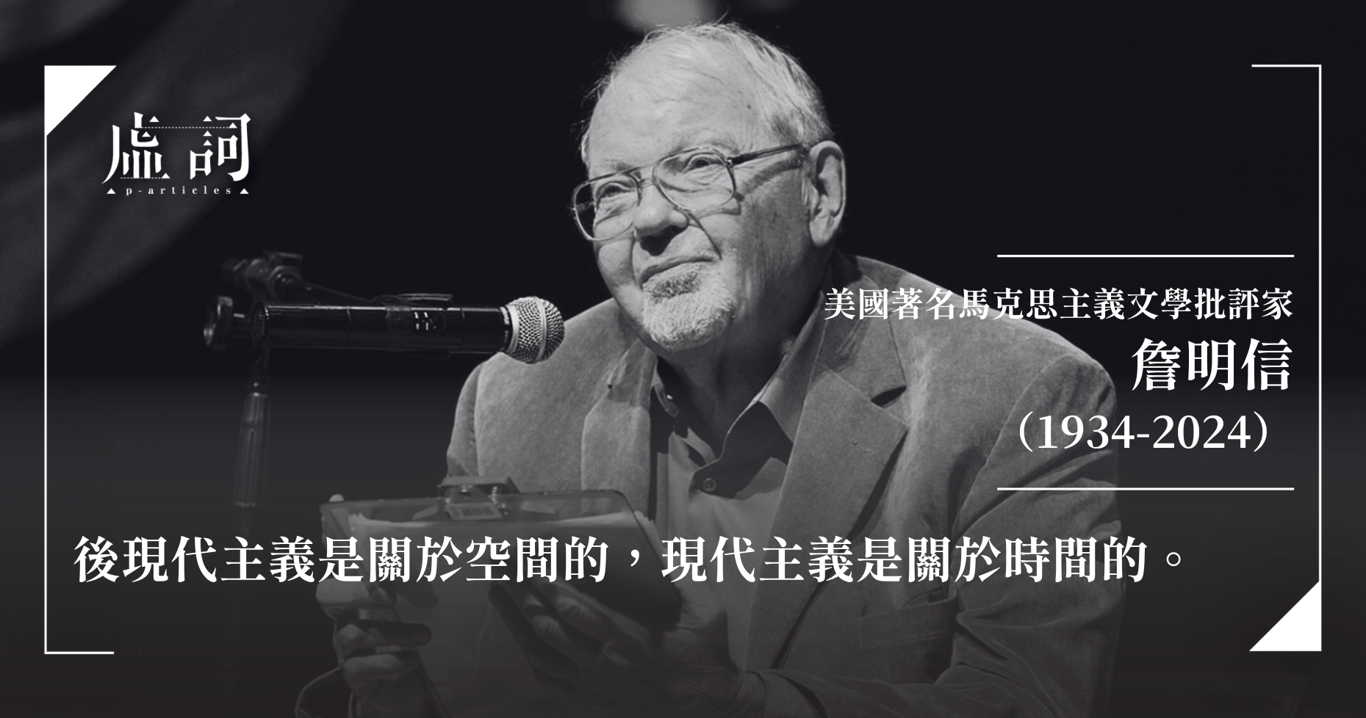

美國著名馬克思主義文學批評家詹明信逝世 享年90歲

文|虛詞編輯部

美國著名馬克思主義文學批評家、哲學家弗里德里克・詹姆森(Fredric Jameson,漢名詹明信)昨日(22日)於美國北卡羅萊納州對衡縣去世,享年90歲。其家人夏洛特・詹姆森發文稱,「我們都很震驚,他的健康狀況下降得如此之快,但好在我們能夠把他帶回家,讓他在最後的幾天裡感到舒適。」

詹明信擅以馬克思主義理論進行文化評論,其研究領域涵蓋了歷史與敘事、後現代性,以及它們對文化領域的影響和意義。他的作品改變了人們對文化、政治和美學的理解,其貢獻不只在於馬克思主義的議題,更是他利用許多現代和後現代的文化例子來解釋它,又因具有重大社會影響和學術影響,他被認為「引導了美國人文學科的方向」。

英國當代著名文學批評家、文化理論家泰瑞.伊格頓(Terry Eagleton)曾言:「詹明信是美國首屈一指的馬克思主義評論家,也是充滿驚人能量的思想家。他的著作所探討的範圍十分廣博,從古希臘悲劇作家索福克勒斯(Sophocles)一直延伸到現代的科幻小說。」

詹明信生於1934年4月14日的俄亥俄州克里夫蘭,1954年畢業於哈弗福德學院,後短暫留歐,在此期間接觸了新興的結構主義。次年返美就讀於耶魯大學,師從語文學和比較文學家埃里希・奧爾巴赫(Erich Auerbach),並在1961年完成博士論文《沙特:一種風格的起源》(Sartre: the Origins of a Style)。當中反映他所受到的歐陸哲學和歐洲文化分析傳統影響,這與當時英美流行的經驗主義和邏輯實證主義學術風格大相逕庭。耶魯畢業後,他歷任哈佛大學、美國加州大學聖達戈分校、耶魯大學、杜克大學,後任美國杜克大學比較文學與批評理論講座教授。

在1960年代,受到沙特的影響以及歐美新左派、反戰運動和古巴革命等事件的激勵,詹明信開始相信「馬克思主義通過集體運動的方式,以一種生產性的文化力量重新煥發生機」。他開始著重於以法蘭克福學派為代表的批判理論及相關學者的研究,批判經濟基礎和上層建築的二分法,從而與所謂「正統馬克思列寧主義」分道揚鑣。

詹明信一生探討意識形態與美學、文化與經濟、語言與歷史在文學、建築和電影中的深厚聯繫,從他早期接觸沙特的作品,到後來的黑格爾和馬克思、盧卡奇和阿多諾、班雅明和阿爾都塞都作出深入研究。他的代表作包括《馬克思主義與形式》(1971)、《語言的牢籠》(1972)、(1981)、《後現代主義,或晚期資本主義的文化邏輯》(1991)、《可見的簽名》(1992)和《班雅明:多重面向——詹明信重讀班雅明》(2020)。

其中他在1981年出版的《政治無意識:作為社會象徵行為的敘事》成為他最重要的著作之一,亦是美國大學研究生的必讀文本,並已被譯成多種文字。他僅以「Always historicise!」(永遠要歷史化!)二字作為引言,成為他的格言之一,書中不僅注意到阿爾都塞的意識形態和因果論的教訓,而亦注意到拉岡推崇的欲望的概念,以及德希達等解構主義者推崇的非中心的主體概念。

西方世界以外,詹明信也很大程度上影響了中國學界的後現代理論形成與發展,尤其提出的第三世界文學的「民族寓言」問題,直接影響了中國現當代文學研究的闡釋構架。他曾於1985年於北京大學和深圳大學舉行後現代主題的講座,並於1987年出版《後現代主義與文化理論》,該書當年迅即被翻譯為中文。由於正值改革開放後的轉型時期,後現代理論的引入在中國文化界引起了廣泛關注和討論。

Like my work? Don't forget to support and clap, let me know that you are with me on the road of creation. Keep this enthusiasm together!