我们,女性(women)——成为自我赋权的抗争集体

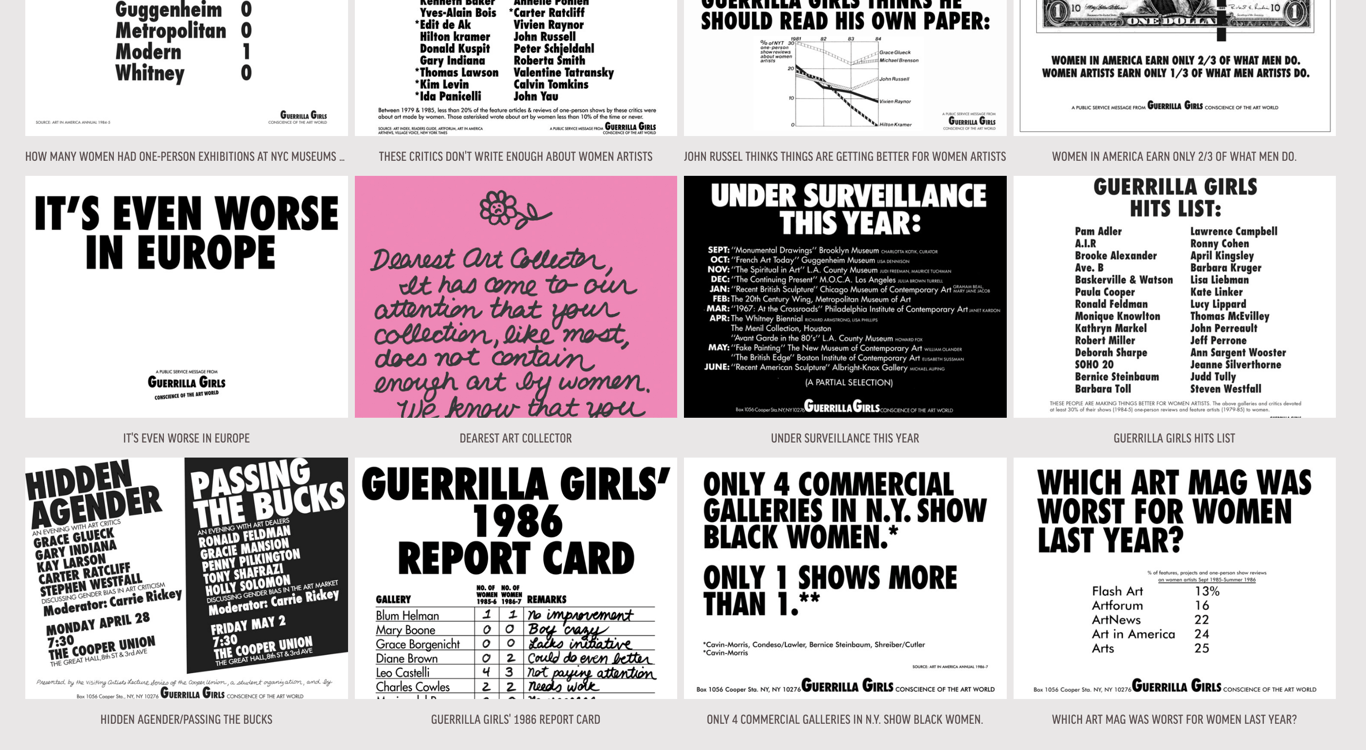

1985年,7位女性艺术家发起“游击队女孩”(guerrilla girls)活动,作为对1984年现代艺术博物馆(MOMA)举办的展览《近期画作与雕塑的国际调查》(An International Survey of Painting and Sculpture)的回应:该展览艺术家名册中,165位艺术家中只有13位是女性;同时,所有参展艺术家都是白人,来自欧洲或美国。该展览策展人Kynaston McShine甚至声称,所有未被展示的艺术家都应该重新思考他的(his)职业生涯。

近40年后,2022年第59届威尼斯艺术双年展“梦想之乳”(The Milk of Dreams),由来自58个国家地区的213名艺术家呈献近1500件作品,其中90%为女性[1],一反以白男为主导、有色族裔与女性作为点缀的惯常排布。2023年9月《艺术新闻/中文版》推出十周年特辑TANC100“因她之名”,收录了10位女性艺术评论人及100位华人女性艺术家,以共同“编织生命力之网”。无论是在全球艺术圈,或是民众社会舆论,女性作为集体出现,以示其被看见、被言说,甚至已占据新闻版面与广泛公共空间。抽象的“她之名”在可计算的数量累积与可估价的艺术市场中被建构,挂以女性主义之名的正确议题让人耳朵生茧,试图以此让女性闭嘴。

然而,如今游击队女孩仍活跃于艺术及社会场域,她们戴着大猩猩头套在街头宣讲、分发海报,并参与演出、研讨会等公开教育活动。她们不断回溯、追踪、更新过往议题数据及海报,如作品These Galleries Show No More Than 10% Women Recount在2015年与30年前的数据进行对比展示,以此不断警示美术馆及其权力掌控者:问题仍未被解决,性别偏见仍然存在,女性集体还未能解散。而游击队女孩们将一直盯着你们,别想太快糊弄过去。

女性艺术家能够以“作为女性发声”为职业,创作、表达,而在公司大楼的格子间里、在柜台之后,滋生着更多不被看见的职场性别歧视。1971年,菲利普斯(Phillips)诉马丁·玛丽埃塔公司(Martin Marietta Corporation)案中,公司拒绝育有幼童的女性工作,而同样处境的男性则可以获得工作。然而,法官认为针对带有孩童的女性的歧视不构成《民权法案》(Civil Rights Act of 1964)中“基于性别”的歧视,且公司并没有拒绝雇用所有女性[2]。2011年,美国沃尔玛女职工们谴责沃尔玛在薪酬和工作条件方面存在歧视,并向美国最高法院提起集体诉讼(class action lawsuit)[3]。然而最高法院认为,由于妇女的多样性,她们不构成一个集体(class),沃尔玛员工应该单独提出控告。雇主和法庭利用女性主义者对妇女之间不可化约的多样性(diversity)的强调,拒绝其集体诉讼地位。

在以上与女性劳工权益相关的案件中,女性时而被视为整体——语词诡辩上的抽象集体,以否认个体遭遇的普遍性,从而挫败在案件中的弱势个体。而当女性提起集体诉讼时,其真真切切、以肉身汇集的集体身份又遭到否认,转而强调其个体的差异性,以瓦解其集体力量。女性像是性别平等的充分不必要条件:只要一个公司雇用了几个女性劳工,一个展览摆上几个女性艺术家的作品,只要全球那么多双年展里有一个邀请的全是女性艺术家……性别问题(在此被视作麻烦问题)就可以被彻底解决。与此同时,性别平等不需要女性的主动行为与承认,男性或掌权者便可以架空女性、甚至否认其性别共性,以宣称性别问题不存在或已然解决。

从职场回到家庭,更为隐蔽且孤独的女性战场——回到每个顺性别异性恋女性身边的男人。基于我与男性的交往发现,他们往往将关系中的性别问题视作个体之间的差异调和,而忽视甚至否认结构性的性别困境。比如对方希望我去除/没有腋毛,在我看来,很大程度上是因为社会建构了一种光滑无毛的女性典范,进一步导致男性对其产生渴望——而男性却无需为此烦扰,反而因毛发旺盛被视作具有男性阳刚气质[4]。而对方则认为这是他的个人偏好,因此对于他而言,问题就变成了:我是否愿意在这段关系里为爱妥协,迎合其偏好[5]。而拒绝妥协在此意味着,我在这段关系中并没有积极付出爱与努力,与此相对,妥协则让我背叛了对性别气质偏见的抵抗,因此陷入两难(——女性主义者要如何处理自己的亲密关系?)。

另一方面,被女权之风多多少少席卷而过的当代男性,往往不假思索地支持两性平等,但并无更多具体入微的日常思考,且认为女性抗争的战场应当在外部——抽象的外部,从而排除了自身涉足性别议题的泥潭险境。这些男性以爱的共同体为名,试图在彼此之间达成家庭内部团结,即双方为一体(the one)-家庭集体,一致对外,而间接否认作为独立个体间的可能矛盾,以及亲密关系及家庭内部不被看见、无法计算,无法转化为市场劳动薪资的家务劳动与性的不平等。(一个插曲:有回和一个男性朋友聊性别问题,他说解放生产力才能解放女性,我就问,你在家洗碗晒衣服吗?对方磕磕巴巴回复没有。)

是女性群体的结构性困境还是个体的偶然差异,女性作为独立个体还是性别集体,或是爱的共同体的组成部分?这些问题反复出现,反复在被建构甚至利用中,将性别平等与女性利益消解。

因此,许多女性仍然聚在一起,共享作为女性这一名称,主动创作、行动,自我赋权。1998年,台北市妇女新知协会与艺术家吴玛悧成立玩布工作坊,鼓励妇女走出受限的私领域家庭,参与社区活动,关心自己与他人,认识女性的社会处境[6]。2016年,艺术家胡尹萍创立品牌胡小芳,带领母亲及同村女性进行创意毛线编织[7]。艺术性的引导启发妇女们基于自己熟悉喜爱的布艺编织技能发现自我,并将以往服务于家庭内部的功能性技术,转化为具有商品及文化符号价值的艺术品,进行交易售卖、办展展示等——家庭妇女得以建立其主体性。

回到Phillips v. Martin Marietta Corporation案,其最终胜诉。法律辩护和教育基金会的律师们拿出明确的数据证实女性——育有学龄前幼儿的女性,是如何庞大的群体,如何在照料家务琐事的同时撑起整个家庭的经济支柱[8]。Phillips并非不起眼的特殊个体,案件的胜利是女性集体的进步,帮助身处类似处境的女性获得为自己争取合法劳工权益的底气。差异或多样性应该是共治(commoning)的基础,而非用于分裂和对立他者尤其是弱势者的手段[9]。女性群体并非铁板一块,各不相同的女性也能够主动联结成为集体,团结一致为核心目标共同抗争,而非让渡定义自身是谁的权力。2022年,艺术家JR作品Woman, Life, Freedom,几百名巴西女性聚集在一起,组成在抗议运动中焚烧头巾的年轻女性活动家Nika Shahkarami的头发,为争取妇女权利、民主和自由的伊朗妇女及抗议者们声援。之所以发疯的女人们还要聚在一块讲述女性故事,声明其立场,是为了从被(男人)言说的抽象集体,成为主动构建的抗争集体。无论如何,我们是女人(women),不是你们轻描淡写说说而已。

注释:

托马斯 G.因为性别:改变美国女性职场环境的十个案件[M].李明倩,译.南京:译林出版社,2019.

费代里奇 S.超越身体边界[M].汪君逸,译.上海:光启书局,2023.p23.

相对应,这对于体格柔弱但温柔细腻的男性而言,也是一种性别歧视。

而即便是彼此调和所谓“个人偏好”这一点,在这段关系里也完全立不住脚,当我真的对其提出需求时,对方反而双标地维持其固执己见,并无妥协。

吳瑪悧,《玩布啟示錄》

胡尹萍,一席演讲 坦白讲,小镇是产生不了艺术的,但是阿姨们可以更多地去面对她们的生活

同注释2

同注释3

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐