週五編輯室|交換筆記|葉梓誦

本來,我並不喜歡塗污書本。假如有話想說,有想記下的地方,通常都會另紙書寫,又或者貼上便箋。不過,購買了電子閱讀器 reMarkable 之後,便慣了在文章旁邊加上筆記了。reMarkable 的好處是,手寫筆及熒幕之間的觸感形如紙筆一般,摩擦力生出小小的幻覺。

編輯雜誌、撰寫文章,需要作的工夫往往都是從其他文獻起始的。所謂寫作,通常不是一個額外的工序,在學習、研究、考查之後進行,書寫本身就是工作進行的媒介。日常的寫作工作——劃線、抄寫、旁註、筆記整理、草稿書寫——往往備受忽視。然而,這些日積月累的微小工作,或許更能影響長久下來生成的果。於是,就一直劃線、潦草,為自己寫下無數的註。

即將出版的下一期,正正以註釋和旁註為主題。研究期間,卻發現了許多有趣的資料。

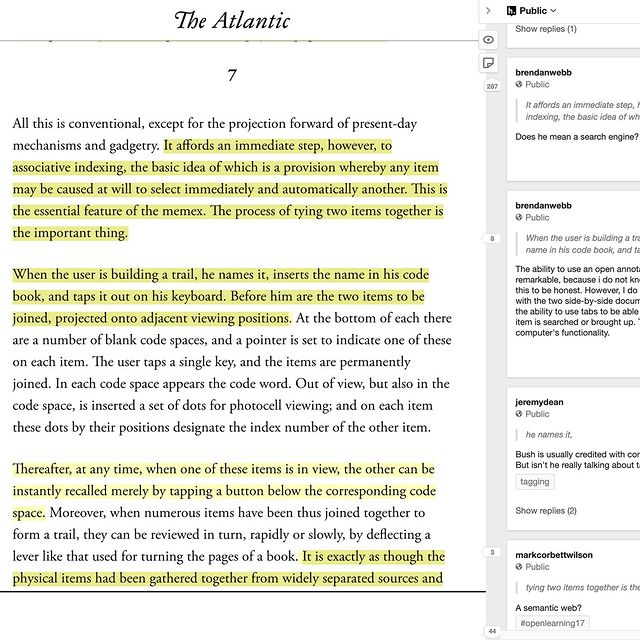

原來,互聯網開初的構想,本來就與註釋相關。一九四五年時,美國科學家布殊(Vannevar Bush)曾寫過 As We May Think 一文,構想一台名為 Memex 的機器,助人記憶讀過的資料。當中資料互相連接的方式,啟發了超連結(hyperlink)的架構。有趣的是,Memex 本身的定位,更似是一套個人化的維基系統,由用戶自行創立連結,在讀過的資料之間自行拉扯關係,組成聯想路徑(associative trails)。布殊補充,Memex 容許用戶對資料肆意添加旁註與評述,隨意調出資料及筆記。

這一套思路,後來也有人拾起。一九九三年,有一款名為 Mosaic 的瀏覽器,以獨有的圖形介面及網頁展示方法,正式掀起了互聯網的熱潮。Mosaic 團隊後來另立公司,其後變成 Netscape。在 Mosaic 的初期版本中,曾有公眾共同註釋的功能,用戶到訪任何網頁,都能留下公開的註釋,供人查閱。可惜的是,由於伺服器建立需時,功能最終擱置。這不禁令人想到,假如開發成功,互聯網又會如何發展?假如從一開始就具備註釋的功能,網絡生態或許就大不相同了。所謂的 Web 2.0,或許不會在多年後才出現?網站之間的連結或會因註釋而更緊密,不會演化成各個爭相競逐的獨佔平台?甚或,超連結很快就會脫離單向連接的方式?

多年後,網絡註釋的願景終於重回現實。二〇一七年時,負責制訂互聯網標準的組織 W3C,終於釋出了開放網路註釋的共通制式。及後,就生出了多個網絡註釋平台。其中,註釋平台 #Hypothesis,似乎是最便捷而實用的服務。用戶只需在網站(web.hypothes.is)註冊,下載插件,就能對任何網站或 PDF 加入註釋,同時觀看他人的註釋(於文中會有 highlight),甚或開展討論。這些註釋和討論,也能從你的個人頁面中一覽可見。從 Hypothesis 的數據可見,註釋的總量正指數性增長,最新數字逾 2500 萬則。無論是自用、小組圍讀又或課堂共讀,Hypothesis 也大有用處。目前所見,註釋多半相當有用,勾出脈絡,提供額外資料及圖表,交流討論也同樣有趣。可惜的是,華文世界暫時較少應用這套工具。註釋之好,在於知識共享,交流相長。註釋的未來,或許就在互聯網之上,誠邀各位共襄善舉。

如對註釋及註釋的未來發展有興趣,敬請留意下一期《Sample》。

____________________

#Sample樣本 #香港文學 #設計 #閱讀 #文學 #評論 #藝術

#literature #graphicdesign #hongkongart

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!