熱鬧與門道:台灣高鐵的故事 (2)

上一篇的高鐵故事(熱鬧與門道:台灣高鐵的故事),是以它BOT之後遭遇的問題以及當時的交通部所採取的對策作為重點,所以可稱為「台灣高鐵後傳」。本文要談的則是從本人調任高鐵籌備處開始,一直到我交通部常務次長任內完成《獎參條例》為止,那一段風風雨雨屬於「高鐵前傳」的故事。

1991年9月,我擔任觀光局長,正在籌辦第三屆「台北燈會」以及當年底要在台北舉辦有數千人參加的「美洲旅遊協會(ASTA)」國際性年會,突然被當時的交通部簡又新部長找去,劈頭就說「我要派你去負責台灣跨世紀的工程大案:高速鐵路!」我的立即回應是「我的工程專業只有大學程度,難以勝任這個工作;何況目前手上還有重要計畫在進行,恐怕走不開。」不過身為公務員,這種說法是不可能改變長官意志的。

台灣不需要高鐵?

於是我就從鐵路前輩董萍先生手中接下他已兼任了一年的第二任高鐵籌備處長的任務。

一上任迎面而來的就是從媒體到立法院的鋪天蓋地「台灣不需要高鐵」的反對聲浪。

從今天的眼光來看,這幾乎是個不可思議的問題;但群眾的記憶總是健忘的:1960年代後期,蔣經國院長推動十大建設時,當時就發生過反對黨大老公開質疑高速公路計畫,宣稱「那是為有錢人蓋的公路」,因為那時全台灣的小汽車持有數,還不到三十萬輛。

為了貫徹政府以公共投資帶動國家經濟發展的政策,身為高鐵處長的首要工作就是要說服國人高鐵工程的重要性。但很快發現,光拿出一堆工程效益等硬邦邦的數字,根本沒有人聽得進去;情急之下腦筋一轉,就拉高論述層次,仿照大學時代讀過W.W.羅斯托的「經濟發展階段論」,硬拗出一套「台灣經濟發展的交通史觀」作為辯護「台灣需要高鐵」的依據。

台灣發展交通史觀

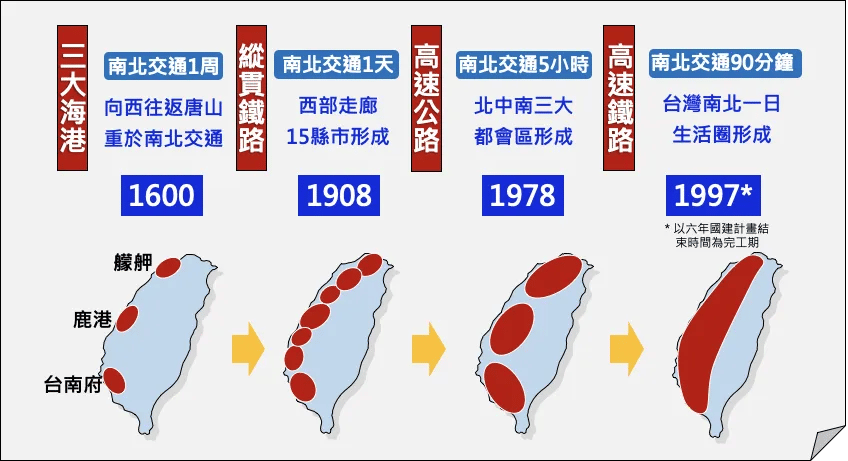

這套史觀把台灣的開發史,從400年前唐山過台灣開始,按照各年代最主要的交通工具分成

「帆船時代、鐵路時代、高速公路時代、高鐵時代」四個階段。

我的論證展開如下:帆船時代的台灣,與唐山間的東西交通重於台灣本身的南北交通,所以發展出面向大陸的「一府、二鹿、三艋舺」三大海港;當時的南北交通是以週為單位計算的。後來劉銘傳起頭,日本人接手完成了縱貫鐵路,南北交通縮短為當日可達,而台灣西部走廊大約一小時就有一縣市的分佈,也是在那時代定型的。接下來就等到南北高速公路通車,台灣的南北交通才從大致一天的行程縮短為四~五小時,而北、中、南以一小時車程為半徑的三大都會因此形成,新竹就在此之後才與雙北、桃園形成一日生活圈,而1980、90年代台灣所創造的經濟奇蹟,也是由高速公路網所整合的經濟實力而促成。

不過,到了這個階段之後,再多的高速公路也都沒有辦法再將南北交通縮短到四~五小時以下,充其量只能舒緩它們的塞車程度而已。因此,台灣的區域經濟要再進一步整合成單一生活圈,下一步必然是建設南北交通90分鐘可達的高速鐵路,因為這樣就可使早上八點在高雄上車的旅客,抵達台北後有充裕的時間洽公開會,甚至還可趕回高雄吃頓稍晚的午飯。這就是高鐵所許諾的台灣南北一日生活圈的願景。

所幸這個願景不是泡影,今天已經實現。附圖是當年我所設計以「台灣發展交通史觀」來說明高鐵建設必要性的文宣圖。

BOT從哪裡來?

不過,這個工程師「越界發球」的史觀論並沒有感動一個關鍵人物:當時的財政部長。

他曾親口跟我說「毛治國,我是不會給你編高鐵預算的,你如果要蓋高鐵,就自己去想辦法找錢吧!」

聽到這個說法真需很高的EQ才能按捺住情緒:高鐵建設是政府要做的工程,我只是受命推動本案的工程人員,怎會有要我去籌措幾千億工程費的道理!面對這種蠻橫要求,有些人就會以「沒預算就沒工程」來簡單回應!但我當時不想被打敗,就真的很死心眼地去研究自籌財源的可能性。

先插播一下:當時的財政部長為什麼這麼執拗於不同意編列高鐵預算?我是一直到不久前從財政部退休同仁口中得知一個說法:由於當年正好有一段高速公路工程的決算金額是預算額度的三倍,因此就讓那位部長認為,四千多億的高鐵預算將來必然是以一兆二千億決算收場,所以基於財政紀律,他就鐵了心把關、堅不放行。如果這一說法屬實,還真令人啼笑皆非。事實上,發生問題的那一段高速公路,我的了解是:那時正值台灣經濟高速成長,原物料價格也不斷上揚,尤其許多地方的地價更是翻倍增加,因此在那種成本急速改變的拐點上,短暫的時間差就會使預估與實際價格天差地遠。管錢的單位如果不明究理,只從表象來責怪工程單位,那就太過偏執與本位主義了。回到自籌財源。1990年代正好西方的經濟自由主義開始盛行,尤其是英國柴契爾當政大力推動民營化(privatization)政策,不僅國營事業要民營化,新建公共工程只要有自償能力也都紛紛開放民營(主要以BOT或OT為主);所以當時華爾街投資銀行最熱門的生意就是協助各國政府規劃各種民營化方案。在這種國際氛圍下,總額超過四千億的台灣高鐵,傳出必須自籌資金的消息後,華爾街的投資銀行就開始絡繹於途、上門獻策。高鐵處經評審選出財務顧問後,就與既有的法國高鐵顧問搭配,共同研議台灣高鐵開放民間投資的可行性。我自己雖在國外唸書時修過財務管理,但那是「既不得心、又不應手」的沾醬油,所以當時就一起跟著外國顧問,從投資J曲線開始,用類似滷肉的方式從頭再學一遍投資學。於是高鐵籌備處就成了將BOT引進台灣的領頭羊。

經100次表決通過的《獎參條例》

有高鐵條例之稱《獎參條例》的立案過程,也值得在這裡留個紀錄。話說1993年3月高鐵第一期特別預算在立院審議時,在已轉任立委的當年財政部長領頭下,該筆預算被全數刪除,並作出要高鐵開放民間投資的決議。我當時就以交通部次長身份擔任救火隊長,召集相關部會的專業幕僚連夜加班,在一個多星期內完成獎參草案送行政院轉立法院審議。在立法院交通委員會一讀時,朝野委員爭吵不休、還打了群架,最後強行表決作出了逕付二讀的決議。

接下來7 月某天傍晚,我接到劉兆玄部長電話,告以立院將於當晚二讀獎參,要我去坐鎮。我七點多進入立院會場邊的行政院休息室,八點多立委開始審議共有49條條文的獎參條例,於是我就見識了操作「立院議事規則」的遊戲。

執政黨團設計出以下遊戲規則:每一條文宣讀一次後,就讓在野黨委員發言一次,接著執政黨委員提出停止討論的程序動議,主席詢問有無附議,有人呼應附議後,在野黨委員表示反對,主席宣告表決,執政黨委員憑著多數通過停止討論動議;接下來執政黨委員再提實質動議「本條條文照行政院版本通過」,主席詢問有無附議,附議呼應後,在野黨委員又表反對,主席再宣告表決,執政黨委員的實質動議就經表決通過。

於是49條條文,在每條表決兩次共經98次表決後,法案就完成二讀。旋即進行三讀,這時就需把49條二讀通過的文字,從頭到尾念一遍,然後又再重複上述的程序與實質各表決一次的遊戲,完成了法案的三讀。經過總共100次的表決後,主席敲槌宣告本案通過時,時間已近凌晨四點;大部分委員後來都是趴在桌上一路打瞌睡,一路舉手表決來完成程序的(當時立法院還沒有電子表決按鈕系統)。

再回到高鐵是政府投資還是民間投資議題。由於究竟要不要開放民間投資,最後還是得由行政院決定,不是財政部長說了算,因此高鐵後來就一直以「政府預算」與「民間投資」兩案並行的方式進行規劃。這一兩案並行過程,有以下三點值得提出比較。

1. 運量預測

重大投資案必然從可行性分析入手,也就是要確認投資的效益是否大於成本,若然就可行,否則就不可行。不過,政府推動的投資與民間投資在可行性的判斷上有個基本差異,那就是政府打的是「經濟可行性」的大算盤,而民間打的是「財務可行性」的小算盤。兩者差別在哪裡?

以開鑿一條聯通山前山後兩個行政區的隧道為例:政府來辦,隧道可不收費,因為它的收益中可計入兩邊因經濟更活絡而增加的間接稅收,隧道成本與這種收益相比,就可能只是個零頭;但如由民間投資就非收費不可,因為他們沒有間接的稅收等經濟效益可收取,只有直接入袋的才能算數,所以就必須斤斤計較交通量的大小,以及收費費率的高低。

在沒有民間參與的考量時,高鐵案初期我主要聚焦在成本的估算上,因為這是將來工程執行最主要「成本如度」指標的依據。而隨著綜合規劃、工程規劃、工程設計、細部設計的過程,藍圖比例尺從1/25,000;1/5,000;1/1,000;1/200越來越精細後,四千多億的總經費的估計誤差也就縮小到10~20億左右範圍,成本估算就已有一定把握。

但民間參與的可能性納入後,我第一個想到的就是關係營收的運量預測。當初做可行性分析時,法國高鐵顧問固然已做了一個運量預測,但政府投資的可行性因可納入間接的經濟效益,所以從運量上所獲得的直接財務收益並非要求重點;而對民間投資來說,運量預測如果不準,就可能誤導投資者對可行性的判斷。因此,在成本估算已有把握情形下,運量預測可靠度的強化就成為這時的重點,以便將來若要開放民間投資時,財務可行性分析的分子(效益)與分母(成本)都有相對可靠的數字可供投資者參考。

因此經過討論就決定要找不同的專業背景,應用不同的方法(methodology)來加作三個運量預測,並利用細部設計發包機會,將所需預算納入其中;後來就由英國鐵道顧問,中華民國區域科學學會、香港MVA財務投資顧問等三個單位,分別提出不同的運量預測報告。結果發現最早法鐵顧問所作預測是最保守下限值,其餘都較樂觀,依次是區域科學會、英國鐵路顧問、MVA;得到這個結果後,我就稍微安心,因為高鐵處對外用的始終是保守的法鐵顧問預測值。

不過,由於政府預算在會計上有一案不可重複招標的規定,而為了確認民間投資可行性所作的運量預測再檢核工作,就被有心人士拿去炒作成「高鐵弊案」喧騰媒體,結果包括我在內許多高鐵處同仁都被檢方約談;我被問的問題是:你為什麼沒有依法行政?我回答:這是根據執行國家政策與保障民間投資者權益的必要性,運用我的行政裁量權所作的判斷與決定。所幸後來大家都獲不起訴處分;但對於公務生涯中唯一的這一件因為執行自己的決策,而導致工作同仁遭到被檢方約談的連累,使我始終感到愧歉良深,難以釋懷。

2. 自償率

為了評估民間投資可行性,財會部門設計了一個用「計畫興建總成本可從營運淨收入中回收的比例」作為衡量,稱為自償率(self-financing ratio)的指標。當時籌備處計算出來的高鐵自償率是46.5%;但是後來台灣高鐵集團投標時,提出了「政府零出資」的方案,換句話說,他們得出的自償率大於100%。

當時雖然我已全力投入電信自由化的工作,未再參與高鐵的招標事宜,但當年經建會主委碰到我,還是丟了一句話「公務員就是不行!你算只有46.5%,民間算就超過100%!」

聽了這句話,我很不服氣,因為我對高鐵處估算的數字有一定的信心。於是就設法去了解,結果發現這兩組數字有以下的關係:

高鐵處計算的自償率=A/B=46.5%;

台灣高鐵集團計算的自償率=A*C/(B-1057)> 100%;

第二個式子中,分母的減項1057億是政府已經出資的用地費與台北車站高鐵股道的分攤經費;至於分子的C這一乘數則代表運量預測採用高鐵處所估的1.5倍,以及高鐵處未計入的場站開發等營業外收入等的加碼因子。

換句話說,民間的數字基本上是用高鐵處的分子分母加以修正而得;所以公務員不需要妄自菲薄,我們的能力並沒有比民間業者差。

3. 工業合作方案

在還沒有民間參與的構想前,對於奉命承接規模這麼大的一個工程案,我的自我期許是:

「不要花了納稅人四千多億,最後只是讓國外高鐵列車在台灣跑來跑去而已,應該利用這筆巨額高科技車輛的採購,讓台灣建立起一個尚未能成形的重機電工業。」

這又是一個撈過界的「多管閒事」想法,但因為沒有人不准我這麼做,所以我就很認真地招標找國際法律顧問,來撰寫車輛採購的「工業合作方案」:規定前五列車輛由國外直接進口,但後續的二、三十列車必須在台灣組裝,並採用逐漸提高的本地生產零組件材料。而為使這種技術合作能真正落實,業界還在我的鼓勵下成立了包括東元、大同等在內的「鐵道運輸產業聯盟」,作為將來重機電相關技術移轉的本土承接方。當時日本供應商對高鐵案始終很冷淡、愛理不理;而一直很積極的法、德兩家高鐵供應商則完全認同與接受「工業合作」的構想,因為我的遊說論述是「他們應該把台灣當成遠東基地,幫他們的高鐵系統向人口密度高的亞洲市場推廣」。後來發現這個自作主張、充滿野心的構想,居然與幾年後麥肯錫為行政院規劃的「亞太營運中心」概念完全是一個思路。

不過,高鐵後來走上BOT之路,就不再可能要求民間業者去背負「工業合作」的擔子(因為會增加採購成本),更何況後來採用了日本系統,致使「遠東基地」的想法也一併無疾而終了。

一年半任期的工作成果

高鐵籌備處長我只做了一年半,內閣改組後我就被調到交通部去當常務次長。高鐵處的那一年半回想起來還真是與時間賽跑的日子。

1991年「六年國建計畫」風風火火推動,高鐵首當其衝;經建會追高鐵處進度,也不管朝野各種各樣反對高鐵的理由以及高鐵自己有沒有能力去應付,只是不斷要求快了還要再快,因為當時野心勃勃的想法是要讓高鐵在1993年開工,並在「六年國建」結束的1997年通車。所以,我從五千分之一的工程規劃圖開始,一年半內不只做完了340公里長高鐵路線的二百分之一工程細部設計圖,並還完成全線的都市計畫與各車站特定區計畫的規劃;我離開高鐵處時,許多地方已可做到將高鐵用地圍籬的程度。除此之外,我還同時完成民間投資可行性規劃以及招標文件的準備;當然也包括如仍由政府興建時的「工業合作方案」與相關的招標用條款。能夠交出這樣一張幾乎不可能的成績單,都要感謝當年高鐵籌備處工作夥伴們(包括林崇一、邱大展等人)夙興夜寐的攜手合作與無私奉獻。

最後,在工程規劃上值得一提的是,我接手高鐵時,它的路線與車站都已底定不可能再做大的變動;但我發現路線所經的苗栗、彰化、雲林三縣市並沒有設站,問同仁理由得到的答案是:運量未達設站標準。當時我就認定:這三縣市的民眾提供了土地,卻享受不到高鐵服務,從社會公平角度看是怎麼都交代不過去的事;雖然有人會搶著說:設站太多會使高鐵變成慢鐵,但那是對排班調度沒有常識的說法。所以,我並沒有請示上級,就要求同仁在經過那三縣市不會有用地取得困難的公地上,把高鐵路線拉直、坡度弄平(彎道、坡道無法設站),預留出將來設站的位置。

果不其然,高鐵一通車這三縣市就要求增設新站,幸虧當年已預留空間,所以就順利滿足了大家的期望。

除此之外,其實還有一處在屬公地範圍內,路線被拉直、坡度被拉平的是台南新市路段。它的緣由是高鐵台南站的設站原本是為配合沙崙新市鎮計畫,但該造鎮構想不久就被取消,但台南站卻未再變更位置。而從區位的適當性來看,沙崙實在過於偏南,最佳位置應在當年台南縣永康、新市那一帶的高潛力區,所以除了將路線逕予修正外,我也上簽交通部建議將台南站遷至新市,但交通部沒有同意。後來高鐵尚未開工前,我也利用機會告知民間業者,台南站如要遷站,地點已經預留,但相信是形勢已然騎虎難下,以致無法再作改變。結果那塊區域幾年後就被國科會選上,予以擴大成為台南科學園區。

結語:臨機破立的歷史分岔與蝴蝶效應

在高鐵籌備處的那段經歷,對我來說是事業生涯中一段極度動心忍性的時間。有趣的是,事後來看這短短一年半中所發生的許多事件,其實非常符合複雜系統「臨機破立(Threshold Criticality)」法則的特性,亦即:處在系統相變拐點上的每一事件,事前都會有許多偶然與必然因素相互角力,但事件一旦跨越了臨界點成為事實,影響長遠的系統走向就被決定,而事前所曾出現的所有其他可能性也就不再具有意義。

首先,高鐵建設幸虧當年沒有因為不少人起鬨反對而作罷,否則台灣現在必是另番不堪的景象;而「台灣經濟發展交通史觀」,也事實證明所言不虛。

其次,高鐵建設的投資方式,在一番角力後還是走上民間投資的路。其實從突破框框的觀點看,「這是一種『政府理財方式的創新』,而《獎參條例》的通過也代表政府理財新時代的開始」,這是獎參完成立法的當時,我對媒體所說的話,但那時候恐怕沒人聽懂我在說什麼。不過,後來為了將民間參與模式從交通建設推廣到其他領域,財政部就將這套民間參與的模式通案化,正式訂定了《促參法》來取代獎參,這一事實也等於直接印證了我當年的預言。

政府理財創新能夠從獎參逐步走上促參,其實要感謝高鐵籌備處當年事先做足功課,所打下的堅實基礎;因此後來即使緊急應變起草法案,也仍能將條例訂得有板有眼。比較遺憾的是:要走這條政府理財創新之路,其實大可用理性協商取得共識的方式來達成,而不必以壓力與脅迫(拒編預算、刪除預算)來硬幹。所幸那時主事者的抗壓力夠大,並堅持專業以對,使事件分岔的結果仍然朝向正向發展。

其三,台灣高鐵最後走上民間投資之路,當年的國際技術合作規劃,以及發展台灣重機電產業之夢也就隨之而去,不再有發生的可能。

其四、根據工程專業倫理必須兼顧「經濟發展、環境保育、社會公平」三腳鼎立原則,所預留的新增三站空間,是「曲突徙薪」危機管理概念的一種實踐,也確實消彌了後來的一場可能政治「火災」。

其五、高鐵的預測運量雖經再三推估檢視,甚至還蒙受「有弊案」之冤,但通車後的實際運量卻仍然出現與預期運量有重大落差的情形,在上一篇「高鐵後傳」故事中,連同2000年後資本市場驟變所出現台高公司籌資不順情形,都已一併討論了它們發生的可能背景因素;其中涉及一些有待求證的假設,就等有興趣的經濟學家、區域經濟學家們去進一步驗證了。

本文作者:毛治國

官方網站:https://www.ckmao.pro