《最高學習法》一本為教學者量身打造的學習指南

這篇文章是《化輸入為輸出》線上課程學員「Ian」的投稿。

不只是一本書,更是一場遊戲

我在收聽瓦基的下一本讀什麼時,了解到大家都推薦這本書《最高學習法》一定要買「紙本書」來閱讀,引起了我非常大的興趣,我也立刻在網路上訂購,拿到後迫不及待地打開,想知道這本書可以帶給我什麼驚喜。

讓我印象深刻的是,我在閱讀時的體驗跟其他書完全不同,不像是在單向的「看」文字,書中埋藏著許多小小的實驗、伏筆等等,就如同作者在與我玩遊戲一樣,為了你的閱讀體驗,這邊就不先破梗了。

作者經常邀請我們放下書本,玩一個小實驗,他也透過這些實驗證明了他的論點,這麼做的好處是能讓我們印象深刻,不只是他「告訴」你而已,你還真正「體驗」到了實際上發生的事。這也是我在讀完後能回想起最多內容的一本書。

想要讓教學有效果,應該先知道如何學習

你是否在教學時,做簡報時,往往覺得自己講了一大堆東西,但觀眾好像沒辦法吸收得很好?

拚了命的增進自己的演說能力、肢體語言、教學技巧,但換來的成效卻不如預期?

其實,這些並不是你應該首要關心的事情,有時我們需要反過來思考,要了解如何教得好,應該先了解如何學得好。

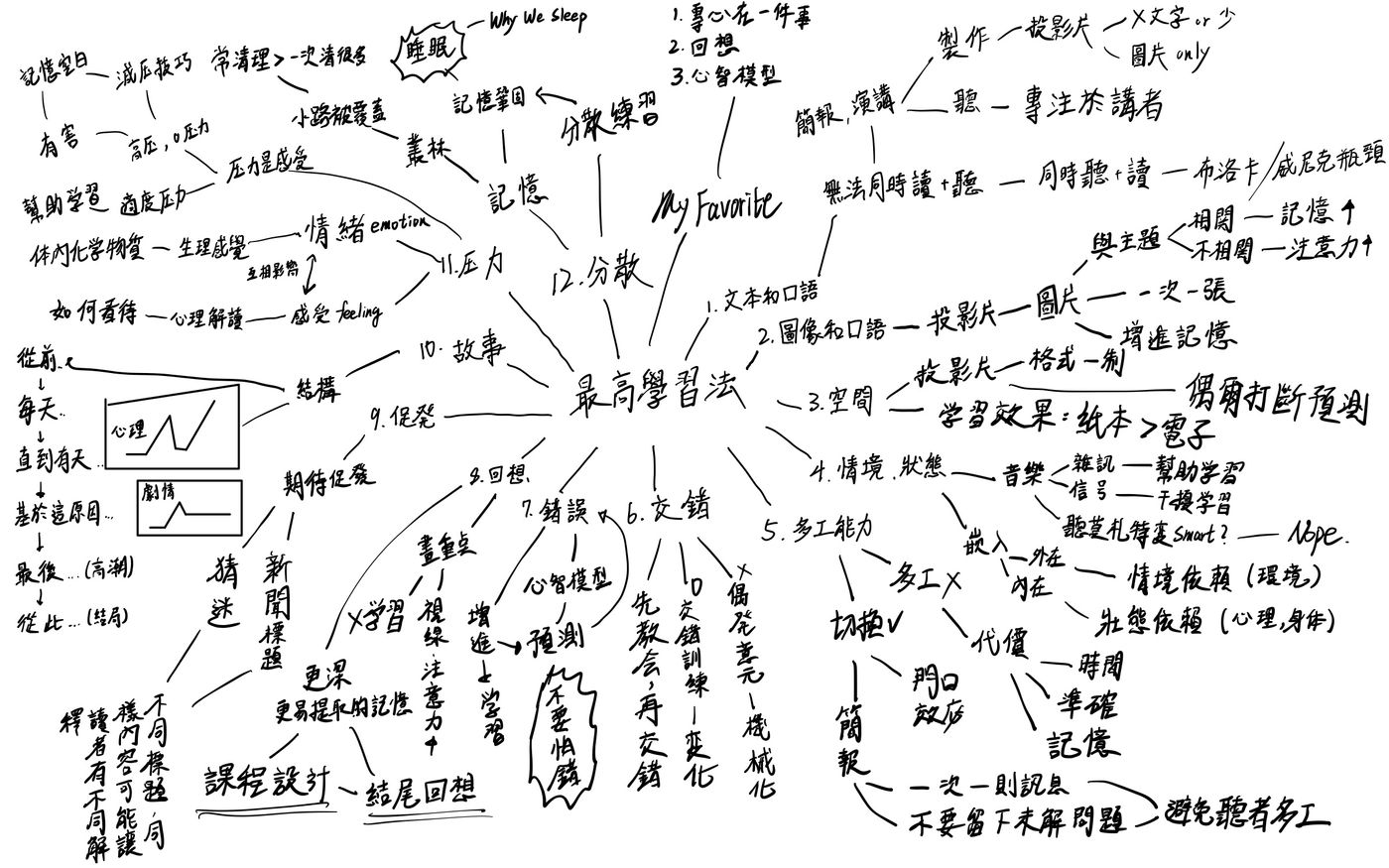

作者在這本書中用了12種方向切入,先告訴我們學習的原理以及背後個科學根據,並且時常使用小活動或實驗讓我們親自體驗。之後再提出針對適合學習的方式提供教學的建議,以下就讓我一一介紹。

學習的科學原理與迷思

1. 文本和口語

你有沒有曾經在聽完某人的演講或簡報時,自己覺得收穫滿滿,但真正在回想跟複習時,卻覺得資訊都很破碎?收穫沒有想像中的多?

在書中提到「布洛卡/威尼克瓶頸」,告訴我們雖然可以同時聽到多種聲音,但不可能一面理解在讀的文字,同時聽懂聽見的口語,因為我們在閱讀文字的時後腦中也會產出「聲音」,而我們的大腦只能從這兩種聲音中擇一去理解。

你不可能一面理解你在讀的文字,同時聽懂你聽見的口語

這時,我心裡出現了兩個問題,第一個是:如何用在簡報上?

作者建議在製作簡報時,在投影片上盡量用極少的文字,甚至不要文字,放圖片就好。這麼做的目的是為了讓聽者可以專心聽你在說什麼,而不是為了閱讀你簡報上的文字而產生了瓶頸。

但是還有個問題,如果現在我是聽者,但在做簡報的人不懂這些原理呢?我總不能衝上台跟他說:「嘿!你不會做簡報!」

作者有讀心術似的,很貼心的回答了這個問題。如果講者在他的投影片上放有很多文字,那他建議專心在講者說的話就好,盡量不要去閱讀上面的文字。因為通常講者能給的資訊都比簡報還要多,只專心用一種方式接收資訊的效果一定會比同時用兩種方式接收還要好。

2. 圖像和口語

那投影片的圖片呢?

就如同前面所說,圖片也不要多,一次一張就好,太多圖片會分散聽者的注意力。科學研究證明,人們對一張簡單且切合組題的圖片比文字更有印象,且能幫助記憶。

視覺畫面的便利性與明確性是口語不容易達到的

作者還提到一個蠻特別的觀念:「與簡報相關的圖片會增進記憶力,而不相關的圖片可以提升注意力。」

實際上的應用是在大家熟悉並且「預測」你的投影片模式以及順序時,突然在之中穿插個打破他們預測的圖片,可以瞬間將已經渙散的注意力拉回來,這是一個非常實用的技巧,在下一點還會提到它的原理。

3. 空間

我們的大腦都有一個「預測系統」,時時刻刻預測世界提供給我們的資訊,而這個系統是為了要讓你可以不用耗費太多專注力在重複的事情上。

因此,在你的簡報每一頁的格式都相同時,能幫助聽講者不會浪費專注力去適應新的格式,他們的腦中的系統會預測:圖片出現在什麼地方、文字是什麼格式,這樣才能讓聽者專心在你說的內容上。

然而,你在聽一場簡報時,坐久了注意力還是會有點渙散,對吧?這時,就可以運用「打斷預測」的方法,突然來一個與前面不同格式的投影片,或是一張讓人無法預期的圖片都會打破聽者腦中的預測,讓他們必須專注起來解讀新的資訊,重新奪回已經渙散的注意力。

但記得,這個技巧要偶爾使用,太常使用反而會造成聽者不斷的在用專注力在適應新模式上,這樣就本末倒置了。

作者在這章的最後還提到了從以前到現在許多人都在爭論的問題,「讀紙本書還是讀電子書比較好?」

其實紙本書和電子書的好壞處相信在網路上已經有夠多的討論了,他們各有其優缺點,但作者認為若是單純從學習效果這方面來看,紙本書幾乎在各方面都比電子書來的有效。

我們的記憶是三維(3D)的,在閱讀紙本書時,我們會對資訊在書本的哪個厚度,在頁面的上方還是下方會有印象,你可以大概定位在這本實體書的哪個位置。而電子書只能提供我們二維(2D),也就是平面的方式呈現,因此對於記憶的幫助會低於紙本書。若是沒有其他考量,純粹要求學習效果,那應該選擇紙本書。

4. 情境,狀態

音樂在讀書時聽音樂是會幫助還是妨礙我們學習?答案可能讓你很失望﹔「因人而異」。

音樂如果對某人來說是處於「雜訊」的狀態,像是背景音樂、環境音樂那種,並不會影響學習。但同樣的音樂,對某些人來說可能是「信號」(吸引注意,使你分心的東西),這樣就會產生布洛卡/威尼克瓶頸。

因此我們不需要爭論學習時聽的音樂是否有歌詞,因為對有些人來說那幾首歌已經聽了太多次了,對他來說已經可以忽略歌手在唱什麼,純粹是當成背景音樂在聽,並不會影響;但如果你看到一個人在讀書時嘴巴跟著歌詞唱,身體跟著搖擺,那你就可以確定他的學習效果一定很差。

這邊偷偷跟你分享在書中我最有印象的句子,在一個討論的最後,作者常常都會放一些大家常有的問題,統一做解釋,這章節的最後出現了一個問題:「聽莫札特會讓我變聰明嗎?」

然後,作者的回答只有兩個字,非常簡潔有力,我幾乎可以聽到他冷淡且不屑的口吻回答到:「不會。」我笑了好久,這個作者真的很有趣!

情境依賴(外在環境、實體與感官)

我們學習的知識或技能會與周遭環境有所連結。這也是為什麼考試前練習的地方要儘量模仿當天考場的環境,球員比賽時主場球隊通常都佔有優勢。

這也讓我想到有時候,我在回去聽我以前聽過的Podcast節目時,腦袋會突然浮現出以前聽那集節目的地點的畫面。像是我在聽瓦基的下一本讀什麼時 ,腦中突然出現健身房的畫面。我也是在閱讀到這段文章之後才理解這個現象的原因。

狀態依賴(內在環境、化學物質與情緒)

尼古丁、咖啡因、酒精等等化學物質,或是高興、悲傷等等情緒都會跟我們學習的東西綁在一起,因此如果你想不起來某件重要的事,最好的方法就是重新回到當下的「感覺」。例如你在客廳的沙發上喝咖啡時想到了一個點子,但你沒有記錄,而且現在正在房間裡怎麼樣也想不起來,那麼最有效的方法就是回去再喝一杯咖啡!並且要坐在客廳裡的沙發上,盡量回到跟當時一模一樣的環境。

5. 多工能力

先講結論:「沒有人能一心多用」。

很多爭論會就此開始,你可能會覺得你自己或是你認識的人就常常兩件事或多件事同時做,這不就是「多工」嗎?

作者在此打破迷思,他告訴我們多工的真面目是在任務與任務間快速的轉換,而且在轉換的過程中也會犧牲掉一些準確性與記憶。也就是說,多工會讓我們的效率和學習效果都下降!

你有沒有試過邊寫字邊跟朋友說話,不小心把你說的話也寫到紙上的經驗?沒錯,你體驗到了,沒有人真正的擁有所謂的多功能力。

多工能力強的人,只是在作業轉換的速度比一般人快,但仍然沒辦法同時做兩件事情

因此,我認為當有多項任務在身時,最有效率的方法不是同時做那些事,而是專注於執行其中一項,完成後再換下一項,減少切換的過程中損失的時間及注意力。

6. 交錯

偶發意元

在練習時,如果一直用一樣的方式訓練,可能會造成你的行為表現機械化,在正式上場或遇到狀況時仍然遵從當初訓練時的模式,臨場反應能力較差。

交錯訓練

在練習時,最好是將不同的技能交錯訓練,避免偶發意元的產生,讓面對的挑戰不斷的變化。因此,在我們的學習過程中,儘量不要用重複的方式學習,可以讓我們在使用時更有能力應變不同的狀況。

先教會,在交錯

但是交錯訓練有個條件,就是不要在還沒學會一項技能時就交錯,應該先學會,熟練了該項技能,再開始進行交錯訓練。

7. 錯誤

我們的大腦都會創造一種叫做「心智模型」的工具,幫助我們對周遭的環境做「預測」,以面對即將到來的危險做反應。

但是,有時心智模型變得太強,發生這種情況時,我們可能會選擇信任自己的預測,因此,我們看到的資訊並不是真實的資訊,而是經過大腦預測後的資訊。

這可能點有抽象,作者在中書用了一些例子解釋了這個現象,而你現在之所以看得懂這段字文也是因為你的大腦的心智模型「預測」了這段字文,所以在一開始可能沒有發現有些字的順序是錯的,因為你大腦對於文字的預測心智模型太強了。

這個章節徹底改變了我對這個世界的看法,也了解到每個人看到的世界可能都不一樣,錯誤也往往是因為預測而產生的,所以錯誤並不可恥,錯誤可以讓我們的印象更深刻,也讓我們從中學習到自己不足的地方,並加以改正。

在教導學生,孩子時,應該培養接受錯誤的觀念,不要害怕犯錯,而是要正視錯誤帶給我們的啟發和自我覺察,從中學習並進步。

上面那張圖中多了一個「的」,聰明的你看出來了嗎?

8. 回想

你是怎麼讀書的?畫重點,作筆記,然後再回去重複看那些畫重點的地方和你製作的筆記?

其實,畫重點雖然能引導我們的視線,迅速找到關鍵的主題,但並不能加深我們的記憶。而如果我們複習時只是回去看那些畫重點的段落,其實效果很有限。

這大大的改變了我的觀念,這是從前老師沒說過,卻一直要求我們做的事。畫重點的最大目的是吸引你的注意,在回來看時能快速看到畫重點的句子。

更好的做法是「回想」,將書本關上,用各種問題問自己,讓自己去回想書中的內容,能讓你「提取」你的記憶,增加學習效果。

我看完了這段落後才發現我以前的讀書方式都是錯的,我不停地重複看重點,希望從中背起來,但卻忽略了回想的重要性。而我現在才明白,為什麼學校喜歡考試,因為那樣能使我們回想讀過的內容。

回想能建立更強、更深、更容易提取的記憶

回想在學習上是非常重要的,因此在一篇文章的結尾,或是一場簡報的最後,可以帶著觀眾/學生一起回想剛剛提過的事情,能大大的提升學習的效果。

9. 促發

這部份是我覺得最難理解的章節,之後會再多找相關的文章來研究,本章節作者雖然舉了許多例子和猜謎遊戲,但我覺得在解釋上並不夠白話,有點可惜。主要的概念大概是一開始接觸到的資訊,會影響到後面的思考方式,就像第一印象。

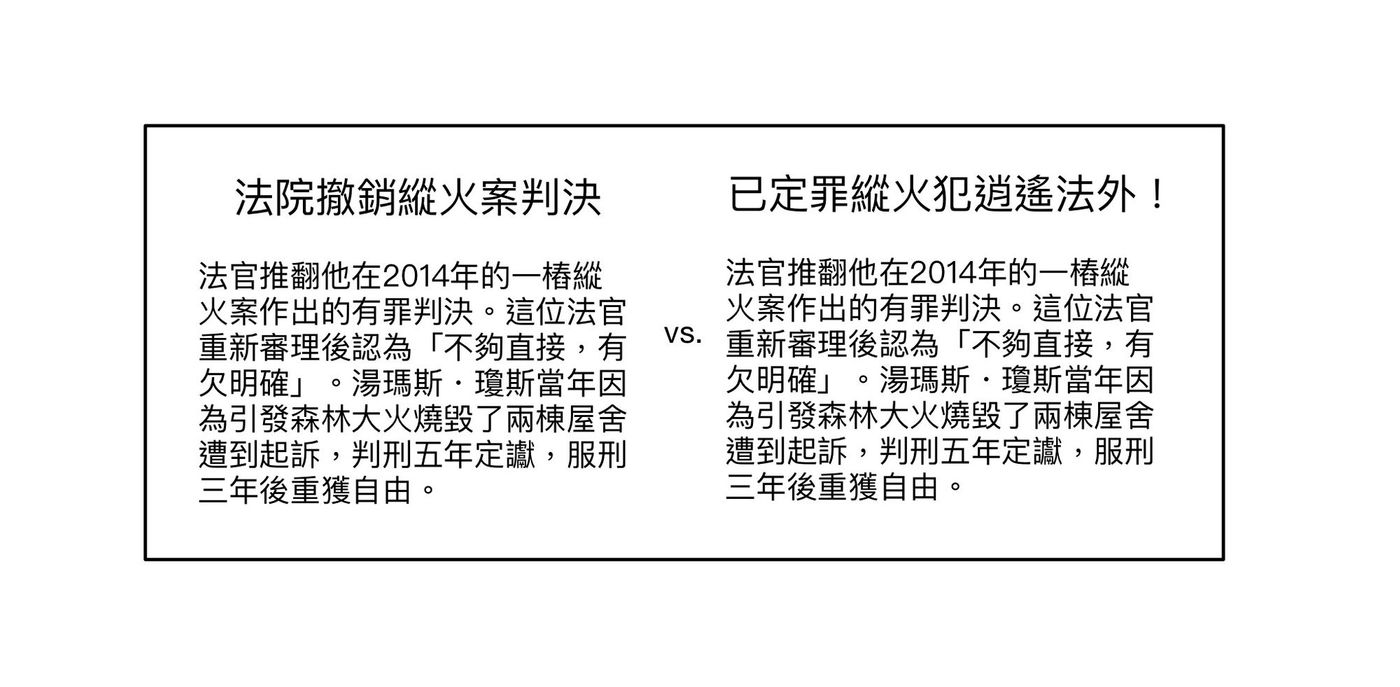

而最常善用這種促發的就是我們每天都接觸到的新聞媒體,請你閱讀下面兩張圖。

你可以發現圖中的兩篇內文都一模一樣,但是因為標題不同,竟然會造成我們對文章內的事件感受不同,可見我們平常是多麼容易受到新聞媒體的擺佈,因此抱持懷疑和求證的心態是每個人都必須要有的。

標題可以造神;也可以殺人

10. 故事

故事在教學及學習上都是一個很棒的工具,故事能拉近與學員的距離,也可以讓學員對主題內容更有記憶。但是有一個問題,要怎麼把故事說的扣人心弦?

作者的建議只有一個:去感受你自己的故事。讀到這段話,我真的覺得非常有道理,身為一位老師,我發現學生就是一面鏡子,當你覺得這件事很有趣,並且表現出很好笑的樣子,再怎麼無聊的事情學生通常也會跟著笑;而當你帶著他們玩一個遊戲時,你可能當下心情不是很好,你並沒有很開心的表現,再怎麼好玩的遊戲學生可能也不會覺得開心。

同樣一則笑話,為什麼有的人講就特別好笑?有的人講就很無聊,甚至很尷尬?同樣的原因,他可能自己沒有感受他的笑話多好笑,所以沒辦法將情緒傳染給其他人。

因此,如果你要把故事講得生動,最好的方式就是將你自己帶到故事的情緒中,當你沉浸其中時,聽者一定也會有同樣的感覺,而這件事不能偷懶,你有沒有認真體會自己說的故事,對方的潛意識都能察覺,這是沒辦法演的。

11. 壓力

壓力在學習上也佔有很重要的地位,適度的壓力能幫助學習,而壓力太大或完全沒有壓力都會對學習造成不好的影響。

壓力會釋放皮質醇攻擊腦中的神經元,而在腦袋能應付的情下,通常都能戰勝皮質醇,在戰鬥結束後,腦內的蛋白質開始進行修復的作業,可以讓神經元變得比以前更強壯,對處理新資訊更有幫助。

但當壓力太大或持續時間太久時,皮質醇分泌過多,腦袋無法防禦蜂擁而上的皮質醇,最後敗給了持續湧入的皮質醇大軍,神經元無法回復,掌管記憶的海馬迴開始萎縮。

而無壓力時,就像生活在沒有戰爭的時代,士兵們的武器漸漸開始生鏽,最後一個個壞掉,沒有了戰爭,連防禦的能力都沒有了,海馬迴也自然開始萎縮。

適度壓力有助於增強記憶與學習;高壓力與長期壓力對身體有害。

情緒(emotion)和感受(feeling)不同,情緒是生理感覺,由體內化學物質造成的;而感受是一種心理解讀,你如何看待情緒將會影響他的表現。這兩項東西是會相互影響的,但是是不同的東西。

做雲霄飛車時,體內的化學物質會飆升,這時有些人會將這種情緒解讀為「刺激」的感受,而有些人會將他解讀為「壓力」的感受。同樣的情境,同樣的化學物質,解讀改變了人們的感受。

因此學習如何看待壓力是我們每個人都必須練習的,有時轉個念,或許事情沒有想像中的糟。

壓力是感受,不是情緒

12. 分散

如果現在要準備考試,你總共可以讀八個小時,你覺得一天讀兩個小時,持續四天和一天專心地讀八個小時,哪個效果會比較好?

書中用開闢叢林的例子來告訴我們分散練習的原理,而這讓我想到了在某些草地上看到人們「走」出來的路,那條小路上往往是光禿禿的,而這也是因為常常有人去踩踏那條路而造成這樣的結果。但如果你是在自家的草坪上用除草機割出一條路,不用幾天,草又會完好如初的長出來。

同理,記憶也是一樣,一次性地進行大量的記憶不比長期反複的提取記憶。作者有說過記憶不像雲霧那樣消散,而是像在叢林裡一樣,久久不用就被淹沒,但不會消失,因此常常去「提取」記憶是很重要的。

大部分的鞏固發生在睡夢中,而且鞏固不會立刻發生,而是需要幾個月來完成,因此時常提取記憶更顯得重要,這讓我想到《為什麼要睡覺?》這本書中作者提到睡眠能幫助學習,也可以增強記憶力。睡眠能幫助我們鞏固記憶,並且能將腦袋中的雜訊清空,騰出空間來學習新知。

回到剛剛的問題,有非常多的研究顯示,分散練習的功效會比抱佛腳似的連續學習要來的好。所以下次請好好分配自己的讀書時間!(好啦學生時代的我其實也是每次都在抱佛腳。)

實際應用於教學/簡報

身為一位老師,在讀完《最高學習法》這本書後,進行了許多反思,我時常在課堂後檢視自己當天的教學情況,並常常問自己,我今天用了書中的什麼方法?今天學生為什麼在這個部分不熟?是不是有更好的教學方式?以下我介紹幾個我在教學面做的一些改變,希望能提供你一些簡報或課程的靈感。

- 避免多功

- 我看過很多老師在教學時,第一個步驟就是叫學生拿出課本,其實這樣會讓學生將一部分的注意力放到書本上,而這時你在口頭講述的內容可能就會被忽略。

- 因此,為了避免產生布洛卡/威尼克瓶頸,最好的方式應該是先不要讓學生拿出課本,先在白板上秀出關鍵字,或是圖片,開始教授當天要學習的新知識,等重要的資訊傳達夠了,再請學生拿出書本抄寫筆記或是補充。

- 空間記憶

- 在結束一個段落的教學後,我喜歡請學生關上書本進行一兩個小活動。我會問在剛剛的那一頁中的某個圖片,出現在書本中的什麼地方?或是剛剛在書中那個人手上拿著什麼東西?有時也會問說剛剛提到的那個詞在書本中的第幾頁?能不能有人馬上翻到那頁給我看?藉由這些練習,強化學生們的空間記憶。

- 培養錯誤文化

- 我發現很多學生常常不是因為不知道而不回答問題,而是因為他們不敢回答問題。因為他們害怕出錯會遭來恥笑或是責罵。在這方面一定要教導學生面對錯誤的正確觀念,要從錯誤中學習,並且制止那些會嘲笑犯錯的學生。

- 回想

- 用回想的方式學習是我在這本書中獲得到最大的啟發,因此不管課程進度會不會很敢,我一定都會帶著學生複習之前教授過的內容,而且會用問問題或是請學生自己造問題的方式做練習,透過時常提取記憶的方式達到學習的效果。

- 分散

- 分散練習也是學習很重要的方法之一,與其一次塞很多新知,不如將學習資訊拆解成許多小部分,分散在多次的學習中。因此我開始將課程的安排上做些調整,複習的比例增加,每次上課都一定會將前幾次教過的內容重新練習,並且在複習後加入一些新的東西。

總結

《最高學習法》真的是一本非常酷的書籍,讓我重新了解到一些已知的教學巧技背後的原因,也提供了很多我所不知道的方法,因此我在讀這書本後不僅重新省視我上課的模式,也開始在自我學習的方面做了一些調整。

非常推薦這本實用、有趣且淺顯易懂的書給你,相信這本書能帶給大家在許多方地都用得上的技巧。不論是簡報、教學、自我學習、準備考試等等都非常實用。

最後也希望你能包容前面一些字文順序的錯誤,我相信這次你一定發現的更早(還是其實沒有呢?)在經過以上的一些練習後,我們更應該將這些學習方法謹記在心,保持謙虛,並時時刻刻檢視自己,將這些技巧內化成我們教學以及學習的模式。

我們所看到的世界其實不是真實的,而是透過大腦預測後所產出的結果

原文連結閱讀前哨站

Like my work? Don't forget to support and clap, let me know that you are with me on the road of creation. Keep this enthusiasm together!