抑鬱聾人出院翌日跳樓亡 死因研訊留下疑問與傷痛 家屬:希望真係有天堂

(原文刊載於法庭線)

文|法庭線

記者|馮家淇

攝影|Tszhei Chan

三年多來,Eva 還是會想起同一畫面。

一個早上,她接到保安來電,說父親出事了,便匆匆趕到樓下平台,看見倒卧在地的鍾志強。警察對她說﹐傷者當場證實死亡,毋須送院。她雙手顫抖,還未回過神來,警察補上一句:「要有心理準備,聽日要認屍」。那年,她 20 歲,那夜,她無法入睡。

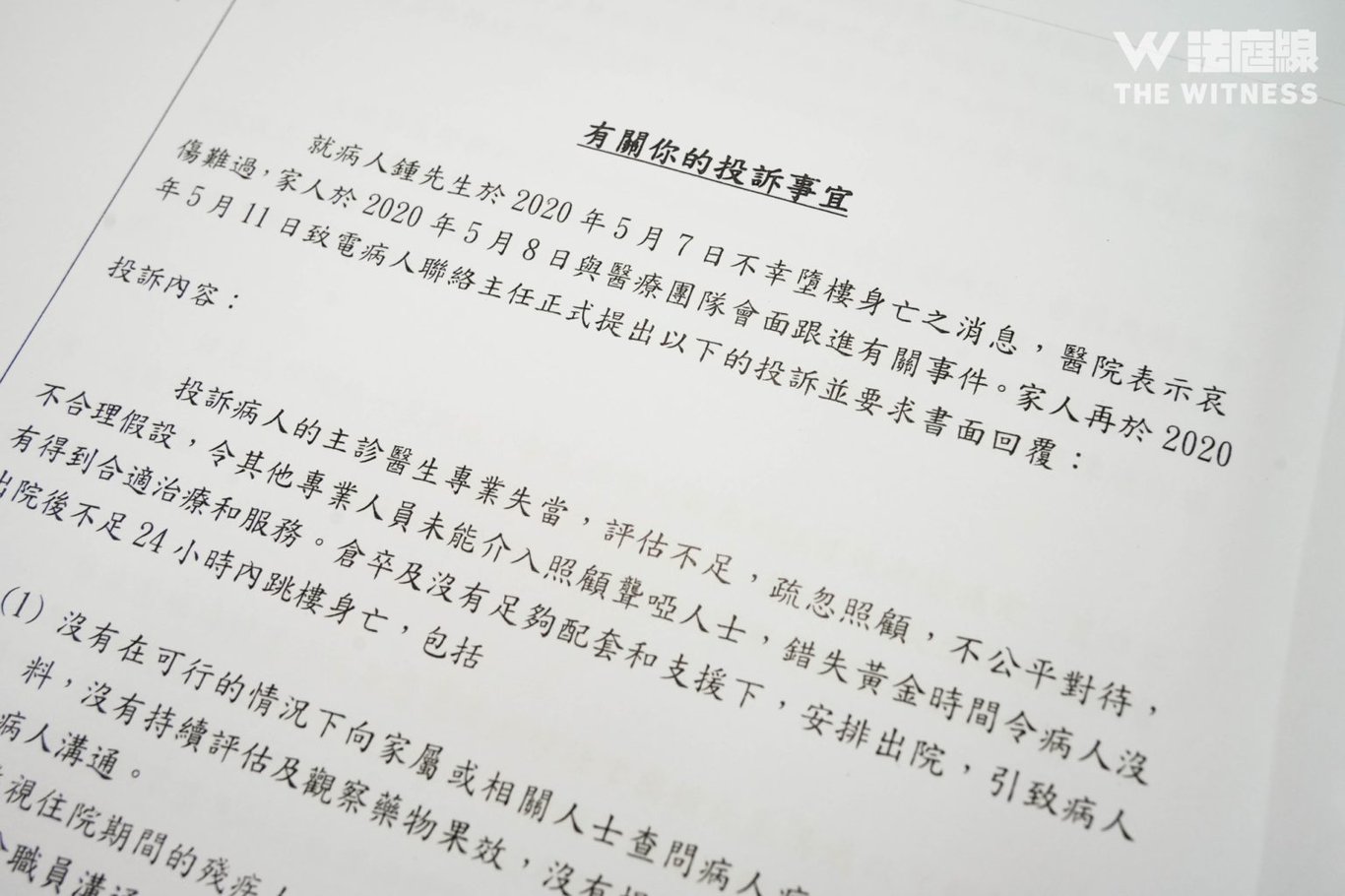

58 歲、患抑鬱的聾人鍾志強,2020 年 4 月 21 日留院葵涌醫院 15 日,出院 16 小時後墮樓身亡。2023 年 7 月,死因庭召開研訊,塵封的醫療記錄被翻上檯面,庭上揭示自殺風險評估表出錯、死者住院未獲安排手語傳譯員、只用紙筆溝通,再一次勾起 Eva 與姑姐 Candy 的傷痛。

經歷六日研訊,陪審團一致裁定死者「精神紊亂下自殺」,另建議醫管局要求病人入院時,必須最少提供一個緊急聯絡人;醫護人員處理表格時,須填寫評估時間。

研訊結束,不等於為事件畫上句號,更為家屬留下問號——院方與病人的溝通,到底是怎麼一回事?為何沒有與手語傳譯有關的建議?怎樣可以避免事件再發生?

「不論係院方又好,我哋家屬都好,其實係為咗搵到真相。一嚟係為咗死者,二嚟為咗在生嘅人,去面對呢件事情。」儘管等候三年換來的答案,讓她們失望、不解,Eva 說:「我覺得我哋已經盡咗力。」相關報道:抑鬱聾人跳樓亡死因研訊 家屬指院方溝通失誤 如何才是合適的精神健康傳譯?鍾志強的 Side A:樂觀與外向

在法庭外,鍾志強不叫作「死者」,他是 Candy 的哥哥,是 Eva 的父親。

每次 Candy 出入法院,都會用雨傘遮蓋,避免被人拍攝樣貌。裁決後,她答應受訪,首次在記者面前脫下帽子、口罩,顯然有些不習慣,看到鏡頭還是避忌。Candy 在桌上攤開筆記本,是聽審時抄下的內容,她望一眼、吸一口氣,向記者訴說哥哥的故事。

鍾志強在九兄弟姊妹之中,排行第六,因父親吸毒,他在媽媽懷孕時受感染,導致先天失聰。即使如此,Candy 形容哥哥個性仍是外向、顧家,工作勤奮獲上司賞識。後來,哥哥與同為聾人的女友結婚,誕下 Eva。

在聾人家庭長大的 Eva,成長環境沒有言語,自她懂事以來,已是用手語與父母溝通,也習慣當「傳聲筒」,為他們打電話查詢不同事情。

Eva 眼中的爸爸性格樂觀,愛跑馬拉松,也愛看《老夫子》,每期都買來看,漫畫在家中堆積成一座小山。她記得爸爸任職洗碗工,常常工作至深夜才歸家,雙手因此有灰甲、變得粗糙。

鍾志強的 Side B:欺凌與抑鬱

鍾志強墮樓亡後,Candy 才得悉哥哥患有抑鬱症。

家屬方的大律師曾在庭上,向主診醫生展示一份 2010 年社署信件,顯示他當年企圖自殘及傷害女兒。「我知道佢有經濟壓力,但係我唔知佢呢件事」,Candy 嘆道,「佢哋(哥哥一家)比較保護自己,或者報喜不報憂,我哋聚會問佢嘢,佢都話冇事」。

Candy 還在其他醫療紀錄發現,哥哥工作時被欺凌,讓她心痛不已。她哽咽說:「呢次其實揭起咗我哋好多傷痛,哥哥原來咁慘,冇講畀我聽,如果當下我知道多啲,我會諗點幫佢」。

簡單如哥哥家中的電視機壞了、疫情期間口罩不夠用,「全部都係大家收收埋埋」。她不斷反思,自己是否做得不足,未能保護哥哥。

自母親去世後,Eva 與父親相依為命,即使兩人同住,同樣對他被欺凌一事蒙在鼓裡,「我諗佢有好多事,都唔想我擔心。」

Eva 憶述,父親從葵涌醫院出院後性情大變,頭撞升降機門、拿剪刀及鎚仔傷害自己,以手語表示想永遠不上班。父親又向她遞上寫有「失智」的字條,指著太陽穴稱思緒混亂,也抗拒入院。就在 Eva 致電社工一刻,父親走出家門,從大廈 25 樓一躍而下。

「我為咗呢件事情都諗咗好耐,如果我冇行錯邊一步,結果會唔會唔一樣?」Eva 反覆詢問自己,陷入自責的輪迴。

她在庭上,曾以「一般」形容與父親的關係——那是因為他們都不善於把「愛」說出口。「我一直覺得『愛』呢個字,其實係一個好沉重嘅字,我唔敢好輕易地話我愛爸爸,我付出過啲咩?我做過啲咩?」

直視傷口「想上 25 樓那扇窗看看」

父親去世翌日,Eva 往殮房認屍。其實,她不太認到父親,「佢個頭係扁晒⋯應該係爆晒腦」,那個畫面在腦海中揮之不去。Eva 獨住在舊居時,一直想行樓梯上 25 樓,看看父親從哪個窗跳下來——直視傷口,是她應對痛苦的方式。

母親 6 年前在家中椅子猝死,Eva 在她離世後,以同一姿勢坐上同一椅子,她告訴自己:「我唔會好似媽媽咁,突然死去嘅」。父親從高處墮下,她同樣嘗試代入爸爸最後的步伐,「我就諗,如果我行樓梯,係咪可以經歷到佢一樣嘅感受,究竟佢抱住咩感受,慢慢咁行上去?」。

有一次,Eva 扔垃圾的時候,向上行了幾層,「然後同自己講,快啲落返嚟」。她坦言,曾想過輕生,「所以我係非常唔希望,最後嘅結果可能同我爸爸一樣⋯我一直好掙扎,一直同自己呢個情緒掙扎」。

她形容自己後知後覺,父親離世一刻,她沒有大哭,而是第一時間想到,要找全職工作養活自己,和處理家中一大堆瑣事。單單是調遷單位,也跟房屋署周旋了一年,才獲調離舊居。面對雙親相繼離世,承受著巨大壓力,Eva 患上抑鬱症和甲狀腺病,不得不休學,更試過在家中暈倒,幸有親友報警「爆門」救回她一命。

死因研訊展開後,Eva 不敢服藥,怕自己服藥後昏睡,錯過研訊。Candy 亦食寢難安,不時上吐下瀉,她意識到是身體響起警號。然而,心中牽掛、擔心的還是 Eva,「我都唔想佢重蹈我哥哥嘅情況,滄海遺孤留返喺度,咁我盡我能力,幫到幾多得幾多。但係有時情緒嘅嘢,一下佢又諗唔通嘅話就冇咗。」

研訊之後 仍然留下疑問

六日的死因研訊,主診醫生供稱事發正值疫情初期,擔心手語傳譯員入病房會交叉感染,故未能頻繁安排;專家證人則提到護士為死者作出的自殺風險評估,未有計算死者喪偶及經濟支援不足等因素,故死者的自殺風險非中度,有機會屬高度。

庭上重新讀一遍,鍾志強從入院至去世的經歷,對家屬而言,無疑是錐心之痛。但面對醫管局代表大律師的盤問,尤是提到「疏離」兩字,更刺進 Candy 心中。

大律師向 Candy 指出,死者一家人的關係疏離。Candy 庭上聞言表示不覺得疏離,只是少見面。「佢哋唔認識我哋成長、經歷或者家庭背景就話疏離,我覺得呢個批判係唔公平」。

她又氣結道:「如果我哋真係疏離嘅話,我其實可以唔使理,判咗咩就咩,點解我哋要企出嚟?點解會願意花一筆(律師費)企出嚟?」

Candy 形容,死因研訊是「砌砌埋埋都睇唔清楚真相」,尤其院方在哥哥住院期間,沒有安排手語傳譯,只用身體語言與他交流這一點,令她耿耿於懷,「佢乜都擰頭,(院方)就以為乜都冇(問題)」。

任職護士的 Candy,更清楚院方運作,指若護士沒有記錄哥哥住院情況,事後是難以追究。「你冇記錄就冇記錄,你問唔到,你唔會追查 A(早更)、P(晚更)、Night (通宵)嗰八日、三更嘅姑娘」。

她又質疑,「妄想」、「幻覺」等精神科症狀,不是常見字眼,一般人都未必能夠清楚明白,何況是只有聾校初小程度的哥哥。她指院方事發後沒有提供文字溝通紀錄,「我都唔知道佢點問到點題,到底哥哥點樣答佢。」Eva 亦指,父親只能以簡單文字溝通,「自殺」的「殺」也不會寫,亦容易調轉詞彙,例如會將「活潑」寫成「潑活」。

「希望這個世界有天堂」

研訊最後沒為手語傳譯的對錯「定奪」,陪審團的建議也沒有著墨。兩人難免感到失望。他們深信溝通失誤是事件的癥結,卻無人為此給予一個答案。

Candy 慨嘆,如果院方當時給予多一點關顧、多一點了解,悲劇或不會發生。「我哥哥就係,佢十年嚟都有抑鬱症、自殺傾向,控制得到都冇事。如果佢今次自願、覺得需要求救,佢覺得要搵人幫忙,但係今次佢哋正正冇正視,忽略佢需要,喺咁短時間,就跳咗落嚟。」

「到(案件)依家完咗,其實我會諗,點樣可以避免下一次嘅發生。」Eva 說,決定站出來的原因,是希望大眾關注聾人福祉。事件被傳媒報道後,Eva 看到不少批評,說她的爸爸是自殺,為何要醫院負責。她理解對方看法,「我相信係會有兩極嘅意見, 或者可能有人唔同意⋯但係個重點係,點樣可以改善到醫院嘅制度。」

醫管局在死因研訊後回覆查詢指,自 2020 年起,葵涌醫院已採取一系列措施,加強對有特殊溝通需要病人住院及出院時的支援,亦會研究把措施推展至其他醫院,包括在病人評估表中加入傳譯服務的選項、加強員工與有特殊需要病人溝通的培訓和教育等。

Eva 現時任職兼職手語傳譯員,回想父母還健在的時候,她只打算做一個普通文員。經歷父母相繼離世,她說:「就覺得原來手語傳譯呢個圈子,係咁缺乏人手」。談未來或太遙遠,Eva 盼之後有機會,能成為全職手語傳譯員,「特別喺呢個家庭背景下,我諗我更加理解聾人個困難同需要喺邊。」

兩人距離「釋懷」,大概還有一段距離,Eva 留下最後一個「疑問」。「我會想知道,究竟佢承受咗幾大嘅痛苦,先會選擇做呢件事,我諗我永遠都理解唔到,嗰種痛苦係點樣。」

「所以我依家唯一嘅願望,係希望呢個世界真係有天堂。」