把爬行作为方法:封控校园里选择发疯的大学生

作者:芥芥子&胶泥

引言

人工草坪是一种塑料制品,为了增大摩擦,上面遍布黑色的颗粒,有时候塑胶跑道脱落的红色颗粒也混杂其中。也有一些地块更多地被人们蹭踏,在那里,塑料假草脱落了,露出了光秃秃的塑料底面。

就算是同一块假草坪,也是不均匀的,这是正在读大三的鸠鸠近些天的新发现,这段时间来,他和互不认识的大学同学一起,尝试聚在操场上,以一种最接近大地的姿态观察假草坪、在夜色掩映下阴暗地爬行。

普遍过着一种压抑生活的大学生在被风控的校园里爬行,这并非孤例,“阴暗地爬行”成为流行事件后,也在中文互联网上引发了各类观点的讨论,大众对其赋予的意义和解读已经远不止“爬行”这一个身体行为,“身体”成为了不同立场和观点交锋的话语战场。

“有很多爬友把它看做一种去中心的活动吧,我们没学会走路前都在爬,也没有什么额外的条件限制,自己就可以爬,想爬就爬,感兴趣的人也可以参加。”鸠鸠今年“浅爬”了两次,在朋友圈里分享了自己爬行的体验。

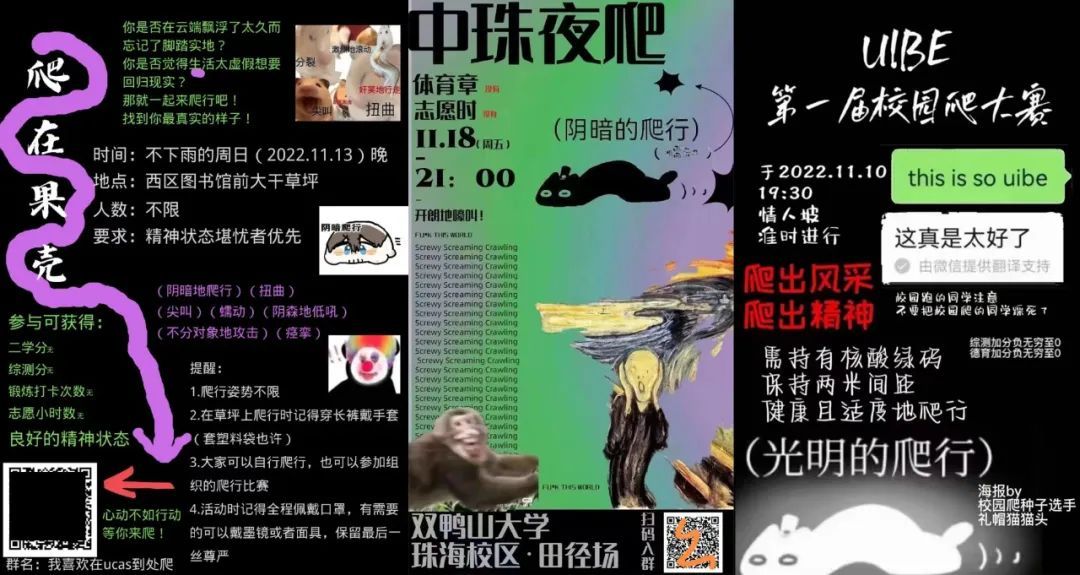

中国传媒大学是该活动创意的发源地,中传校保卫处近日受采访后表示,这是学生自发举办活动(2022年11月11日,澎湃新闻)。

在中传之后,北京的清华、人大、央财、对外经贸等高校都有学生很快跟进了爬行活动,随后除北京以外,全国各地的不少高校,也涌现了自己各具特色的爬行活动。当前,在抖音平台和小红书平台,可以检索到各大高校的大量爬行视频,并一度登上微博热搜,成为小红书最火的话题之一。

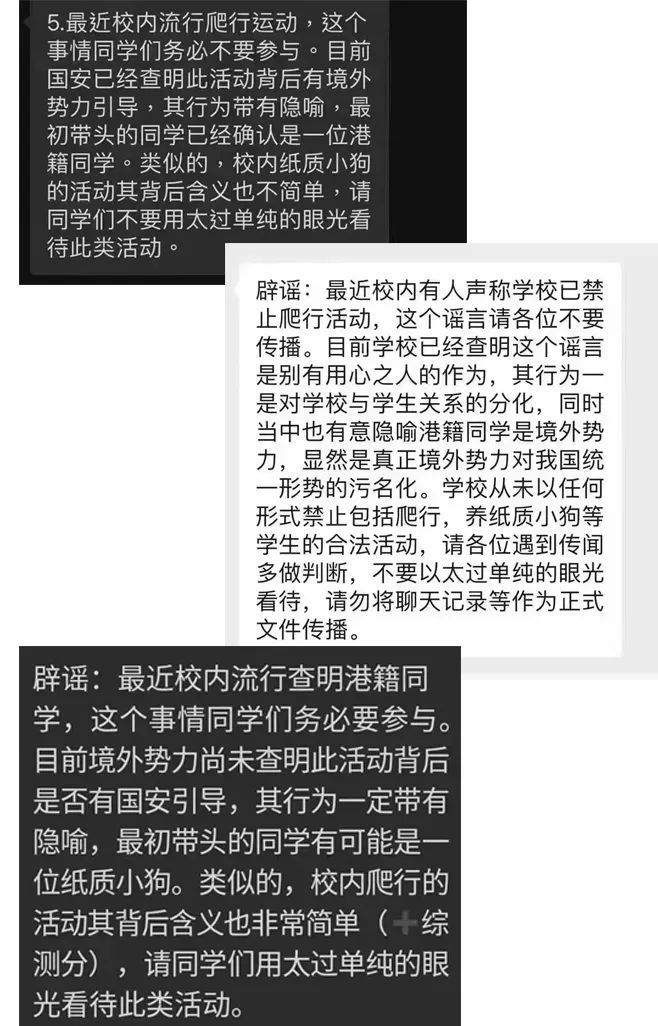

爬行的热潮掀起后,这一群体行为曾在不少学校引起过校方忧虑,有部分学校约谈了部分学生,还有个别高校进行了防范和禁止,“官方下场”使得这一自发行为被赋予了更多可供解读的意涵。

有网上流传的学校微信群通知显示:“接到校方来电,通话中校方称当前形势下爬行存在被不明势力利用风险,不利于国家安全和个人安全。为自身安全与学校安全考虑,校方要求各位同学暂停/制止任何爬行行为,请各位同学谅解”。

事情并未因为学校的非正式通知而彻底定论定调,随即有人依照通知的问题制作了若干个版本的聊天记录通知,将爬行禁令翻转了又翻转。

无限封控下的学校与学生

从发疯文学的诞生和流行,到宿舍里制作纸板狗,再到来到操场上进行阴暗地爬行,大疫三年下,封校中的大学生的精神状态,从虚拟空间来到了现实世界,显性的活动实现了“破圈”的效果。

这也说明了抑郁和发疯不再停留在隐喻层面,而到了一个新的节点,而看似怪诞的行为背后,是难以言说也无处释放的精神创伤。

不论是刚从高压的应试教育里离开,进入另外一个形式的禁足生活,还是那些关于做核酸、出校申请、上网课的日常,“疲惫”成为一种新的日常。

今年同样也在上海某高校念大学二年级的赖玛是第一届体验网课的高三生,填报志愿时,她从前辈口中听说了“选学校不如选城市”的观点于是来到了上海,“有时候我觉得自己真是自投罗网,同样是坐牢,你说我为什么不在老家上大学呢?”,赖玛也承认这种压抑的情绪会向内,转成一种对自我的攻击,“考试啊,失业啊,卷绩点啊,其实空间很小很迷茫的,每个人都很隔绝,郁闷也不知道要找谁说,大家都一样。”

本该帮助学生发展和完善人格的学校在某种层面上不仅缺席了这一角色,反而还成为了负担本身:学生被要求“拒绝躺平”、积极和正能量,本质上是漠视了学生的痛苦。同时,在社会层面上,大学生隐隐地被视为正在接受高等教育的“精英阶层”,在一种倡导自我负责、自我照护的话语下,他们的痛苦显得如此矫情和微不足道——“在学校里有吃有喝还有什么不满意的?”“帮大学生转发了求助,等会转过头来就会感谢学校”……

福柯首先注意到了这种权力在日常生活中的扩散,以及与权力行使具体斗争的“痛苦”。进一步的,福柯指出,谁被承认是主体,谁就有权力反抗。

然而大学生被剥夺了这种“反抗”的权力,不可以也无力对学校的管理措施展开有效的改变;进一步的,在大流行病的背景下,学生也被剥夺了“呼救”的权力——“全国都在封控,学生有吃有喝,还抱怨什么呢?”大学生剩下的,只有顺从的义务。阿甘本指出了例外状态下权力的隐秘来源,此时,在大流行病的背景下,在学校这一场域,阿甘本意义上的至高权力与福柯意义上的微观权力进行了一场奇妙的交汇,而这代价就是学生,学生成为了牺牲品。

“我不想和别人比较痛苦,比惨当然是无意义的,但是为什么有人希望我闭嘴呢?难道我的痛苦说出来,别人就不能说了吗?”鸠鸠尝试过和家人诉说自己的痛苦,却被指责为“负能量”。

正如德勒兹所言,权力是一只鼹鼠,它只知道自己在隧道网络周围的路线,它的多个孔洞,它从下面出现。但正是因为权力本身不说话也看不见——它让我们看见和言说:阴暗地爬行,就是丧失了大量应有的权利之后,大学生们在极其有限的工具箱里,找到的一种温和的释放手段和表达方式,是一种在权力的边界进行的游移行为。

社会失范、异常行为与身体反抗

每当社会失范的时候,总能迎来异常行为和身体反抗。此时,身体既是情感和观念的承载,是一种最切身的体验,身体表现也是一种微观层面的表达。

行为依托于身体,身体建构出行为,异常行为本身就成为了一种无言的言说方式和态度表达方式,蕴藏着多种的可能性。

一方面,异常行为是一种预示与警告的方式,行为代表了对过去的不满与未来的悲观。现代行为主义的一个源头,可以追溯到古希腊的犬儒主义。第欧根尼是古希腊犬儒学派的代表,他批判当时社会的堕落和价值的伪善,希求返回原始的自然状态,粗野的生活方式,他用自己的行为来诠释“犬儒”。第欧根尼本人就是这样一个典型的犬儒主义者的形象:他无忧无虑地活着,顺其自然地存在于世间,宛如一条狗。他走着自己的路,不在乎别人的评论,偶尔,他的行为会把周围的人改造成犬儒。犬儒主义者,用自己本身的行为,消解掉了世俗的价值。哈里斯(Harris)说到,“犬儒不只是在过去饱尝辛酸,犬儒是对未来过早地失去希望。”世界是一场荒谬,犬儒主义者也选择了以荒谬对待世界。

另一方面,异常行为某种程度上,也可以成为一种社会调适的手段。

Ian Johnson在《中国的灵魂》一书讨论了八十年代中国出现的气功热现象。Ian引述人类学者Nancy Chen的结论认为,气功的流行或许和人们压抑的情感有关——

当文化大革命造成的种种痛苦过去之后,出现了大规模的心理释放抒发,公园、居家后院、乃至于街道,全都成为可以不受拘束、尽情哭喊大叫大笑的场域了……一位气功大师恰如其分地总结说:气功释放了中国的灵魂。

异常行为也证实了身体的自主性。

当其他一切既有的方式失效之后,身体就成为了仅剩的自主性空间。孙机提到,在《美国的隐逸派诗人》中,有这样一段对话,

“中国有没有垮掉的一代诗人?”

“有。一千七百年前的晋朝就有。嵇康、阮籍、吕安、向秀,还有孙登、陶渊明,都可说是他们的代表人物。”

“他们歌唱吗?”

“唱歌。他们唱一种‘无词之歌’,也叫‘长啸’,每天在小林中仰天长啸,抒发感情(1982,光明日报)。

在现实与制度的压力下,大声呼喊成为了魏晋知识分子一种身体反抗的方式,特立独行成为了一种抵抗时代侵入的手段。

爬行作为方法

在佛教中,匍匐前行,一步步到达圣山,代表了一种忠诚。匍匐确实降低了自己的姿态,但并没有降低自己的力量,它反而是一种力量的展示。

从直立行走到爬行,不仅是一种行动姿势的变化,眼光向下,这也带来了看待周遭一切事物的视角的改变。

在上个世纪70年代末,80年代初,美国的行为艺术家Pope.L发起了行动,号召大家一起在纽约爬行,以抗议种族暴力。纽约客对Pope.L进行了采访。Pope.L认为,在街上爬行,是一种将我们的注意力引向视野之外的世界的方式,特别是任何失去“垂直性”的人的世界——他用这个词来描述足够富有的功能,或者足够健康,可以保持直立和运动。

这种社会几何学是 Pope.L 探索不平等的方式,这些不平等常常被层层共谋、内疚、不作为和不可避免的感觉所掩盖(2019年11月22日,纽约客)。

在不久前,地铁爬行也一度登上国内的热搜——中国美术学院的一名学生进行了一项行为艺术实验,她在地铁的车厢中,无视他人的目光,缓慢地爬行了100米。虽然和近日的高校爬行活动没有显著的联系,但开启了国内把爬行作为方法的先声。

在高校的爬行行为,相比前者而言,由于其广泛的参与性,产生了更大的影响力。当流动成为了禁忌,在学生最需要流动以建立连接的时刻,自上而下的网格化管理,分割了孤立的个体,切断了自下而上的网络生长——这两个不重合的网络,以一方战胜另一方的结果而告终。

这场隐秘的战争,其象征寓意,通过大学生“阴暗地爬行”这一行为表现出来:战胜者是无需显形的,它可以隐藏在帷幔背后;而爬行者,则用身体性行为完成了一种承认政治,宣泄了一种对于现实的无力感,正如历史书写的记录中,爬行也隐藏着服从这一隐蔽话语。

但同时,“阴暗地爬行”这一行为,不止步于此,同时创造了更多的可能性。阴暗地爬行不仅仅是一种承认,还是一种反抗,承认与反抗构成了一种互文,一同建立了一种新的反抗形式。它的反抗性质并不完全取决于参与者,还是是由校方所一道完成塑造的——当新的禁止出现,它就同时被升华了。

福柯最早注意到身体和权力的关系。

身体是权力的规训对象,也是权力的最有力反抗者,权力将身体压制在黑暗之中,而“阴暗地爬行”找到了一条通往微光的孔洞,爬行最终解放了身体——一切构成了一种绝佳的象征。正如福柯所言,身体是一切乌托邦的首要行动者,乌托邦从身体中诞生。

“阴暗地爬行、尖叫、扭动、分裂、蠕动、翻滚、激烈地爬动、扭曲、痉挛……”爬行不仅仅是是单一的爬行,而是包含了多元的行为,没有任何规范,也不存在标准的定义。它是身体的彻底跳脱,是现代生活的对立面,是不清晰的混合体,无法界定是它的特质,混沌是它的追求,蕴含着返璞归真的意义。

弗洛伊德认为,成年人重返儿童的行为,是一种应对焦虑的退行防御机制。面对弗洛伊德“退行”的理论,是否有且只有一种lean in式的新自由主义观点?这种天真是否就真的只能被定义成“不健全”和“幼稚”?还是说它会导向新的可能性?结论还不得而知,但爬行作为一种身体的实践,当幼稚和天真成为一种方法时,它引领爬友逐步脱去社会角色,脱离规范的压制。

爬,都可以爬的,多爬爬,一直爬到返回天性,或许就能爬回真实的草地上,那里或许草坪茂密柔软,自由得你可以重头再来,重新选择进化成另外的什么动物。

阴暗地爬行,产生于异化的社会环境,也是一种对异化的应对方式,在红线之下,这已是仅有的空间所能拥有的最后的行为方式。它的确不够锋利,有那么多弱点,如此个人,很戏谑的样子,匍匐的姿态也和所谓优雅文明相去甚远。但这种距离凸显了荒诞,也许它可以在密不透风的校园范围内,划开一个微小的口子,供封闭着的学生们小口呼吸新鲜空气,暂时减轻一些精神上的压力,产生一些表达的力量。不论它表达得或好或坏,至少是一个练习。

*文中受访者均为化名

Like my work? Don't forget to support and clap, let me know that you are with me on the road of creation. Keep this enthusiasm together!