對談》當我們談論性,我們談的是解除防衛:張亦絢vs.紀大偉談《性意思史》

對談開始之前,紀大偉包包都還沒放下,迫不及待,問題走得比動作快:「你寫了那麼多胸部,為什麼沒有寫到屁屁呢?」這頭的張亦絢被突如其來的問題攫住,表情有點意外三條線。面對紀大偉第二次追問,張亦絢笑道:「沒寫到的還多著呢,《性意思史》本來就不是用包山包海的方式在進行的。」

小說家張亦絢從《愛的不久時》開啟對性別界限的探索,《永別書》加入更多身體、政治國族認同的呼應,到了近日出版的新作《性意思史》,更攤開來直面「性」的各種切面,探討少女/同女的性啟蒙。

應Openbook之邀前來與張亦絢對談的,是兩年前以《同志文學史》囊獲各大文學獎項的小說家學者紀大偉。早年以《膜》、《感官世界》等酷兒小說鵲起的紀大偉,在《同志文學史》中添加了史學的角度,在嚴肅的文學創作之外,他風格鮮明,時有正經,時有挑逗,時有岔出常軌。

➤性的關鍵TAG:防衛與文化介入

紀大偉順利入座,不多廢話,率先針對書名「性意思史」拋出回應:「在台灣學術界,提到傅柯的《History of Sexuality》,書名翻譯成『性史』,但並不貼切——傅柯關注的其實不是sex(性),而是sexuality(性意識)。亦絢的書名『性意思史』反而更貼切,有點挑逗,有點難以捉摸。」

紀大偉點出:「無論是『性史』或是『性意識史』,都太正經八百、太學術腔了,而『意思』則更符合流動的感覺。」順著這個有趣的觀察,他也類化一般人對於性的認知:只有同性戀與異性戀的二元分法,而這實是觀念的誤解,關於性絕不止於此,還能更多。

張亦絢坦言,書名其實是應文學雜誌專欄邀稿而起的主題名稱。「中文的『意思』兩字本來就很微妙,說誰對誰『有意思』,說的本來就是性吸引力。」

紀大偉破題就引用《性意思史》中的句子:「沒有性就不會有之後的談話」,點出就如小說所言:「一些親密對話必須在脫光衣服的狀態下才能講。」

張亦絢接過話尾:「這也是我長期思索的問題。剛剛提到的並不是很單一的現象。性除了快感以外,還有一個很重要的問題是『防衛性』——如果跟某個人可以進入性的談話,或者建立某種性的交流,我們假設基本上雙方都處於解除防衛的狀態。」

因此,張亦絢談論的性,不只在於解放,她也在乎人際交流的「去防衛」機制:「現代生活中,人與人的交往變得頻繁,但事實上還是會產生一些僵化的部分,有些接觸仍然帶有不可能放下的防衛性。」

然而,見解透澈的張亦絢開玩笑:「當然不免擔心,小說出版後會被簡化成『鼓吹大家與陌生人上床』。」因此她更聲明背後的意旨:「這是一個關乎人性的東西,不管是藝術或閱讀,都存在努力解除防衛的這個流派,當然也有希望讓人肅然起敬的作品,但我自己始終是偏向解防衛派的。這也是為什麼我想要不惜『身敗名裂』來為之的原因。而且覺得很高興。」

提到性,通常聯想到的是性的快感,但走在思想浪尖的張亦絢揭穿的是「防衛」戰場。《性意思史》的主述者們攤開自己,企圖抵達的確實都是溝通與理解層次,防衛與自我/他者之間的關係。

張亦絢更提到契訶夫筆下的角色普拉多諾夫作為佐證:「這角色是個花花公子,可以跟任何型態的女人上床,但並非強迫對方,他的重點在於他很能解除她們的防衛。但為什麼他勤於解除那麼多人的防衛呢?其實有個很大的問題是,他沒辦法解除自己的防衛。他自身的防衛性很強——徜若人的防衛性很強,他會像始終活在甲冑裡面,那是很痛苦的。只是解除他人的防衛,永遠只做了一半,更根本還是要解除自我的過度防衛。」

紀大偉頻頻頷首,補充道:「這本書談的是人的設防跟不設防的問題,有些時候,性確實是可以讓人撤除防衛的。」

《性意思史》收錄的同名中篇小說,有個主述者路易曾經面對前女友想對她「撿屍」的情狀,路易後來反省,當時她是靠自己的力量來決定行動的嗎?在這行動之間,小說家置入了楚浮的電影,路易的關鍵決定,原來聯接到楚浮的電影。

張亦絢表示,這並非告訴人們「要照著電影或小說情節行事」。她解釋:「很多人在面對性的挑戰或挑逗時,是否能做出較能說服自己,或說比較讓自己滿意的反應?這並不完全是靠自己的好個性或聰明就可以達成的,很多時候其實與所處的文化有關。因此,楚浮出現,我想表達的是一個文化介入的例子。」

張亦絢指出,文化讓人們面對性的選擇時,有了參考的基礎。

在當代華人社會中,「性事」直到現在都還是難以直接開誠談論的話題。紀大偉早年的小說創作對酷兒/同志/性多所琢磨,直到現在「離經叛道」標籤的影子彷彿還沾著他。而張亦絢的《性意思史》直接點出同女/少女的性啟蒙,同時關注社會道德框架造成的性壓抑,以及被綁架的身體自主權,更是直接挑戰父權意識。

張亦絢接著提出自己的觀察,她認為在現代社會聊及性慾,普遍仍會被視為品德可疑之人,也因此讓人更無法正視性的存在。然而正視性愛確有其必要,張亦絢說:「『性』碰到很大的困難,因為還是存在一個『不說』,所以沒辦法接受『性』就是要面對的問題。無論對少年或少女,成年人的角色不是要去說該怎麼做不該怎麼做,而是應該陪伴他們並且告訴他們去面對性是對的,這是成人的責任。」

➤(性)知識的有用與無用

談及創作心路,張亦絢表示自己在書寫時,很有意識地想起了蕭颯的〈死了一個國中女生之後〉。她刻意不走成那樣的風格,用自己的方式揭露。「小說或文學有自己要接下的任務。像蕭颯那篇小說,當年我也有受到啟發,這就是在我之前已經有人做了的嘗試,因此我在處理時,便會注意到那樣寫有什麼限制,是不是可以有其他擴展的可能。」

同志婚姻公投法案才剛通過,然而,性別平等教育以及身體教育近日依然喧騰一時。順著訪談的脈絡,紀大偉思及此事,發出深沉的慨嘆:「有些東西還是不足夠的。性別教育可以排解一些侵害或霸凌,但是對於人的仇恨——恨自己或恨別人——性別教育沒有辦法挖得那麼深。性別教育是教大家尊重有禮貌,但內心的黑暗面沒辦法處理。」

無法處理的陰暗面,或許正是文學或藝術的形式,存在的必要性。張亦絢直搗核心,關注起「(性)知識」的有用與無用。

「我一直在想所謂『知識不夠』的問題。上幼稚園時,馬上學到的知識就是『被蜜蜂蜇要趕快尿尿並用尿液塗抹』,但有天我真的被蜜蜂蜇了,卻緊張得怎樣都尿不出來,最後還是得送去醫院。這表示知識有用還是無用呢?但這知識確實讓當時的我並不那麼驚慌,讓我知道是有方法解決問題的。只是我在應用上差了一點。」張亦絢說。

「我會把它拿來比擬『性平教育』,它是讓人有個預備。性平教育就是提供一些好的框架,在你遇到突發的情勢或問題時,知道要拿出心力來應變。性平教育或任何教育提供的知識永遠會不夠,但那並不表示不提供就更好。」

寫《性意思史》時,張亦絢心裡其實有很強烈的感覺,她認為要等到體制內出現關於性平教育的系統指導,實在太慢。因此她必須主動做些什麼事情,譬如寫出《性意思史》:「這已經是一個最低限度的東西了,我已經沒辦法再等了。」

正如紀大偉指出:「〈風流韻事〉調度的場面更為磅礴。」張亦絢表示在那篇中的用字遣詞更為直接,正是她希望在面對性時,不要跳開或是軟化。「我之前重看馬奎斯(Gabriel García Márquez),他對性也是寫了一些很有意思的部分,但他想要面面俱到,有些部分相對被稀釋了。而我知道自己寫這些東西時在冒的是什麼險,但我就是豁出去了。」

如何寫性而不讓讀者覺得只是偷窺或置身事外?張亦絢選擇比較強烈跟直接的碰撞。

新書最末,張亦絢在與葉佳怡的書信對談中,提及邱妙津書寫性時,處於資訊匱乏與孤寂的狀態,「她仍然無法想像,女性性高潮可以完全不靠陰莖介入。」她給出一點想法,「不知道是外在社會環境的變化,或是交友圈的關係,邱妙津的知識或文化體系有時候相較於現代還是滿傳統,這是有利有弊。」

關於這點,紀大偉給出另一種思索:「有些人覺得邱妙津小說的主人翁較偏向跨性別,而不是蕾絲邊(Lesbian)。女同志不見得很想要一根陰莖,只是邱妙津自己也搞不太清楚自己是跨性別傾向,而她所處的時代,跨性別和同志是融合在一起的。」

紀大偉更從張亦絢的作品中,看到當前的某些問題,譬如讀到〈風流韻事〉的一段,會重新思考,為什麼台灣有些Gay會那樣厭女?張亦絢道:「這幾年因為特殊事件,有些人會直接說Gay就是厭女,但我必須平衡一下,那只是一部分的現象,我也認識許多年輕Gay對於厭女此事的批判是很誠摯也很快的。」

紀大偉試著補充:「但小說中主述者所處的那個年代氛圍就是那樣。」張亦絢則回應:「不管是談現實或談小說,我覺得厭女並不只是意識上的問題,更可能涉及到個人歷史。以你剛剛談到〈風流韻事〉的那部份,那是一個很殘酷的故事,裡面有層層的誤解,只有對類似這樣暗黑的個人史進行挖掘,才有可能讓不意識到的東西浮到意識層面。」

➤創作的累壞時刻?

小說家碰上小說家,不免有著惺惺相惜的同理感觸,紀大偉終究追問了張亦絢創作時的身心狀態:「會不會覺得寫作很累?寫完敘述架構龐大的《永別書》之後,你是怎麼復原的?寫作時會作息一團亂嗎?」甚至細到脊椎良好與否之類的問題。

張亦絢卻表示不曾被這類問題困擾:「我不太有你提到的那些身體痠痛的問題,我較過不去的部分是,寫作會讓我比較沒有生活感。我會為了寫作而過得像模範生:早餐吃得均衡,也做運動。有東西要寫時,我會活在一個相對精密的狀態,不寫的時候就會比較隨性。我甚至已經寫到可以判斷情勢,知道自己實際需要多少時間寫?多少時間蘊釀情緒?……我寫東西是快的。」

然而,重點在於恢復。這也是張亦絢更加在意的問題,因為她創作時往往帶著高度的集中力與精神耗損,隨後而來的副作用也就同樣劇烈:「寫完的那種虛脫程度有時嚴重到讓我『簡直不知道我叫什麼名字』,精神渙散,狀態慘兮兮。這種創作方式,之後產生一定時間的活力低下會讓人很痛苦。我建立的方針就是要『接受它』,不要因此而貶低自己或自責,怎麼變得那麼弱。」

而她又展現出高敏感人的關懷與同理,自動提出建議給有意創作的年輕作家:「這樣的狀態確實要提防,但年輕作者可能不夠了解,寫作也是要付出代價的。」原來她已有看透的定見,比許多創作者更早一步接受創作完會帶來的危崖狀態,以預吿預知作為預防針,才能接住自己接住他人。

➤間接回話的對象:原本齊了的文學陣容

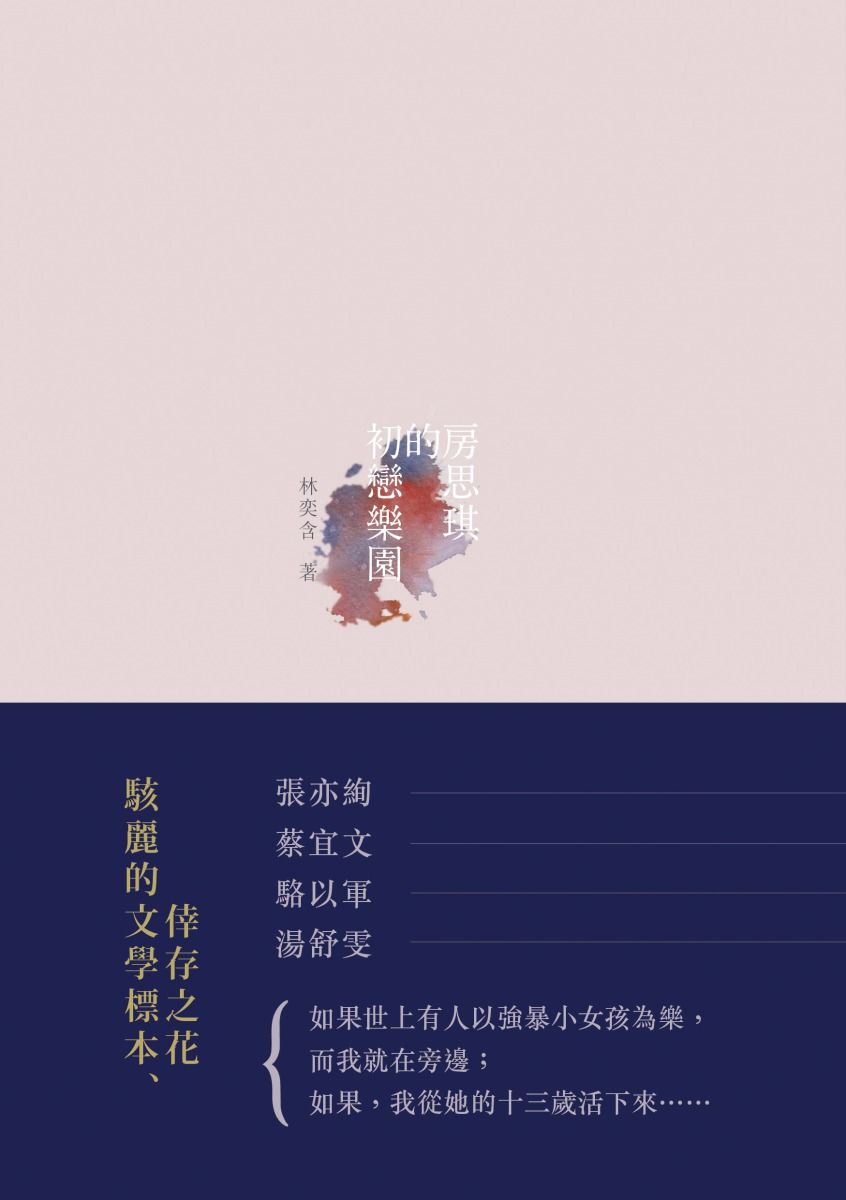

順著小說的創作脈絡,倆人繼續貼服著對談。紀大偉說他早已將小說讀過兩回,深受震動。「我看這本書的整體感覺是:第一,這會是《永別書》之後打發時間的小品嗎?本來以為這本書是一個小品,但看到後面覺得故事愈來愈龐雜巨大,甚至演變成一個很重量型的東西。第二個就是,前言提及林奕含,這本書與她之間有什麼關係呢?」

紀大偉提及自己的困惑以及擬答,他讀完前言提及林奕含的部分,覺得書中落筆欲言又止,揣想讀者一定也很好奇,何不放開來談呢?

張亦絢緩緩吐露:「林奕含,其實是不太好談。」她的聲線向下沉落,略為扁促,「因為她的自殺部分,我認為不能夠隨意地去填補,這是一個已經沒有辦法的事情,任何自殺都是留下一個很大的問號。」

哽咽,鈍然,張亦絢忍不住激動而落淚:相較於《永別書》寫作的辛苦,林奕含的離世其實對她的傷害更大。

「現實層面,就文學來探討,林奕含的書出來時,我有一個很直接的感覺:作者無論在藝術或文學的才華上,讓我感到文學的陣容齊了!她若繼續寫下去,我可能就可以去做別的事了。」張亦絢止不住惋惜。

「無論是林奕含,或是任何有倖存經驗的寫作者,都會困擾於被綁死在倖存者的發言位子上。會有很大的困難,再去用比較輕鬆的方式,或者相對感覺冒犯的方式去處理『性』。這應該會是很過不去的部分。我那時候做了很多判斷,我認為有些話只能由她自己說,所以我就不會去說。只是她現在不在了,我只能透過這本書間接回話。」

更多私人情感上的疼痛,是張亦絢無法盡述的,林奕含的離世本身對其創作最直接的影響便是:為少女與性處境而寫,有其急迫性。●(原文於2019-07-17首度刊於OPENBOOK官網)

性意思史:張亦絢短篇小說集

作者:張亦絢

出版:木馬文化

【內容簡介➤】

作者簡介:張亦絢

1973年出生於台北木柵。巴黎第三大學電影及視聽研究所碩士。早期作品,曾入選同志文學選與台灣文學選。另著有《我們沿河冒險》(國片優良劇本佳作)、《小道消息》、《晚間娛樂:推理不必入門書》,長篇小說《愛的不久時:南特 /巴黎回憶錄》 (台北國際書展大賞入圍)、《永別書:在我不在的時代》(台北國際書展大賞入圍)。二〇一九起,在BIOS Monthly撰「麻煩電影一下」專欄。