七日书第四期|第四天-溢鸭汤

又是一夜无眠,即便为了产后做月子,特地提前去剪了头超短发,多日未洗,头发还是一缕一缕地扭在一起。胃胀气顶着剖宫产的伤口,一阵阵,似要再次撑开缝合不久的皮肤。阿娟想侧过身子,蜷起双腿消消气,却顿觉胸部也涨得生疼,青筋与红血丝根根交错而分明地凸起,侧身时硬得像两颗铅球,只得重新回到平躺的姿势。整个晚上,阿娟被仰躺或侧躺的念头反复折磨着。十几年前生第一胎女儿时,麻醉的失误落下无法根除的腰痛,时不时便疼得下不了床。上下楼梯时,突然疼得整个身子蹲下去,无法走路,她只好求周围的人将自己扶到墙角。太屈辱了,阿娟想,四十出头,离染上暮气仍为时过早,却活得如此委屈。

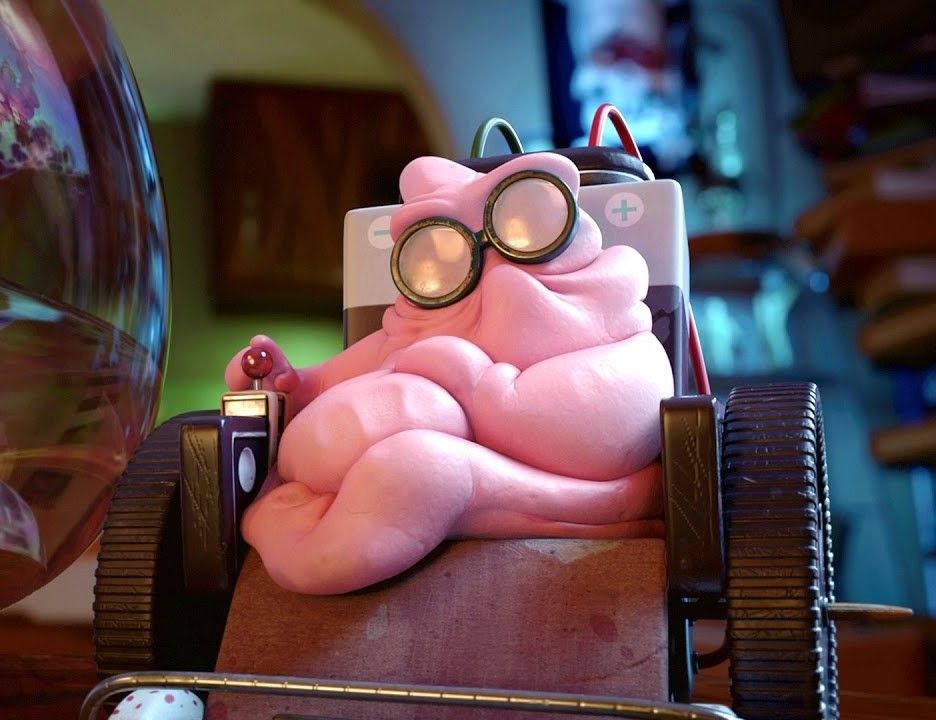

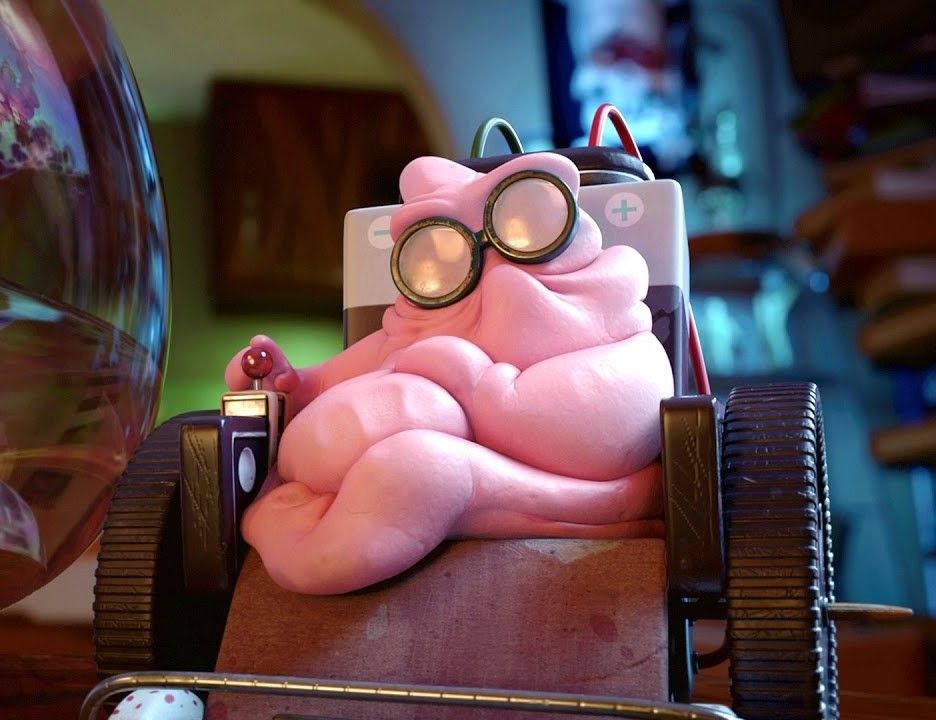

现在是早上六点,再过几小时,母亲便会端来那碗每日例行溢鸭汤。窗帘遮光不好,日头初升,透过斑斑孔隙渗进房间,似夜猫的眼睛。阿娟听到楼下鸭舍里的呱呱生此起彼伏。很快,母亲便会戴上斗笠,拖出一只红脸正番鸭,放血,除毛,咚咚砍成小块。蒸锅倒扣一个小瓷碗,四周满满摆上鸭肉,小火炖煮。锅中受热,便会将鸭肉里的汁水、油脂逼进倒扣的瓷碗里。如此,一只鸭子正好能溢出满满一碗肉汁。

事实上,阿娟不喜欢溢鸭汤的味道。每每母亲端着碗走进房间,她便敏锐地嗅闻到那浓厚的鲜甜肉味里,挥之不去的腥臊。热气扑面,她清楚的看到碗里浮着一层厚厚的鸭油,汪汪油脂连成一个反光的大泡,沿着碗口凝成一圈白色的油膏。往心里深深叹了一口气,不敢让神经质的母亲察觉自己的厌烦,于是将溢鸭汤一饮而尽。热汤滑过食管壁,灼热的疼,腥气一下从胃里倒反,灌满口腔鼻腔,鸭油则附在因高龄生产而松动的两排齿上,怎么也刷不掉。她默默倒数着数字,摒气,直至母亲离开,呕、呕,阿娟连着干呕几下,眼泪瞬间冲上眼眶。

不愿再想。于是转头看一旁熟睡的宝宝,八斤重的宝宝,一个小男孩。生下女儿后,阿娟后来意外怀孕过两次。去产检时,医生指着屏幕说,宝宝和妈妈一样漂亮。她的心狠起来,出了b超室,转头便去挂人流手术。阿娟,平日里吵吵闹闹、风风火火,真正面对家,父母的家,或是丈夫的家,情绪却总是乖巧地沉默着。与其说沉默,不如说是心灰意冷。从一个家到另一个家,她像是踏上一艘沉船。一只在甲板上僵硬多时的水产,是不会呼救的。打掉吧,打掉吧,这个家不会再接受另一个女儿,这个家不会接受她再生下一个女儿。

每一次怀孕、生产,都不顺利。怀女儿时,阿娟只有二十五岁,女儿胎位不正,脐带绕颈两周。于是,她只得从医院扛回氧气罐,像菜市场的鱼贩,日日往身体里打氧,现在想来,这何尝不是母女关系的隐喻。怀上儿子,她已过不惑之年。孕早期产检时,医生说她体内有颗子宫肌瘤,如双生般长得和胎儿一样大,贪婪地强取豪夺着生命。后来生产,医生剖开她的子宫,那颗肌瘤却离奇地不知所踪。这是否也是个隐喻?

在女儿出生前,阿娟不知道自己身上也有愤怒,愤怒是一种瞬时而敏捷的反应,是对遭受不公最原始的抗议。阿娟没有习得愤怒的能力,她只是被动地接受伤害,任由伤口在体内发酵,最后源源不断滋生出怨怼。母亲养了一辈子鸡鸭。每到屠宰时,母亲熟练地从鸭舍里拖出那奋力挣扎的禽鸟,一只脚踩住这乳色的肥硕身体,缚住双翼,刀尖在鸭子饱满的脑袋上凿开一个洞,血便驯顺地流进备好的碗里。叫声凄厉转而暗哑,随后鸭舍里生者的呱呱声重新徘徊耳畔。阿娟惧怕母亲宰杀鸭子的动作,因在儿时,她已饱尝母亲以同样的姿态殴打自己。

父亲或许更仁慈,不是吗?在母亲断送自己的学业,将课本丢进那场覆城之雨的十五岁,父亲曾在雨后带她外出,两人沿着村子并排走着,散了好久的心。她看到百年榕树层层叠叠的根系在一夜间倾颓,张牙舞爪的树根忿忿地沾着土星子残喘。邻家小孩顺着倒下的树干,手脚并用爬上树冠的分叉。阿娟想,或许是在那时,愤怒的能力离开身体,抛弃了自己。

细想起来,父亲比母亲更可怖。阿娟想起儿时家里看门的大黄母狗,随着她一天天长大,越吃越多,父亲嫌饲料花钱,第二天便将这昨晚还抚慰着一家子的狗儿卖给屠狗贩子。那条狗被装进摩托车后座的铁笼时,仍舔着父亲的手。可是,可是,阿娟不忍细想,一旦细想,她就成了无父无母的孤儿。

阿娟握着宝宝的手,宝宝这几日初蜕胎脂,轻轻揉搓,便卷起一层碎细的白色皮屑,裸露出浅红的皮肤。阿娟感到,生产的过程似乎并未完全结束,随着胎脂的脱落,宝宝这才彻底离开自己的身体。有次与女儿争吵,女儿说宁愿被当初那根脐带勒死,也不愿再承受阿娟沉沦的因果。可是,可是,如果自己再勇敢一点,她也不愿喝那碗溢鸭汤。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!