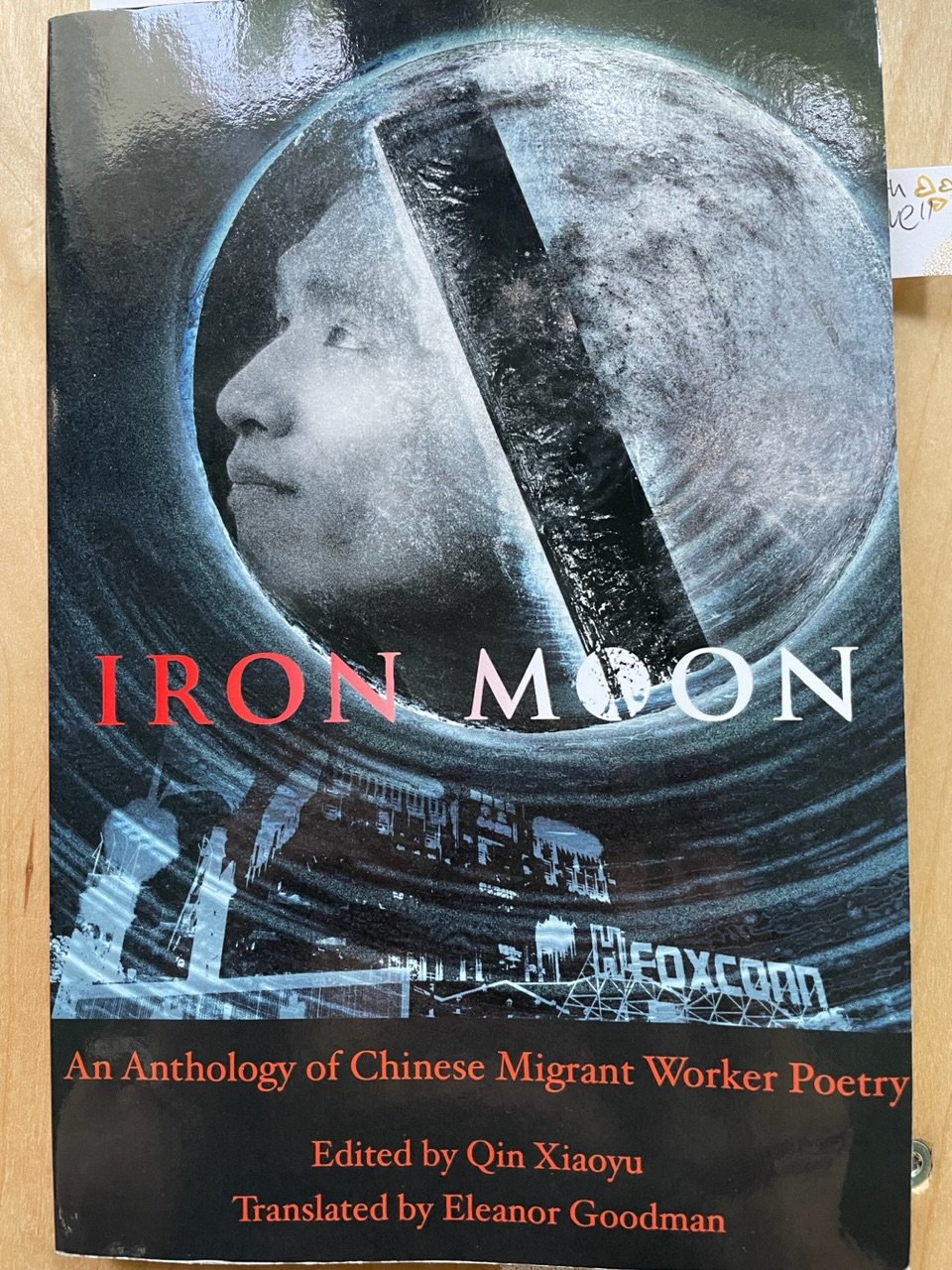

獻給工人們|裝配線上《鐵做的月亮》

引子

今天的文字究竟應該獻給誰?這本詩集本來要獻給五月,因為是勞動節開啟的月份。然而,讀到現在才將一些想做的筆記陸續完成。我還在消化——這些詩歌、這些文字是以英文的形式讓我讀到,而非詩人們寫作用的、我的母語。拉丁文字母組成的句子熟悉又陌生,我可以想像出一行行詩句原來的模樣。在今天,下面的詩行依舊能與淚水同行——

In May, I soldered my crumbling bones together

In May, I began to rebel

the drawing board's colour was mired in mud

hung on one edge was an unfinished line of poetry

「在五月,我將自己的碎骨焊接起來/在五月,我開始反抗」

這是一位叫Tian Xiaoyin的湖北籍詩人題為《我不是一個詩人,我只是在五月的一個反抗者》(I'm Not a Poet, I'm just a Rebel in May)的最後一節。這位詩人曾經在山西的煤窯打過工,後來輾轉上海塑料廠裝配線、深圳、天津。

詩集的結構

這本詩集收錄了31位像上面這樣的詩人們的詩歌,他們大多被冠以農民工、打工者、移工、臨時工、小時工、合同工等等稱號,在幾乎無處容身的城市中忍受著剝削、艱苦的勞動和不公的待遇。這31位詩人中,雖然不乏因為發表詩歌而結束打工生涯躋身作家行列的詩人,但是大多數詩人都還一邊打工、一邊進行詩歌創作。記得聶魯達有一句詩,很有社會主義的風範,他這樣衝年輕人吶喊到「Get your hands dirty!」,意思是年輕人們啊,如果你們不去勞動,不髒手,怎麼能夠寫出來像我一樣的詩歌呢?聶魯達沒錯,《鐵月亮》這本詩集中收錄的就都是這樣一位位雙手不停勞作的工人的詩歌,他們的詩歌書寫的是生活,一種不為我們所見的生活。讀他們的詩歌,你會痛。

整本詩集中出現頻率最高的就是「裝配線」上逝去的青春、工友們被機器切斷的手指、無法得到的賠償、討薪、悼念死去工友的輓歌⋯⋯這些主題幾乎在每一位詩人的入選詩歌中重複著,好似他們所熟悉的千篇一律的流水線。

收錄不同詩人的詩集都會以不同的形式排列,有按照地方排列的、按照名字的,可這本書卻是按照詩人的出生年份排列的,第一位詩人是1965年出生的河南籍詩人Li Yongpu。很遺憾,譯者並沒有收錄他們的漢語名字寫法,我也並沒有一個個查,所以,只有拼音。第一位詩人的開篇第一首詩叫《老鄭》,寫的是工傷去世的工友老鄭。最後一位詩人是1990年出生的廣東籍詩人許立志,而他選擇在2014年9月30在富士康園區以跳樓的方式結束自己年輕的生命。以死亡的《老鄭》開頭,以許立志的《我嚥下一枚鐵做的月亮》結尾,是31位詩人的哀歌,也是每一個無名的工人的哀歌。

以出生年份排列的詩集是我第一次見。這像極了裝配線,這31位詩人就好像是裝配線上一個個的產品,從1965年到1990年,他們都被機器壓扁,不曾改變。

詩歌中的留守兒童

有次帶小寶貝去playground玩,我一邊在旁讀《鐵做的月亮》,一邊留神不遠處蹣跚學步的小寶貝。剛好讀到《兒子》,一下子眼淚就流下來了。《兒子》是陝西籍詩人Chen Nianxi的詩歌,他是拆除工人,兒子是留守兒童,這首詩的結尾是這樣寫的:

Son

your clear gaze

sees through words and numbers

sees through the Transformers

but it can't see the reality

I want you to put down your books and look at the world

but I fear you would really see it

可以想像兒子清澈的眼睛,做父親的希望兒子睜開眼睛看看這個殘忍的世界,然而,又害怕兒子真的看到這個令他們絕望的世界。

看著playground中那個小小的身影,我突然熱淚盈眶,想到譯者Goodman在後記中說到的,希望讀者被詩集帶到「a separate world from your own」(跟你自己世界完全分離的世界)⋯⋯我覺得似乎自己離詩人筆下的世界那麼遠,又突然那麼近。我身邊所愛之人可能從未也永遠不會感受我所能感受到的來自中國底層民工和留守兒童的苦難。

那些工傷與死亡

從《老鄭》開始,詩人們就將我們生拉硬扯進他們的世界,血淋淋的世界。《老鄭》的第一句就是「老鄭走了」,可能是被掉下的磚塊砸中,也可能是高空墜落⋯⋯

詩人們一遍遍地書寫著那些昨天還在,今天就不在世上的工友們。看多了生死,就會麻木,就不會痛了麼?至少,詩人的眼睛是敏感的,記錄了周遭人的麻木,裝配線上超時工作的工人們自己受傷後的麻木。

1974年出生的湖南籍詩人Xie Xiangnan在《Work Accident Joint Investigative Report》中寫道,

Gong Zhonghui 女 20歲 來自江西吉安 工號Z0264 部門:塑料 工種:沖模切割機 入廠:1997年8月24日

⋯⋯

人們報告說,她的手總是被機器燒出水泡

人們報告說,她持續工作了12個小時

人們報告說,事情發生後 她

沒有哭 也沒有 尖叫 她只是撿起她的手指

然後離開了

1980年出生的江西籍詩人Chi Moshu在《橡膠廠裡》記錄了更加血腥可怕的一幕——機器將工人的手捲入之後沒有辦法及時拉閘,「他沒有感覺到痛/也沒有呼救/然後他的半條胳膊被捲進去了/然後他的整個身體都進入了旋轉的橡膠/等人們意識到發生了什麼事/鋼鐵滾輪還在旋轉/表面有一顆人頭在滾」。這個故事成了橡膠廠的傳說,被幹部們笑著講述,「在機器裡他們找到了血與肉」但是,「沒有人知道骨頭去哪兒了」。

這真是吃人不吐骨頭的地方。我們能給機器入罪嗎?是機器的罪?

同樣,另一起工傷事件後工友的反應是「他的手指就落在我腳邊,我現在還做惡夢呢」「我聽說工廠會讓他回家,他們才不會給他賠償呢。」失去手指的男人在陽台上看陽光下的傷口,工友們將他孤立⋯⋯詩歌題為《被割斷的手指,沒有哭聲》。

1984年出生的湖北籍詩人Ji Zhishui還記錄了很多聾啞工人,他們在塑料場默默工作。在長詩《審判》中,她記錄了來自雲南的新機器操作員Z,像一隻溫順、謹慎的袋鼠。Z的口音洩露了她的背景,一雙小腳不怎麼跑,人未見,笑聲先到。一天,Z毫無徵兆地昏倒在她機器旁邊,她的肝和肺被發現腫瘤,兩天之後,她被掃地出門,「只有風在怒吼,我們卻繼續沈默」。

譯者Goodman說她希望讀這些詩歌「shock, discomfit, and even anger you」。

憧憬

一個個青春與健康都被戶口、城鄉、暫住證牢牢地拴在車間,但他們從未停止做夢。他們夢想自己手中的產品飄洋過海到生活優渥的外國人手中,滿懷憧憬和期待,彷彿這真的是他們跟外界唯一有著希望的連結。廣東籍詩人Wu Niaoniao寫一個做裙子的女孩甚至對那個在未來即將穿上自己手做的裙子的女孩說「我愛你」,這一切,句句成詩。

這樣的壓迫與剝削依舊持續著,不知道何時會停止。

五月早就不再有怎樣成規模的工人群體發聲的遊行了,它真的成了黃金週,那些我們忘掉的、看不到的礦工、勞工、移工、所有的工人,請你們繼續寫下詩句,我們聽得見❤️為了將這本詩集介紹給更多的人聽,我選擇在本地圖書館六月下旬的愛書會上推薦、閱讀它😊