書評•評書|Speak Not & Fricatives 裡的語言之爭

【感謝🙏《後綴》邀稿】

《Speak Not》這本新書是《紐約客》幾個月前介紹的,看到其中最後一部分是關於粵語在以普通話為主導的語言中的掙扎,另外還有希伯來語的前世今生,我很想讀,剛好有個發表書評的機會,於是就寫給編輯/教授,詢問能否為《Speak Not》寫書評,並解釋說想融入自己在以色列和粵語區生活的經歷。得到的回覆是,「我們已經安排有人寫了」。如果只是這樣的一句拒絕也就罷了,偏偏這位編輯/教授還補了一句,「而且安排的這個人是位語言學教授」。看到這裡,我心中的怒火噌地一下鑽上來,被她的言外之意給傷害到了。跟這位編輯/教授因為發表文章、詩歌打過幾次交道,感覺已經不太好,寫文提交後,每當要隔幾個月去信詢問時,她總會說你寫的東西需要我的大量修改,極盡打壓,然而,改稿一般都不超過五個修改的地方。這次特別在後面加的這一句似乎是在說語言學教授就比任何其他想要review這本書的讀者高級。

我從小長在大學裡,沒有覺得教授就比普通人強到什麼地方,相反,自小的觀察告訴我,教授在生活、學術、為人方面還不如很多純樸的中下層體力勞動者。不喜歡這位編輯/教授的預設,語言學教授或許書評寫得專業,但TA不一定有我在這兩個地方分別生活過幾個年頭的經歷,視角也必然不同,被如此分個高低是此編輯/教授的淺薄。

那麼,我倒是好奇,這本書究竟有多麼對語言學教授的胃口呢?

《Speak Not:Empire, Identity and the Politics of Language》涵蓋了三種主要的語言——威爾士語、夏威夷語和粵語;另外包括穿插的兩種語言——非洲語言和希伯來語。從副標題「帝國、身分以及語言政治」來看,這本書更加傾向於社會語言學,主要會從歷史、社會背景方面分析一個語言與主流語言之間的摩擦與妥協和語言政治。從威爾士語到夏威夷語,作者都客觀地向讀者介紹了威爾士語、夏威夷語的歷史背景和在語言政治中扮演的角色。

而第三部分:粵語將是我的著重點。作者提到,粵語是一個從公元4世紀就開始被使用的語言。截至今日,有大約7百萬香港人使用,世界範圍內也有七千三百萬人使用,大部分集中在廣東、香港、澳門、馬來西亞、加拿大等地。跟前面兩個語言一樣,作者將時間拉回近二百年前,從開埠講起,講粵語的發展、被/不被認可的過程,以及為什麼粵語會成為海外使用人數很多的語言。

例如,作為被割讓出去的殖民地,1877年香港總督軒尼詩成為了第一位鼓勵在中國社群內使用英語的領導者。從那之後,英語就逐漸成了學校和其他公共、公眾服務場所使用的語言,並持續了百年。

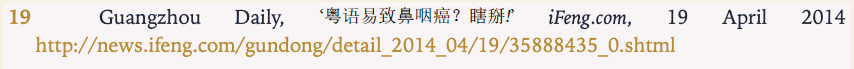

時間快進到中英交接,章節的題目也在普通話跟粵語的「摩擦」中轉變為「Cantonese gives you nasal cancer」!作者指出,

“Just as with Tibetan or Uyghur languages, which have been heavily suppressed in recent decades, Cantonese connects a speaker with an identity, history and culture that is outside the government’s control, and is therefore seen as a potential threat to the Communist Party’s grip on power.”

「【試譯】正如在最近幾十年被嚴重壓制的藏語或者維吾爾語,粵語也從身分認同、歷史和文化方面將說粵語的人連結起來,這正好不在政府控制之中,也因此被看作是中共聚攏權力的一個潛在威脅。」同時,也出現了如下荒謬的「新聞」:

在中英交接完成並有大量講普通話的人湧入香港後,普通話跟粵語的摩擦就一直僵持不下。粵語的身分認同跟很多說普通話且認為說方言不文明、不上檯面的身分認同形成了鮮明對比。粵語,在香港這片滋養它的土地上受到了威脅。然而,在國外呢?

《Speak Not》的倒數第二章題為「Sounds of Separatism」(分裂主義的聲音)。突然,敘述者人稱著重於「我」,視角從平靜的歷史、社會背景敘述一下轉為了較為主觀、彷彿置身其中的視角。作者敘述到19年反修例運動期間發生的佔領立法會情形,具體到如何戴防毒面具,如何感受警方的催淚瓦斯,以及作者在現場看到的一切細節,仔細讀來才發現,作者James Griffiths來自威爾士,但住在香港。因此,反修例運動期間作為媒體在現場獲得了第一手材料。也正是如此發生的種種,香港迎來了移民潮。

至此,我不禁想起了最近剛獲得英國國家詩歌比賽冠軍的來自香港的年輕詩人Eric Yip的《Fricatives》(「摩擦音」)。不是《Speak Not》中粵語跟普通話的摩擦,《Fricatives》將流亡中的粵語跟英語的摩擦融進了熱氣騰騰的米飯裡。

這首詩充滿著身分、文化、語言、種族、流亡等主題,每一個都非常大,卻被詩人精妙地化作短小、具體的瞬間而雋永——作為學生不斷練習外語發音以求消弭香港口音;流亡中背負著的能被稱為「寫作素材」的傷痛;似乎並不平等的發生在後街的性;母親來探親時候的內心等⋯⋯

蘇珊•桑塔格在《反對闡釋》裡說闡釋卡夫卡《城堡》的人可以組成三個軍隊。每個人眼中都有一座永遠走不到的城堡,如果你是佛洛伊德心理學派的,可能在《城堡》中讀到的內容很自然就能夠激發你對「性」、「Sex Drive」等等的對應或者聯想;如果你是社會學家,那或許從龐大的國家機構、社會構成來切入論述那座永遠走不到的城堡更得心應手;如果,如果⋯⋯在書評或者學術界有時會讀到一些深奧的approach,不過,一首詩絕不只有一種闡釋方法,而千萬種的闡釋也最終都是闡釋,落在作者那裡去求證不一定對。還記得那個「藍窗簾blue curtain」嗎?或許作者就只是純粹看到一個藍色的窗簾了呢?

Eric這首獲獎的詩擁有的不僅僅是一個主題,相反,《摩擦音》的主題在讀完全詩後會覺得很多、很大,然而又揉得非常細碎,渺小,細微到用熱騰騰的大米的白色來結尾。這樣多的主題,Eric觸碰了多少學者詩人寫不完的身分認同、語言、文化碰撞,又恰如其分地將小場景引入,比如,在後街裡給人口交的「你」。這裡的「你」是泛指,又隱隱地好具體,好像詩人已經明確地指出誰是什麼體位,然而,並沒有。

Eric的詩裡還有我們儒教文化下最熟悉的「父母」的綑綁。沒錯,這樣的情境怎能少得了父母的影子?在這樣的掙扎中,在伴著尿騷的後街裡,究竟那個詩中的「你」有沒有成為父母的驕傲呢?

這本書和這首詩一直圍繞著「語言」這個主題。詩歌更具像,所以讀詩的時候會覺得看到嘴巴👄,而嘴巴👄的一張一合總會令人聯想到性,想到詩人描述的後街裡的行為。這也沒錯。只不過,我所喜歡的《Fricatives》是它所涵蓋的主題之廣,描述之細;而我所喜歡的《Speak Not》是它的廣和深,也包含它濃墨重彩地描摹香港、粵語,還有意第緒語、希伯萊語等。它們讓語言不再僅僅是很多人口中的「語言」,而是沾染了剪不斷、理還亂的社會、歷史、政治,掙扎、糾葛、包容和貫通。

馬上「七一」了。二十五年了。香港竟陷入了這樣一個情境,而粵語也進入了這樣一個局面。香港的Diaspora從未停止,甚至還在持續。一個語言受到的壓制越多,它越會反彈。文化、認同和身分是非常難消解的,即便有時候想想很容易做到,但其反噬的力度也會很大。這一點與講意第緒語的猶太人相同。現在,年輕一代的猶太人不怎麼講意第緒語了,但是卻出現了學習意第緒語熱,為什麼呢?很多年輕人願意以這樣的方式來留住他們祖輩的記憶,很多祖輩都是納粹集中營倖存者,而留住他們所說的瀕危的語言正是向極權、納粹、反人性罪說「Never Again」的一個方式。這就是好樣的。於是,這篇文章也獻給香港吧,那個在我心中永遠保有原來色彩的地方。