乔纳森·萨哈:《伦敦动物园谋杀案:两次世界大战之间英国殖民时代晚期的同情》(2016)

伦敦动物园谋杀案:两次世界大战间英国殖民时代晚期的同情

Murder at London Zoo: Late Colonial Sympathy in Interwar Britain

作者:乔纳森·萨哈(Jonathan Saha,利兹大学历史学院)

译者:陈*钢

引用:American Historical Review, Vol. 121, No. 5 (2016), 1468-1491. 有删节

1928年8月26日凌晨,警察在动物园(马来貘房舍背后)发现了山德(San Dwe)。山德被发现时,只穿着睡衣上衣和内裤。他很痛苦,语无伦次,警察很难听懂他在说什么。英语是他的第二语言(“蹩脚英语”)。山德是动物园的驯象师,22岁的缅甸克伦族人,两年多以前搬来伦敦。

他告诉警察,自己从房间窗户摔了下去。房间正好位于马来貘房舍正上方。他伤到了脚。他还告诉警察,他的室友——著名象夫萨依德·阿里(Said Ali)遭到一群白人袭击,“断气了”。

调查中,警察发现房间的门被强行打开过。房间内,他们发现了阿里的尸体。他在床上被残忍地杀害了。看上去他被一把大锤和一把镐反复击打致死,这两件东西留在了现场。

山德被警察带走做医学观察。一名警察在证词中回忆称,山德“口吐白沫”。精神病院的医生驳斥了这种说法,说他只是吓坏了。

上午,警方给山德做了第一次笔录。山德声称,萨依德·阿里遇害当晚,曾经透过房间窗户和一群白人男女吵架。这群男女在动物园附近的街道上公开做爱。阿里说他们是“动物”。一个男人喊道:

闭嘴你个黑鬼,闭嘴。

晚些时候,四个男人在二人睡觉时破门而入。他们要求阿里告知放钱的位置。山德回忆道,他们残忍地殴打了阿里。他自己溜到床下,朝窗户爬去,随后从窗户跳了出来试图逃跑。这就是半夜里警察在动物园发现他时的样子。他感觉头晕,还受了伤。

山德认识的一位名叫山波伦(San Po Lwin)的克伦族法律系学生参与了随后的一次面谈。这时,山德详细阐述了他的故事并进行了修改。他透露,在过去几个月里,一名英国人经常在自己驯象时来见他。这个男人总是穿着风衣,头戴三脚帽,用一些小钱向山德打探阿里的消息。

山德同意那天晚上不锁门,让这个男人进入他和阿里合住的房间。然而,山德和一位同事在音乐厅度过整个下午后,忘记了留门这件事。当那个男人和一名同伙到宿舍时,他们不得不把门强行撞开。山德说,正是这些人杀死了阿里。

间接证据对山德非常不利。此外,他的叙述前后不一。他一开始说有四个人,后来又说只有两个。山德说不出那个神秘男人的名字,对他的描述也含糊不清。没过多久,山德被指控谋杀。

报纸抓住了这个故事。这场悲剧很容易被塑造为一则耸人听闻的佚事,包含着疯狂、阴谋和东方主义——山德被发现时口吐白沫、与神秘人的秘密会面,以及来自东方国家的异国情调。

紧接着是与动物园大象有关的其它悲剧。一年前,两头大象死于未知疾病,其中一头是儿童们最爱的“印地阿拉尼”(Indiarani)。有人怀疑死于炭疽热或中毒。同样的怪病折磨着大象的主人们,不过幸运的是他们都痊愈了。

媒体跟进这起案件的审判,并在一个更广泛的故事中,将“帝国”引入摄政公园动物园,主题是缅甸的“白象诅咒”。

一头名叫“帕瓦”(Pa Wa)的白象曾于1924年在山德的陪伴下来到伦敦,这头白象几乎在萨依德·阿里遇害的同一时间死在了加尔各答。报道称这不是一起巧合。

据报道,“白象之死”影响了山德的行为。随后的其它事件也和这头“不吉利的”大象有关。英国“大罢工”(The General Strike)的发生时间与1926年“帕瓦”返回伦敦的时间吻合。白象被斥为诅咒。还有报道说,纽约一家动物园里的动物集体不进食也和“帕瓦”当时出现在纽约有关。围绕着白象的“东方迷信”成为英国报纸报道谋杀案的中心要素。

这种耸人听闻的新闻报道表明,阿里的谋杀案和接下来山德的命运都与英国帝国主义纠缠不清。案件中的证人证词是对种族、性别和性行为的规范化理解。换言之,帝国话语塑造了对人物和动机的判断,也塑造了这种判断成为法律证据的方式。

通过这些话语,山德成为卷宗中一个富有同情心的人。对他与动物亲密关系的描述取材于对殖民地人民与自然世界亲密关系的普遍想象。在调查和庭审中,他被塑造为一个温和而胆怯的人。

对山德的描述还建立在殖民地的民族志知识上,即山德代表了克伦族的恭敬与忠诚。尽管他被指控犯有可怕的罪行,但卷宗中的山德是能让英国人共情的山德。他是一个可以被同情的人。随着案子进一步发展,他的困境引发了更多同情。

内政部收到大各处寄来的信件,表达着人们对于山德的同情。这位年轻的驯象师发现自己受到不同人群的支持,包括浸信会教徒和英国国教徒,还有他在伦敦东区的教友以及远在缅甸东吁(Toungoo)的老乡。

他的案子也被克伦族活动家们注意到,其中包括之前调查中接触过的山波伦。这些伦敦精英分子和受过教育的年轻人自称“英格兰忠诚的缅甸克伦人”。他们是更广泛运动的一部分,目的是游说英国政府给予克伦族宪法保护,在殖民地民主结构中反对缅甸的多数派统治。

此外,基于对缅甸的一手经验和积累的殖民知识,退休的印度公务员们对山德的案子做出了回应,并表达了支持。

通过书信和请愿书,这些个人团体在规范化的帝国理解框架下阐述了涉案人物及其动机。尤其是克伦民族主义者,他们动用了帝国主义观念,证明他们与英国人的相似之处,从而建立起自己对英国的忠诚。

继安·劳拉·斯托勒(Ann Laura Stoler)将殖民档案解读为殖民者恐惧与焦虑的产物之后,这类特殊的记录可被看作司法制度同情的产物。通过解读这些档案的肌理,历史学家发现了两次世界大战之间帝国同情的轮廓及其界限。

这起谋杀案及其后续表明,历史化分析同情的方法是有效的。然而,“同情”这一术语在概念上尚不明确。一些社会心理学家和神经学家认为,同情是对他人痛苦的一种重要而先天的认知反应。

这个定义因其普适性而产生局限。在不同时间和地点表达、理解同情的文化特性时,这个定义几乎没有什么发挥空间。

对历史学家而言,同情并非与生俱来的人类情感。它也不是情感关系的简单表达。简言之,同情本身不是一种情感,而是一种影响人与人之间移动的路径(pathway)。同情使人的感觉在另一个人身上激发出情感。以此将同情概念化,这对于研究“友谊”(friendship)的历史进路大有裨益。

正如雅克·德里达(Jacques Derrida)对友谊的看法一样,政治上也有同情之心。与友谊一样,同情既包容又排外。它以牺牲他人为代价,形成了某种“之间”的连结。也像友谊那样,同情见证着历史的变迁。在不同的背景下,某些人对特定的群体或个人比对其他人更富有同情心。

然而,与友谊不同的是——至少德里达如是分析,同情不一定依赖或灌输民主的博爱。

在谈到友谊的平衡潜能时,里拉·甘地(Leela Gandhi)表明了殖民边界如何通过反帝国主义者、素食主义者及其他极端主义激进分子之间的情感联系进行商榷。

相比之下,同情在本质上没有颠覆或破坏人们之间的等级秩序。对于那些顽固的帝国主义者而言,他们很有可能对一个殖民地的个体产生同情,只要不破坏帝国的社会和意识形态划分。

虽然看起来无形,但同情可以被理解为对感情流动的结构化。换言之,有一种规范性的力量来告诉我们,谁能感受到谁。

在复杂且相互关联的过程中,将“同情”历史化能够阐明情感的位置。从这个意义上说,这种建立研究的进路同时揭示了情感的政治史和政治的情感史。分析“山德案”中同情的政治,引出英国司法制度下运行的情感准则和帝国准则。

此外,它揭示出感情的流动、帝国的网络和正义的概念如何微妙地交织在一起。通过不同行动者的同情以及他们对案情的批判,追溯出国族身份更广泛的变化,也追溯出与男子气概相关的概念。

按照莫尼克·舍尔(Monique Sheer)的说法,同情的政治可以被视作一种约束、分配和煽动情感联系的方式。以这种方式概念化,可以使历史学家用感情来描绘运动(movement)和动员(mobilization),而不需要借助特殊的情感状态、空间或人类心理的概念。

与过去挖掘具体情感体验的做法相比,分析同情的政治将焦点转移到人与人之间(有时是人与动物之间)的关系上。它鼓励历史学家批判情感关系并探索其局限性。这是一种分析模式,关注同情如何通过历史档案的结构和内容影响历史叙事。

* * *

11月,“山德案”在中央刑事法庭(Old Bailey)举行听证会。警方出示物证,尤其是对凶器和犯罪现场的法医分析。同时,检方指出山德的叙述前后不一,也缺乏实质证据支持他的说法。

相反,检方的证据却很丰富。虽然房门被杀死萨依德·阿里的同一把锤子砸开,但被破坏的门框上检出血迹。据此,警方提出如下论断。凶手行凶后离开了房间并锁上了房门,然后强行砸开房门造成破门而入的假象。这让山德疑点重重。

另有证据表明,袭击发生时,阿里的床被移开,还有一枚电灯泡被扔出房间打碎了。有人提出,该证据表明凶手在行凶前故意将房间变暗。

山德的辩护律师弗雷克—帕尔默先生(Mr. Freke-Palmer)没有提出反驳的证据。相反,他试图指出原告的证据不够直接。他推断,这两个人处在如此狭窄的空间,任何不相干的原因都可能在灯罩上留下若干指纹。

也有人指出,锤子在门框凹痕处留下的血迹不一定是阿里的。

在盘问过程中,动物园的工作人员承认,动物园闭园后,似乎有一名外人躲在院内,并在其他工作人员不知情的情况下来回走动。

对山德的指控没有确凿的证据,但也因缺乏反证、其他嫌疑人或另一种让人信服的解释,对山德来说仍然十分不利。

无论如何,山德都是一个值得被同情的角色。在调查和审判的过程中,警方和检方找不到这名年轻人作案的动机,普遍认为他“胆小而平静”。

警方也找山德的几名白人男性同事做证词。他们除了陈述对当晚谋杀事件的看法,还被询问对山德本人的看法。所有被问到的人都把山德形容为彬彬有礼之人,并加上了他与动物亲密关系的佚事。

动物园的助理兽医查尔斯·哈伍德(Charles Harwood)为山德的“友善”作证。在进一步质询时,哈伍德回忆说山德“非常喜欢照顾小象”,“时常和小象躺在一起几个小时,和它玩耍,教它耍把戏,为它演奏音乐”。

动物园的助管查尔斯·希克斯(Charles Hicks)表示山德有“非常善良的品性”。他回忆道,停在肩上的两只鸽子让山德开怀一笑,萨依德·阿里却嘲笑他。

这些证据表明了山德与动物园中动物的亲密关系。人们没有赞美山德对动物的掌控,作为一名骑手的技能没被提及。重点是山德和非人类物种的亲密关系。这与阿里被公众认可的驯兽能力形成了鲜明对比。(阿里遇害前,他以驯象能力著称。)阿里的驯兽才能让他在家乡加尔各答的动物园中工作(20年代的许多个夏天,年年如此)。他管理着两头成年的缅甸大象。

尽管审判中没有谈到阿里的性格,但动物园的看守约翰·梅科克(John Maycock)暗示了他和山德之间的紧张关系。梅科克声称,自萨依德·阿里搬去和山德一起住之后,他经常看到山德半夜跑出去。阿里问山德为什么不睡在房间,却要跑来小象棚里睡。山德表示,自己“宁可和小象睡觉,也不和那个男人睡一个屋。”

对山德的描绘和对动物的特殊情感可以运用于更广泛的“同情的政治”。希尔达·基恩(Hilda Kean)和乔安娜·布尔克(Joanna Bourke)发现,19世纪晚期,与动物产生共情的交流是英国人道主义的标志。

此外,一些动物受到的同情也被社会改革者用作修辞术,以引发人们对社会中较不幸人群遭受的痛苦表达宽容和关注,即“有限度的同情经济学”。

这在20世纪初的英国殖民地发挥了特别的作用。印度、东非和中国的殖民地人口因其对待动物的残酷态度而被视为低程度文明。同一时期,殖民地缅甸的僧侣活动家在道德、实践和修辞中与动物建立了共情的关系。(殖民差异化)

不同寻常的是,在殖民主体的帝国主义再现中,缅甸人被描绘成过度(overly)同情的人。据说这是出于他们的佛教修行和对轮回的信仰。殖民地官员认为,正是这种过度的同情导致英国人认为缅甸人显然不愿意杀死生病或受伤的动物,尤其是流浪狗。

在这方面,克伦族与更广泛的缅甸人口有区别。他们被描绘成“野生猎人”(“wild hunters”),没有对动物“过度的”同情,而是与自然世界保持更大度的亲和力。

在人类与动物的关系中,同情被不同的帝国主义观点再现。

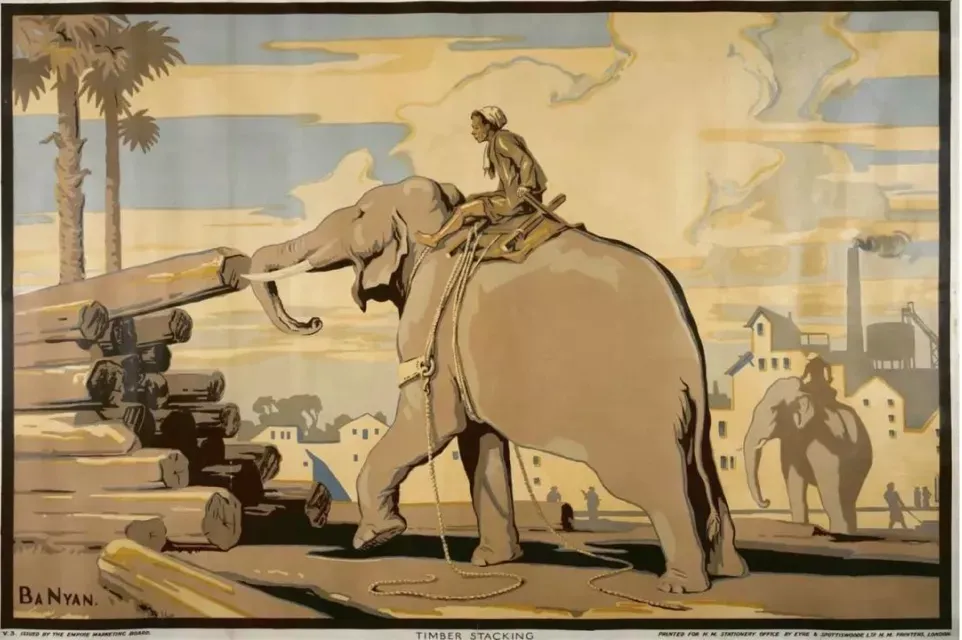

缅甸的驯象师被称为“驭象者”(Ozzie),他们在颇具争议的帝国话语中占据着显要位置。凭借大象在殖民地日益壮大的木材产业中的劳作经验,一名优秀的驭象者和大象之间的关系被帝国官员极度浪漫化。他们喜欢强调大象本身的独立、睿智和灵活,却忽视了驭象者。

因此,看上去是这些动物自己在木场里工作。他们说到驭象者时会说,驭象者和大象有一种“天生的”关系。

人们认为驭象者可以凭借经验性的知识和情感纽带,以欧洲人所不能的方式和这些有魅力的动物交流。即便是那些嘲笑驭象者的官员们也承认,驭象者对大象的联系不可或缺,也不可传授,只有通过经验才能获得。

这是一种对人与动物关系的“东方化”描述。

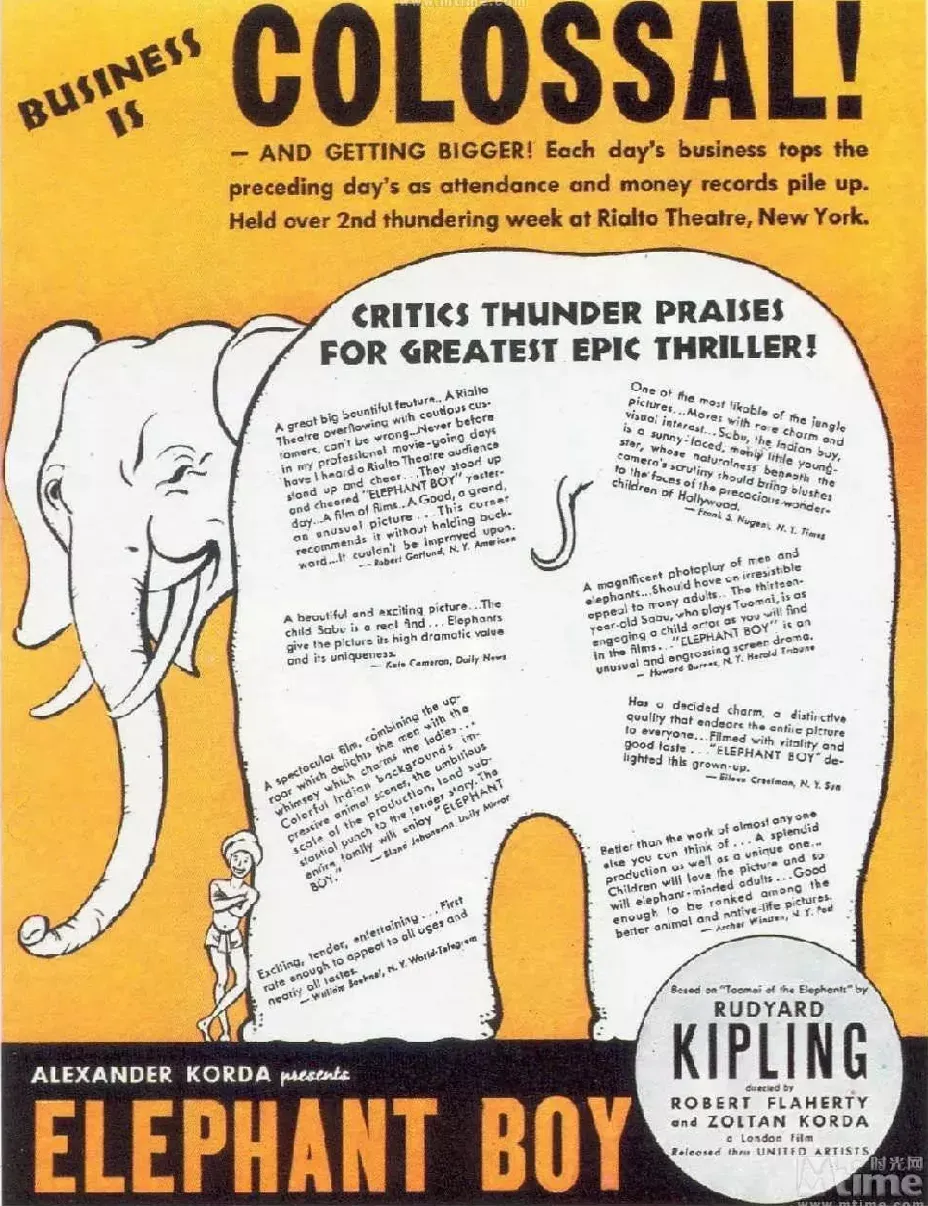

拉迪亚德·吉卜林(Rudyard Kipling)1893年创作的短篇小说讲述了一名虚构的印度小驯象师图米(Toomai)的故事。这个故事非常流行,并在1937年被改编成电影《象童》(Elephant Boy)。

“帝国营销委员会”(The Empire Marketing Board)还在缅甸柚木的广告中植入了浪漫的驭象者形象,制作了描绘殖民地木材产业的海报。在仰光木材工场劳作的大象也被画上了明信片。

除了为动物园的观众表演,1926年,百代电影公司英国分公司(British Pathe)还为那头名叫“帕瓦”的白象拍了影片,让它在镜头前表演杂耍。

不可避免的是,山德自己也卷入了这种表现与大象亲密关系的公共传播中。《每日邮报》(Daily Mail)报道了这起谋杀案,配图中山德正在给小犀牛、小山羊和小象喂食。描述山德友善的证人证词引用了他和动物园动物关系亲密的例子。

通过对人与动物接触细节的描绘,殖民的差异化被巧妙地放大了。

动物园的日常工作基于并反映这些差异话语。这一点在非白人员工被称作“当地人”(“natives”)时最显而易见。讽刺的是,“当地人”大多来自世界各地的殖民地。

证人证词表明,所谓的“当地人”和白人员工之间存在着距离。前者住在动物园,他们的角色仅限于和动物直接打交道。通过分工,与动物的亲密关系和种族之间的差异性被放大了。

白人和“当地人”员工的分离也反映在社会生活中。一些动物园的工作人员把山德唤作“三弟”(“Sandy Wee”)。这个昵称表面上看起来很亲热,却是一种驯化和削弱,也“幼化”了山德。

不只在动物园,外面的公众也知道“三弟”。报纸上的报道时常这样称呼他。在第二次问询时,警方也用这个称呼抄录谈话内容。在某种程度上,山德是一个颇受欢迎的同事。他在谋杀案发生前就被人关注,并为公众熟知。

他的朋友里没有英国同事。案发当日去音乐厅是他每周除了去教堂做礼拜外为数不多的同白人员工交流的场合。这次和他一起去音乐厅的是一名非洲同事。山德把此类邀请看成一种慷慨的善举,而非例行公事。通过一种微妙且没有公开敌意的方式,他和他的“当地人”同伴从白人同事中分离了出来。

人们把山德视为善良、胆怯和有礼貌的人,这也是山德对自己性格的反思。在被关押待审期间,山德给父母写过一封令人心碎的信。他认为自己或许太没自信,太言听计从了。

他回忆道,萨依德·阿里曾告诉他,如果有人找他的麻烦,他应该告诉阿里,阿里会替他“出头”。他把阿里形容为“不会婆婆妈妈的大个子”(“big man”)。相反,他形容自己是一个“总是低三下四”并且“从不敢大声作答”的人。

信的末尾,山德提醒父母热爱动物,告诉他们自己在狱中如何思念那些非人类伙伴。山德无疑试图以尽可能温和的方式告知父母自己的处境,也向他们表明了清白。

与此同时,就像那些证人对他的评价一样,山德的信与殖民主义者和传教士对克伦族性格的描述吻合。

20世纪20年代,(西方)民族志对克伦族的认识反哺了克伦族精英政治家。作为缅甸立法会(Legislative Council of Burma)里唯一一位克伦族,山·克罗姆比·波博士(Dr. San Crombie Po)在他的书中强调了礼貌和严守纪律的重要性,并提出“忠诚的克伦民族主义”的政治主张。

虽然山德不属于克伦族精英阶层,但他的基督教信仰、读写能力以及与民族主义者的联系也让他在写信时用到了这些素材。

山德讲述的第一个故事版本也值得一看,因为它展示了如何利用两次世界大战之间伦敦的生活经历来陈述一种可信的解释——即使法庭以前后不一致为由驳回。这是一种罕见的叙事,因为它提供了一种伦敦视角,一个居住在堪称帝国典范城市中的被殖民主体的视角。

山德提出了种族主义的暴力威胁。他声称那些英国人打死了阿里,虽然没有证据,但也不是胡诌。这一陈述或许非常可信,因为当中隐含着警方和媒体都没有注意到的点。

山德回忆道,阿里和那些在街上做爱的男女发生口角后就出去了。他说自己睡着了,不一会儿醒来后发现阿里不在床上。他暗示阿里去了街上(也许是自己去找性伴侣了)。

“一战”后的数年间,白人女性和有色人种男性之间的种族间性行为“威胁”常被用来解释和证明种族主义暴力事件。

庭审结束后,山德对动物园外街道上发生的事情做出了比之前更明确的陈述。他补充道,阿里曾将白人女子带回房间。这一论断得到了证人证词的支持。庭审结束后,证人们声称阿里对“追求漂亮的英国女孩”颇有兴趣,即便他在加尔各答有妻子和孩子。

然而,这一证据不再被用来支持阿里死于一群白人的说法,而是说明他的性格有问题。

在伦敦的都市景观中,山德对公开性爱的贬义所指揭示出活动(activities)与意义(meaning)的多重层面。

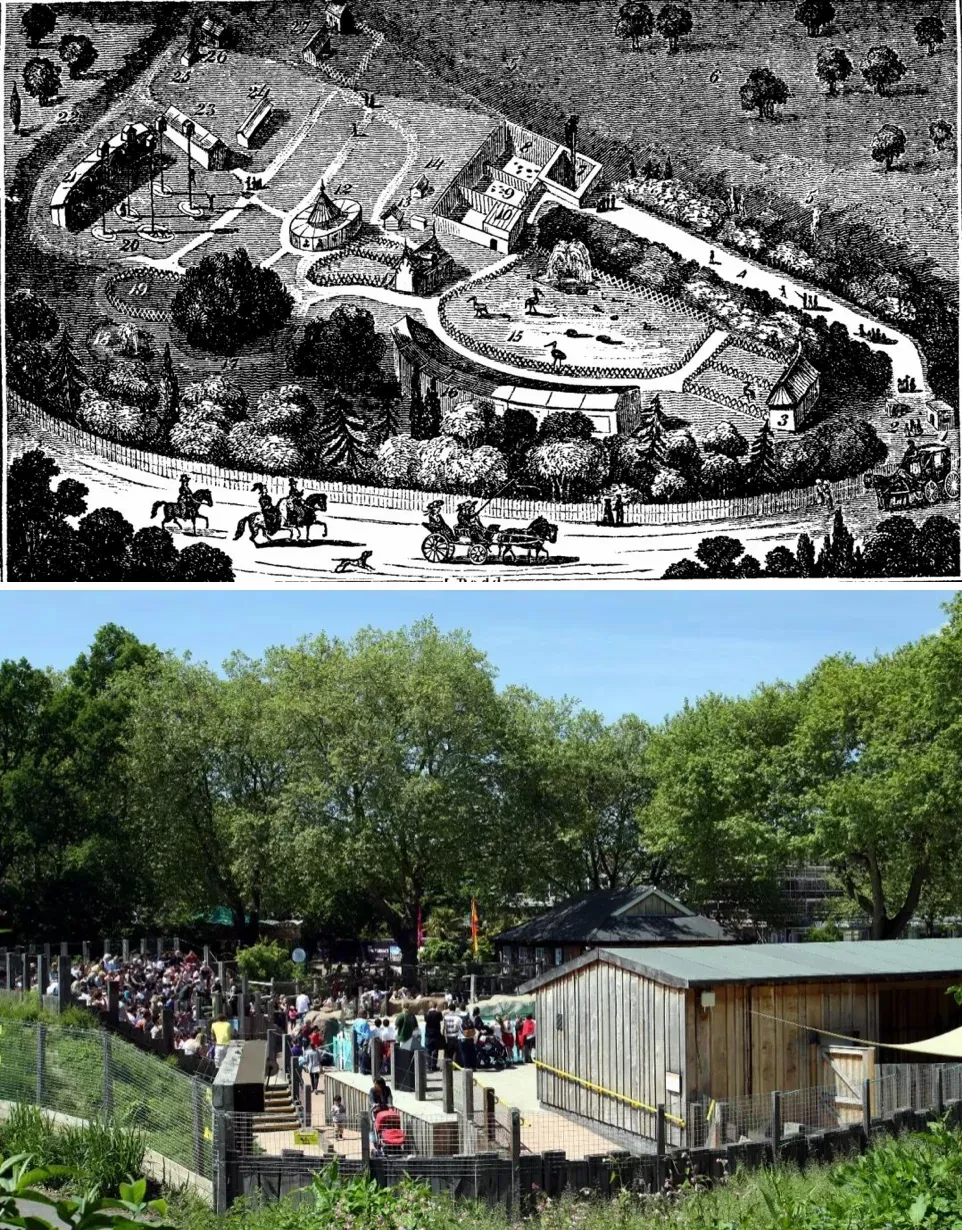

摄政公园和其它公园一样,大英帝国的尺度与瑰丽能在这里被都会市民目睹和消费。帝国被投射到人造环境中,动物园里有来自这颗星球其它地方的非人类居民。

公园位于重建的摄政街(Regent Street)北部。那里布满了帝国建筑装饰风格和商店橱窗,帝国的美物和殖民地的广告在人行道上醒目地展出。

然而,正如山德所言,公园也是伦敦性爱地理学的一部分。在两次世界大战之间,许多公园和河边小路都是同性恋和异性恋的场所。对西区的热恋情侣而言,更是如此。由于动物园位于西区边缘的公园内,也位于摄政运河旁边,所以它很有可能成为短暂亲密的场所。

山德对公开性爱的描述,以及他对阿里和白人发生争执的陈述,也证明这种“不道德”行为正日益普遍。

20世纪20年代,公园成为道德纯洁运动的聚集地。作为浸信会教徒,山德意识到了这一道德政治。新教徒人数在20年代末达到了顶峰。借着“一战”,新教徒更广泛、更微妙地塑造着“英国性”(“Englishness”)的内容,并将拘谨的清教徒特质纳入其中。

山德在痛苦的思乡阴影下,讲了那个“和神秘人物会面”的故事版本。“阴谋论”再次表明他对伦敦的多元认识。这个故事的内核是“偷偷摸摸的交流”和“秘密会议”。

山德意识到城市是一个奇观,同时充满了阴暗面和罪恶。总的来说,山德试图通过将自己描述为一个在充满威胁和潜在的不道德城市中游走的脆弱的陌生人,引起人们的同情。

11月27日,陪审员被派去做裁决。主审法官向陪审员解释,间接证据不意味不能定罪。在法官的敦促下,陪审团只花了十五分钟就达成了一致的裁决意见。山德谋杀罪成立,判处死刑。

陪审团成员所不知道的是,不到24小时前,山德坦白了一切。

布里克斯顿监狱(Brixton Prison)的一名医务人员问山德是否被鸡奸过。山德告诉医生,谋杀案发生前一周,阿里强迫他进行性行为。

山德泪流满面。他承认自己杀死了阿里。

执行此次检查的医疗官员布里斯比博士(Dr. Brisby)认为,这种坦白应该可以相信,应让法庭知道这一点。在看到这一证据后,法官命令不得让人知道。庭审中没有提到强奸,报纸也没有报道。

* * *

山德被转移到潘顿维尔监狱(Pentonville Prison)等待执行死刑,死刑安排在12月18日。在宣判后的几个星期里,随着山德被鸡奸的消息通过私人渠道传播开来,伦敦浸信会教徒和前殖民地官员请求内政大臣赦免他。

这场运动取得了成功。行刑的四天前,山德被减为无期徒刑。

通过对男子气概和种族差异的规范化理解,这些不同的群体都在替山德说话,也激发出同情。之前庭审时没有被讨论过的阿里的性格现在被仔细审查。他被描绘为一个傲慢、恃强凌弱的穆斯林,与之形成鲜明对比的是温顺而自然的基督徒。

这是一种修辞手法,呼应了人们对两次世界大战之间居住在英国港口城市的阿拉伯穆斯林人口与其他种族通婚的恐惧感。与动物的互动再次被用来支持这一特征。据称,阿里曾杀死一只训练有素的鸽子。

与此同时,这些群体也加强了帝国主义势力。比如,忠诚的克伦民族主义者主张缩小英国人和他们之间固有的种族差异,尤其在男子气概和性特征方面。

12月8日,山波伦和另外三名在英国接受过教育的克伦族人发出一份请愿书,呼吁人们对山德施以怜悯之心。这份请愿书是他们在“忠诚的克伦民族主义”的政治旗帜下签署的。这份请愿书也基于英国人和克伦族之间所谓的种族差异。

这份请愿书试图把他们和印度穆斯林区分开来。他们认为,“原始克伦族”固有的骄傲是导致山德杀人的原因,因为阿里强奸过他。他们还利用克伦族信仰的特殊性,证明阿里的其它挑衅行为也对山德产生了影响。

他们称,阿里习惯性地咒骂山德,用词是在缅甸“非常令人反感”的粗俗语言。

另据称,阿里与一名白人女子在山德的床上和毯子上通奸,这被认为是“对东方人和克伦族的侮辱”。他们还说,山德对阿里的侮辱很敏感,因为他的“东方体质”(“oriental physique”)被英国的天气弄得更脆弱了。

他们认为,因为山德是克伦族,所以他被伤得更深。为了证明这一点,也为了表明克伦族自古以来的忠诚,他们给出了四本关于克伦族的书。

其中三本分别是:克伦民族主义者山·克罗姆比·波博士的《缅甸与克伦族》(Burma and the Karens)、传教士哈里·马歇尔(Harry Marshall)的民族志研究《缅甸的克伦族》(The Karen People of Burma)、殖民地官员唐纳德·斯米顿(Donald Smeaton)的《缅甸忠诚的克伦族》(The Loyal Karens of Burma)。

两次世界大战之间,这些文本成为克伦族精英们在其效忠的民族主义事业上标榜克伦族身份的权威参考。通过请愿,克伦民族主义者在帝国的都市传播了殖民地知识。这些知识也是克伦族与众不同的证据。

除了挪用殖民话语和传教士话语的差异性,克伦民族主义者还利用基督教来引发英国人对山德的同情。他们着重提醒道,阿里强迫山德行跪拜礼。在这里,他们强调了阿里的伊斯兰教信仰。

他们通过对萨依德·阿里的负面描述强化对山德的正面描述:

死者是一个40岁的大混混,一个穆斯林;山德是一个安静而谦虚的基督教男孩,22岁。

斯米顿和山·克罗姆比·波的书中都提到,在和政府官员的交流中,克伦族精英需要表示尊敬。这种低姿态的全身躬礼被称作“匍躬”(“shikho”,跪拜礼),常见于殖民时期的缅甸。然而一些克伦族认为,这种太做作的身体举止会令克伦基督徒感到不适。

英国的殖民地官员想让缅甸工作人员行匍躬礼。显然有克伦族官员认为这是对他们的冒犯,但殖民地官员又分不清哪些是克伦族。这个问题变得如此敏感,以至于发展出一种独特的民族服饰,以便英国官员能够立刻认出克伦族,并免除他们的问候礼。

山·克罗姆比·波博士在著作的附录中介绍了一种正式而礼貌的问候方式,以处理和上级的关系。他鼓励克伦族采纳这种礼仪。

请愿书声称,阿里强迫山德向自己行匍躬礼,威胁到山德对基督教的忠诚信仰。

对于这些克伦民族主义者中的请愿者来说,山德的困境成为他们更广泛政治困境的寓言。山德对宗主国忠诚,却被一个恃强凌弱的亚洲邻居虐待。他的服从和纪律感被推到了极限。

在两次世界大战之间的缅甸,这种忠诚不只是嘴上说说而已。在1930年席卷英国殖民地的大规模叛乱中(1857年以来针对英国的最大规模反抗活动),克伦族的利益被国家和英国公司赎买,以保护欧洲工作人员及其利益。

虽然叛乱不能被认为是缅甸民族主义者的直接表达,但当时农村和城市的反殖民主义风潮都日益火热。一些新起的反殖民民族主义活动家把在伦敦的缅甸学生,以及来自英国、亚洲及其它地区的激进分子串联在了一起。

山波伦在城市中动员克伦族学生,揭开了一个忠诚的政治网络。该行动不仅为山德呼喊,也为他们更大的事业寻求英国人的同情。

请愿书强调,强奸是山德作案的主要行为动机。请愿者引用并赞美《圣经》对鸡奸罪的惩罚,以及英国法律对“违反自然的罪行”的惩罚,以此表现他们对英国人态度的熟悉与认同,并表达出对同性性行为的完全谴责。

他们还声称:

克伦族完全不了解鸡奸。

不过,收到请愿书的内政大臣在空白处用注释表达了自己的怀疑。通过引用《缅甸的克伦族》一书中的段落,内政大臣写道:

鸡奸在缅甸人中确实不常见,但绝不是一无所知。

在请愿书中,同性性行为是一种具有争议的殖民差异标志。通过不存在的同性性行为,山波伦声明了克伦族与英国人的相似性。但内政大臣的怀疑也表明,殖民者对亚洲人的同性性行为保有一种扑朔迷离的好奇心。

这种帝国好奇心的矛盾性使大部分殖民档案缺乏经验证据,但还是产生了一些普遍的假设,即同性性行为存在于书面记载以外的地方。

安贾莉·阿隆德卡尔(Anjali Arondekar)展示了“缺场”(absence)与“在场”(presence)的相互作用。这种相互作用使殖民时代的人们能够了解性的欲望。

帝国迫切想要找到亚洲人同性性行为存在的证据,这在“山德案”中产生了重大影响。布里克斯顿监狱的布里斯比博士在证词中说,他检查山德的目的就是为了证明鸡奸行为普遍存在于缅甸人中。

对鸡奸的讨论与男子气概的再现密不可分。例如,《缅甸的克伦族》一书描述了两个男人之间的异性向关系。两个男人中由一个男人扮演女性角色,两人以夫妻名义同居。作者试图把同性恋纳入克伦族的性别规范。

山波伦的请愿书试图否认克伦族中存在这样的行为,同时将阿里对山德的性侵视作对后者男子气概的侵犯,重点不在于性暴力本身。

第二份请愿书来自辩护律师弗雷克—帕尔默先生。它和第一份请愿书一样,借鉴了对男子气概的规范性理解。第二份请愿书中包含了本案多名证人经过公证的陈词,还包括山德提供的一份新陈词。

证据集中于萨依德·阿里的通奸和种族间的通婚行为。也有人声称,阿里威胁山德,“像女人一样用他”。这些描述使人们相信,控制不了性欲和性行为的阿里代表了劣等种族的特征(对人格的掠夺性)。

提请赦免山德的主要理由是,强奸被视为对男子气概的犯罪。

内政大臣收到一份名单,名单上列出了“最近的谋杀案,凶手都是些善良而无用的人”。这份名单的作用是为山德减刑提供先例。

名单列举了15起案件。例如,在第13起案件中,一个男人杀害了一个女人,因为女人涉嫌强奸他,给他灌酒,虐待他;在第14起案件中,一名房东因为和房客的妻子发生性行为而被房客杀害;在第15起案件中,一个男人因为“骚扰”另一个男人而被杀害。(似乎这些“善良而无用的人”,失去男子气概的人值得同情。)

这一系列案件引发了男权主义者的同情,在当时更广泛的帝国政治中产生共鸣。性别关系是帝国主义和民族主义争夺合法性的关键战场。

印度男性对待女性家人的残暴行为被写入凯瑟琳·梅奥(Katherine Mayo)1927年的著作《印度母亲》(Mother India)。该书广为流传,被用来质疑印度人的男子气概,并削弱印度民族主义。

在缅甸,民族主义者担忧年轻女性的“放荡行为”,特别是当她们和印度男人混在一起的时候,因为“殖民地的男子气概受到了威胁”。之所以是“威胁”,是因为它破坏了缅甸民族、佛教和这个国家的未来。山德获得同情的方式暴露出对男子气概的关注和对国家生存能力的相关威胁。

通过自己的书写,山德也操纵着宗教与种族的话语。在辩护律师请愿书附带的陈词中,山德讲述了近几个月来和萨依德·阿里的生活。这些陈述都和谋杀案有关,似乎属于一部“更完整的传记”的一部分。

通过叙述,在马来貘房舍上方的小房间里,山德创造出幽闭恐怖的气氛。山德指出,他们的宗教差异是冲突的主要原因。当山德煮培根和猪肉时,萨依德·阿里会很生气。当萨依德·阿里为了阅读《古兰经》而关掉电灯时,山德也很不开心。

阿里会讲缅甸语,他也用这种语言侮辱山德。动物园里一名英国看守作证说,阿里会说多种“当地人”的语言,他会利用语言天赋命令看守们做一些低级的事。

在山德看来,自己实际上是阿里的仆人。加上被阿里要求行匍躬礼,山德痛苦地意识到社会地位的局限性。此外,他的劳动比其他“当地人”更有价值,地位却还是不能比肩白人。

山德表示,萨依德·阿里不喜欢英国人。阿里曾吹嘘:

连动物园副园长都尊敬我,像你这样的小屁孩更要尊敬我。

种族的等级制度在动物园内暴露无遗。

19世纪80年代,生活在殖民地的英国家庭和印度仆人

毫无疑问,无论在物质层面还是形象层面,“动物”在山德的故事中都很有其特性。首先,它们显然是真正的生物,山德和它们一起工作,发展友谊。正如我们所看到的那样,山德在避免和阿里发生冲突的那段时间里,和他的小象度过了许多个夜晚。

无论是在写给父母的信中,还是后来的请愿书中,山德都谈到自己与动物分离时的失落感。他与动物的互动可能类似于唐娜·哈拉维(Donna Haraway)所谓的“伴侣物种”(companion species)的“显著他异性”(“significant otherness”)。哈拉维认为,一个人的自我意识可以与动物伙伴的关系相互依存并发展。

在山德的文本中,动物属于人类之外的范畴。对他而言,“动物”是一个用来定义或否定人类的东西。例如,在他的叙述中,阿里斥责公开做爱的英国男女为“动物”。有一回,山德向阿里谈到自己去教堂的经历,阿里显然无法理解,说他“像一条狗”。

根据山德的陈述,辩护律师弗雷克—帕尔默先生也收集到浸信会教友、前殖民地官员和动物园白人雇员的陈述。

这些陈词强化了阿里对山德的虐待以及山德的良好品格。在此背景下,“英格兰忠诚的缅甸克伦人”把请愿书和山德的证词汇总成一个集各方同情于一体的网络。所有这些都暗含着依赖于种族和宗教规范性的观念。

在这个网络中,克伦族的殖民地民族志知识开始流传开来。一些作家,如曾在缅甸担任官员的布莱恩·沃德·帕金斯(Bryan Ward Perkins)表达了殖民态度。他写道:

如果没有克伦族的直接经验,山德的行为将不可理解。

但是仔细阅读这些文本后会发现更深层的张力和复杂性。殖民者与被殖民者之间的差异性得到了证实,尽管这些请愿书将这种差异性缩小了。

我们可以看到,在伦敦的克伦民族主义者内部,精英们试图建立一种忠诚的政治。我们还可以看到,基于各种各样的资源,山德试图重建并理解自己所犯的罪行。当然,我们还可以看到两次世界大战之间英国人对性的不同态度——有谴责阿里的浸信会教徒,也有在摄政运河和伦敦动物园旁边公开做爱的男女。

种族、男子气概和性的观念在这些文本中被反复修改,揭示出一种异质、新教、忠诚“同情的政治”。

服刑期间,围绕山德的“同情之网”继续发挥作用。虽然没有固定访客,但总有当地基督教和教育团体的人给他送书、写信,并以他的名义持续请愿。

在他们的帮助下,山德学会了一些新的技能,比如演奏曼陀林。经过几年的磨练,他还成了一名铁匠,并希望利用这些职业技能改变克伦族的命运。

在英国的经验(先在动物园,然后是监狱)让山德意识到殖民地的落后,尤其是克伦族的落后。

服刑两年后,山德加入了“救世军”(The Salvation Army,1865年成立的基督教组织)。随后,他请求将自己转移到安达曼群岛(Andaman Islands),去那里继续做一名“驭象者”,以帮助开采林木。

山德在请愿书中表示,自己希望回到野生动物身边,回到一个更熟悉的环境中去。

请愿被拒绝了。

不过,鉴于和典狱长亚历山大·帕特森(Alexander Paterson)的关系,山德最终还是被送回了缅甸。帕特森曾被派往殖民地调查刑罚制度,并提出与众不同的建议。他认为,这里所有长期监禁都应该废止。

帕特森声称,由于缅甸人具有冲动犯罪的天性,因此长期监禁对感化罪犯没有什么意义。尽管这一激进的建议被否决了,但这种想法影响了他对“山德案”的处理方式。

1932年,山德被正式释放。

作为感激,山德给帕特森寄了一枚银制打火机,并附上了感谢信。持续多年的同情确实促成了情感的纽带。

* * *

在写给教友格拉迪斯·德莱弗(Gladys Driver)的信中,山德表达了对杀死阿里的懊悔,那时距离他被绞死只剩一周。他写道:

这一天,年轻的克伦人在伦敦杀死了高大而强壮的印度人。

这一简单的陈述概括出山德所处环境的戏剧性。他把自己定位在大英帝国中心一种特殊的权力关系之中,这种关系引发了克伦民族主义者的广泛关注。

他还试图阐明罪行的必要性。他反思了案发前的虔诚生活,坦白道:

在我变成罪大恶极之人以前,我曾是一个至善之人。

山德告诉德赖弗,他在监狱里一直在和自己的牧师研读《哥林多前书》第13章——保罗讨论基督教爱的本质以及自我认知的重要性。

山德相信,他现在比第一次在伦敦东区的布道中听到这句话时更明白它的意义。山德试着认识自己,理解让自己变成“世界上最坏之人”的那么“几分钟”。

正如山德在这封信中的做法一样,萨依德·阿里被杀的案件应该置于更广泛的历史背景下。本案被大英帝国内部的话语和社会网络大肆渲染。

在内政部文件中,“一战”后英国和缅甸重复着种族、动物和男子气概的概念。在相互竞争的主张内部,同性性行为处在一个问题化的位置。此外,还有一些遥远的联系。

山德的家乡东吁的一所教会学校和伦敦东区的一所浸信会教堂联系在了一起,忠诚的克伦民族主义者与伦敦动物园联系在了一起。人、动物和知识的传播网络被建立了起来。

尽管与遍布帝国的网络相连,但山德算不上一个自由人。他在英国的生活多数时候是禁闭的——先在动物园,然后是监狱。

此外,即使山德的作案地点在伦敦,但历史学家通常认为种族和性别的规范性话语才是本案在殖民背景下的基石。因此,“山德案”还能激发起对帝国地理学的反思。

不同地点、行动者和跨部门话语在“山德案”中显而易见。这是一种殖民时代晚期的“同情的政治”。这种政治的核心是忠诚。

这是两次世界大战之间同情关系的特点。当反帝国主义声援反殖民民族主义运动,并试图跨越种族的鸿沟时,英国的帝国主义者需要借助同情来缓解焦虑。

1936年,乔治·奥威尔(George Orwell)的《猎象记》(Shooting an Elephant)首先刊登在反法西斯刊物《新写作》(New Writing)上。奥威尔写出了种种焦虑。

作为一名殖民地警察,奥威尔详述了殖民地的内部冲突。他私下支持缅甸民族主义者的运动,但在持续不断的小仇恨中,这些民族主义者把他视为国家的代言人,同时他也憎恨这些人。

他坦白想“把刺刀扎进佛教徒的肚子”。他解释说,在满怀期待的缅甸民众的压力下,他不愿意扮演一个白人帝国暴君的角色。为了不让周围人嘲笑他,他射杀了一头大象。为了拍下照片,他抑制住内心对于杀死这头大象的厌恶感。

在奥威尔的叙述中,帝国主义对男子气概和种族的论述,对动物的认知都被利用、肯定和质疑。这是一个充满矛盾的文本。

对于拉纳吉·古哈(Ranajit Guha)而言,这篇作品承认了帝国主义的核心,即帝国主义的自由意识形态与专制统治之间不可调和的紧张关系。

奥威尔探索了殖民者对民族主义者的理解能力的极限,这极限在印度劳工支离破碎的身体之上,也在垂死挣扎的大象身上。

在两次世界大战之间,奥维尔并非唯一一个检讨殖民时代晚期的同情的帝国官员。

1922年,退休的印度公务员伯纳德·霍顿(Bernard Houghton)在缅甸委员会过完了他的职业生涯。他利用弗洛伊德的精神分析法来批判“印度政府的潜意识”。

在英国发表的一篇文章中,霍顿指出,人类的行为与狼群等群居动物极其相似。人们在恐惧和侵略中团结起来,对抗共同的敌人。霍顿激烈批评了“一战”中英国对缅甸民族主义者的镇压,诉其为不合理、不公正的“激情与流血”。他认为,这两个国家都有“偏执症和妄想症”的症状。

对于霍顿来说,之所以无法阻止殖民者对殖民地的同情,是因为存在心理上的障碍。这是欧洲人的帝国心态。霍顿对战争创伤和帝国主义进行精神分析,也在对英帝国主义的直接抨击中表达了幻灭感。

和奥威尔一样,霍顿强调了殖民者心理的防御和侵略机制,这是一种被今天的评论家称之为“白人脆弱性”(white fragility)的心态。(译注:“白人脆弱性”的意思是,当接触到涉及种族不平等和不公正的信息时,白人会感到不自在并带有防卫情绪。)

这些作品试图揭露晚期殖民时代“同情”的断层,它们反映出民族主义开始挑战帝国权威的紧张局势。

在英国国家档案馆(UK National Archives)读到萨依德·阿里遇害案的卷宗,这真是一段感动的经历。内政部对该案的详细记载很难让人无动于衷,也无法避免对鸡奸的掩饰和谋杀本身的残酷所带来的影响。

在英国和缅甸,山德给支持者和家人写的信件流露出悲伤。当他最终获得减刑时,内心的释然跃然纸上。“山德案”的情感力量没有消失,它需要被承认。

与此同时,档案中的山德是一个值得同情的人物,造成这一结果的原因也必须历史化分析。有一种政治观点认为,“山德案”引发了一场政治斗争,卷入了帝国主义的话语和网络。这是一种保守、异质、忠诚的政治,强化了种族界线和性别刻板印象。这个案件暴露出情感的殖民结构,告诉我们在两次世界大战之间的英国,谁可以感受到谁。