去无产阶级化的时代:后消费文化主义中的艺术与艺术训练

去无产阶级化的时代:后消费文化主义中的艺术与艺术训练

THE AGE OF DE-PROLETARIANISATION: ART AND TEACHING ART IN POST-CONSUMERIST CULTURE

作者:贝尔纳·斯蒂格勒(Bernard Stiegler)

译者:陈*钢

由于篇幅所限,部分内容有所删改。

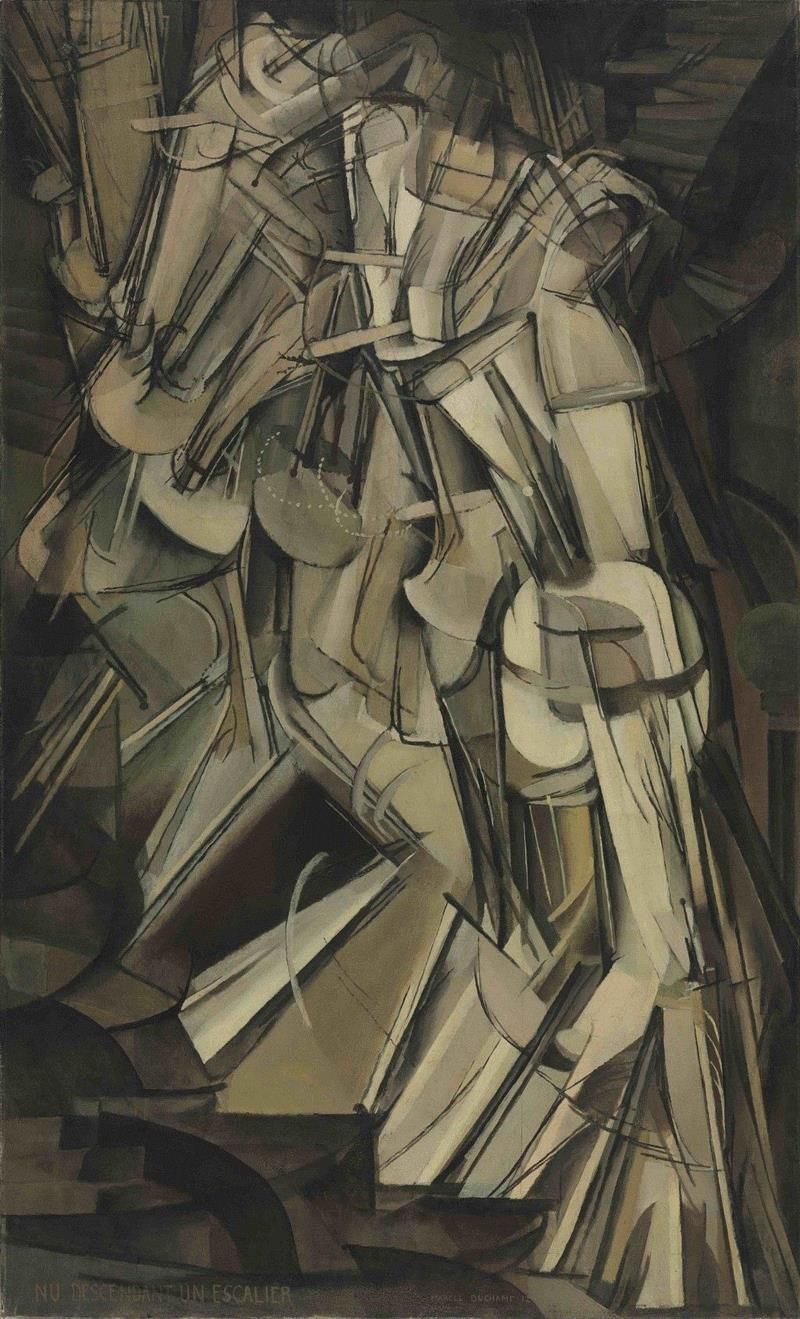

从《下楼梯的裸女》(Nude Descending a Staircase,1912)到《泉》(Fountain,1917),马塞尔·杜尚(Marcel Duchamp)完成了从一种技术可复制性到另一种技术可复制性的飞跃。

这是一次从摄影术(photography)和连续摄影术(chronophotoraphy)的技术可复制性【*】到另一种「现成」(「readymade」)物品大规模生产的复制性的飞跃。大规模生产导致消费主义社会的建立,最终代价是废物的积累。

【*】不只是连续摄影术的先驱迈布里奇(Muybridge)和马雷(Marey),还有电影——这种可复制性使泰勒制的、科学的劳动力组织和生产线成为可能。

1912至1917年,从《下楼梯的裸女》到《泉》,杜尚将他的艺术形象铭刻在普遍无产阶级化的基础上。也就是说,在一般性知识缺失的背景下,这种缺失开始显现出来。

伴随着普遍的无产阶级化,人的知识因科技的再生产和应用而失去效用,进而导致「二战」后消费主义模式的全球化。在消费主义模式中,不仅工人的技能(know-how)变得过时,生存的知识(know how to live)也过时了。

这些人因此变成了纯粹的消费者。一个好的消费者是完全被动而无需负责的,这与康德和启蒙哲学所说的「成熟」【*】完全相反。

【*】尤指康德所说的,通过他/她的读写能力获得理性的公民。

2008年的经济危机揭示出当下漫延整个地球的这一系统的全球毒性。与此同时,一个数字网络正在展开,产生了新的精神和集体个性化的过程,即新的存在方式、新形式的知识和新的社会关系。

在这种背景下,后消费主义艺术和新的社会连通性的问题——无论是区域性的还是全球性的,是去疆域的还是疆域性的——都成为艺术界和政治经济的关键问题。数字文化技术的巨大传播所带来的问题是一个深远的去无产阶级化的进程,即恢复各种知识。

目前有很多关于发展「创意经济」(「creative economy」)的讨论,这些讨论基于北美,尤其是加利福尼亚的「集群」(「clusters」)模型,基于约翰·豪金斯(John Howkins)和理查德·佛罗里达(Richard Florida)的分析。

创意经济的概念首先取决于从创意中产生的价值和财富,而不是别的东西,这一点也许无可争辩。尽管如此,这种思想的价值观,以及对这种财富的肯定,即对思想或精神及其创造力的肯定,似乎都离不开前文提到的去无产阶级化。

然而,事实并非如此。我们甚至必须得出结论,现实中创意经济的概念源于一种相反的观点:创意经济模式进一步加剧了普遍的无产阶级化所导致的灾难性局面,因为它旨在进一步巩固消费主义在大众媒体面前建立的局面。换句话说,当它创造了所谓的「文化产业」时,这种灾难性的局面就来临了。【*】

【*】值得注意的是,约翰·豪金斯职业生涯的大部分时候都在从事电视工作,尤其为「时代华纳」(Time Warner)工作。

消费主义消解了个人的欲望。消费主义的发展取决于将驱动力转化为欲望的社会系统的失效,即变为忠诚。将驱动力转化为欲望构成了利奥塔所谓的「力比多经济」(「libidinal economy」)。

例如,唐纳德·温尼科特(Donald Winnicott)描述的早期母子关系中过渡性物体出现。对于温尼科特来说,这是所有成年人游戏的矩阵,它是艺术、科学和社会「升华」(sublimation)的一切活动以及集体中个人投资的游戏形式。消费主义使父母的教育角色失效,进而是国民教育的失效。

正是通过这种方法,消费主义摧毁力比多,成为基本驱动力——力比多的摧毁意味着它不再能束缚住驱动力。消费主义企图束缚消费者,让他们产生依赖,也就是成瘾——近来南特中心医院(NCHU)的让-吕克·维尼塞(Jean-Luc Vénisse)和他的团队在实验室和癖嗜学(addictology)领域把这一现象主题化(thematised)了。

正是为了从生命的最初几个月开始就培养这种依赖性,福克斯电视台(Fox TV)开设了「婴儿第一频道」(Baby First Channel)。

从这个角度来看,创意经济似乎成为一种新的创造文化霸权的意识形态工具,而不是工业世界对新时代的承诺。创意经济模式实际上提出了一种方法,通过将市场营销和艺术创作结合起来,生产出一种社会「伟哥」,来复苏消费者日益减弱的欲望。

所有这一切都与提高思想的总体水平或重新投入精神生活的计划没有多大关系,并没有使世界能够为自己创造一个新的未来的必要条件。

最终,这种模式不仅是超消费主义(hyperconsumerist)的,而且是非常隔离主义(segregationist)的。

原则上,面对庞大的、无法被治愈的消费者群体,那些尚存「创造力」的少数人必须在体面的写字楼里相互鼓动,就好像这种「创造力」是稀罕之物,不再能被「激起」(stimulated)——早年间人们会说「激发」(inspired)。

通过普通人的日常生活,创造力总是转化成一些单一的、异常普通的东西。这种创意的「形变」(trans-figuration)发端于日常生活的平淡无奇(这里的平淡无奇指向德勒兹所说的「内在性」)。

也就是说,它由日常生活的平淡无奇而起,又是日常生活平淡无奇的一部分。它让日常生活变得轻松。

「提升」并非「在内在性中完成超越」,而是把日常生活作为一个「奇点」(singularity),从一切平稳、乏味和有限的事情中爆发无穷而重要的意义。

从「普通」向「非常」的「变形」(trans-formation)或「形变」(trans-figuration)不局限于艺术。例如,当罗兰·巴特写下关于他那个时代(20世纪50年代)的神话时,也发现了这种情况。这种情况仍然被称之为现代性。

正如吉尔伯特·西蒙顿(Gilbert Simondon)所言:

攀登、探索、开拓……爬上山峰的斜坡,朝着能支配整个地块的特权之地前进,不是为了统治它、占有它,而是为了与它建立一种友谊。

创意经济位于日常(或日常生活)的创造力的反面。我认为「日常性」(ordinariness)这个概念是艺术经验的特征,自从现代性出现以来尤其如此。

当波德莱尔观看康斯坦丁·盖伊斯(Constantin Guys)和马奈(Manet)的画时,「日常性」这个概念就获得了肯定。【*】马奈被认为是普鲁斯特在《追忆似水年华》最后一卷中幻想出来的画家埃尔斯蒂尔(Elstir)的原型。

【*】波德莱尔把康斯坦丁·盖伊斯的画作视为现代性的典范。盖伊斯「在任何闪动着光亮、回响着诗意、跃动着生命、震颤着音乐的地方滞留到最后;任何地方,只要那里有一种激情可以呈现在他的眼前,只要那里有自然的人和传统的人出现在一种奇特的美之中,只要那里的阳光照耀了堕落的动物(depraved animal)【**】的瞬间的快乐。」

【**】卢梭在《论人类不平等的起源和基础》中写道:「……思考的状态是一种反自然的状态,沉思的人是一头堕落的野兽(depraved animal)。」

这是一个关于在一个世界中由非凡变得平凡的故事,荷尔德林、尼采或阿伦特会把他们称作「庸碌之辈」(philistines)。因此,这是一种探索的叙事,一种探索「关键点」(key points)的叙事,精确地位于杜尚创作《下楼梯的裸女》和《泉》之间的这段时期。

然而,创意经济的意识形态现如今变得如此成功,不仅是意识形态层面的成功,还有经济和城市组织层面的成功。

之所以如此,是因为它依赖对新数字网络的系统性开发,包括疆域性的和去疆域性的开发。而这些,正是我们这个时代的特征,之如「脸书」(Facebook)正是这个时代的产物。

21世纪初出现了文化技术和认知技术所包含的新工具和新机构,它们共同构成了精神技术时代。这些精神技术造成一种困境。这些技术的发展加强了过去几十年间建立起来的象征性苦难或贫困状况。

大众媒体被拿来营销,致力于捕捉和利用注意力,从而导致(并且基于)破坏性的消费主义,其灾难性的影响在2008年暴露于世。要么,这些技术导致了一种破裂,一种象征性的复兴,建立了双向的社会关系,即「对话」,或者可能是「互动性」。但是,离开了大规模的投资,这也无法实现,而不能指望「创意经济」。

在这种很新的语境下,艺术和文化机构、大学和公共机构显然都可以发挥作用。事实上,这是艺术家、作家、思想家、教师、文化和教育机构的责任,同时也是头脑清楚的经济世界里的参与者,在我们复杂而模糊的世界中划清界线。

创意领域的构成取决于在艺术家、文化机构、他们的公众以及社会、政治、经济和学术行为者之间建立相关合作关系的能力。所有这些都需要一个网络和文化适应策略,不仅仅针对创作者和研究人员,同时针对经济参与者,也适用于居民和社团。

20世纪初,感知发生了一次机械的转向,例如可以在不知道如何创作音乐的情况下反复听音乐。

巴托克(Bartók)把它和收音机联系起来,当时他建议一边视觉上跟着乐谱一边听音乐。巴托克似乎很反动,但他其实走在了他时代的前列,因为他一定程度上预测了格伦·古尔德(Glenn Gould)在1965年谈到的数码时代的高保真频道。

它使听众能够读出乐谱的同时,控制表演参数,从而也成为表演者。 此外,巴托克认为托马斯·爱迪生(Thomas Edison)是音乐学的创始人。

因此,巴托克创作的吉普赛曲调很难被转录。他首先把音乐录制到留声机上,然后通过这段录音,通过放慢唱盘的速度来完成转录。

现在,恰好在同一时间,查理·帕克(Charlie Parker)通过聆听他的老师莱斯特·扬(Lester Young)在留声机中的表演来教自己音乐,放慢唱盘速度以学习用自己的萨克斯管复刻扬的次中音萨克斯管声部。

留声机因此成为「他的主人的声音」(「his master's voice」)。

这不仅适用于音乐。革命后的18世纪末使卢浮宫成为图画遗产的国家现场,观看一幅画的人复制了它。

这也是18世纪初皇家艺术品收藏家安妮-克劳德·德·卡鲁斯伯爵(Count Anne-Claude de Caylus)和歌德所说的,一幅画在被人复制之前,既不能欣赏它,也不能谈论它。

事实上,它们本身就是复制品,就像当时所有艺术爱好者(业余艺术爱好者)一样。如果我们想到1947年安德烈·马尔罗(André Malraux)所说的话,也会确信这一点。

据此,人们既不能理解也不能看到没有被复制的东西。塞尚(Cézanne)也会对埃米尔·伯纳德(émile Bernard)说同样的话:人们只能看到能够表现自身的东西。

换句话说,倾听、观看、感受和体验就是触发或释放一个过程,使有感觉的人、能倾听的人、可以观看的人或多或少地被他/她的感受所感动。

作品是一种潜能,可以或多或少地传递它的动作行为。这和丹尼斯·盖农(Denis Guénoun)在戏剧方面的表现不谋而合:

今天唯一真正观看的是演员,他们希望表演。观看(演员)表演……与我们每个人为自己表达的那些游戏或戏剧相关联……在我们这个时代,在我们的世界中,只有作为潜在演员的剧院观众。

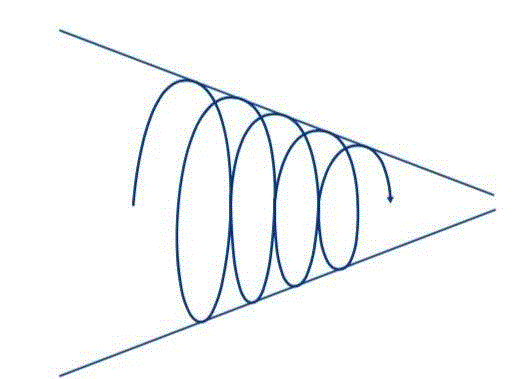

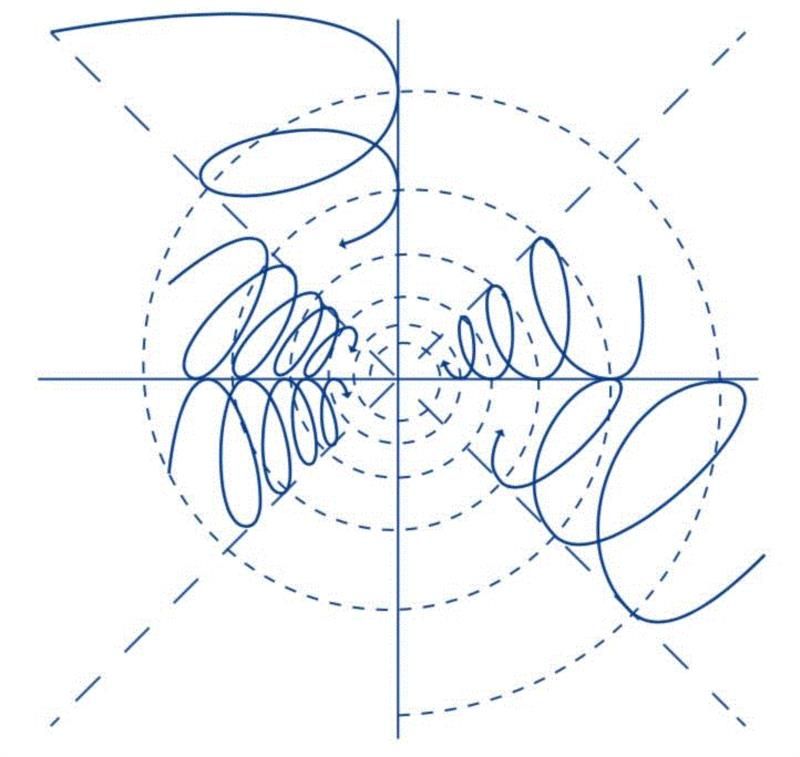

这种表演过程也是一个电子运动的过程,即这是一个「运动」的问题。 一件作品的潜力通过接受者释放出来,而我喜欢用以下方式表示这种潜力(我在亚里士多德的意义上理解它):

约瑟夫·博伊斯(Joseph Beuys)说同样的事情。他说护士和面包师和我们所有人一样,也是艺术家。如何理解这一点?

这意味着护士和面包师是有潜力的艺术家——艺术家本身不断地成为艺术家,因为根据亚里士多德的说法,只有上帝才能享受永远在行动中的特权。

艺术家是一个超灵敏的旁观者(在某种意义上说是超灵敏的,就像人们谈到被卤化银纸张的光敏性),作品的实际作用是以这样一种方式影响接受者,使其产生另一件作品。

通过这件作品,接受者(「收信人」)成为「发信人」。

这是一个电路,我成之为「跨个性化的回路」(a circuit of transindividuation)。我们或多或少都在不断地将自己个性化。将自己个性化就是去学习、去实验,通过潜在的行为去成为一个个体。而且,个性化是共同的个性化,单个人从来不个性化。

作品在一个跨个性化的过程中发挥作用:

正是通过这样的循环,艺术和文化的时代形成了。更普遍而言,这是集体个性化的时代。于是,知觉的机械转变产生了集体「去个性化」的过程——一个破坏集体、破坏文化的过程。

这种「去个性化」也是一种无产阶级化,因为无产阶级实际上是指那些失去了知识的人——他们的智慧、生活和理论知识。

我们的时代发生了和20世纪初相反的情形,我们正经历机构的去专业化(de-professionalisation)。机构向非专业化,公众向「重新机构化」(re-instrumentation),业余爱好者向「重新武装」(re-arming)迁移。

数字技术导致专业能力向越来越多的公众群体转移。如今,全球用户发出的请求通过搜索引擎进行处理,搜索引擎能够在全球范围内通过TCP/IP协议和万维网(WWW)连接起所有数据库。

在短短20年的时间里,万维网就催生了电子文档领域的一些非常专业的职业。这现在已经成为所有年龄层和每一个阶层的基本工具。

同样,YouTube等视听广播(audiovisual broadcasting)和视讯、录像设备使观众能够成为「内容」的供应商。

通过调整或适应这些新形式,观众也变得更加苛刻。他们开始掌握我们在技术创新研究院所说的「工具性观看系统」。更广泛地说,全球网络的运作取决于用户成为实践者的能力,即能够产生可访问信息和知识的能力。

通过索引和注释,他们参与了(有时甚至不自知)元数据的生成。这样他们就形成了所谓的社会网络,进一步发展了所谓的社会工程。这毫无疑问创造了一种人类历史上前所未有的境况。

元数据(即描述其它数据的数据)自美索不达米亚时代就存在,而从印刷术发明以来,这些数据成为知识【*】的辅助科学,奠基了人文、自然和实验科学的认知手段。从这时起,元数据的生产一直受到学术、语言、艺术、科学、哲学和政治权力所控制的中央机构的保障,并按照自上而下的模式运作。

【*】这里的知识指图书馆学、档案学、文献学等等。

然而,协作技术恰恰相反,它基于元数据的生产,亦即基于自下而上模型。这涉及到人类知识的形成、塑造和传播的历史上发生了哪些重大而史无前例的变化。这种变化的新奇之处既有历史意义,也很切近。

专业知识向每个人的日常生活的转移导致了矛盾和混乱。此外,就像每一项新技术一样,数字技术的社会化最初被认为是一剂毒药。【*】

【*】正如柏拉图所说的「写作」,尽管它是法律和理性思维的基础,但它最初也被认为是一剂毒药。

因此,对视听荧幕的依赖可能会转换为真正的「成瘾」,不可估量地加强了对「深度注意力」(deep attention)的摧毁,取而代之的是凯瑟琳·海勒斯(Katherine Hayles)所谓的「超注意力」(hyper-attention)——事实上是一种「注意力的碎片」。捕获或利用所谓的「可用大脑时间」(available brain time)引发了注意力的破坏,也就产生了没有意识或良知的大脑。

任何人生产、索引、注释和分配的数据似乎都导致了「任何」(「n’importe quoi」)的统治。这种情况有时是由新的实业家煽动和控制的,他们利用数据(data)和元数据(metadata)的可追溯性来分析和控制行为。

它可以产生依赖性和毒性,以一种极端的方式增加20世纪消费主义及其现已过时的工业体系的本已有害的影响——这种病态的特征在哥本哈根首脑会议上得到了急切的、全球范围的承认。

根据柏拉图的说法,写作是一剂毒药。数字技术就是一剂毒药,但也可以是解药或替罪羊。只要数字技术本身可以作为一种补救措施,就能有效应对其它毒药,这无疑是21世纪的关键。