去大理,在路上旅行写作,是离开上海的生活可能吗?

从大理火车站出来不是“大理”,是无法区分坐标的中国任何一座城市的街道景观。

老式火车站门前是出入站广场,没有专门的打车通道,旅客只能挤在站前广场左侧的出口路边,那里是火车站停车场出入口和站前车道的交汇处,形成了一个没有红绿灯的微型十字路口,横向纵向的车流互不相让。拖着大小箱子的旅客要在挤作一团的车流中挪移避让,等待某辆突出重围的网约车,很艰难。我约到的司机因为无法挤出车流靠近路边,不得不再绕一圈去掉头。

要抵达符合普遍认知的“大理”,得坐车沿214国道或苍山大道向北10公里左右,直至苍山洱海进入视野。大理古城所在的洱海西侧,夹在因为湿气重而总是云雾缭绕的苍山和洱海之间。向远处延伸的高山、森林、雾气、大片成团压低的白云、宽阔的水面,它们在视觉上离人很近。

事实上也如此,爬苍山不一定要从景区大门进入,山脚下无论是新建小区还是村子都有小路可以直接上山,走几步就进入密不见天、草木疯长的森林。苍山有十九峰十八溪,想踩水溯溪也轻而易举,离开国道拐进某一条小路,朝溪水声传来的方向走就是。在大理,自然和人很近。进入森林不需要驱车前往城市边缘。但单从街道景观来看,大理火车站所在的下关街道才称得上是“城市”,除此之外,都是“城市边缘”。

上个月,我去大理见了一些住在“城市边缘”的朋友,也为自己想象一种离开上海、生活在别处的可能。

去大理,去大理,去的是哪一个大理?

大理比想象中要大,指代的地理范围也有很多区分。当我们说去大理,可以是指大理白族自治州,云南的16个地级行政区之一,沙溪古镇所在的剑川县、巍山古城所在的巍山县都属于大理州。大理也可以是说大理州的首府大理市,涵盖环洱海一周的区域,洱海西侧的大理古城、喜洲古城,洱海东侧的双廊、挖色、海东,都属于大理市。

以大理古城为中点的洱海西侧,紧邻平均海拔3500米的纵向绵延40多公里苍山,214国道和大丽线公路两侧分布着很多村落,白族传统民居建筑以及新建小区住宅大多都不超过三层,视野开阔。在大部分新大理人和游客心中,这一片东西走向的狭长地带才是真正的“大理”,大理之外的人想象中的山海之间的“大理”。

也是我此行的目的地。一个经历了两个月封控的上海市民,迫切地渴望离开,把肉身流放到一个和大城市截然不同的环境,企图洗去过去几个月被困于一地的痕迹和记忆。

抵达大理后,我第一时间打车去了芳菲家,她和先生晓彬刚从沈阳搬到大理“郊区”。去年芳菲辞去沈阳市法院的工作,她在那里做了十年的公务员。

辞职,离开大城市,去大理。在大理你可以遇到很多这样的叙事模式。总是会引来羡慕,他人替自己离开了自己暂时无法逃离的既定轨道。但大多数人只是嘴上说说。我在微信里见证了芳菲从决定搬到大理、看房、最终定下这间房子的过程,她给我发来洱海边的云和院子外面的山景,我像任何一个渴望逃离城市的人一样发出很多感叹号。

不做法官,芳菲成为了一名占星师和催眠师。工作可以远程进行,加上芳菲对北方的某类草木过敏,一直想搬到南方,大理四季气温气候都好,不像南方其他地方湿气重又暑热,搬来大理的决定很快就定下了。今年二月办完婚礼后,芳菲和晓彬直奔大理看房,经人介绍看了一套新建小区的房子,月租不到3000,两室一厅,还带一个露天小院,是他们理想中的住所。

按照原计划,他们定下房子后回到沈阳,然后开车带着小猫桃子和一部分行李南下,自驾到大理。这一趟沿着对角线穿越中国的公路旅行听上去十分浪漫,我还和芳菲约了要在路上同她录播客,请她一定写下这个过程。但车刚开到西安,他们因为疫情和路况不熟而不得不临时更改计划,车由专业的物流公司直接运到大理,人和猫再单独前往。

新家虽说是个院子,但位于三层,像是一套带院子的平房民居架空建在了三楼,整栋建筑的外观看上去像是别墅,但每一层都有独立的几户人家。房子的大门不是嵌在墙体里的防盗门,而是直比人略高一些的木门,推门即是院子。木门也许会让习惯防盗门窗的人没有安全感,跳一跳就能看到院子和房间,如果外出只能在木门上挂密码锁,进了院子只能顶上木门栓。房间有大面积的落地窗户和落地推拉门,可以和户外直接连接,院子外面就是苍山,树上有松鼠跳来跳去。一种介于城市和乡村之间的居住体感,离自然很近。

搬进大理的新家不久,芳菲就买了一些植物放在院子里,其中包括两株蓝莓。6-8月是蓝莓的丰收季,但家养的蓝莓不会一次性成熟,几颗几颗地陆续变紫,表皮微微发皱。我正好赶上三颗蓝莓成熟,小心翼翼地一颗一颗抿着吃掉,很甜。

芳菲所在的小区叫“大理的小院子”,原本由大理实力集团开发,沿苍山大道在苍山脚下规划了北区、中区、南区,几年前开盘时只有模型也很快售罄,目前均价20000-25000每平米。

在古城周边区域,类似“大理的小院子”这样的新建小区有很多,最早也最有名的是“山水间”,目前每平米房价也在25000元左右。这样的大理新式小区定位明确,并不是大理本地人,而是多来自一线城市的“新大理人”。

房子既保留了大理传统民居黑瓦白墙和院落结构的特色,精装修交付又能满足城市中产对居住舒适性的要求,比如全屋木地板、玻璃封闭的淋浴间,小区内部也做了有大量绿化的园林设计。加上洱海西侧的大理古城及周边区域对房屋高度有要求,最高不能超过四层,因此即便不是别墅而是像芳菲家这样的平层院子,也可以拥有很好的采光和视野。在院子或阳台望出去,视野中大部分是苍山洱海的自然景观,而不是会带来压迫感的高楼。

要住得离自然近,舒适,放松,还要住得好,排水通电燃气不需要额外操心——也是,都离开城市到大理了,难不成还要像城市里一样住在拥挤的公寓吗?“山水间”小区甚至一度被戏称为“北京村”,住了很多逃离北京的城里人。

“新大理人”在大理买单的是一种居于山水之间远离城市的生活体验。不能称之为“想象”,因为它已经由一种关于自然和田园的想象和欲望变成了现实,商业不过是人的欲望与需求的显现。这也是大理房租并不如想象中低廉的原因。

没人知道这种离开城市归隐田园的欲望有多强烈,能够支撑得起多大体量和多持久的商业地产投入。2020年,小院子的项目被传“烂尾”,同年融创集团接手楼盘开发,至今仍有大片区域在建。芳菲入住小院子的半年时间,几乎没有看到马路对面楼盘工地的进展。

菌子的秩序宇宙

整个7月我在大理住了10天,大部分时间都和芳菲一起出行,见在大理的朋友。这10天里见的人、说的话,比过去几个月在上海积累得都要多。当然即便上海没有疫情,也很难有闲情频繁地、不顾时间地和人进行漫无目的的对话。“无目的”的会面在城市里是奢侈的。

正是因为方便和朋友们“无目的”地见面,我在今年3月从上海的郊区青浦搬回市区,没想到刚搬完家就立刻赶上疫情封控,在新家里“关”了两个月。

在大理你可以选择社交,也可以选择隐居。搬到大理小半年,芳菲大部分时间都待在家里,很少外出“社交”,除非有朋友来访。晓彬则在大理的一家阅读平台工作,每天骑一辆黑色的摩托车通勤。(刚到大理的时候他们借了一台电动车,结果电瓶太小,无力承受两个人一起上在大理地貌常见的大坡,于是买了摩托车。)

在大理本地的工作和在任何一个小城市差不多,月薪大多只有几千,只能勉强覆盖像“大理的小院子”这样小区的房租,生活费未必有剩余。因此如果决定要在大理长期生活(至少半年以上),要么能以远程工作的方式获得相当于一线城市水平的收入,要么决心做一场“在别处”的生活实验,接受可能会完全没收入的状态。

但在大理做“生活实验”,除了“放松躺平”还有什么可能?

到大理的第二天,我去了德和村的莎莎家。几个月前我偶然在朋友圈看到,莎莎一个人突然从北京搬到了大理生活,她发起了一个叫“发酵实验室”的项目,用发酵的方式制作料理,比如自制酵母、泡菜,偶尔和大理本地的青年组织合作私厨和野外活动。这看起来和单纯的“放松躺平”不太一样,我对烹饪感兴趣,也好奇莎莎为什么做这个生活选择。

莎莎是今年3月从北京搬来大理的,在大理的生活对她而言,形容为暂定一年的生活探索更合适。此前莎莎在北京自由职业,也曾在国外许多地方研究食物,甚至去埃塞俄比亚和当地人学习制作一种长得像抹布的特色主食“英吉拉”。

目前莎莎在大理对外的身份是料理人、发酵师、野外采集者、面包窑搭建师、流动披萨师傅。面包窑如何搭建是来了大理之后现学的,因为体积太大搭在了别人家院子里,可以办烤面包和披萨派对;野外采集则得益于大理的自然环境,除了采菌子,还有偶然发现野外有这么多可以直接食用的植物。她常常自己或和朋友去无为寺爬山,离开景区的主道走到森林小径,蕨类植物和高耸的松树让森林显出它的瑰丽,甚至是危险。

莎莎家在崇圣三塔寺景区东北方向的德和村,租期一年。房子主体部分有两层,楼下是客厅、餐厅、厨房和厕所,卧室在楼上。无论是房子主体还是院子都经过二房东的重新设计和装修,因此租金在大理村里来说算是贵的,一年四万一,不含水电杂费。

7月是大理的雨季,有雨山上就有野生菌子,整个7月莎莎做了几场和菌子有关的私厨活动,每位客人收费200元左右。菜单挺有意思,用牛肝菌、农家土鸡蛋、菠菜和火腿做的“让人傻笑的水波蛋”、用藏区酥油、白松茸、香草做的“酥油煎白松茸”,用混合野菜、油鸡枞、香草、德国泡菜和坚果做的“荒野脆饼”,一部分食材直接从野外采集而来。

莎莎还在院子里种了许多可食用的植物,云南的气候很适合紫苏和薄荷生长,随便栽下去就很茂盛。朋友送的两株豆角在植物丛里隐秘地长,莎莎拨开其他植物的叶片给我介绍植物种类时,才发现豆角已经成熟了好些根,有的甚至干老了。年初定下这个院子时还是冬天,院子里光秃秃的,莎莎想等天气暖起来会慢慢绿吧,也没怎么打理,大理的气候自己就把植物们打理得很好。

我在莎莎家吃到了一道用菌子鸡汤、菠菜泥、水波蛋和德国泡菜混搭而成的创意料理。菠菜烫熟后打成泥,混入前一天熬好的菌子鸡汤做底,成型的流心水波蛋落在里面,顶部是一些粉色的德国泡菜。主食是加入了复合香料的发酵面糊和南瓜子做成的煎饼,发酵面糊煎烤后会出现漂亮的蜂窝状组织。小块的菌子埋在菠菜泥里,咬起来口感有点韧,鲜味很浓。

在云南,所有的菌类都被叫做菌子,多用来指称野生菌,和可以批量生产的养殖菌口感完全不同,类似于散养土鸡和速成肉鸡的区别。一位云南的朋友曾经告诉我,在云南以外的地方她几乎不吃蘑菇,“大路货”香菇更是不碰,那根本称不上是菌子。莎莎向我展示她做的菌子笔记,在山上看到的每一种菌子,她都会尽力识别这是什么品种,有什么特征,当然也包括是否能够食用。

我才第一次知道,原来蘑菇还有另外一个名称——真丝子实体,也就是说,蘑菇其实是真菌的“果实”,是可见的大型真菌。在每一只蘑菇的地下,都有相应种类的真菌在生长,它们长出的菌丝像网一样交织于土壤之中,植物根系的附近,等待条件适合的时候把蘑菇果实送出地面。想象一下,如果你在树根发现蘑菇的地方向下切割一刀,会在剖面看到蘑菇的完整系统,像根系复杂的植物一样。

莎莎向我介绍这些时,院子里的桌上摆着她前一天在苍山上采的九朵虎皮乳牛肝菌。

在冰箱冷藏一夜之后,虎皮乳牛肝菌表面的鳞片斑纹开始有些发黑,不像刚采摘时那么鲜艳分明的红白。“你捏捏它,很厚实的,这就是牛肝菌。”莎莎邀请我捏压它厚实的伞盖,一面是有些粗糙薄薄突起的表皮,一面是蜂窝网格状的菌褶,手指在两侧微微用力,它像一座精巧的建筑织体优雅地富有弹性地解泄压力。

据说目前人类知道的真菌超过12万种,但实际存在于这个地球上的真菌一定远远超过这个数字。这其中有多少真菌能够长出蘑菇,就有多少种和土壤、树的关系模式。野生菌无法被人工繁育,就是因为某一种真菌要长出蘑菇,因为它只能在特定的海拔、温度、湿度、土壤类型、植物环境中生长,人类永远不可能还原出“真实”的自然。

这个画面真美啊,每一种真菌都有属于它的秩序,这种秩序生成于自然的森林之中,无法被复制。当人类看见蘑菇大多只会想能吃或不能吃,如果能吃怎么吃,但不知道每一株蘑菇之下也许有一整个仅属于它的秩序宇宙。

大理福尼亚

坐在莎莎的院子里,那一天大理都落雨,雨打在玻璃外檐上,空气里有草木的香气。我忍不住感叹,真想这样的生活不要结束,立刻搬来大理啊。莎莎说,是,很多人来大理都这么说。虽然她搬来大理的时间不长,也已经见到了足够多这样感慨的旅人。大部分人将“不能来大理长居”作为一种遗憾,把“必须返回原来的生活轨道”作为一种妥协,可事实上每个人做的都是最符合当下价值排序的选择。

那么离开上海、搬来大理生活,于我而言是一种生活可能吗?

按下立刻去找中介看房的冲动,我算了一笔账。要住得好一点,无论是住在新式精装修小区的两居室,还是经过设计改造的村里的院子,年租金大概在3-5万。在链家旗下的贝壳APP,“大理的小院子”楼盘是最主要的整租来源,南区98套在租,中区39套,北区12套,2500的一居室、3000-4000的两居室,8000元左右可以租到一套155平的4室2厅别墅,带草坪花园。这意味着至少149套房子的房主仅在大理拥有房产,希望靠租金获得一部分收入或补贴贷款。也许楼盘长时间的停工,并没影响“新大理人”购买“大理梦”。

如果对居住品质没有这么高的要求,一个人住,很容易可以在豆瓣的大理相关小组里找到600-1000元包月的单间民宿。大理的生活消费不高,每天50元左右就可以吃得不错。如果希望维持在一线城市所谓“中产”的生活品质,加上其他一些杂费,一年的生活成本还是需要7-10万。当然如果节省一些,一年的房租和生活费也可以控制在3万左右。丰俭由人。

从月租600到月租8000,大理古城及周边小小的“城市郊外”有极大的包容度——生活成本不高,身处大城市很容易感到的被吞噬感,被广阔而免费的自然资源所带来的支持和包裹感所取代——这也是这里有形成或者探索社区生活的基础之一。

2020年,三位来自硅谷的工程师和706合作创办了706大理空间,希望建立“数字游民”社群,并以此为基础建立线下分布式生活网络。目前如果要住进706大理的民宿空间,必须填写申请表单,获准通过之后才能入住,月租1600-1900。

706大理空间常会举办分享会或工作坊,有的活动甚至来不及发布微信宣传,可能只是因为某位分享人刚好路过大理。在类似706大理这样的空间里,你很容易遇到各式各样的人,开小店或民宿的已经不稀奇了,酿酒的、做人工智能的、研究Web3的、搞戏剧的、做人类学的、玩乐队的、写诗的……

大理实在太小了,你在一场活动上新认识的人,在下一场活动就可能遇到新朋友的朋友,你们也不会住得太远。大家好像总是有多得用不完的时间,可以进行无尽的讨论和闲谈。“在大理只有两类人,一类已经和你成为朋友,一类即将和你成为朋友。”莎莎告诉我。

706大理在微信公众号首篇对外介绍中,引用了日立半导体前CEO、索尼前CTO牧村次夫(Tsugio Makimoto)在1997年对“数字游民”的定义:“未来的人类社会,高速的无线网络和强大的移动设备会打破职业和地理区域之间的界限,成千上万的人会卖掉他们的房子,去拥抱一种在依靠互联网创造收入的同时周游世界的全新生活方式,这些人通过互联网赚取第一世界水平的收入,却选择生活在那些发展中国家物价水平的地方,他们被称作Digital Nomad(数字游民)。这种生活方式让他们彻底脱离了朝九晚五,办公室格挡和令人烦恼的通勤。”

“数字游民”描摹了一种令人向往的脱离此地此刻和打破桎梏的“自由”可能,让人想起1967年在美国旧金山金门公园的嬉皮士运动。超过10万年轻人从世界各地涌入旧金山庆祝Summer of Love,在迷幻摇滚和印第安风格的羽毛头饰中追寻和平、理想、自由,反对传统、战争、束缚。同年越南战争正在进行。Bob Dylan在歌里唱,“How many ears must one man have, before he can hear people cry(一个人要有多少只耳朵,才能听见人们哭泣)”。

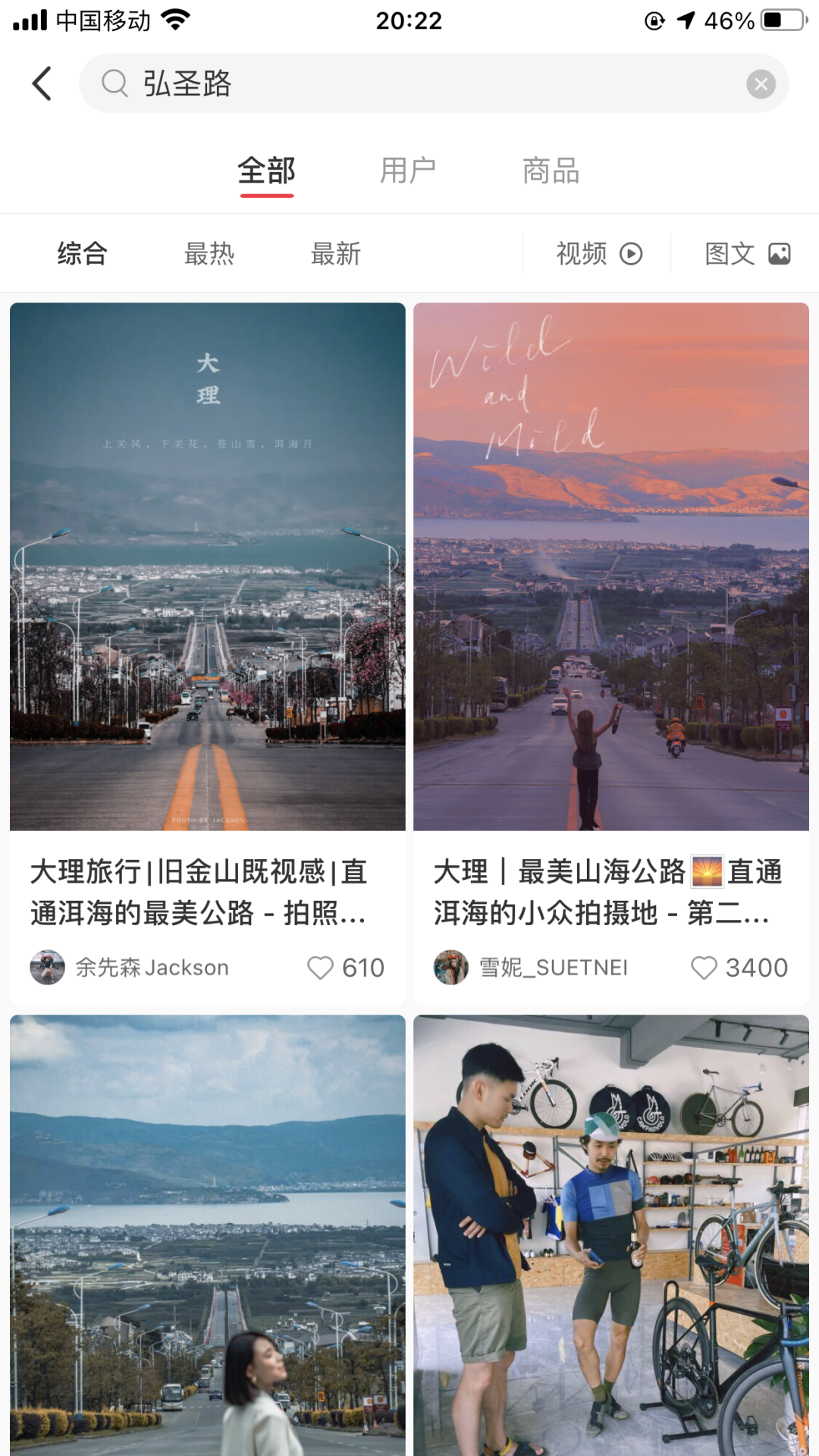

巧合的是,大理也有一条看上去很像旧金山市区的大道,叫弘圣路,笔直的长斜坡连接苍山与洱海,常有人不顾危险站在马路中间拍照打卡。大理也有另一个别称,大理福尼亚,呼应旧金山所在的加利福尼亚。

想起离开大理的前一天,我还去参加了一场自然即兴音乐的工作坊,演奏的音乐人在大理住了十几年,有演出时才离开大理。他穿着宽松的长衫长裤,平头,话不多,表情很淡。工作坊在他家兼工作室的二楼,活动报名了十来位,大家聚在一楼院子里。老师让大家在一楼先静静心,再上楼。

那场活动莎莎也在,还有住在莎莎家的小舟,她是学生,因为疫情可以来大理远程上网课。除了我之外,其他参与活动的大部分人都彼此认识。一位女孩追着另一位扎长马尾的男人说,一起录一期播客吧,聊一聊大理的生活实验。

“有什么好聊的?每天的生活本身不就是在实验?”长马尾的男人说。

女孩追着补,“不呀!比如你看那些上班族……他们的生活就……”

“那他们也是在做生活实验呀,重复实验。”另一个女孩说。

茶山与旅行的答案

为什么要旅行?在大理的10天里我反复问自己这个问题。为什么要离开熟悉的地方,让自己在路上漂泊?什么是“旅行的意义”?又或者说,持续旅行、在路上写作,可以成为我离开上海的另一种生活可能吗?

我想起米兰·昆德拉《生命中不能承受之轻》中的弗兰茨和萨比娜。“他们彼此以对方为坐骑,奔向他们所向往的远方。他们都沉醉在令自己获得解放的背叛之中,弗兰茨骑着萨比娜背叛了他的妻子,而萨比娜骑着弗兰茨背叛了弗兰茨。”弗兰茨和萨比娜之间的情欲是背叛当下的工具,而看起来美好的流浪和旅行,是不是也是一种自我沉醉式的躲避和逃离?很多来到大理的年轻人并无长居打算,遑论我一个旅人。如果没有具体而实在的事情,我们和他人以及“此地”的连接,会不会因此有些悬浮?

我开始渴望一些更深入、更持久扎入土地的事情。

在大理的第三天,我和芳菲去阳和茶厂拜访做茶人。几年前写厦门渔船的一篇稿子时曾采访过的许路老师目前长居大理,过去三年几乎每天都在阳山茶厂的茶山上学制乌龙茶,他的师傅是打理茶厂的老茶司,姓林,今年71岁,从台湾到大理种茶制茶已有30年。

许路老师是福建人,本来就有饮茶习惯,学制茶也是自然。按照中式帆船的师徒传统,徒弟只能学三年零四个月,就必须出师单飞。许路老师跟着林茶司学了三年多,只要在大理就日日上山,也算出师了,今年开始做自己研发的白茶,全数被一家公司订购,他只自己留了一些。在带我们上茶山之前,他神秘地从后备箱拧开两瓶矿泉水,每瓶放进两小片白茶茶叶,做成冷泡留给我们下山喝。白茶的茶叶和乌龙茶不同,叶片更舒展一些,表面有细密的丝柔质感。

除了许路老师,林茶司在大理还收了其他几位徒弟。是徒弟,其实也是茶厂的固定帮手,每年三次的采茶、制茶季都很多农活要做。大理因为海拔高,一年可以做三次茶,春茶、夏茶和秋冬茶。春茶谷雨前后采,大约会从4月做到6月,光采茶就需要差不多40天。采茶请白族嬢嬢,制茶是手艺活,只能自己人,虽然有不同功能的机器,但烘炒工序切换和时间控制,都极依赖人,以及经验。每家茶厂都有自己的制茶秘密,要想认真学就得正式拜师,交上学徒费,师傅再请徒弟吃入门宴,就算结为师徒可以学艺了。颇有武林门派的古风。

我在的那几天本该可以赶上夏茶采收,但因为大理7月经历了十几年罕见的高温,大部分大理人家里都没装空调,那一周气温反常到觉得有开空调的需要。高温日晒茶叶不长新芽,得靠雨水,而雨水催生茶芽之后又必须在晴天采摘,否则会影响茶叶的香气和口感。做茶到底还是看天吃饭的农业,日照、降雨、土壤、温度,都不由得人控制。

许路老师最近刚出版了新书《造舟记》,讲的是十多年前他在福建寻访中式木帆船的老工匠和营造技术,并和伙伴们复刻出一艘中式帆船“太平公主号”的故事,尽管最终“太平公主号”断成两截,失事于太平洋,所幸船员全部获救。十几年前开始的事,写了三年,许路老师大部分时间就在制茶棚的一张旧木桌上写。不做茶的时候茶厂不忙,人也不多,适合写作。林茶司不做茶时就在屋里睡到中午,然后师徒一起饮茶,或聊制茶技术。

从台湾到大理种茶30年,和为了学习制茶连续3年几乎每天上山,一个人可以这样“重复”地建构自己的生活吗?在能望得到洱海的茶山上我在想这个问题。我把自己对“重复”的低忍耐度归咎于人无法在城市之中和土地连接,但在自然中也许可以。植物不像人,只做当下的生长,不做无谓的消耗,茶山上小路只一周不走,草木就会长得让人完全辨别不出,需要带上镰刀再砍出一条可行的路。

但我擅长自我反驳,总是会再度提出疑问。真的可以吗?人要怎样才会觉得可以安然地在一个地方待上几年,甚至几十年?做几乎同一件事情?这好像是更奢侈和难以实现的事。

去过茶山后的第五天,我去沙溪,芳菲告诉我她也要开始正式学茶。我离开大理的第二天,芳菲和山上的师傅们一起采摘夏茶,制作一款叫“东方美人”的茶叶,这款茶因为茶叶会被一种叫“小绿叶蝉”的虫子啃咬过,有特殊风味。

我在远离大理的途中看芳菲发来的茶山日记。

“今早开始采茶,早上有露水,故先采下面的15亩桂花乌龙茶。请了7个嬢嬢来采茶,加上小芹姐和我,一共9个人,上午采了6栏左右的茶,我只采了四分之一筐,下午继续采茶,采到3点30分,实在无法继续采,采的手指尖痛,估计是发力不对。嬢嬢们是双手采茶,非常快。采东方美人茶要有小绿叶蝉咬过的痕迹才好,东方美人茶的风味也来源于小绿叶蝉啃咬后叶面受损的痕迹发酵。

上午采的茶叶有露水,会影响风味,故先采下面的茶叶。上面长得好的茶地留到正午采。经过太阳晒的茶叶风味更好。

上午采完茶叶回来,将所有的茶叶铺在地面上,将茶叶撒匀晒掉水分。十五分钟左右,将所有茶叶收拢到纱布中间,翻面,重新撒开。又过二十分钟左右,茶叶已经从嫩绿色发酵成微红色和白色,香味更浓。将茶叶收好平摊至簸箕上面自然风发酵。

中途学徒李铭问师父,如何看茶叶是否晒好,师父说,看太阳。”

关于离开上海、搬到大理生活的可能,我在10天中燃起很多冲动,但始终没有确凿的决心。如何能够知晓我所不知晓的许多问题的答案?

也许也是“看太阳”。