BISHOP KALLISTOS WARE: 圣尼哥底母和《爱神集》(四)袁永甲译

本文译自:Ware, Kallistos. “St. Nikodimos and the Philokalia.” In The Philokalia : A Classic Text of Orthodox Spirituality, edited by Brock Bingaman, Bradley Nassif, and Inc ebrary, 9–35. New York: Oxford University Press, 2012.

此篇为第四部分。

注:

- 本文为东正教知名学者,主教卡里斯托斯•维尔( Bishop Kallistos Ware) 的一篇介绍《爱神集》的学术文章,笔者撰写《爱神集》介绍系列时多参考其观点。笔者以为这篇文章有很高的学术价值,是研究《爱神集》的必读作品,遂将其翻译为中文,所有人名地名等都附带英文,注释不做翻译,以期方便按图索骥。为方便大家引用,我在转页处注明了原文页码,格式为:(页码号)。 Enjoy!

- 每次发文的注脚是从1开始的,若见到见注脚多少,需要从第一篇翻译的注脚起算,然后接着从第二篇累加往前数,就能找到该注脚。

- 译者若要加注:会以括号加“按”字注明,即(按:…)

- 版权声明:若有媒体或自媒体考虑转载《东方教会》内容,请尽可能在对作品进行核实与反思后,可通过网站平台回复,或通过电子邮件(areopagusworkshop@gmail.com)联系。

做个静修士,而非幻想家:《爱神集》的内在一致性

调查了可能影响玛卡里奥和尼哥底母编辑工作的一些因素后,现在,让我们试着确定《爱神集》中包含属灵教导的主要特征。书中是否有反复出现某些特色主题,从而具有真正的统一性,绝非一些不相干文献的堆砌?为了找到这种内在一致性,我们提出三个问题:编辑们眼中的读者群是什么样的?这部作品的范围和内容是什么?它是如何设想灵性追求的至高目标的?此前,我们一直在从外部考察《爱神集》;现在让我们从内部看它。

1. 读者群

在这里,《爱神集》的编辑们坚持两件事,乍一看:即使不矛盾,至少也是充满张力的。一方面,他们包含了许多文本:强调有经验的神师的指点极其重要。另一方面,他们说《爱神集》是一本适用于所有东正教徒的书,无论是修士还是结婚的,神职人员还是平信徒。二者怎么调和?许多可能读到《爱神集》的正教徒并无神师指点他们。在这种情况下,他们(25)学习《爱神集》是否安全?如果印刷出版,这些《爱神集》的内容会不会被误用?

(译者按:神师,英文为Spiritual director, spiritual father or mother,特指负责人灵性成长的属灵导师。正如各类技艺,如木匠,管工,电工,数学,物理等需要找到师傅才能学好一样,灵修这科学之最,艺术之巅,更是需要一位经验丰富的师傅,东方教会称之为神师。)

关于第一点,需要服从神师,这是整个《爱神集》的主题。艾德萨的圣西奥多(St. Theodore of Edessa 七至九世纪)说:“当你和一位神师住在一起,他帮助你时。不要让任何人把你从对他的爱和与他一起生活中分开。即便他责备或击打你,也绝不可论断他,辱骂他,不可听信诽谤他的人,不可与批评他的人同列。[1]”新神学家西蒙肯定地说:“一个信仰纯正的人会把一切交由神师处置,如同放在上帝的手中一般。即使你口渴难耐,也不可要求喝水,直到你神师主动劝你喝水”[2]。静修士尼克弗罗(Nikiphoros)论及专注的恩赐时,也如此强调说,

“专注”是通过师徒传授的方式加给绝大部 分人,甚至几乎每一个人的。因为未经传授,仅通过勤奋努力和热切的信心,直接 从上帝获得这恩赐的人是罕有的,而且,这极少数直接获得此恩赐的方式,并不能 成为获得专注的标准方法。 因此,找一位正确的导师是必要的…如果没有这样的导师,你必须殷勤的找一个。[3]

那么,那些没能找到正确导师的人该怎么办呢?尼克弗罗的建议是:在没有神师指点的情况下,他们应在背诵耶稣祷文时采用一种特殊的身体技巧,包括控制呼吸和将心思专注于心脏的位置。然而,当今大多正教导师认为,这种技巧——虽然本身在神学上是可以辩护的——但如果被误用,会对我们身心健康产生严重的负面作用。因此,与尼克弗罗的建议相左,他们建议只有当人在一个有经验的长老的直接指导下时,才可使用这种技巧。[4]

另一种可能性是阅读《爱神集》这类的书,但困难是:书面文本中的一般性建议并不总是适用于每个人的具体情况。如果没有一个神师的建议,我怎么能知道印刷书中的指示适用于我个人?正是这个原因,派斯•维利奇科夫斯基在很长一段时间里不愿让他的斯拉夫语译本印刷出版,更希望它们只以手稿形式流通。他希望通过这种方式,它们将被交付给那些在神师眼里已经预备好了的人,印刷出版则可供所有人使用。关于这点,他写信给他的朋友修道院在西奥多斯(Archimandrite Theodosy)说,

关于希腊语和斯拉夫语的教父书籍的印刷出版,我既高兴又害怕。高兴是因为它们不会被遗忘,教父热爱者可以更容易地获得它们;但同时也感到害怕,害怕它们像其他书籍一般可以出售,不仅给修士,也给所有正教徒(26)。后者在没有神师指点的情况下,可能会以私意研究心祷的工作,从而陷入自欺之中。 教父的书,特别是那些关于真顺服,警醒的心灵和静谧、专注(heedfulness) 和心思在心中履行的心祷(mental prayer performed with the mind in the heart),只适用于修院,而非全体正教徒。[5]

在圣彼得堡大主教加百列(Gabriel)的压力下,派斯最终才勉强同意允许印刷出版《多布罗托鲁比耶(Dobrotolubiye)》。

然而,尼哥底母采用了不同的方法论。在为《爱神集》撰写的序言中,他承认了这个问题:“在我们写道这里时,也许会有人提醒道,你们将这些书籍的内容公布与众,将这些秘密公开,被外人听到是不对的,因为他们会说,这对某些人(按:指别有用心的人)而言是危险的。”[6] (按:笔者这里直接按希腊文翻译,故与英文版不同)

尽管神师的个人指点意义深远,尼哥底母还是准备以印刷出版《爱神集》。在他看来,潜在的好处远远超过了可能的风险。他承认,“偶尔有人会走岔路”但其他许多人,只要他们 “以谦卑和哀恸的心 ”开始心祷,就会从这本书中获得巨大益处。[7] 尼哥底母总结说,如果我们缺乏一位神师指点,那么就让我们把自己托付给圣灵;因为从根本上说,他才是唯一的神师。

尼哥底母的这种偏爱是显而易见的:迄今为止,最好的方法是勤奋和坚持不懈地寻找一位神师,他可以给我们提供个性化的指导。这样的神师,根据他对我们具体灵性状态的辨别,在我们旅程的每个点上,会建议我们阅读《爱神集》的哪些部分,应该注意哪些,暂时忽略哪些。但是,如果并非因迟疑不找,我们没能找到神师,这并不意味着我们应该把这本书放在一边,得出结论说它不适合读。让我们在阅读时祈求神的恩赐,他将引导我们进入一切真理。

20世纪50年代初,卡鲁利亚的尼康(Nikon of Karoulia)神父祝福杰拉尔德•帕尔默(Gerald Palmer)和叶夫根尼娅•卡德鲁博夫斯基(Evgeniya Kadloubovsky)出版《爱神集》的英译本时,他的观点与尼哥底母一样。尼康神父很清楚,英译本的许多读者将是非东正教徒,甚至是非基督徒,因此存在着风险。但是,与玛卡里奥和尼哥底母一样,当他们把希腊文《爱神集》的手稿寄给威尼斯的印刷商时,他认为这个风险是值得承担的。

2. 范围和内容

《爱神集》中一个基本而有意的限制是显而易见的。这部作品关注的不是外在的苦修实践而是心祷。著作者只是偶尔对诸如禁食规则、睡眠时间或祈祷时的跪拜次数等事项提供指导。同样地,关于诵读祷文(divine office,按:多指每日在特定时间念诵特定祷文)或礼仪的内容也很少。圣餐和其他圣事的意义是内化的。关注的焦点不是(27)外在的规条,更是内在地守护心灵(intellect nous),是与情欲和邪念(thoughts logismoi)的争战,是如何获得警醒(vigilance)和静心。总之,正如尼哥底母在他的序言中强调的那样,这项工作涉及到我们心中的王国(路加福音17:21)和发现内在的,照着神的形象造的自我(罗7:22;林后4:16;弗3:16)。

(按:不少学者和信徒将Intellect, 希腊文νους 翻译为理智,灵智或智性,但在灵修传统中,该词主要用于与神相交。译为理智或灵智强调的是在与主相交中属灵知识的获取,此乃艾瓦格瑞引出的传统之一,后被认信者马克西姆的《论爱四百则》所纠正,即灵修的本质是在爱中与主相交。笔者取马克西姆的理解,决定翻译νους为心灵,或心神,按上下文亦会翻译为心思,以强调与神的相交是灵里的,因为神是个灵)

同时在《爱神集》中,不可将心祷与圣礼分开看。即使圣礼被内在化了,也不意味着它们的价值被低估了。关于洗礼和圣餐在苦修和神秘生活中的意义,在十四世纪末,圣卡里斯托和伊格纳丢•哈索络罗斯(Kallistos and Ignatios Xanthopoulos)的《世纪 Century》中尤为明显。作者在论文中首先申明,所有基督徒生命的根基是洗礼的恩典,这对我们每个人来说都是个人性的、不可剥夺的。我们的终点在起始中:他们说,灵性之旅的目标是 “回到那完美的灵性再造和恩典更新中,那是一开始在圣水池中从高处免费赐给我们的。”[8] 在详细讨论了与情欲的争战和如何践行耶稣祷文之后,卡里斯托转向圣餐。在柯尼瓦提斯冲突之前,他们建议“持续领圣餐”“,如果可能的话,他们指的是每天领圣餐。[9]

正如在《爱神集》中,不可分割心祷与圣礼,亦不可割裂灵性与教义。虽然《爱神集》中没有严格意义上的教义性著作,但关于邪念和美德、呼唤圣名和心祷的教导常被置于神学背景下,与三位一体、创造和堕落的教义,以及基督经世的拯救:道成肉身,登山变相,十架受难,复活再临相联系。这样一来,《爱神集》就符合弗拉基米尔•洛斯基(Vladimir Lossky)的标准了。

神学和神秘主义远非相互对立,而是相互支持,相互完善。二者相互依存…因此,没有神学就没有基督教神秘主义;但最重要的是,没有神秘主义就没有神学…神秘主义是…所有神学的完全和冠冕;它是最卓越的神学。[10]

《爱神集》的作者都属于东方基督教。唯一的例外是圣约翰•卡西安(约360-430年),这是个明显的例外,因为尽管他晚年生活在法国南部,用拉丁语写作,但在他的成长时期,他生活在埃及,他的著作反映了沙漠教父的观点,特别是他的老师艾瓦格瑞。在其他场合,尼哥底母对罗马天主教的作品进行了改编,而在《爱神集》中,他和玛卡里奥严格遵守了东正教的灵修传统。

尽管《爱神集》中没有任何西方或罗马天主教的内容,但也没有任何反西方或反天主教的内容。在《舵》中,尼哥底母以论战的方式写了反对罗马教会的文章,但在整个《爱神集》中,他没有这样做。这当然事出有因,帕多瓦(Pandua)大学的天主教审查员在《爱神集》1782年版末尾的许可或授权中,愿意(28)证明该书不包含任何 “违反天主教信仰 (Santa Fede Cattolica)的内容。[11]当今天主教读者肯定会同意这个评估,除非他或她碰巧是一个坚定的反帕拉玛派(幸运的是,今天大多数天主教徒都不是)。

在东方基督教灵修界,《爱神集》中的文本主要反映了一种特殊的路径:艾瓦格瑞-马克西姆(Evagrian-Maximian)路径。这一点书中未纳入的著作可以看出。在《爱神集》中没有任何来自爱任纽的内容,但这种排除并不令人惊讶,因为一般来说,他在拜占庭和后拜占庭的东方基本上被遗忘了。更重要的是,阿他那修、巴西尔、纳西盎的格列高利和尼撒的格列高利都没有收录;同样,《沙漠教父言行录》(Apophthegmata),巴萨努菲奥斯(Barsanouphios)、多罗特奥斯(Dorotheos)和叙利亚的艾弗冷希腊译本未收录,也没有狄奥尼修斯的作品。有一些选自玛卡瑞奥(Makarian)的讲道,在西蒙•梅塔法斯提(Symeon Metaphrastis)的版本中,但它们的篇幅相对较少。

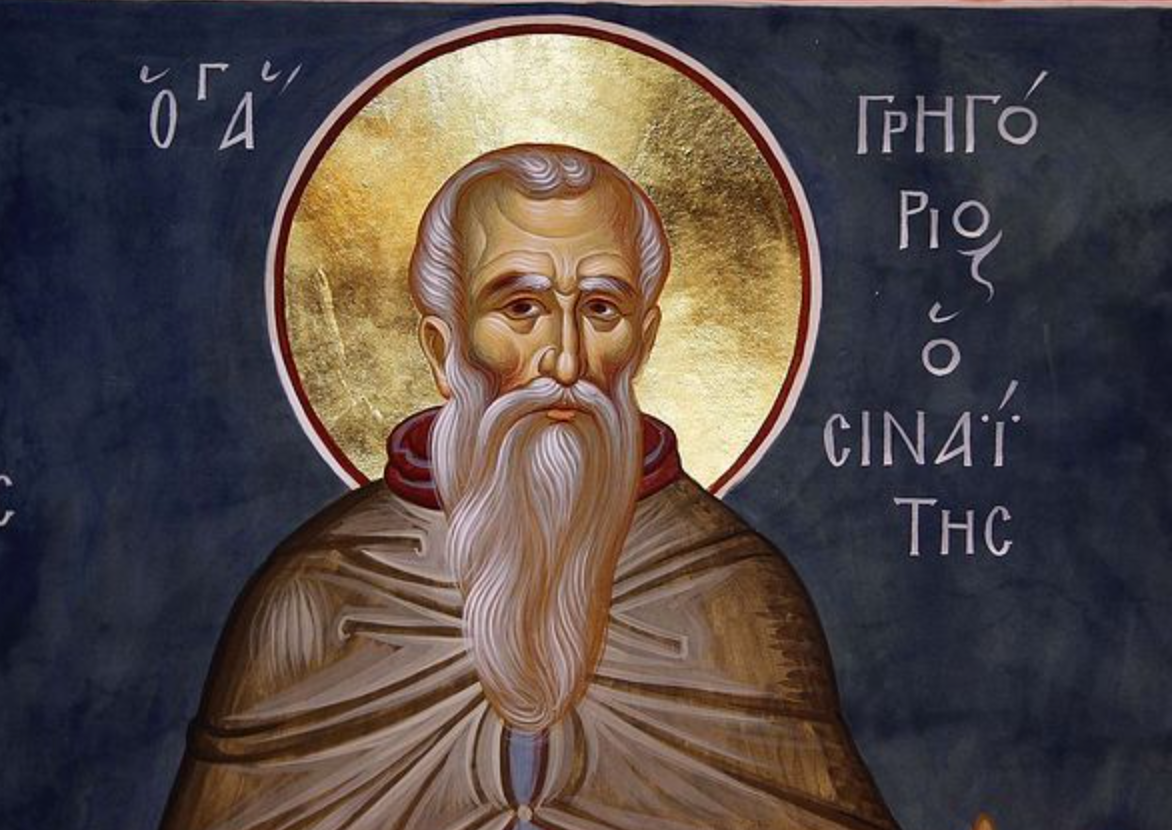

我们以为这些遗漏是有实际原因的。但其累积的效果是确保在《爱神集》的大部分内容中,艾瓦格瑞-马克西姆(Evagrian-Maximian)灵修路径占上风。尽管只有几页是关于艾瓦格瑞本人的作品,但全书不断使用他对灵修道路三阶段的分类:操练美德(praktiki)、静观自然(physiki)和静观上帝(theologia)。[12] 书中许多地方重复艾瓦格瑞对祈祷的描述:脱去邪念,卸下心相和散漫的思考 (shedding of thoughts, a laying-aside of images and iscursive thinking)。艾瓦格瑞说:“当你祈祷时,不可在心里形成任何神圣的图像,也不可让你的心灵刻印上任何形象,而是要以无形的方式接近无形的上帝,然后就会明了。”[13] 这是对祈祷的解释,例如,迪亚多乔(Diadochos), 赫斯科 (Hesychios), 大马士革的彼得 (Peter of Damascus), 西奈的格列高利 (Gregory of Sinai), 和卡里斯托和伊格纳丢•哈索络罗斯(Kallistos and Ignatios Xanthopoulos)。诚然,《爱神集》中偶尔有一些段落建议对基督的生平,特别是他的受难进行想象性的沉思。一个明显的例子出现在苦修者马可(别名,修士马可)《给尼古拉的信(Letter to Nicolas)》中。[14] 然而,总的来说,《爱神集》所倡导的祈祷方式,特别是与耶稣祷文相关的是艾瓦格瑞所教导的“无形无相”或“否定式”的祈祷。

三大主题将《爱神集》关于心祷的教导结合起来

1. 警醒 (Nepsis)。这一品质的核心地位从尼哥底母和玛卡里奥给他们的作品起的名字就可以看出:神圣警醒教父的《爱神集》 (Philokalia ton Ieron Neptikon)。警醒 (Nepsis)是东方基督教灵修的一个关键概念,意味着内心的清醒、清明、警惕、警醒和警戒(sobriety, lucidity, alertness, watchfulness and vigilance)。在《论警醒和圣洁》的开头,赫斯科将警醒与一系列的基本主题联系起来:与专注(prosochi)、清心、守卫心灵,耶稣祷文,静谧和静观(comtemplation)[15]。尼哥底母在序言中,准确地将警醒看成是无所不包的。[16]

2. 静修(Hesychia)。在赫斯科将警醒与其他主题的关联中,最重要的莫过于静修,即静心(stillness or silence of the heart)[17](29)这是《爱神集》中第二个主题。它的含义与其说是身静,不如说是心静,与其说是口舌的静默,不如说是心灵免于图像与概念。正如西奈的格列高利所表达的,他改编了上面提到的艾瓦格瑞的一句话:“静修是脱去邪念(sheding of thoughts)”[18]因此,静修是心灵赤裸,少念虑(noetic poverty)的一种形式。静修者是一个努力从繁多的散漫思考进阶到于静默中单纯静观的人。用西奈的格列高利的话说:“让你的心思远离形色(colours, forms and shapes)”。[19]他在其他地方写道:“让我们以完全无形无相的方式,只寻求拥有心所固有的能量。”[20]他总结道:“当做静修士,而非幻相家。”[21]《爱神集》的作者们这样说,并不是要贬低或否定有大量象征意象的礼仪祷文。他们认为信徒阅读圣经、背诵诗篇、参与教会的圣礼生活是理所当然的。他们想做的是让人们注意到,在礼仪崇拜的同时,还有另一种超越视觉想象力和大脑推理的祈祷方式。艾瓦格瑞将祈祷描述为 脱去邪念,但无论是他还是其他人,都从未打算将这种祈祷看做是所有形式的祈祷的定义。

(按:thoughts字面译为思想,念头,但在《爱神集》的语境中,多数情况下都是特指含着情欲的邪念)

3. 3.耶稣祷文。根据《爱神集》,警醒和静心的状态主是通过忆念(mnimi)和呼求(epiclesis)耶稣圣名而获得的。正如十四世纪的作者所强调的那样,耶稣祷文使心灵(nous)进入心中(kardia),从而实现两者合而为一[22]。《爱神集》一直强调耶稣祷文的两点:对圣名的呼求应尽可能连续不断,因为它的目的正是帮助我们 “不住地祈祷”(帖前5:17);它也应尽可能不伴有图像和散漫地思考,因为它的目的同样是让我们开始进入静心的状态。

在《爱神集》的各类著作中,有些建议在耶稣祷文中使用一种身体技巧,特别是控制呼吸[23]。一些西方学者特别强调这些段落,其中一些人认为这是一种“拜占庭瑜伽 ”。然而,当把这些段落放在整本《爱神集》的背景下阅读时,就会发现身体技巧不过是一个可有可无的选项,对某些人有帮助,但绝不是必不可少的。它远远没有构成耶稣祷文的本质,因为它可以在不使用任何身体技巧的情况下完整地操练。在耶稣祷文的实践中,真正必要的是信心和爱来呼求圣名;其他都是次要的。

虽然《爱神集》中的文字将诵读耶稣祷文与呼吸节奏联系在一起,但没有任何地方建议祷文应与心脏跳动相协调;而且大多数东正教导师认为这种做法非常危险。令人惊讶的是,《爱神集》中没有任何地方提到(30)使用祈祷绳(希腊语:komvoschoinion;斯拉夫语:tchotki)配合祈祷。祈祷珠的使用,无论形式如何,肯定是古老而广泛应用的,在非基督教和基督教中都能找到;但是,它在东方基督教具体如何采用还很模糊,需要进一步研究[24]。当然,从修院的圣像中可以看出,十七世纪开始,祈祷绳已经在东正教普遍使用了。

呼求圣名无疑是《爱神集》的基本主题,但把它成是一本关于耶稣祷文实践手册,而没有其他内容,就是一个致命的错误。在西方出版的一些 “小爱神集”,由于片面地集中在耶稣祷文上,就可能对该书的总体特征产生误导。实际上,在前三卷中,除了赫斯科(Hesychios)、迪亚多乔(Diadochos)和阿爸腓利门(Abba Philimon)外,几乎没有提到耶稣祷文。爱神集中篇幅最大的两位作者,即忍心者马克西莫斯和大马士革的彼得(12世纪),根本没有提到耶稣祷文。只有在最后两卷中,对呼求圣名才开始占据中心位置,即使在这里,多数篇幅也用于其他主题。

因此,当阅读《爱神集》时,很明显,编辑们关注的是将对呼求圣名放在更广的苦修和静观背景下。他们不认为耶稣祷文只是一种虔诚的“技巧”,可以脱离整体的基督徒生活去单独操练。然而,尽管 《爱神集》的灵性不能被简单地归结为对耶稣祷文的诵读,但祈祷的实践确实构成了《爱神集》复杂织锦中的一条重要统一线。

[1] “A Century of Spiritual Texts” 40: Philokalia 1, 310; ET 2, 21.

[2] “Practical and Theological Texts” 16–17: Philokalia 3, 239; ET 4, 28.

[3] “’On Watchfulness and Guarding of the Heart”: Philokalia 4, 26–27; ET 4, 205.

[4] See K. Ware, “Praying with the body: the hesychast method and non-Christian parallels,” Sobornost incorporating Eastern Churches Review 14.2 (1992), pp. 6–35; note especially the strictures of St. Ignaty Brianchaninov and St. Theophan the Recluse, p. 22.

[5] Rose, Blessed Paisius Velichkovsky, pp. 191–92; cf Tachiaos, O Paisios Velitskophsky, pp. 113–14.

[6] Philokalia 1, xxiii.

[7] Philokalia 1, xxiii–iv.

[8] “Century” 4: Philokalia 4, 199; ET Kadloubovsky and Palmer, Writings from the Philokalia on Prayer of the Heart, p. 166. For similar teaching on the recovery of baptismal grace, see Gregory of Sinai, “On the Signs of Grace and Delusion” 1–3: Philokalia 4, 66–69; ET 4, 257–59. Nikodimos also speaks of the reactivation of baptismal grace in his introduction: Philokalia 1, xx. On the sacramental teaching of the Xanthopouloi, see K. Ware, A Fourteenth-Century Manual of Hesychast Prayer: The Century of St. Kallistos and St. Ignatios Xanthopoulos (Toronto, Canadian Institute of Balkan Studies, 1995), pp. 29–32.

[9] “Century” 91–92: Philokalia 4, 284–89; ET Writings, pp. 259–64.

[10] The Mystical Theology of the Eastern Church (London, 1957), pp. 8–9.

[11] Philokalia (Venice, 1782), p. 1207. For obvious reasons, this licenza does not appear in the later editions of the Philokalia published in Athens.

[12] The title page of the Philokalia refers not only to the threefold Evagrian scheme but also to the somewhat different triadic pattern put forward in the Dionysian writings: purification (katharismos), illumination (photismos), and perfection (teleiosis). Within the Philokalia itself the two schemes are sometimes combined, for example, by Nikitas Stithatos (eleventh century). But in general it is the Evagrian terminology that predominates.

[13] “On Prayer” 67, 71: Philokalia 1, 182; ET 1, 63–64.

[14] Philokalia 1, 134–35; ET 1, 155–56; ed. G.- M. de Durand, Sources chrétiennes 455 (Paris, 2000), pp. 134–40. Fr. de Durand questions the Marcan authorship of the Letter to Nicolas, in my view on insufficient grounds.

[15] “On Watchfulness and Holiness” 1–6: Philokalia 1, 141–42; ET 1, 162–63.

[16] Philokalia 1, xx.

[17] “On Watchfulness and Holiness” 5: Philokalia 1, 142; ET 1, 163.

[18] “On Prayer” 5: Philokalia 4, 82; ET 4, 278; citing St. John Klimakos, Ladder of Divine Ascent 27 (PG 88.1112A); cf. Evagrios, “On Prayer” 71 (n. 75).

[19] “On Prayer” 7: Philokalia 4, 85–86; ET 4, 283.

[20] “On the Signs of Grace and Delusion” 3: Philokalia 4, 68; ET 4, 259.

[21] “On Prayer” 7: Philokalia 4, 85; ET 4, 283; cf. “On Commandments and Doctrines” 118: Philokalia 4, 53; ET 4, 240. A “phantast” is one who depends on the phantasia or imagination.

[22] On the meaning of the terms nous and kardia, see K. Ware, “Prayer in Evagrius of Pontus and the Macarian Homilies.” in R. Waller and B. Ward (eds.). An Introduction to Christian Spirituality (London, 1999), pp. 14–30. For further bibliography on the Jesus Prayer, see K. Ware, “The Beginnings of the Jesus Prayer,” in B. Ward and R. Waller (eds.), Joy of Heaven: Springs of Christian Spirituality (London, 2003), pp. 1–29.

[23] See above, n. 66. 即See K. Ware, “Praying with the body: the hesychast method and non-Christian parallels,” Sobornost incorporating Eastern Churches Review 14.2 (1992), pp. 6–35; note especially the strictures of St. Ignaty Brianchaninov and St. Theophan the Recluse, p. 22.

[24] The book of E. Wilkins, The Rose-Garden Game: The Symbolic Background to the European Prayer-Beads (London, 1969), does not shed much light on this matter.

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐