制度比較與社會批判:科爾奈的經濟學思想與意義

匈牙利經濟學家雅諾什.科爾奈 (János Kornai)* 於2021年10月逝世。科爾奈生於 1928年,享年 93 歲,身前最後的學術身份是匈牙利科學院院士、哈佛大學以及布達佩斯考文紐斯大學(Budapesti Corvinus Egyetem)經濟系的榮休教授。這些似乎都是老學者的尋常榮譽。但它們卻也是科爾奈不平凡的思想與生命軌跡的標識。

科爾奈是匈牙利二十世紀下半葉以來最重要的公共知識人。他的思想事業始於對共產政權下的匈牙利經濟的批評,進而整合了西方經濟學的概念工具,發展成對東歐共產主義計劃經濟體系獨到的觀察與批判。這讓他在西方經濟學界聲名大噪,也令他成為上世紀八十年代末所有嚮往市場經濟改革的共產國家——包括中國——最重要的顧問。匈牙利民主化之後,他熱情地投入到匈牙利的經濟政策辯論之中,也對匈牙利 2010 年之後的民主倒退激烈批評。家鄉匈牙利的事態發展,讓科爾奈反思資本主義為何竟變成威權管治的工具。這觸發他重新思考自己的共產主義經濟研究的方法學基礎,在生命的最後時光,發展出制度比較的框架和視野。

科爾奈的思想,尤其是他晚年對經濟學思想的開拓,值得華文世界有更多的認識。科爾奈的經濟學又與他的生命軌跡與關懷密不可分。這篇文章希望由這個角度切入,介紹他的思想。科爾奈曾在 2005 年出版自傳(2009 年有中譯本),反思自己的思想與經歷的演變,文字動人,是理解科爾奈的學術與社會關懷最好的切入點。我這裡的書寫自然沒有科爾奈自傳的切身。但我希望相比於他數百頁厚的自傳,這裡的介紹和引伸,起碼篇幅較少;若有簡化之處,則能由更加清晰的聚焦所補足。而他的晚年思想,則是他的自傳也未能覆蓋的發展,這裡希望也能作點補白,較為完整地展示他一生思想的輪廓。

被動搖的紅星

科爾奈生於富裕的猶太裔家庭。二次大戰期間,匈牙利是納粹德國的盟國,科爾奈的父親就是死於奧斯維辛集中營。因此,當蘇聯紅軍攻入布達佩斯,於納粹手中解放匈牙利時,科爾奈對共產主義的到來充滿著感激與憧憬。青年科爾奈是戴著玫瑰色的濾鏡觀看蘇聯和匈牙利共產黨在戰後的所作所為。在戰後短短的數年間,本來毫無群眾基礎的匈牙利共產黨,借助斯大林的施壓,靠著掌握輿論機器和秘密警察,把原來的民主黨派逐一清剿,最終廢除選舉建立一黨專政。但這些都並沒有在科爾奈心中留下負面印象:他在中學時代就和同學一起讀馬克思的《資本論》和斯大林的著作,並立志研究政治經濟學,就是為了做好共產主義的接班人。

1947年,科爾奈被分派到中央黨報《自由的人民》(Szabad Nép)當記者。這讓他可以走到輕工業區和農村,和各處的工廠經理和工人訪談。他逐漸發現馬克思的經濟理論,當落實成為國家指令的經濟計劃後,根本和現實脫節。匈共對政治犯的恐怖迫害逐漸浮出水面,更讓科爾奈的馬克思列寧主義信仰開始動搖。到了 1953 年,斯大林病逝,極端高壓的斯大林主義也已經讓包括匈牙利的經濟瀕臨崩潰。匈共改革派領袖伊姆雷‧納吉(Imre Nagy)同年被任命為總理,和斯大林派的總書記馬加什‧拉科西(Mátyás Rákosi)陷入權鬥。科爾奈和《自由的人民》報社都站在納吉的一邊,發表社論支持他的經濟改革思路。但拉科西在 1955 年鬥倒了納吉,連帶《自由的人民》都受到整肅。原本廣受歡迎的改革方案,一旦主事者失勢,轉眼就被判成路線錯誤。專政的「鐵拳」落下,更讓科爾奈徹底對馬克思主義的理論與實踐寒心。

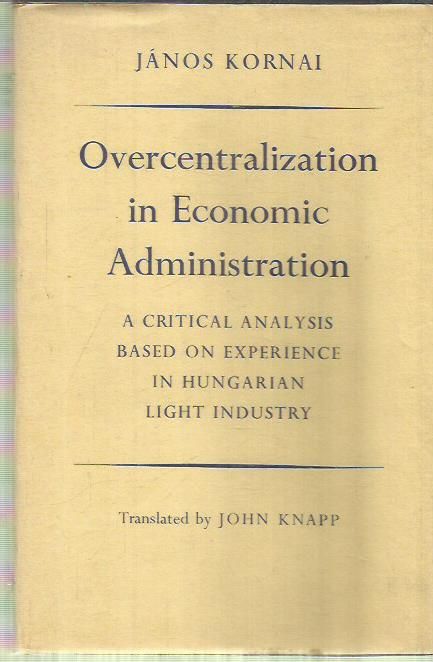

《自由的人民》報社編採人員被清算時,科爾奈靠違心的「檢討」過關,被分派到匈牙利科學院的經濟研究所當研究助理。在經濟研究所,科爾奈用當記者時採訪得來的材料,很快就寫成了博士論文《過度集中》(A gazdasági vezetés túlzott központosítása)。他在論文中批評,由國家提出的指標作為企業的生產計劃,根本趕不上經濟環境尤其是消費者需求的變化。一旦生產不達標,工廠經理就會被處分,但達標了又會令下一次的生產目標提高,因此更難達成。這就給實際主持生產的經理們做成了系統性的誘因,去壓抑那些可以減低成本或提高生產力的創新,反正多一事不如少一事。過度集中的經濟管理因此會做成系統性的資源浪費。《過度集中》是科爾奈正式和馬克思主義決裂的研究。他在論文中完全繞過馬克思的經濟理論和術語,直接從實地訪談和具體生產數字作出分析。這個從匈牙利實地觀察出發的研究視野,也成為了他一生經濟研究的開端。

但學術以外,科爾奈的這篇論文更有著意想不到的政治效應。科爾奈的論文在 1956 年 9月答辯。就在當年 2月,蘇聯的新領袖赫魯雪夫發表了有名的「秘密報告」,批評斯大林鼓吹個人崇拜以及極左政策做成大飢荒,震撼了整個共產主義陣營。匈牙利鼓吹經濟乃至社會自由化改革的智識界,已在蘊釀對當權的斯大林派的反抗。科爾奈的《過度集中》一出版,就一紙風行,被視為經濟改革的學術先聲,他的答辯會竟然來了二百多人旁聽。一個月之後,匈牙利在 10月23日爆發革命,納吉重新上台,科爾奈隨即被邀請起草經濟綱領。

但革命的形勢發展極快,遠超科爾奈所能想像。各地的工人不久就紛紛起來要求民主治廠,納吉也旋即在群情洶湧下宣佈結束一黨專政、要求蘇聯撒回在匈牙利的駐軍、退出共產陣營。1956年11月,赫魯雪夫決定鎮壓匈牙利革命,紅軍開入布達佩斯,終於在巷戰後把革命的民兵敉平。科爾奈並沒有參與武裝抗爭,但他《過度集中》隨即被宣佈是「修正主義的苗頭」,為反革命提供惡意攻擊黨和國家的意識形態炮彈。科爾奈在報界和學術界的朋友,因為同情革命,或是流亡,或被拘捕,他自己則是眼看著不久前還對他的論文讚不絕口的上司和同事,現在紛紛掉轉鎗口批判他的「錯誤」。但這一次,他決定不再「檢討」了:匈共在革命後重組,科爾奈表明自己不再信仰馬克思列寧主義,拒絕再登記入黨。為此,科爾奈有近三年的時間不斷被秘密警察訊問和騷擾,雖然逃過了牢獄之災,但也不能再在經濟研究所任職。

事實上,報復和清算過後,匈共也不得不面對經濟崩潰的問題。科爾奈的改革建議最終有被部分採用,匈牙利也成為共產主義陣營推動市場化的先鋒。科爾奈決定留在匈牙利從事學術研究,不再涉足政治,其後也被准許到輕工業部門從事統計工作,為生產管理流程建立數學模型。但1956年革命之後,他已不再對共產政權改革抱有任何幻想。他替官方研究經濟管理上的技術性修補建議,更多是為了輔助自己研習西方的經濟學理論和概念。1959年,科爾奈流亡英國的朋友,把他的《過度集中》英譯出版,隨即令他在西方經濟學界一鳴驚人。到了 1963 年,匈共終於放鬆對科爾奈的管制,批出他到西方國家訪學的簽證。科爾奈也開始了走進西方經濟學界的旅程。

軟約束預算:共產主義的理想與現實

隨著匈牙利「改革開放」的推進,以及蘇聯與西方關係緩和,社會管制逐漸放寬,科爾奈也得以相對自由地到歐美不同地方訪學。他因此得以有較為安穩的環境,一方面吸收西方主流經濟學和社會科學的方法學和研究成果,一方面也進一步借助這些新的理論與學術語言,開展自己對共產主義計劃經濟體系的研究。在《過度集中》的基礎上,他在1970年代至1990年代的一系列著作中,進而指出,共產主義體系的關鍵問題,在於其系統性的「軟約束預算」(soft budget constraint)。

在基於私有產權的市場經濟之中,企業至為關鍵的考慮,就是收入是否可以支持營運成本;不斷虧損的企業就會破產。這些企業因此是面對「硬」的預算約束:預期支出不能超過預期收入是生存的底線。在計劃投資多少、生產多少、以及生產流程設計的階段,企業主就會按預期的銷售表現,來製定生產的預算。相比之下,共產主義計劃經濟中,生產單位是國有的,工廠負責人得到的只是計劃部門所指示的生產目標。工廠的資源不是來自採購,而是來自其他工廠的配額。問題是,這些「目標」和「配額」是如何定出來的呢?表面上,這些目標和配額最終都是按照滿足消費者的制定;但事實上,所有工廠都會認定自己的生產對國民經濟十分重要,因此會向計劃部門討價還價,爭取盡量多的配額,來投入盡量多的生產。它們的預算約束因此是「軟」的:說穿了,那是和其他部門討價還價的結果,並不是工廠制作預算時的底線。

科爾奈指出,系統性的軟約束預算會做成很多問題。首先,工廠經理會有惰性,沒有誘因去壓低生產成本改進生產流程。生產不達標,對工廠經理來說,可以是因為計劃的生產目標本身就不現實,或者國家配給的資源過少,這些都能透過和其他部門討價還價解決,而不是生產技術需要改進。其次,配額和生產目標隨時會因應討價還價而改變,工廠面對不確定的要求,往往會囤積生產資源,以應付突如其來的增產要求,譬如虛報自己的庫存量。當所有工廠都是這樣預期的時候,就會有系統性的不斷有對更多生產資源的渴求,造成了「短缺」:所有單位都在投訴自己沒有取得應有的資源投入生產。最後,和生產單位不同,消費者的預算約束是「硬」的:人們用於日常消費的工資,不能像工廠那樣和計劃部門討價還價。於是,資源就會不斷地吸吮到生產部門之中。生產愈來愈脫離消費需求,於是一方面店面會大排長龍,人們買不到自己想要的商品;另一方面卻又有大量產品呆在倉庫之中,賣不出也用不著。

科爾奈認為,系統性的軟預算約束是共產主義生產體系,或者說一切以官僚指令而非市場作為主要生產協調的經濟體,所不能解決的痼疾。就是最無私的計劃官員,希望實踐共產主義「各盡所能,按需分配」的理想,軟約束預算體系都會嚴重擾亂有關消費者需求的對生產的反饋訊號。即使是匈牙利1968年開始進一步改革開放之後的所謂「市場社會主義」,都不能根本解決這個問題。匈牙利的市場社會主義之中,生產單位依然是國有的,所謂的商品「市場」價格不過是計劃部門考慮到市場需求後「模擬」出來,再下達指令要企業遵守。無數生產部門和計劃官員就各樣政策的討價還價依然存在。最終哪些企業可以生存、哪些可以破產,仍然是政治而不是市場決定。因此,對企業來說,預算約束仍然是「軟」的。直到1984年科奈爾到哈佛大學任教,離開匈牙利之前,他都一直和代表官方改革立場的學者們反覆辯論,批評市場化改革不夠徹底。沒有實質的產權改革,也就是國家放棄對商品經濟的直接分配,真正讓消費者的需求決定企業的生死,困擾共產主義體系的短缺與浪費,還是會如影隨形般存在。

制度與價值的選擇

科爾奈的軟預算約束這個概念的有趣之處,在於現實世界裡其實沒有任何一個經濟體系,是純粹的「軟預算體系」,軟預算約束這個現象本身,也不一定有問題。即使是最純粹的計劃經濟體,消費者的預算約束也是「硬」的:邏輯上,國家不可能不停「派錢」,讓所有國民都有無限的收入。純粹的硬預算約束經濟也不存在:宏觀而言,再「大市場小政府」的資本主義社會,國家也會提供一定的社會救濟和公共物品,如公共房屋與醫療服務,都不可能完全用「硬」的預算約束來決定供應量;微觀而言,在企業內亦必定存在官僚架構,部門之間的討價還價,亦不會僅僅反映消費者的需求。

軟預算約束也不一定是壞事,反之其實也是蘊含了重要的價值。在共產主義國家裡,「短缺」的生產資源,包括勞動力,也就是工人。和其他的資源一樣,工人也是生產部門希望「囤積」的,即使會做成所謂的「浪費」。這就是共產主義體系中全民就業的微觀基礎。即使政治上可疑如科爾奈,匈共都不能不為他安排一份工作。人民不用擔心失業,更不用擔心自己「沒有競爭力」,有充份的就業和收入保障。同理,生產單位都是國有,不用擔心破產倒閉,換句話說,就是一些有自足價值的生產,即使市場需求不足,都可以得到保留。保存到的還有人的社會網絡:在硬約束預算的市場競爭之中,企業倒閉,工廠關門,失業的工人只能四處流轉再找工作,其實是對工作場所中因生產合作所建立起來的社會關係的很大震盪。更別說硬約束預算主導的經濟體系必定會做成極大的不平等:資本主義市場經濟和共產主義體系剛好相反,工人總是過剩,而失業者也會失去收入,「有競爭力」的工人和企業卻可以累積財富。

科爾奈指出,軟硬的約束預算體系,背後其實是各自不同的價值選擇;概而言之,就是「團結」(solidarity)和「效率」(efficiency)之爭。沒有任何一個經濟體可以只有一種預算體系。不論是社會主義還是資本主義社會,在制度建構時都不可避免某種軟硬預算約束的結合。追求純粹的軟或硬預算約束——純粹的計劃經濟和純粹的市場經濟——都是既不可行,更不可取。社會的存續不可能純粹追求經濟意義上的最優效率配置,因為人的價值不只在於它對生產的貢獻,商品生產也不是社會運作的惟一目的。但效率也是任何體系不能繞過的考慮,畢竟生產資源不是無限的。制度的選擇因此也是在不同的具體歷史條件限制下,價值的不同方式的組合與妥協,並沒有一勞永逸且放諸四海皆準的「最優解」(optimal solution)。共產主義體系的問題,並不在於軟預算約束本身,而是它的設計並不能做就兩種預算體系的良性互動,反而讓兩種體系的壞處互相強化。

這裡值得一提的是,科爾奈尤其反對新古典經濟學裡對「市場均衡」的迷信,認為這不過是對完美的純計劃經濟的迷信的鏡像。在他 1971 年的《反均衡論》(Anti-Equilibrium)就批評,透過自由市場交易就可以達致最優資源配置的所謂數學上的「證明」,其實是和現實市場完全無關的空中樓閣,因為背後的解設——也就是市場交易最優解的條件,都是在現實中極難達成。他批評,西方主流經濟學的教科書都曲解了這些數學模型。這類模型與其說是證明了自由市場對社會資源分配的優越,不如說是一種警告,讓人們明白完美的市場是多難在現實中出現,因而不應該對市場有過度的迷信。科爾奈自己就和匈牙利數學家陶馬什‧利普塔克(Tamás Lipták)在 1965 年發表了論文〈雙層計劃〉(‘Two-Level Planning’),用數學證明完美的計劃經濟一樣可以達成資源的最優配置。可是,達成這個數學解的條件卻是苛刻得不可能實現:譬如是生產單位的資訊反饋準確無誤,或者說計劃官員和工廠經理的往復來回談判並不需要時間之類。這些條件之於現實經濟世界的不現實,一如自由市場的數學模型假設沒有交易成本或信息不對稱。

始料不及的科學怪人:新專制時代的來臨

由1970年代末期到整個1980年代,各地的共產主義政權都逐步因為感受到經濟發展的壓力而尋求改革;在這個脈絡下,科爾奈是市場經濟和確立私有產權的堅定支持者。這時的科爾奈已在西方經濟學界聲望日隆。透過學術研究及教學的影響,他成為這些共產主義國家「改革開放」的重要學者顧問。改革的大浪潮讓科爾奈得以透過跨制度的比較,以及他們走向市場經濟的不同動態,進一步完善他的研究框架,他稱之為「制度範式」(System Paradigm)。科爾奈認為,現實中的共產主義和資本主義制度,固然有種種的具體分別,但卻各有一些共通的制度性的必要與充份條件,讓他們得以被區分開來。這樣的視野也有助這些轉型中的國家去擺脫個別政策的得失,而聚焦在最為關鍵的改革障礙。

科爾奈在他總結自己的共產主義研究的巨著《社會主義制度》中指出,馬克思列寧主義的一黨專政和計劃經濟有著緊密的關係:共產黨追求的是透過黨和國家的專政機器,實行對社會的全面控制,既是為了將反革命份子消滅於萌芽之中,也是基於集中所有資源徹底改造國民經濟的意識型態。一旦容許國家以外的個體擁有資本,不受中央計劃控制,黨對社會的管制就會出現空隙,這也就成為了公民社會和公民自由的開端。所以,到了 1990 年,匈牙利共產黨和民主反對派談判達成共識,啟動民主轉型,科爾奈就熱情地投入匈牙利的經濟轉型的辯論之中。他主張急速確立市場經濟和私有產權,認為這是「通向自由的經濟之路」——科爾奈1990年出版倡議匈牙利經濟改革的小冊子,就是以此為書名。

匈牙利的民主之路走了二十年不到,就出現倒退。2010年,曾經是民主反對派激進一翼領袖、但已經轉向文化保守主義與國家主義的歐爾班(Viktor Orbán)帶領政黨Fidesz 贏得國會逾三份二席位後,就火速以絕對多數頒布新憲法,將所謂的「基督教價值」如「一男一女一夫一妻」入憲、又大削憲法法院的國會涉及財政收支的法案的違憲審核權、限制選舉期間政治廣告只能經由 Fidesz 控制的國有媒體「公平發放」。隨了修憲,Fidesz 又用不同的法案打擊公民社會組織、逼反對派媒體倒閉、公開歧視少數族裔和難民及性小眾、驅逐和刑求無家者、限制高等教育院校的學術自由。透過修改選舉法,歐爾班令反對派在國會的席位數目遠低於他們的得票比例,Fidesz 實質上可以不受挑戰地長期執政。而這一切的專制轉向,都是在匈牙利早已轉型到資本主義市場經濟的基礎之上發生。換句話說,出乎科爾奈的意料之外,以私有產權為主的市場經濟並沒有令匈牙利「通向自由」。

科爾奈當時雖然已經年逾 80,並且早已從大學退休,但密切注視匈牙利局勢發展的他,反應仍然十分迅速。自 2011年起,他便又再次執筆,不斷批評歐爾班的由修憲到新政策的種種舉動,正把匈牙利的民主帶上專制之路。科爾奈毫不諱言自己錯判了形勢:匈牙利正在建立起來的專制政體(autocracy),正是建立在資本主義的市場經濟之上,甚至是運用市場機制來強化社會控制。歐爾班和他的團伙透過政策打擊敵對資本家的企業(尤其媒體)的營商環境,再在它們倒閉時用國有資金或親信的私人基金將之收購;公共事業和基建的標書都是由和政權友好的企業投得,更讓歐爾班的不少親信一夜暴富。科爾奈指出,匈牙利並沒有回頭到計劃經濟,但集中化的趨勢在私有產權和市場經濟的架構下正在浮現:歐爾班事實上能決定哪些人有生意可做、可以富起來,所有被政權視為敵人的企業和資本家都被各種針對與逼迫。

科爾奈的立場毫不含糊:公民與政治權利的充份保障、尤其是對當權者的制衡,既是市場經濟不被扭曲的制度保障,也應該是自由資本主義的最終目的。當專制政權和市場經濟結合,他並不因為計劃經濟已被掃入歷史的垃圾桶,私有產權和市場經濟已經鞏固,而覺得已經萬事不足憂。恰恰相反,科爾奈認為身為經濟學者,更應該旗幟鮮明地反對專制,站在民主與自由的一邊。匈牙利的情況不是孤例。獨裁者和專制者正在互相學習,民主與自由正在全世界的範圍——不論是他教學研究 20年的美國,還是他長年關注的東歐與中歐——受到相似的威脅。一個結合專制與市場經濟的體系正在全球成型。這是經濟學家應該反省,以及立即行動起來反抗的。

弗蘭肯斯坦的道德責任

2019年7月,年逾 90 的科爾奈在英國《金融時報》發表了〈弗蘭肯斯坦的道德責任〉,將自己——以及他那一輩有份為中國在改革開放時代的市場自由化出謀畫策的經濟學家——比照為在小說中製造出科學怪人的科學家弗蘭肯斯坦。科爾奈認為,他們要為自己當年的天真負上道德責任。他們以為,只要推動中國的計劃經濟市場化和承認私有產權,中國與世界都將向自由邁進。但他們想不到的是,市場化改革帶來的經濟活力,竟然可以把中共這個獨特體系養成龐然巨獸。在鄧小平的管治時代過去後,政權由開放迴轉到封閉,竟然回過頭來要重建斯大林和毛澤東式的獨裁管治。但今天的中共已不是四十年前山窮水盡的疲弱政權:它已經是可以威脅世界民主秩序的霸權。而這一切正是拜當年只看經濟不看社會與政治改革的這一群「市場化軍師」經濟學者所賜。科爾奈認為,自己應該要為此公開承認過失。他並呼籲其他經濟學者加入,明確抵制中共的獨裁管治。

科爾奈的文章雖然被廣為流傳,但直至今天,他的呼籲似乎並沒有得到甚麼經濟學家的響應。

〈弗蘭肯斯坦的道德責任〉也是科爾奈生命中最後一篇發表的時評。他公開發表的最後一篇文字,則是對匈牙利 1956 年的個人回憶。他回想起那場自由之戰中他的激情和動搖。直到今天,他依然強烈地認同匈牙利人民為了追求自由和獨立的反抗;但他最終卻選擇了當一個學者,而不去參與政治上的直接反抗。科爾奈大約不會幻想,如果當年自己的選擇不同,匈牙利會有甚麼不同結果;他也許只會和他很多朋友一樣,成為又一個政治犯,而匈牙利和國際學界,將可能錯過一位優秀的學者。但在科爾奈的眼中,那也許更是不可調和的價值之間的一個抉擇。他大約沒有後悔,可是字裡行間,卻也令人感到他不無遺憾。但無論或此或彼,貫穿科爾奈一生的文字的那一抹底色,直到最後,還是那樣清晰可辨:捍衛人的自由與獨立,是知識人不可讓渡的道德責任。

*匈牙利語姓名的排列為先姓後名,故科爾奈的姓名在匈牙利語為 Kornai János,直譯應為科爾奈.雅諾什。由於中文讀者應該較易接觸相關的英文材料,今從英譯先名後姓排序。其他在文中引用的匈牙利名字,亦作同樣處理。