對談》推廣臺灣文學經典,不等於稀釋論文:朱宥勳X盛浩偉談《他們互相傷害的時候》、《一百年前,我們的冒險》

採訪撰文|謝宜安(作家、臺北地方異聞工作室成員)

攝影|桑杉學.場地協力|奎府聚書店 Kimotsi

編按:作家朱宥勳和盛浩偉同樣出生於1988年,前者是擇善固執卻懷有溫柔的魔羯座,後者是和平表面下有著完美主義的天秤座。就讀建中時期,兩人皆懷抱對文學與寫作的熱愛及信念,進入校刊社。2013年,朱宥勳集眾人之力籌劃了文學評論月刊《秘密讀者》,盛浩偉是編輯委員之一。次年,就讀臺大臺文所的盛浩偉進入立法院表達反服貿立場,服役中的朱宥勳則鍵盤參與318運動,兩人的專文同被收錄於《暴民画報:島國青年俱樂部》。2017年盛浩偉推出個人散文集《名為我之物》,回望生命經驗,細密拆解時光皺褶內的懷疑與掙扎,自我辨證。同年,朱宥勳出版《只要出問題,小說都能搞定》,邀請讀者「把世界當小說來讀」,並表示「文學曾經救過我,我對它有責任。」

多年來各自積累了不少創作之外經驗的兩位作家,今年分別出版了錨定於百年前臺灣文學創作的《一百年前,我們的冒險:臺灣日語世代的文學跨界故事》及《他們互相傷害的時候:臺灣文學百年論戰》。Openbook閱讀誌邀請兩人進行對談,並由同樣致力臺灣文學研究的作家謝宜安專訪、撰文,共同回顧文壇百年來的創作與論戰,也談及這幾年對於推廣臺灣文學的觀察。

訪綱發想:Openbook編輯部、謝宜安儘管雙方可能沒有意識到,其實,盛浩偉和朱宥勳共享不少相似之處:都出身建中校刊社、曾就讀不同學校的臺文所、共同辦過文學評論電子雜誌《秘密讀者》、如今都是與點堂講師。綜覽兩人的出版著作,你或許還會發現:小說與散文著作外,兩人還出版了不少推廣臺灣文學的非虛構作品,是兩人出書的一條重要軸線。

盛浩偉參與過重述臺灣歷史時刻的非虛構作品《終戰那一天:臺灣戰爭世代的故事》、臺灣文學史編年性質的合輯《百年降生: 1900-2000臺灣文學故事》,而朱宥勳撰寫的《學校不敢教的小說》和《他們沒在寫小說的時候》,通通都在講臺灣作家及其作品。如果對他們任何一人說「這不常見」,他們恐怕會指著對方說:「哪有,盛浩偉/朱宥勳也這樣。」

兩人近年不約而同地回頭整理了歷史上的文學成果。今年7月,盛浩偉主編的《一百年前,我們的冒險:臺灣日語世代的文學跨界故事》面市,朱宥勳則在9月交出了《他們互相傷害的時候:臺灣文學百年論戰》——兩本主題都是廣義上的「臺灣文學史」。

《一百年前,我們的冒險》分成「文學冒險卷」跟「作品選文卷」,前者是由10位當代年輕作家所寫的日治文學專題,後者是日治時代作品選集,兩者可以參照閱讀,既讀選文,也讀選文之外的歷史與人生。《他們互相傷害的時候:臺灣文學百年論戰》則爬梳20世紀的10場文學論戰,集中處理的是那些影響文壇甚深、最重要也最令人頭痛的論戰。

盛浩偉和朱宥勳共同擁有評論家式的、對於文學的通盤關心。這份關心,可以回溯至10年前兩人一起參與的書評月刊《秘密讀者》。

➤ 《秘密讀者》書評月刊:為晚輩撐開誠實評論的光譜

《秘密讀者》2013年起以電子書發行,2018年結束,編輯委員包括朱宥勳、Elek、盛浩偉、印卡、蔡宜文、Godwind(神小風/許俐葳)等人。供稿的作者更多,集合了一票願意在公共領域發言的年輕創作者。除了這份編輯委員名單外,書評皆以匿名刊載,使得《秘密讀者》在當年成了一份帶有爭議色彩的刊物。

盛浩偉回憶當時做《秘密讀者》的背景,是感受到書市逐漸萎縮的狀態。正因為台灣書市逐漸衰弱,業內人士更不敢講書的壞話,書評內容常見浮誇盛讚,「每本書都彷彿得了10個諾貝爾獎。」但對於一般讀者而言,他們只會感受到評論和作品本身的落差,宛如被欺騙。誠實書評的存在,就是為了挽回讀者的信心,然而也可能付出不小的代價。當時的文壇氛圍,年輕評論者害怕自己「得罪前輩會被封殺」,《秘密讀者》撐開了評論的光譜寬度——給予晚輩一點「不用害怕前輩」的勇氣。

朱宥勳平靜地回憶當年,表示一開始發行《秘密讀者》書評月刊,說不緊張是騙人的。然而,如果沒有經歷過《秘密讀者》那段時日,他評論駱以軍作品《明朝》迎來反對聲浪後,很可能會非常緊張、害怕。但面對駱以軍及支持者的回擊,儘管身邊許多朋友都非常緊張,他卻能在澎湖的行程如常吃海鮮。

盛浩偉提到《秘密讀者》的匿名特性:它既是匿名,又不是完全的匿名。匿名可以是不負責任的黑函,但《秘密讀者》至少有「朱宥勳」這個名字出來頂著,因此意見就有了份量。朱宥勳說,這其實是學鄭南榕的,鄭南榕的雜誌上總會寫著「本刊文責一律由總編輯鄭南榕負責」,「雖然我們不是那個等級的環境,但有一些害怕用自己名字批評的評論者,他可以因為匿名的機制進來。如果沒有《秘密讀者》,這些文章永遠不會出現。」

朱宥勳提到,自己也想過可能被文壇前輩封殺,而最糟的境地也就是不能出書。不過,2014年出版《學校不敢教的小說》至今,他心繫的「台灣文青養成計畫」終於在今年以《他們互相傷害的時候》完結了。

➤「台灣文青養成計畫」大完結:《他們互相傷害的時候》

朱宥勳《他們互相傷害的時候》出版後,早前於2021年出版的《他們沒在寫小說的時候》也跟著推出新封面,一紅一黃,看起來像是手足。實際上不止這兩本是一組,《學校不敢教的小說》和《只要出問題,小說都能搞定》4本一起,都屬於朱宥勳的「台灣文青養成計畫」。

由於台灣書市上多數文學理論書都是譯本,較少以臺灣文學作為例子,因此朱宥勳希望能寫一系列書,教會讀者關於文學的基本概念,並且全都援引臺灣文學為例。這4本彷彿循序漸進的「朱宥勳臺灣文學學程」,按著順序看下來,就能學完一套完整心法。

首先,是閱讀,因此《學校不敢教的小說》談「怎麼讀作品」;接下來讀者可能會想學創作技巧,因此《只要出問題,小說都能搞定》談創作。《他們沒在寫小說的時候》和《他們互相傷害的時候》是更深入的文學史,給那些比較hardcore、擁有學術關懷的文青。

《他們沒在寫小說的時候》是作者論,《他們互相傷害的時候》是最難的文學理論。順序是重要的,假使逆著從《他們互相傷害的時候》讀回來,會變成在沒讀過文本的情況下,跳到文學理論,這樣恐怕會連「現代主義」或「鄉土文學」是什麼都不知道,就要讀關於它們的論戰。

《他們互相傷害的時候》選擇論戰的標準是什麼呢?為什麼是這10場?整體來說,這是臺灣文學領域最基本的10場論戰,但朱宥勳來有兩個自己的標準:

「一個是它具有重大影響力,改變了歷史軌道,例如新舊文學論戰、鄉土文學論戰。另一個標準是,它本身有獨特價值。雖然它沒有改變歷史,因為某些原因煙滅了,但它是一種『未竟之路』,例如橋副刊論戰。」

橋副刊論戰:二二八事件後,外省出身的歌雷於《臺灣新生報》創辦了「橋副刊」,試圖溝通本省與外省文人,共同思考臺灣文學的未來。以「橋副刊」為陣地,作家們針對當時臺灣的處境,討論「臺灣文學」是否有其獨特性,與中國文學的關係該如何定位等問題,多有爭論,後世稱為「橋副刊論戰」。朱宥勳注意到,橋副刊論戰裡存在著左派與本土派的信念。「接下來的20年它們都不存在,直到1977年,鄉土文學論戰它們再次冒出來。」

書裡,朱宥勳稱之為「兩個幽靈,『臺灣文學』與『左派文學』的幽靈,在台灣遊蕩。」戒嚴時代裡,不能有臺灣本土,也不能有左派,但它們以一種不存在的形式存在。

➤ 要打筆戰,就打得認真點

《他們互相傷害的時候》書介上說是「章回故事書」,朱宥勳在寫作時也曾經興奮表示,他要用「章回」的角度,串接各場論戰。這麼古老的詞彙,出現在這裡如此格格不入,但對朱宥勳來說,章回的重點在於各方勢力間的消長與競逐關係,這一切都有連續性——論戰史又何嘗不是一種「天下分久必合,合久必分」。

寫《他們互相傷害的時候》,對朱宥勳來說彷彿寫了另一本碩論。他爬梳大量的資料,一場論戰可能動輒打個好幾年,最後留在書裡的,是經過篩選後的少數精華。在這段資料之旅中,朱宥勳覺得最有趣的人,是鄭坤五。

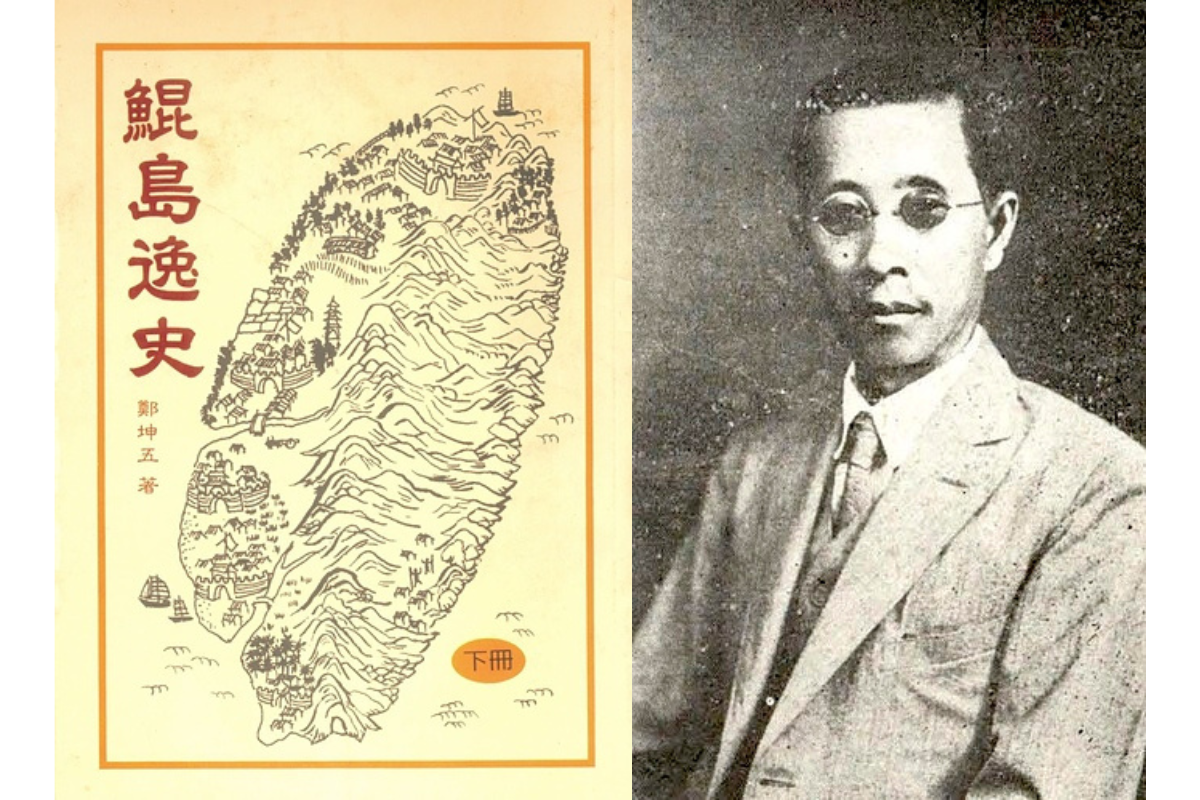

鄭坤五在第一章「新舊文學論戰」和第二章「台灣話文論戰」登場,鄭坤五不認同張我軍說大家都要用北京白話文,另提出一種通俗小說使用的「平易之文」方案。他不是說說而已,還有實踐之作章回小說《鯤島逸史》。

朱宥勳覺得這樣一個人非常可愛,在沒有得到任何支持下,默默實踐自己想做的事。「這樣的人很顛覆我的印象,古典文人不是應該負隅頑抗嗎,但他選了第三條路,現在都沒有人記得了。如果他這條路有更多人做的話,我們現在的文學應該會非常神奇。」

問盛浩偉,如何評價《他們互相傷害的時候》?他說:「寫文學史是個苦差事」,並表示朱宥勳這是在「做功德」。盛浩偉說明,梳理文學史儘管重要,卻不大符合現在的學術潮流。諸如歐美、日本等國,對自身文學的認知已鉅細靡遺,所以會尋求更跨界的視野,不過對盛浩偉而言,那些近乎奢侈:「臺灣連這些都不夠完備,就要跟上世界做下一步。」

兩人分享彼此對於臺灣文學史的出版觀察:許多人對陳芳明《台灣新文學史》的內容或許不盡同意,或有些微詞,但現下並沒有更完善的版本。臺灣文學研究者人人必讀的葉石濤《臺灣文學史綱》如今看來過於簡略,但要做出能夠容納多元性的文學史,篇幅又相當長。比如國立臺灣文學館企劃出版的《臺灣文學史長編》就是如此,一字排開共計33冊——想想,一般讀者有誰會為了理解臺灣文學,一口氣讀三十幾本書?

至於理解從前的文壇論戰,為何在當代仍非常重要?盛浩偉自言,年輕時的自己也對論戰相當不屑,認為創作者能寫出好作品就足夠了。他指出,其實論戰裡能看到時代風向,轉折點可能就自論戰過程而生。畢竟,文學觀會隨著時代改變,這是每個創作者都不可不知的。

《他們互相傷害的時候》書中羅列的文壇論戰,最想穿越時空參與或旁觀哪個戰場?盛浩偉說最想去台灣話文論戰,「因為其他論戰都在吵立場,這個最有建設性,他們認真在討論要怎麼表記台語、怎麼實作。」朱宥勳則不想有太長的時空旅行里程數,想回到比較近的雙陳論戰。朱宥勳認為,陳映真、陳芳明兩人筆戰過程常常「歪樓」,揪著專有名詞的釋義錯誤打,一直想把對方拖回自己的主場。

朱宥勳平時打拳擊,提到拳擊在兩位選手進入難分輸贏的扭打狀態時,裁判會強行把選手分開。朱宥勳也想對陳映真跟陳芳明做類似的事,回到戰場煽風點火:「我覺得兩個人都在亂打一通。我覺得要打,就要打得認真一點。」

➤選文和非虛構相互對照:《一百年前,我們的冒險》

《一百年前,我們的冒險:臺灣日語世代的文學跨界故事》源自國立臺灣文學館的提案,原本目標是做成日治時代文學選集,但對盛浩偉來說,不能只是一本選集。「市面上選集太多了,要是沒有爆點,它只是一本大學教材。但『教材』要不是由大學老師來編,也很難開課使用。」這想法讓盛浩偉立下了讓此計畫以「爆點」直面市場的高標,而這個高標又讓他公親變事主,自己挖坑自己跳。選集的主編任務就這麼落到了他身上。

盛浩偉曾有個進行到一半的想法,是規劃重出龍瑛宗那本曾在日治時代差點有機會出版、卻遭禁刊的小說集《蓮霧的庭院》。但盛浩偉不滿足於只是復刻重出,還打算規劃一系列關於龍瑛宗的非虛構故事。在臺文館的選文計畫出現時,盛浩偉就先把這個「選文和非虛構相互對照」的特殊體例,實行到了《一百年前,我們的冒險》當中。

《一百年前,我們的冒險》的編輯程序,比外人想得更為複雜。一般來說,應該是先決定選文,再決定主題、找當代創作者來書寫非虛構的專文吧?實際上卻是反過來。

盛浩偉先想了幾個模糊的前輩作家人選,例如周金波與葉石濤,以這些人物來構思主題,聯繫當代創作者,請他們依據主題寫非虛構,再從非虛構裡寫到的作家來進行最終選文。但這一連串設定主題、找寫作者、選文過程的環環相扣,常常長出岔路,產生意外的驚喜。

比如,盛浩偉原想端出「怪誕與情色」的主題,談日治時代作家賴慶。盛浩偉注意到賴慶有些故事非常奇異,例如他發表於1933年,有如偵探小說的故事〈活屍〉:妻子委託專人調查,卻發現自己的丈夫成了醫院院長的男寵,甚至遭到去勢,偵探要院長賠錢一萬零八十元,院長覺得太多——「這叫多?如果我現在用兩萬塊買○○(按:睪丸)你會賣給我嗎?」偵探這麼說,還補上一句:「人的兩個○○價值一萬零八十圓,看起來很貴,實際上可是很便宜的呀。」作家陳栢青曾如此點評這篇作品:「以為是播《陰屍路》,其實是阿莫多瓦會拍那種顏色鮮豔關係混亂的西班牙電影。」

分配到這題的翟翱,尋思良久,最後依照個人的專長及興趣,走筆寫下楊千鶴與翁鬧的介紹。此外盛浩偉原先對蕭詒徽說:「你可不可以寫日治時代聽團仔的故事?」原本預期會是台語流行歌,結果蕭詒徽的〈夢之歌〉寫藝旦與古典詩人,穿越到台語流行歌的重要前世。

盛浩偉好不容易選出9大主題後,台灣島的族群議題往他心內一撞——他想設定主題,用以呈現原住民主體的聲音:「這個原住民主題不能是舊的。日治時代的原住民研究已經很多,但那些論述都不是原住民自己的。」

盛浩偉想起之前看過一位名為「利利班」(リリバン)原住民歌人的資料。歌人是日本傳統詩歌形式「和歌」的創作者。從前日本人寫下和歌,多半在旅途中吟詠風景之美。在台灣,高山遍布,景緻優美,正與原住民群族的生活場域重合。若有接受日文教育甚久的原住民菁英,寫和歌、俳句是相當合理的,成為歌人也完全能想像。

盛浩偉探問了幾位原住民創作者,卻出於少有人鑽研日治時期的原住民文學主題,紛紛推辭。連續碰了幾個軟釘子後,皇天不負苦心人,盛浩偉最後問到現今定居荷蘭、出身阿美族的那瓜(Nakao Eki Pacidal)。

那瓜與盛浩偉一開始的接觸充滿張力。那瓜起先抱持著類似「文學本身就是殖民」的堅決立場,認為文學中的線性時間觀、世界觀、寫實與虛構的對立等等觀念,和原住民傳統文化難以相容,甚至連書面文字本身,也並非原住民自有的文化生態。盛浩偉卻不排斥這種「洗臉」,反而認為「滿需要這種立場」。

信件往返的討論過程,盛浩偉耐心說明主題設定的初衷,希望那瓜能從「原住民能不能為自己的主體發聲?」為中心,建議選文作家。被打動的那瓜,後來便從原住民的歌謠,聯想到兩位關鍵人物:高一生(鄒族名Uongu Yata'uyungana)與陸森寶(卑南族名Baliwakes)。盛浩偉當下意識到這是非常好的例子——過去高一生通常被放在白色恐怖受難者的框架下談,較少以原住民文學的角度談到。

盛浩偉為《一百年前,我們的冒險》定下真實與想像之間的界線。首先,可以用對話呈現史料。其次,在基本對話之外,創作者還可以多加想像「可能的對話」:「大原則是不要違背歷史事實。我請他們交初稿時,加了非常多註腳,問他們『這一段從哪裡來』。」

比如,盛浩偉向何玟珒確認〈書寫臺灣民俗的他與她——莊松林及黃鳳姿的交會〉提到池田敏雄造訪莊松林的玩具店,是否根據史實?何玟珒表示,這確實來自一筆記錄池田敏雄的口述紀錄,顯示他確實曾到臺南拜訪莊松林,也去過他的玩具店。除了編輯過程實事求是的細心,盛浩偉也說明《一百年前,我們的冒險》內容其實經過匿名的學術審定。在乍看易於親近的臺灣文學推廣書背後,是意外高規格的學術檢視。

➤打開資料的維度,有新思維新想像,才有辦法推廣

儘管《一百年前,我們的冒險》的企劃與發行目的是「推廣」臺灣文學,但盛浩偉想在推廣中,考量當代趨勢,加入前所未見的嶄新視角。對盛浩偉來說,推廣與創新並不互斥,而是相輔相成的。

「我們對推廣這個詞都有個錯誤印象——人們常常會覺得推廣就是稀釋,以為把論文內容寫得白話一些就是推廣。其實不是!」盛浩偉接著說:「真正的推廣,就是你要找出火花、要打開資料的維度。以原住民的議題來說,照現有的研究來看,不會想到這個主題(以歌謠凸顯原住民主體性)。這就是打開資料的維度,推廣可以同時做到這件事。要有新主題的思維,才有辦法推廣。」

盛浩偉說。歷史文獻沒辦法記錄到這些人物鮮活的生命特質,但做推廣的人,會對這樣的描述有所連結與感受。身為《一百年前,我們的冒險》主編,盛浩偉最希望能把這個立體的想像推廣給讀者。

到底要如何才能推廣臺灣文學?盛浩偉提到,會首先接觸到這類書籍的第一批讀者,其實並非圈外的一般讀者,而是臺灣文學圈子裡的人。面對這些人,只是給稀釋資料是行不通的。「你一定要先讓這些人覺得有趣,基礎的東西之外,一定要有火花。」朱宥勳的說法則是:「要找一個讀者進來的理由。」

因此《他們沒在寫小說的時候》跳過作品談作家本身,降低讀者的進入門檻。朱宥勳也找到新的切入點:「戒嚴不只會扼殺作家,作家也會利用戒嚴。這是戰術的一部分。作家不是永遠天真⋯⋯每一篇,我都希望能找到一個這樣的點。」對朱宥勳來說,賦予全新的詮釋框架至關重要,是他撰文的絕對先決要件。若沒有構思出這樣的新框架,朱宥勳就無法下筆。

對於推廣臺灣文學的未來,朱宥勳則表示,希望總有一天,現在談論與傳播的臺文知識都可以不再新鮮:「我們不斷講述之後,永遠有人很驚訝地跟我們說,天啊,我以前為什麼不知道。我一開始還覺得很有成就感,等我聽了10年之後,我就想,我們到底還要在『第一次』待多久?」

盛浩偉則把推廣描述為「復育」,滿懷希望地將經典臺灣文學形容為草原上的草,「我覺得在台灣,經典太高了,大家就會覺得經典很可怕。其實經典應該是土壤,我們應該站在經典之上,然後,我們就不要再只是沉溺在這些經典。經典應該是我們共同的語言,像是平台。」日本有各種文庫系列,收錄眾多經典,讓讀者可以輕易取得。盛浩偉對臺灣文學經典的想像亦是:希望人們未來想找來閱讀的時候,就能找得到它,不必束之高閣,奉為圭臬。

盛浩偉和朱宥勳,兩人都是一樣的。他們都曾受到臺灣文學滋養,也樂於化作園丁,在眾聲喧嘩的當代,和其他人共同傾注心力、看顧這塊草原上的奇花異草。或許,有朝一日,每個想要靠近文學的讀者,皆能輕鬆愉快踏入此處,在一片欣欣向榮中,找尋到專屬個人的閱讀樂趣。●(原文於2023-09-25在Openbook官網首度刊載)