文化建構的難題 — 科索沃的當代藝術「策略」與歷史背景

前言

前南斯拉夫地區( Former Yugoslavia )是全球當代藝術史研究中相當重要的章節,受到中立政策影響,相較其他社會主義國家,南斯拉夫的藝術家有更多機會與鐵幕另一邊的西方國家進行交流,如著名行為藝術之母瑪莉娜·阿布拉莫維奇、兩度獲坎城金棕櫚獎的電影導演艾米爾·庫斯杜力卡等(不過前者依然被視為「前南斯拉夫」藝術家,後者則被視為「塞爾維亞」導演)。

相較之下科索沃藝術早期發展並不顯眼,但因為被視為內戰與種族/宗教衝突受害者(東正教塞族壓迫穆斯林阿族),許多新一代科索沃藝術家(阿裔)紛紛以戰爭、記憶作為創作題材頻繁出現在西方主流展場上,舉凡威尼斯雙年展(獨立後五年首次參展)等,2022年歐洲宣言展也將在科索沃首都(Prishtina)舉辦。

作為北約/西方的「作品」,科索沃官方透過在展場上積極的構建國族意識與爭取被國際社會(西方)看見的機會藉以融入,尤其相關經費泰半來自國際援助,這樣的發展究竟是西方的奇觀需求或雙方之「共謀」?

相似的國際處境與文化建構需求使得身處亞細亞孤兒-台灣的我們對科索沃有著好奇之餘的感同身受,然而1989年以前科索沃作為前南斯拉夫聯邦成員國塞爾維亞轄下自治省,在藝術發展上從未佔有重要地位,藝術家也大多在首都貝爾格勒學成發展。本地的學院體制與課程自成立伊始就不曾做太多改動,未曾受1970年代的風潮影響(搖滾樂、反戰等)。

以1989年作為一個分水嶺,科索沃的反學院體制風潮與文化建構伴隨著原有體制的崩潰(共產體制破產、種族淨化政策、內戰)逐漸成形,此後才有我們熟悉的科索沃當代藝術,從文化構建的敘事權爭奪與依舊存在的種族/宗教衝突來看,科索沃正是後冷戰國族建構/裂解的經典案例,西方策展人與機構主事者在這過程中扮演了重要角色 — 他們在西方與科索沃間複製一套屬於藝術領域的核心 — 邊陲交換機制。

本文透過梳理巴爾幹半島複雜的歷史背景、科索沃藝術發展與策略來討論關於藝術、國族、文化建構之間的關係以及藝術家在其中扮演的角色。

藝術體制與反學院浪潮

科索沃學院體制遲至1970年代才建立,課程以傳統技法為主,呈現現代主義與民族特色的結合。當南斯拉夫眾多藝術家於西方成名時,科索沃出身藝術家卻是少數,如Muslim Mulliqi(阿族),其風格成為學院指標,之後少有改動,同時他也是當時科索沃自治省首府(獨立後也定都於此)普利斯提那大學藝術學院的奠基者。

然而與此同時在南斯拉夫其他地方新的藝術風潮卻風起雲湧,如貝爾格勒(塞族與聯邦首都)、薩格勒布(克族首都)、盧比安納(斯洛維尼亞首都)的體制外活動。年輕藝術家們在聯邦首都貝爾格勒透過學生文化中心(SKC)等平台進行著這些新的變革,與此同時蘇聯藝術家卻只能利用「公寓藝術」來進行自主性的創作與展示交流。南斯拉夫藝術家的活動空間在社會主義國家中相對寬鬆,但科索沃的學院體制彷彿活化石一般沒有受到影響,產生屬於反抗性質的次文化群體。

1970年代是全球大寫價值觀紛紛被顛覆的時期,觀念藝術、參與式藝術等當代藝術的概念紛紛在南斯拉夫藝術圈內激起漣漪,如催生了行為藝術之母瑪麗娜。相比於其他社會主義國家被排除於「藝術世界」之外(這個藝術世界專指西方的、市場經濟與資本主義掛帥的系統),南斯拉夫藝術界也參與了西方當代藝術的形成,政府參與不結盟運動的中立政策使得眾多藝術家有機會前往西方國家進行展演。

行為藝術之母瑪麗娜的成名作《節奏0》便是於義大利首演,她更在此後前往西歐發展、Muslim Mulliqi也是在貝爾格勒學成後於義大利展出成名,但新的藝術浪潮彷彿從未影響科索沃分毫,這樣的空白是因為政治權力關係影響歷史紀錄與學術注意力(科索沃只是自治省,藝術史學者多會注意首都文化界的藝術潮流演變,卻不一定會注意到科索沃方面的變化),但這樣的現象在內戰後完全顛倒過來:南斯拉夫藝術本來備受注目,卻因戰爭、崩解轉入壓抑;科索沃當代藝術反倒從此進入主流視野。

轉捩點就在內戰爆發前夕的1989年,時值塞爾維亞當局在科索沃實行種族淨化政策:政府與教育系統排斥任何有關阿族的文化,普利斯提納大學許多阿族教師、學生被驅逐,學校也禁止教授相關課程。種種壓迫反而使新的創作風氣形成:反體制、反學院,針對政治與社會現象的批判頻繁出現在作品之中,新媒材也取代舊媒材(平面、雕塑➝裝置、錄像),替代空間與私人場所(咖啡廳、小藝廊)成為發表的主要平台,藝術家得以繞過大型機構進行藝術形式的抵抗運動。新的世代透過抵抗無形中使得科索沃的藝術發展邁向新的階段-即反體制的浪潮與媒材革新同時發生。

儘管在戰後學院體制與課程依舊,但新的思維已經成為主流,並透過對舊體制的解構/破壞與對戰爭、記憶的回顧,重新產生以科索沃為主體的文化建構進程。新的媒體技術(衛星即時轉播、彩色電視)也使全球觀眾得以目睹前南斯拉夫廢墟上誕生了一個又一個新國族的「歷史終點」 — 除了自由民主、市場經濟再加上民族主義、歐洲意識與全球化。 欲釐清這個趨勢背後的脈絡就必須從巴爾幹半島上充滿前現代風格的歷史糾葛談起。

傾覆之始(1989年加濟拉斯坦講話)

1989年正值古代塞爾維亞對抗土耳其入侵的科索沃之役六百週年,在南斯拉夫聯邦其他民族紛紛要求獨立的風雨飄搖之際,塞爾維亞當局在科索沃首府郊外的加濟拉斯坦紀念碑(科索沃之役古戰場,獨立戰爭前紀念塞爾維亞對抗土耳其,現在則紀念科索沃獨立)前大肆集會慶祝,時任塞爾維亞總統米洛塞維奇親臨演講,鼓動塞族民族情緒,此後聯邦內部極端民族主義的聲量日漸高漲。

當時全球共產主義大退潮(蘇東劇變),南斯拉夫聯邦也面臨體制與意識形態危機,各成員國轉而尋求民族認同作為新的動員途徑,米洛塞維奇也藉口「反官僚主義改革」剝奪阿族自治權, 實施多項對阿族不利的措施並冠以私通鄰國(同族的阿爾巴尼亞)的嫌疑,引發阿族強烈反彈,在示威被暴力鎮壓後爆發對塞爾維亞的反抗行動科索沃戰爭(1998–1999)

,造成數十萬人流離失所,最後在北約(NATO)武裝介入下恢復和平。

細究狂人的崛起與悲劇,皆源於在巴爾幹半島流傳百年的大塞爾維亞主義。

大塞爾維亞主義(Velika Srbija)

巴爾幹半島各民族之間的歷史糾葛十分複雜,許多國家與民族之間都有長達數百年的紛爭,時至今日塞爾維亞政府仍不肯放棄「收回」科索沃,除了民族和宗教的對立外,昔日歷史的榮光也使得塞族在民族感情上無法放棄這個「自古以來不可分割的一部分」:科索沃是塞族的起源地,中世紀的塞爾維亞帝國就定都於現今科索沃首都普利斯提納,十九世紀初葉開始的「復國大業」就是為了光復這些故土,因此科索沃的獨立對塞爾維亞來說簡直是故都淪陷之恥。

塞族自復國伊始就風行大塞爾維亞主義,企圖領導巴爾幹半島上其他斯拉夫系民族,塞爾維亞的政治家們認為應當由塞國統一巴爾幹斯拉夫諸邦,正如義大利的薩丁尼亞和德意志的普魯士。一戰爆發和南斯拉夫的建立皆與該此有關,塞族霸權主義與泛民族主義的幽靈始終潛伏在巴爾幹的歷史:

- 一戰導火索塞拉耶佛事件就是塞族愛國大學生所為,由於波士尼亞-赫塞哥維納被認為屬於斯拉夫人的「固有疆域」,他們對於柏林會議中列強決定交由奧匈帝國托管而非併入塞爾維亞感到不滿,遂謀劃行刺巡視波赫首府的奧匈皇儲。

- 巴黎和會後國際社會依照民族自決原則安排由塞爾維亞合併其他斯拉夫系民族成立三族聯合王國。然而其他民族對於王國內部塞族獨大的局面甚感不滿,遂衍生第一波分離風潮,但旋遭強硬鎮壓,如克羅埃西亞歷史學者Dr.Milan Šufflay就因主張克族獨立而被謀殺。

- 塞族國王在鎮壓分離主義危機後不僅否認其他民族的存在,甚至將國名改為南斯拉夫,並聲稱克羅埃西亞人、波士尼亞人、黑山人等僅是塞族信仰不同宗教或說不同方言的同文同種同胞,政府亦將通行此區域的語言定義為統一的塞爾維亞-克羅埃西亞語,企圖在文化與意識形態上塑造統一的塞爾維亞風格南斯拉夫民族並壓制其他民族的特殊性。

是以二戰後南斯拉夫組建聯邦時為防止一族獨大造成政局失衡,對塞族在政治上加諸限制並在意識形態上壓制民族主義,塞爾維亞在南部阿族人佔多數的區域成立科索沃自治區,兩族共同使用一個平行的雙語體制。然而1990年代內戰之際共產主義的意識形態失去了社會主導權,塞族領袖米洛塞維奇為累積政治資本與動員群眾,又重新拾起民族主義,不僅在科索沃實行種族淨化政策:廢除自治、驅趕阿族、剝奪教育權並在文化上徹底排除阿族的存在;甚至煽動鄰國波赫的塞族民兵屠殺波士尼亞穆斯林(斯雷布雷尼察大屠殺)以擴大塞族在南斯拉夫崩解後的勢力範圍。其政策主張具有非常強烈的大塞爾維亞主義思想,透過不斷做出強硬的表態來獲取塞族支持:

“不論是在祖國還是異國,塞爾維亞的敵人正團結起來挑戰我們。讓我們告訴他們,『我們並不恐懼』、『我們不辭一戰』!”

“我們塞爾維亞人爲了維護塞爾維亞的利益將採取所有形式的行動,不論合憲或違憲,不論合法或違法,不論遵從黨或不遵從。”

“全體塞爾維亞人生活在一個統一的國家!”

對於塞族的激進民族主義者而言,故都如今為異族異教異國的首都令人無法接受,為了光復故土必須不擇手段。他們也認為正是塞爾維亞在六百年前科索沃之役拼死抵擋異教徒鄂圖曼土耳其帝國的擴張,以亡國為代價才使得歐洲的基督宗教文明得以保存,因此米洛塞維奇在加濟拉斯坦紀念碑演說時台下的塞族群眾紛紛以悲憤的呼喊回應他的主張:

“Kosovo is Serb!(科索沃是塞爾維亞的!)”

“Europe, don’t you remember that we defended you?(歐洲,難道你忘了當初是誰保衛了你?)”

這也是為何至今仍然有不少激進份子認為米氏是塞爾維亞的民族英雄,並埋怨當時西方對南斯拉夫內戰的武力干涉與制裁行動致使聯邦崩解、大塞爾維亞夢碎,相比於塞爾維亞人當年的犧牲,西方的行徑簡直是忘恩負義。

不過內戰爆發除了歷史上的遠因之外也屬於一戰遺緒,巴黎和會中美國總統威爾遜提出的民族自決原則從未真正解決巴爾幹民族問題,二戰後的社會主義體制只起了暫時緩解作用(壓抑民族主義),極端民族/宗教極端主義在超出原有體制的閾值後容易引發比預期還激烈的反應。如今中東的亂局也是如此,兩者格局同屬凡爾賽條約西方大國政治安排下的產物,一戰遺產的崩解(英法殖民帝國退出全球殖民地)令這兩個地區都發生政治大地震與慘烈的戰爭。

沒有共識的一國兩制

1995年西方國家(北約)決定直接介入南斯拉夫內戰,其中烈度最大的波赫戰爭各方(內戰中的內戰,前南斯拉夫中克國與塞國皆有涉入)在各大國(北約各國、俄羅斯)調停下簽署了岱頓協定,建立極其複雜的戰後安排與憲法架構 — 波赫模式:

- 一個主權國家(波士尼亞-赫塞哥維納)

- 兩個政治實體(克穆聯邦、塞族共和國)

- 三種宗教與民族分野(天主教克族、東正教塞族、穆斯林波族)

- 五種地方制度(塞族州、克族州、穆斯林州、混合州、聯合國託管地)

此模式被北約作為操作範本在前南斯拉夫地區推行符合普世(西方)價值的建國模式:民族平等、宗教自由、民主制度、市場經濟、防範種族淨化政策。

然而許多前南斯拉夫成員國獨立後卻不願實行這種因族裔問題造成政治風險過高的體制,波赫模式窒礙難行。同樣的劇情也發生在科索沃,其戰後制度重建由西方主導,規定在憲法、政治、宗教、外交、軍事等領域須確保一切符合普世價值,美國在承認科索沃獨立時就強調民主與多元的價值取向,科索沃政府必須平等對待北部的塞族,足見西方在重建方案中的著眼之處。

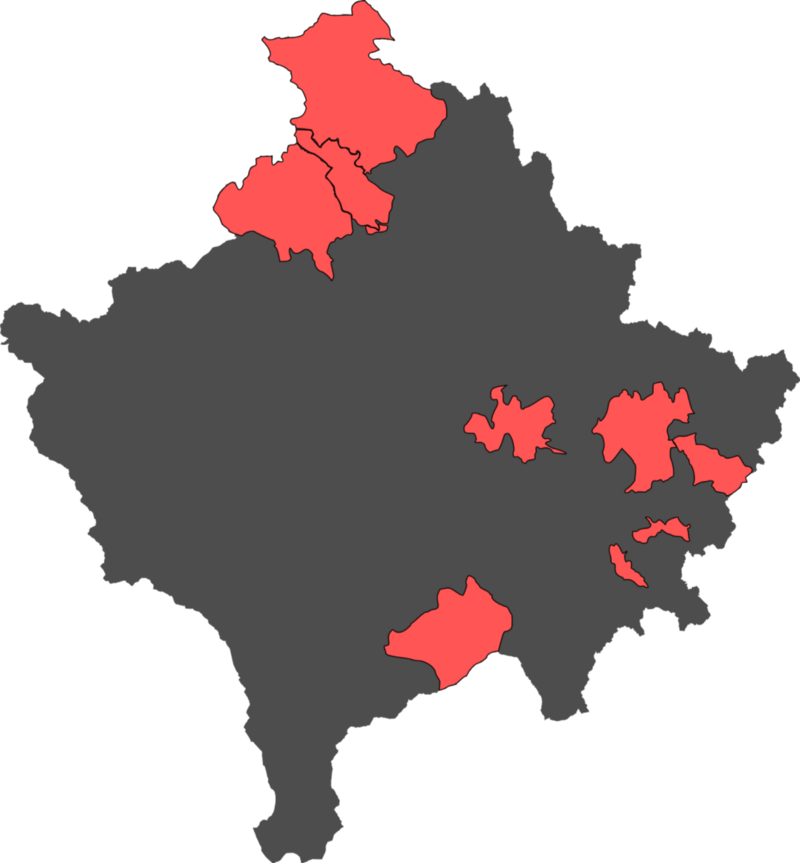

科索沃憲法中強調民族與宗教必須平等,所以戰後未驅趕遣返塞族,並且由於米洛塞維奇當政時曾大量向科索沃移入塞族人口,高峰時佔三成以上,塞族戰後長期拒絕配合政府的人口與宗教調查,因此統計上降到5%,實際仍有一成左右,主要分布在北部邊界,民族問題在獨立之後依然困擾著這個新生的國家。

族裔對立的狀態使科索沃存在兩種體制,以教育為例,內戰時為反制塞族的淨化政策,阿族建立與同族的鄰國阿爾巴尼亞對接的教育體系,教材課綱互通,如今塞族也建立類似的系統,在北部塞族地區另立大學和塞語學校,形成「一部憲法兩套體制」且與鄰國相通的奇特現象。這樣的變化與戰前情形大相徑庭,統一雙語的教育體系演變為平行隔離的狀態,對意識形態的長期養成造成嚴重隔閡,是以獨立後未能形成以國家為主的認同,族裔取向仍佔上風(Civic Nationalism v.s. Ethnic Nationalism)。

如今聚居在北部的塞族反而被懷疑有「裡通外敵」嫌疑,配合塞爾維亞情報機構、黑手黨暗中控制北科索沃的塞族社會(內戰前是阿族被塞爾維亞政府懷疑私通鄰國阿爾巴尼亞),因此科索沃始終不允許塞軍依和平協定進駐北部塞族地區、拖延履行成立塞族自治區的承諾,希冀透過互換領土方案與塞爾維亞達成和解並促進民族組成單一化以降低管治成本,抗拒西方推動的波赫模式(保留塞族政治實體的建國模式)。不過歐盟基於防止大塞爾維亞主義與大阿爾巴尼亞主義復辟的立場大力反對領土互換,這個方案也因為雙方信任度過低與交換領地牽涉民族組成過於複雜而無法實現。(相關文章重劃巴爾幹(上):塞爾維亞與科索沃的「國土互換」?

頻繁突發的衝突與猜忌使得兩國經常互相逮捕對方人員,2017年更爆發邊境衝突,兩國動員軍隊至邊境互相威脅不惜一戰;更有因為加入國際刑警組織被塞爾維亞阻擋而提升關稅至100%的紀錄。科索沃國內無共識的政治引發的猜忌衝突時刻妨礙著巴爾幹半島的和解進程,2018年更因塞國政治家在科索沃被暗殺而中斷正在進行的和談,長期的衝突使得科索沃至今仍是歐洲犯罪率最高與人口販賣集散地,目前仍須由歐盟特派法團監督制度建設與聯合國維和部隊維持秩序(科索沃邊界與軍隊至今仍由北約監管)。

由於科索沃至今尚未和平解決北部塞族問題,和塞爾維亞的衝突狀態遲遲未解、歐盟成員國又因擔憂內部分離主義抬頭而不願接納,不似其他前南斯拉夫成員國甫獨立就獲得承認(歐共體),科索沃處於一種極其尷尬的矛盾狀態:渴望成為歐洲的一部分卻被一直排除在外,歐洲/巴爾幹的和平進程面臨了遲遲未解的阻礙。

是歐洲還是他者(文明v.s.野蠻)

撇除現實政治博弈,科索沃僅屬於地理上的歐洲,她並不是文化上的「歐洲國家」,甚至整個巴爾幹半島都是以東方、異質性的他者形象存在於歐洲/西方視野中(19世紀的歐洲政治、文化邊界止於維也納至布達佩斯,多瑙河以東就是土耳其與東方),藝術史學者Vesa Sahatçiu就指出科索沃/巴爾幹與西方之間存在不對等權力關係:

- 西方是照料者、守護者,始終以優於前者的全知全能姿態仔細呵護著科索沃文化與主體意識建構過程,換言之後者的主體性因而存疑。

- 科索沃乃至巴爾幹是作為差異的他者所存在,歐洲/西方透過觀賞、接納異質文化來確認自身主體性並展現寬容姿態(多元文化主義),這兩種關係的性質恰如東方主義所言:東方(Orient)需要西方的代言,東方人無法自主管理且處於失語狀態。

同樣也是前南斯拉夫地區出身的斯洛維尼亞哲學家齊澤克( Žižek)在批判西方這種多元文化主義時就以塞爾維亞導演艾米爾·庫斯杜力在內戰時的作品《地下社會》(獲1995年坎城影展金棕櫚獎)為例,他認為西方總是以尋求奇觀的姿態看待巴爾幹半島的戰爭與人道危機,而各民族文化簡直就像「歐洲盛宴( Europe Exhibition )」中的民俗風配菜一樣,一切只為了彰顯歐洲是如何的開放、多元且友(偽)善:

“Offers to the Western liberal gaze is exactly what this gaze wants to see in the Balkan war — the spectacle of a timeless, incomprehensible, mythical circuit of passions.”

在歷史上西方總是在巴爾幹發生動亂時以開化/照料者的角色去解救這個不成熟的東方(Orient),從柏林會議(1878)決議由奧匈帝國託管波赫開始,到1995年北約直接介入南斯拉夫內戰,保姆心態促使西方以監護人身份前來收拾因暫時離去造成的亂局:東方危機需要西方來解決,巴爾幹諸民族無法自我治理且需要被悉心照護。(事實上從十九世紀初至今,西方從未解決東方問題Eastern Question)

1990年代正好是西方物質和意識形態力量最強大的時期:社會主義倒台、新自由主義體制在全球範圍內擴散、歷史彷彿已然終結,再也沒有其他道路。於是在南斯拉夫陷入後冷戰的裂解衝突時西方義務反顧地介入該地區重建秩序。似乎一種可見的未來驅使這種道德衝動:全球資本主義體制/帝國覆蓋所有前現代狀態,任何反抗將被弭平/收編,西方文明所代表的普世價值再次成為唯一準則。

是以文明的西方/國際法庭/北約維和部隊v.s.野蠻的巴爾幹/種族宗教衝突/民兵之間的關係以宰制/審判的態勢而非對立展開。這些都表現在一個普遍的現象,當西方的軍隊介入某一地區後,隨之而來的國際傳媒將審判的行動(公示聯合國決議、國際法庭逮捕戰犯的傳票)與展現力量的戰爭影像附上當地混亂的奇觀透過傳播技術傳回給電視機後一知半解的西方觀眾,無論克里米亞、耶路薩冷、阿富汗、越南、伊拉克還是科索沃都是如此,這些地方都只是滿足西方道德優越感的遠方。

如此權力不對等的現象亦為年輕藝術家所注意,科索沃藝術家 Ferri Jakup 在作品Save Me,Help Me( 2003 )中就採用直白的自薦形式揭露這種虛偽關係與國際藝術交換體系架構:處於邊緣東方的貧困藝術家希冀透過Video resume展示過往的作品博得西方策展人青睞獲得出國展覽的機會,成為「成功」藝術家以拯救他經濟上的困境,矛盾的是他能被揀選就是因為其出身十分邊緣弱勢,是歐洲多元主義的標的物,主體性的他者與裝飾品。在這樣的關係下,科索沃/巴爾幹成為歐洲擺盪在孤立(人文主義)與帝國(普世價值)下的犧牲品。

當代藝術作為一種策略

科索沃的藝術現況相比於戰前在國際展覽場合的聲量已經大幅提高,政府積極地參與歐洲大型展覽(如威尼斯雙年展),科索沃的文化建構在戰爭廢墟中有著極大的操作空間,至少到目前為止這種受難者敘事是有利的:西方媒體需要他們的故事,當代藝術更需要劫後回憶擴充平權範圍,科索沃也希冀在國際輿論場佔據有利的道德高地。

於是展覽場上一種共謀機制逐漸形成,科索沃出線的藝術創作多偏向記憶與歷史類題材與對戰爭的探討為主,由西方策展人、機構主事者、文化官僚決定誰的作品能入選大展、能被關注,進入(西方的)藝術世界之列,具體的表現就是科索沃的藝術資源分配是以國家藝廊為主導且深受西方藝術趨勢的影響,國際政治與經濟上的依存關係也連帶影響著藝術與文化(近四成人均GDP來自西方援助),甚至是日常景象:

科索沃首都普里斯提納隨處可見美國的影子,被國際媒體戲稱為「美國的第 51 州」。柯林頓大道上,不但立有美國前總統柯林頓的銅像 ,還有「希拉蕊服飾店」,連市中心都可以看見自由女神像…科索沃有一首人人 都琅琅上口的《謝謝你,美國》(Thank you USA) 歌曲,歌詞中提到美國是科索沃最好的朋友,以及兩國前總統柯林頓(Bill Clinton)與(科索沃首任總統)盧勾法(Ibrahim Rugova)的歷史性握手。 (臺灣民間外交家郭家佑文)

深植於意識形態中的西方優越性(欽羨心理)與自身地緣政治的安全期望促使科索沃藝術在發展過程中與西方藝術世界之間形成一種類似世界體系理論的核心 — 邊陲交換機制,文化建構由官僚對創作的國族化隱性標準與利用歐洲多元主義對異域奇觀的渴望作用著,科索沃作為新生國家的不安全感驅使文化政策主事者想要在展場上獲得關注與記憶話語權(這個策略之成功,如今除了俄羅斯電影會把阿族人拍成恐怖份子,再也沒有人會去注意內戰中塞族受害者的遭遇),操之過急反倒曲解了內戰時期許多藝術家反抗暴政的創作行動原意,如“23人”這樣的作品:片中訴說著1989年抗爭活動中23個被塞族政府否認的第一批犧牲者(1989),藝術家本意為拾回被公權力暴力掩蓋的記憶與犧牲者,卻意外重申過去被社會主義壓抑的民族傾向,畢竟國族共同體的塑造既需要英雄更需要犧牲者,歷史性題材的雙重效果使這種交換機制得以成型。西方觀眾偏好受難民族群象,而科索沃的文化策略順勢以此凝聚國族意識與操作國際聲量,全球現當代藝術的高度流動性與對非西方區域的高度興趣使得這不失為一種方便的策略(就像在台灣一直被藍營支持者詬病的政治提款機現象)。

當然這種部署也與科索沃作為一個「新國族」(Nation State)有關,多數有著戰爭記憶的世代自我認同仍是阿爾巴尼亞人,因此新國家亟需建立國民對科索沃政治單元的認同(無論是自治區還是國家),政府採取的文化建構策略急切而武斷非緩慢而包容,以Ethic nationalism而非Civic nationalism為目標,在爭取最大認同公約數的考量下選擇多數民族的阿爾巴尼亞文化為載體去做文化建構,輔以戰爭受難記憶在展場中不斷向國際演示,爭取存續的合法性(科索沃的獨立仍未受到大多數國家承認)。

但這個策略忽略了國內少數民族-塞爾維亞裔存在的事實,所謂的科索沃意識是以排除國內的塞族為前提塑造。近來兩族的衝突不斷使得這個建構無法再逃避面對這一隱憂:歐洲的多元主義與普世價值使有科索沃獨立的正當性,卻也造成文化單一化的國策,多元價值與民族主義的在此處達成不可思議的合流。單一化策略與國族文化建構不僅綁架了藝術家創作的能動性,亦使得科索沃社會有重蹈「民粹國族主義」(Populist nationalism)的風險。

文化單向化與排除現象

著重於戰爭記憶敘事的「公關策略」致使科索沃在文化建構上的單向化,不僅參與西方大展時塞族創作者的作品難以入列,包括遴選機制與經費、參展機會的分配中隱約也可以看到單一化政策的影子,在政府單位牢牢掌握資源與機會分配的生態中,排除異文化的現象正在發生。這肇因於當代藝術的平權傾向與新生的政治國族意識建構正好處於相互需要的狀態,儘管這兩者是看起來非常矛盾的。

Boris Groys在〈美學平權的邏輯〉中就提及:藝術家在國際藝術場景中展示的作品往往暗示他們特殊的民族與文化淵源,並且有非常明顯的排除現象。歐洲的多元文化主義需求正好對應科索沃的的單一化企圖,這樣的合流正好符合雙方建構自身主體性的需求。

不止政府如此,處於弱勢的塞族也深受零和思維影響,由於政治上感受到被排擠,在2017年的科塞邊境關稅上漲100%後(起因是為報復塞爾維亞阻擋科索沃加入國際刑警組織),北科索沃的塞族年輕藝術家使用學院體制沒有教授的形式創作了戲謔式的錄像作品(下方影片25:00開始):以憤怒鳥遊戲畫面,將科索沃總統與總理肖像合成在遊戲擊中目標上,輔以背景音樂「Kosovo is Sole」「Terrorism」等口號的反覆播送(前一個口號使科索沃政府在這一波報復政策中民調上升;後一個口號則是由於在前塞爾維亞統治時期政府在宣傳上統稱科索沃阿族反抗軍為「恐怖份子」),語言在政治操作下深度影響社會思維。這個作品除了可以看到新穎的形式不一定是為了表達進步思維,也可以看出兩族心結至今仍未解,單一化的國(民)族概念深入許多領域的語彙,包容和解的氛圍難以形成。

西方在討論巴爾幹的視角往往忽略此地的真實面貌與過往,電視台的紀錄片談及柯索沃的戰爭時,習慣性將阿族擺放在無辜受害者的位置,這當然是因為他們是內戰中人道危機最大的受害者,可是科索沃政府的文化策略亦在利用這種期待與同情。2013年首次參加威尼斯雙年展(設立國家館)就是採用由文化官僚閉門遴選藝術家與作品的做法而非公開徵選,以確保文化策略部署與主旋律相配合,這種操作雖能迅速地累積政治資本與國際聲量,效益甚大,但陷入受害者與悲情角色的反覆吟詠使得藝術發展趨向單向化,無形中忽視此地多民族文化揉雜的事實。

近來就有眾多獨立機構與藝術工作者注意到這個現象,2015年威尼斯雙年展在民間的倡議下,文化部門有限度開放遴選機制以納入更多非官方的意見,避免由官僚全權決定國家館的走向,讓策展人與藝術家擁有更多創作空間,在作品中關注以往被忽略的題材。近幾年就有創作者以在當地傳統宗教保守濃厚氛圍環境下生存的LGBT性少數為創作主題,為被污名化的弱勢族群發聲。

擺脫單一國族的文化建構方向與官僚的隱性箝制成為後獨立、後戰爭時代科索沃青年藝術工作者的努力方向,他們期許當初引領科索沃當代藝術風潮勃興的平權與反抗壓迫的初衷不變,為科索沃的藝術發展與文化建構道路在族裔衝突與國族矛盾中日漸窄化的情況下尋找新的出路,或者至少不讓藝術創作為特定的目的所牽制。(相關文章:Art of change in post-war Kosovo)只不過2022年歐洲宣言展(Manifesta)將在科索沃首都普利斯提納舉行,並且從2019年就開始了為期三年的前期深入研究計畫,這不啻是科索沃官方與西方又一次透過規模龐大的策展計畫合作的經典模式,所以未來究竟能否如科索沃當代藝術中心策展人Albert Heta所言:「科索沃的年輕藝術家正在改變藝術環境」將值得觀察。科索沃的案例也對於台灣藝術界在這個後冷戰與雅爾達體系同時鬆動的關鍵時刻有著莫大的啟示與參考價值。

(文章粗成視情況修改 2020.03.16)