獨立之精神,自由之思想

《人民的悲劇:俄國革命史,1891—1924》第一部第2章第Ⅰ節:官僚與睡袍

第2章 大廈將傾

Ⅰ 官僚與睡袍

1883年的第一個早晨,《政府新聞》的讀者們打開報紙,得知波洛夫佐夫被任命為帝國秘書。這可不是什麼會讓人吃早餐時噎住的消息。51歲的波洛夫佐夫具有擔任這一高級政府官員職位的所有資格。他是貴族地主的兒子,娶了一位銀行家的女繼承人,畢業于精英法學院,並在帝國官僚機構中平步青雲。大家都認為他文質彬彬、舉止優雅、風度翩翩;維特甚至覺得他有點虛榮。波洛夫佐夫在聖彼德堡的貴族圈子裡左右逢源、得心應手,他最親密的朋友中包括幾位大公。他甚至加入了帝國遊艇俱樂部,這是俄羅斯統治階層下班後的總部,在新年前夜,他被告知晉升。總之,亞歷山大·亞曆山德羅維奇是那個管理帝國國家事務的一小撮特權階層的模範代表。

俄羅斯帝國的官僚機構是一個高於其他社會階級的精英階層。在這個意義上,它與後來接替其的共產主義官僚機構別無二致。沙皇統治是建立在嚴格的社會等級制度基礎上的。最頂端是宮廷;下面支柱是由排名前兩位的階級成員組成的文職和軍事部門以及教會;而在社會秩序底層的是農民。這些階層是根據他們對國家的服務進行排序的,獨裁統治與這個僵化的社會階層金字塔(貴族、神職人員、商人和農民)之間有著千絲萬縷的聯繫。這是一個固定的社會等級制度,每個階級都有特定的法律權利和義務。尼古拉將之與世襲制相比較。“我把俄羅斯看作是一個土地莊園,”1902年,他宣稱,“其所有者是沙皇,管理者是貴族,而工人是農民。”他為20世紀之交的社會選擇了一個更為古老的隱喻。

儘管在19世紀最後幾十年裡,商業和工業取得飛速發展,但俄羅斯的統治階層仍然主要來自舊有土地貴族。在1897年的人口普查中,貴族占政府官員前四級(即國民議員以上級別)的71%。誠然,政府官員的大門正在向平民子弟們敞開,只要他們擁有大學學位或高中畢業榮譽證書。同樣的,服務貴族和農村士紳之間的差距也在擴大,無論是在社會背景還是價值觀方面。許多服務貴族已經賣掉了他們的莊園,永久地遷入城市,或者根本沒有擁有土地,因為他們是為國家服務而被冊封的。換句話說,政府官員正在成為一條通向貴族的道路,就像貴族通向政府官員一樣。它也有屬於自己的精英價值觀,只有最粗糙的馬克思主義者才會試圖將這些價值觀描繪成土地貴族“階級利益”的同義詞。儘管如此,作家尤裡·薩馬林的格言,即“官僚只是穿制服的貴族,而貴族只是穿睡袍的官僚”,在1900年並未完全過時。俄羅斯仍然是一個古老的農業王國,其統治階層仍然由最富有的地主家族主導。這些家族包括斯特羅加諾夫家族、多爾戈魯科夫家族、謝列梅特夫家族、奧博連斯基家族、沃爾孔斯基家族等等,在15至18世紀俄羅斯領土大擴張期間,這些強大的家族一直追隨沙皇俄國的馬首是瞻,終於得到了大片肥沃的土地(主要分佈在俄羅斯南部和烏克蘭)作回報。由於大部分財富以及職業都依賴於國家,使得俄羅斯貴族無法像16世紀以來歐洲大部分地區那樣,發展成為一個獨立的地主階級,與君主制相抗衡。

果戈理的讀者會知道,帝國政府官員非常重視等級和階層的劃分。在《法典》第一卷第869條中,精心制訂了一套複雜的規則,把所有文武百官分成14個等級,每個等級都有自己相應的制服和頭銜(全部是從德語翻譯過來的)。例如,波洛夫佐夫在被任命為帝國秘書時,獲得了深藍色綬帶和銀星級白鷹勳章。像最高兩級的官員一樣,他被稱為“最尊貴的大人”;第三和第四級的官員被稱為“尊貴的大人”;以此類推,最低級別(9至14級)的官員被簡單地稱為“大人”。官員們對這些地位的象徵非常敏感,達到錙銖必較的地步。從白褲子到黑褲子,從紅絲帶到藍絲帶,或者簡單地加上一條條紋,統統都是他們周而復始、循規蹈矩的生活中具有重大意義的儀式性事件。晉升是由彼得大帝在1722年制定的《官秩表》中決定的。一個官員只能擔任與其個人等級相當或以下的職位。1856年規定了晉升的標準間隔:從14級到8級,每三年晉升一級;從8級到5級,每四年晉升一級。四個最高等級的職位由沙皇直接任命,這些職位帶有世襲的頭銜。也就是說,除非犯下一些十惡不赦的罪行,即使是最普通的官僚也可以指望隨著年齡的增長而自動升職,例如,在65歲時成為一名國民議員。這種體制助長了那些謹小慎微、尸位素餐的庸人,果戈理等作家將其描繪成19世紀俄羅斯官場的本質。然而,到了本世紀末,隨著功績變得比年齡更重要,這種自動晉升的制度已經逐漸被淘汰。

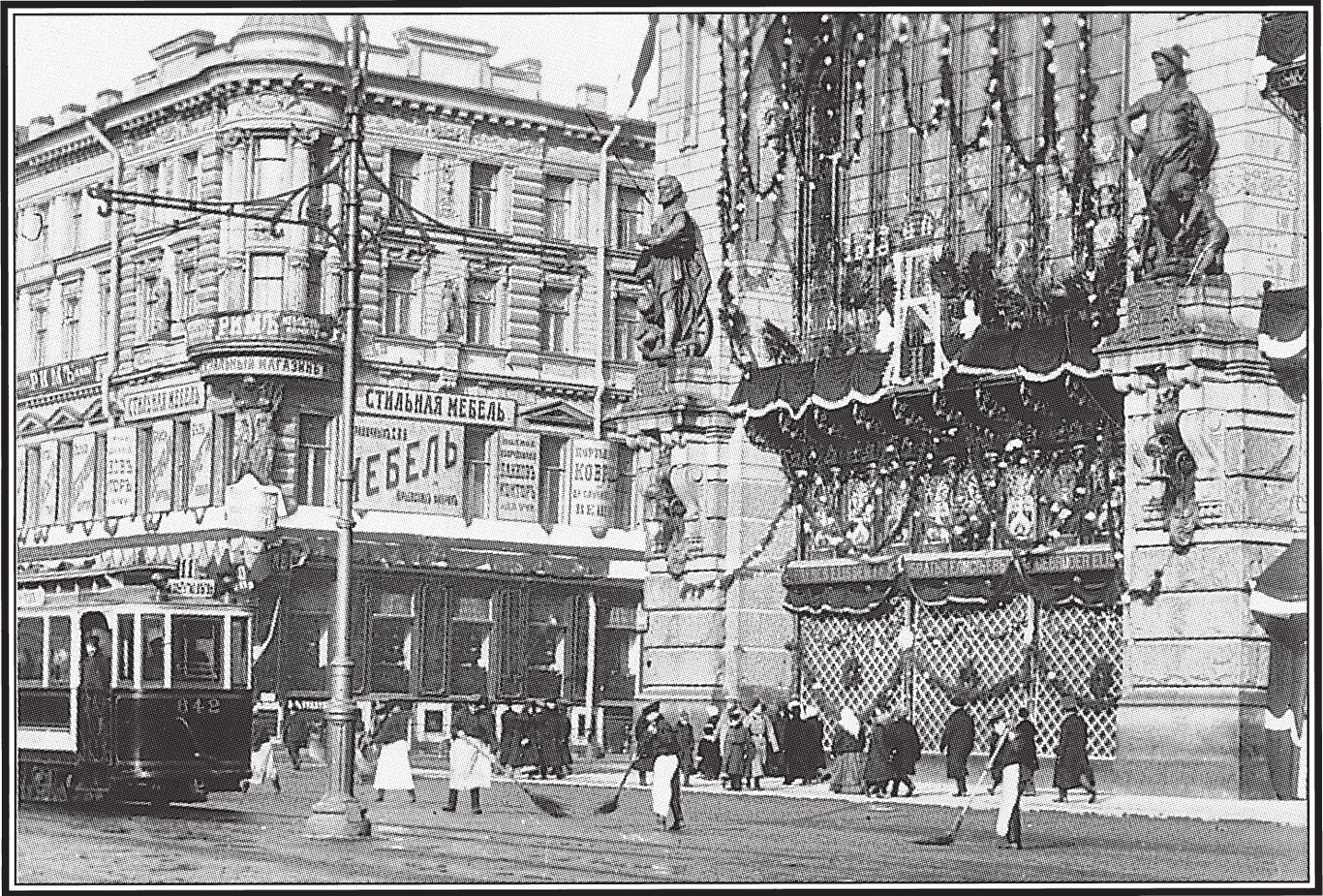

儘管如此,聖彼德堡的高層還是被一小撮貴族家庭所把控。這是一個很小的政治團體,每個人都彼此認識。所有重要的大人物都住在涅瓦大街和利特尼大街周圍的高尚住宅區。他們通過聯姻和友誼緊密連系。他們中的大多數人都就讀同樣的精英學校(聖彼德堡軍事預備學校、近衛軍副官和騎兵軍官學校、亞歷山大中學和法學院),他們的兒子也加入同樣的精英軍團(騎士軍團、騎兵衛隊、皇家輕騎兵團和普列奧布拉任斯基團),從那裡他們可以穩步踏上一條通往文職或軍事高級官員的快車道。正如波洛夫佐夫的日記所揭示的那樣,在這個世界上,社會關係至關重要,因為大部分真正的政治事務都是在舞會和宴會上,在私人沙龍和客廳裡,在歐洲大酒店的餐廳和帝國遊艇俱樂部的酒吧間敲定的。這是一個獨特的世界,但並不沉悶。聖彼德堡的貴族們都是國際化的,不可能有真正的勢利眼。“彼得堡不是維也納,”多明尼克·列文在他關於俄羅斯統治階層的權威著作中提醒我們,其貴族圈子裡,總有一個地方不乏風流倜儻的名士和離經叛道的怪人。例如,80多歲的大貴族阿列克謝·洛巴諾夫-羅斯托夫斯基親王,是尼古拉二世最好的外交部長之一,希伯來語書籍和法國情婦的收藏家,他“在沙龍裡閃閃發光”,“穿著睡衣上教堂”;或者“俄羅斯最古老的貴族家庭之一的後裔”希爾科夫親王,在成為俄羅斯通信部長之前,他曾在南美開了好幾年火車,在利物浦當過造船工。

儘管能力非凡,但政府機構從未真正成為專制政權手中有效的工具。這主要有三方面原因。首先,隨著19世紀後期貴族階層逐漸衰落,政府機構對貴族的依賴成為了一大弱點。擁有專業知識(尤其是在工業領域)的貴族數量遠遠落後于俄羅斯建設現代國家的需求。這一差距本可以通過從新興工業中產階級中招募文職官員來彌補。但是,掌權的貴族們太過於癡迷自己對沙皇制度的陳腐觀念,貴族在其中佔據了首要地位,他們害怕那些新階級帶來的民主威脅。其次,政府機構的資金太少(在這樣一個幅員遼闊、一窮二白的農民國家很難征到足夠的稅收),所以各部委,以及許多地方政府,從來沒有真正擁有控制或改革社會所需的資源。最後,不同部委之間有太多重疊的管轄權和分工。這是國家發展方式的結果,每個部委都是作為專制者自身權力一個獨立的、幾乎是臨時性的延伸而發展起來的。政府機構從未得到適當的系統化,也沒有進行工作協調,可以說保持它們的軟弱性和依賴性才符合沙皇利益之最大化。每位元沙皇都會在特定政策領域安插新機構,通常只是繞過其前任設立的機構,其結果是官僚主義的無序和混亂。每個部委都只能自行發展,沒有一個類似內閣的機構來協調它們之間的摩擦。兩個主要部門(財政部和內務部)通過他們自己的委託人在精英家庭和學校招聘人才。他們相互搶奪資源,競爭政策控制權,爭奪對次要部委和地方政府的影響力。不同機構之間的職能沒有明確區別,不同法律之間的地位也沒有明確劃分——僅舉幾例,敕令、諭令、政令、法令、命令、條例、規定和公告——因此,經常需要沙皇親自干預,以平息這些管轄權和立法權的競爭性矛盾。從個人角度看,這種混亂使政權顯得非常專橫:各行其是、政出多門,永遠不清楚真正的權力究竟在哪裡,一項立法是否會被沙皇的特別規定所推翻,或者員警是否會尊重法律。一些自鳴得意的哲學家據此宣稱,事實上並不存在真正的專制統治。“有一個由員警和地方長官、省長、部門主管和部長組成的專制政府。”1900年,謝爾蓋·特魯別茨科伊親王寫道。“但從字面上說,單一的沙皇獨裁政權並不存在,也不可能存在。”對那些沒有特權的人來說,正是這種專橫(即俄國人所詛咒的恣意妄為、飛揚跋扈)使他們對這個政權感到如此窒息。沒有明確的原則或規定使個人能夠挑戰權威或國家。

事實上,這個官僚體系並未能像馬克斯·韋伯分析的普魯士官僚體系那樣,發展成一股統一的政治力量,成為推動改革和現代化的工具。與韋伯理想中的“理性”官僚制度——基於固定的機構關係、明確的職能劃分、正規的程式和法律原則——不同,俄國是一個混合國家,它將普魯士體制的元素與古老的世襲制相結合,使政府官員受到宮廷的庇佑或節制,從而最終阻礙了專業官僚精神的誕生。

事情本不該如此的。在19世紀中葉,曾經有一段時間,帝國官僚體系可以充分發揮其作為一支創造性和現代化力量的潛力。19世紀60年代的大改革是由布魯斯·林肯恰當命名為“開明官吏”的理想所塑造的。這是一個新的職業文官階層,大部分是無地貴族和平民知識份子的兒子,在19世紀30和40年代通過不斷拓寬的高等教育管道加入這支隊伍。他們是品行端正、思想嚴肅的人,就像托爾斯泰在《安娜·卡列尼娜》中描寫的卡列寧一樣,他們認真地談論“進步”和統計資料,儘管略顯迂腐;他們嘲諷位高權重而又不學無術的貴族,比如安娜的情人沃倫斯基伯爵,這些人侵犯了他們的專業領域;並相信官僚機構的使命是按照西方的方式對俄羅斯進行教化和變革。他們中的大多數人都不支援自由主義的訴求,即建立一個以法治為基礎、享有公民自由和議會的國家:他們對“依法治國”的理解實際上不過是基於合理程式和普遍法律基礎上運作的官僚國家。但他們希望政府工作更加透明——即其所謂的“公開化”——作為公眾對濫用權力的監督,以及允許社會專家參與改革辯論的一種手段。進步派官員在首都自由知識份子的圈子裡頻頻活動,被稱為“聖彼德堡進步黨”。他們經常出現在葉蓮娜·帕夫洛夫娜大公夫人的沙龍裡,並得到時任國務委員會主席的康斯坦丁大公的支持,後者在亞歷山大二世的政府圈子裡大力提拔改革派官員。他們還與公共機構保持密切的聯繫,比如帝國地理學會,他們委託該學會進行統計調查,為19世紀60年代大改革的立法做準備。

“大改革”是這場官僚主義啟蒙運動的高潮。這些改革被認為是一個現代化——在俄國意味著“西化”——的進程,目的是在克裡米亞戰爭失敗後重振國家。在不改變獨裁統治的基本政治框架的前提下,給予有限的自由和創新,希望能啟動社會,締造一個充滿生命力的經濟。從這個意義上說,它們在理念上與一個世紀後的米哈伊爾·戈巴契夫改革相似。1861年,農奴在法律上(如果不是事實上的話)從地主的暴政中解放出來,獲得了一些公民權利。儘管他們仍然受執行舊家長制度的村公社所束縛,被剝奪了個人擁有土地的權利,在地位上還是低於貴族和其他階級。但至少為農業發展奠定了基礎。1864年的第二項重大改革是在大多數俄羅斯省份建立了地方議會組織,稱為地方自治會。為了維持地主貴族的統治地位,它們只在省和地區一級設立;在更下面的鄉鎮一級,農民公社只能在極少的士紳監督下自治。同年的司法改革建立了一個獨立的法律體系,除農民(仍受當地習慣法管轄)外,所有階級都提供公共陪審團審判。還有一些新的法律放寬了審查制度(1865年),給予大學更多的自主權(1863年),改革小學(1864年),並使軍隊現代化(1863-1875年)。後來,伯里斯·契切林(事後諸葛亮)總結了他們的進步理念:

徹底改造這個由[亞歷山大]統治的龐大國家,廢除建立在奴隸制基礎上的古老秩序,代之以公民尊嚴和自由,在一個從來不知道合法性含義的國家聲張正義,重新設計整個行政機構,在權威不受約束的前提下引入新聞自由,在每一個變革領域都喚醒新的力量,並將其建立在堅實的法律基礎上,讓一個被壓抑和被羞辱的社會再次變得偉大,有機會展示自己的實力。

如果19世紀60年代的自由主義精神繼續滲透到政府工作中,俄羅斯可能會成為一個以依法保障的個人財產和自由為基礎的西式社會。革命根本不可能發生。可以肯定的是,這將是一個漫長而痛苦的分娩過程。特別是農民,只要他們被排除在財產和公民權利之外,就會一直是革命的威脅。農村古老的宗法制度,即使在農奴解放後仍然保留著貴族的霸權,必須用一個能為農民創造更大利益的現代制度來取代。但是,至少在統治階級內部,人們越來越意識到這種社會轉型要想取得成功需要什麼,以及需要付出怎樣的代價。然而,問題在於,上層人士對這種轉型可能性的分歧越來越大。由於這些分歧,他們未能制定一個統一的戰略來應對現代化的挑戰。

一方面,他們是像波洛夫佐夫這樣“1864年代人”的改革派,廣泛接受了建立資本主義社會秩序的必要性(即使犧牲貴族的利益),接受了分權政治自由的必要性(特別是在地方政府方面),以及實行“公開化”的必要性(他們越來越理解這不僅僅意味著一個基於普遍法律的國家,而且意味著一個基於法治本身的國家)。到19世紀70年代末,這種改良主義的願景已經發展為對憲法的要求。開明的政治家們公開辯稱,現代政府的任務已經變得過於複雜,沙皇和他的官僚們無法獨自應對,必須讓忠誠和受過教育的公眾參與政府工作。1881年1月,亞歷山大二世指示他的內務部長洛裡斯-梅利科夫伯爵起草一份有限的憲改方案,讓受邀的公眾人士在立法中發揮諮詢作用。財政部長阿巴紮在這些提案進行辯論時聲稱,“王位不能完全依靠一百萬把刺刀和一支官員大軍來維持”。這種改革的情緒在財政部官員中不脛而走。作為工業化負責人,他們是第一個看到需要掃除阻礙資產階級企業發揮主動性的人。此外,他們中的許多人,像波洛夫佐夫一樣,嫁入了一個銀行業家庭,他們自己也來自商業化和工業化的“新俄羅斯”。19世紀90年代投身大改革的財政部長維特,在進入政府之前,曾在鐵路管理部門工作了20年(最初只是一名初級票務員),他認為,只有把俄羅斯改造成一個鼓勵“個人和公共創新”的現代工業社會,一個依法保障公民自由的國家,沙皇制度才能避免一場革命。

另一方面,他們是傳統沙皇制度的支持者。他們最強大的基地在內務部,這絕非偶然,因為內務部官員幾乎全部來自“舊俄國”、貴族官員和地主,他們堅定不移地信仰“員警國家”。他們認為,防止革命的唯一辦法是用鐵腕統治俄羅斯。這意味著捍衛“定於一尊”的專制原則(包括中央和地方政府)、不受約束的員警權力、貴族的無上特權和教會的道德權威,以對抗城市工業化帶來的自由主義和世俗挑戰。維特在財政部工作期間的兩大內務部長杜爾諾沃和維亞切斯拉夫·馮·普列夫都認為,讓渡憲法和政治權利只會削弱國家,因為最終上臺的自由主義中產階級在群眾中沒有威望,甚至被他們所鄙視。只有當經濟進步消除了社會革命的威脅,政治改革的時機才會成熟。俄國的落後性決定了這種戰略(經濟自由加政治專制)的必要性。正如杜爾諾沃所言(並非毫無道理):“我們不可能在幾周內把北美或英國的制度引入俄羅斯”。這將是1917年的教訓之一。

1881年3月,亞歷山大二世遭暗殺崩殂,極大的強化了保守派的論點。新沙皇被他的導師兼顧問,神聖宗教會議檢察官康斯坦丁·波別多諾采夫說服了,繼續進行自由主義改革只會有助於產生更多的革命者,就像那些謀殺他父親的人一樣。亞歷山大三世很快就放棄了憲政改革的計畫,聲稱他不想要一個由“麻煩的激進分子和律師”組成的政府;強迫他的改革派部長(財政部長阿巴紮、內務部長洛裡斯-梅利科夫和戰爭部長德米特裡·米留京)辭職;並頒佈了一項宣言,重申獨裁原則。這是亞歷山大三世統治時期一系列反改革行動的信號。他們的目的是集中控制和削弱地方政府的權利,通過員警及其直接代理人重新確立沙皇的個人統治,並在農村加強由貴族領導的宗法制度。再沒有什麼比這更有可能點燃一場革命了。與此同時,各省社會的自由主義階層逐漸認識到:為了維護共同利益和地位,他們必須捍衛地方政府的權利,反對新沙皇所倚重的中央集權官僚機構。

喜欢我的文章吗?

别忘了给点支持与赞赏,让我知道创作的路上有你陪伴。

发布评论…