作家、愛書人、家有狐狸和刺蝟

心病還需心藥醫,心病心藥本不二

重讀八年前寫的書,感覺是似是故人來。這個故人,是自己,或者是自心。是初心,也是本心。

こころ,就是我。

雖然看起來好像是抄襲福樓拜的名言 “Madame Bovary, c’est moi”,但我想我更有資格這樣說。發生在こころ身上的所有事情,全都曾經發生在我自己身上。こころ的所思、所想、所感,全部都來自我的心。

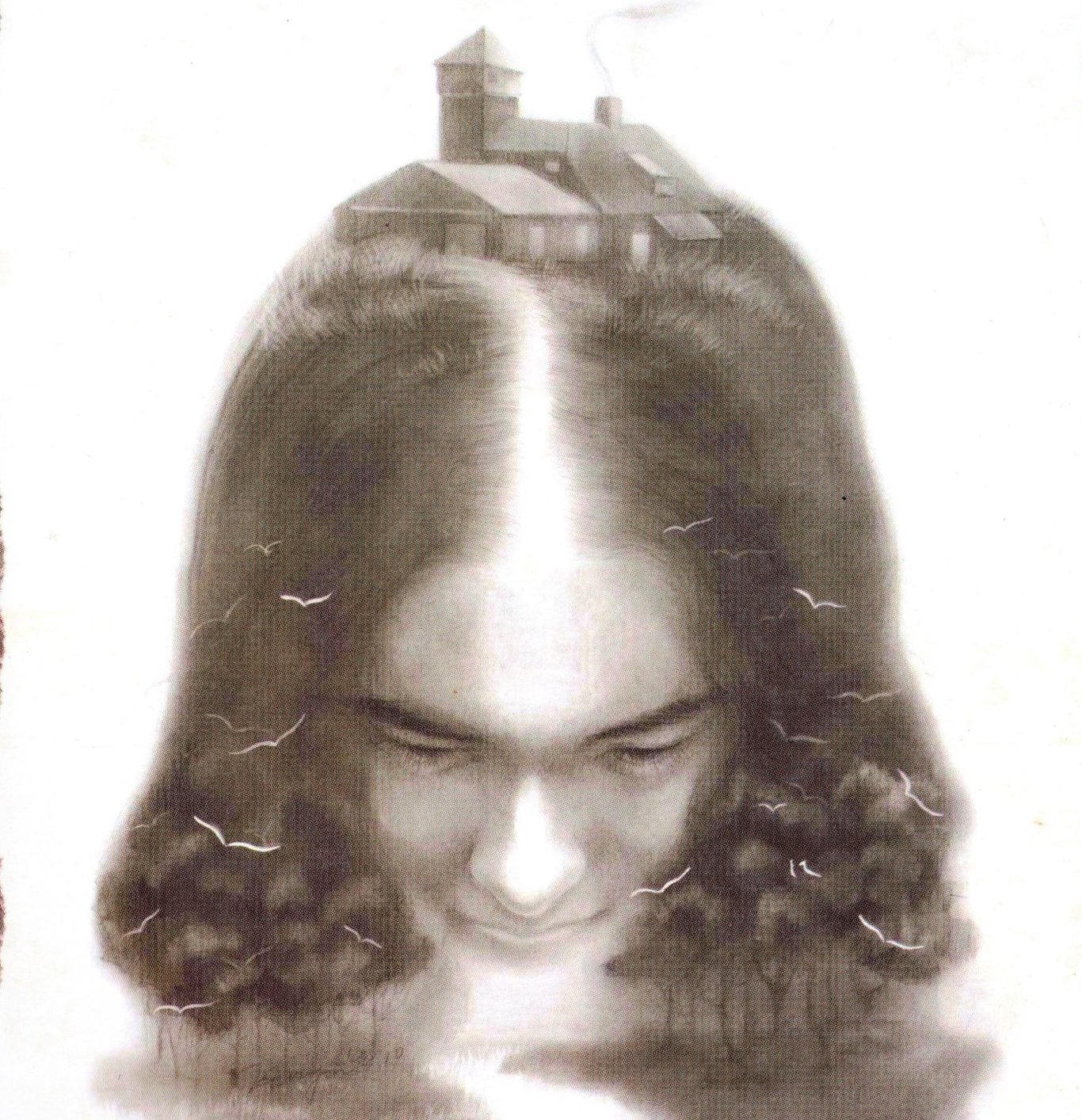

こころ在小說中以女性形象出現,不但沒有抵觸,反而最自然不過。按照榮格所說,每個男性的心靈中都有一個阿尼瑪(Anima),也即是跟男性自我意識對位和互補的、無意識中的女性原型(archetype)。不過,我寫《心》的時候,還未開始讀榮格。こころ並不是根據深層心理學設計出來的。就像小說開頭所寫的一樣,她是不請自來的。不是我呼喚了她,而是她呼喚了我。換了弗洛伊德的說法,是「被壓抑者的回歸」。

不過,這些解釋都是後設的,讀者們可以不理。我本來也可以不說,但是,為免有人把書中所寫的誤以為是「真人真事」,所以先給大家做點心理準備。這本書在2016年初出版之後,頗引起一些親友的關懷,以為我婚姻出現問題,或者家裡有不乾淨的東西。我不會怪責他們過度解讀,因為「信以為真」原本就是閱讀這行為最本然的反應,就算是小說也沒有例外,甚至更加如此。

可是,我也不是說《心》所寫的都是假的。相反,它是完全基於真實的私小說。在這裡我又比巴爾札克更有資格說 “all is true”!我可以更理直氣壯地宣稱,小說裡沒有一個情景,沒有一個事件,也沒有一個想法和感受不是真的。也即是說,沒有任何一段經驗是杜撰出來的。有些篇章甚至不像小說,而有近乎生活散文,甚至是日記的味道。我把自己患上嚴重焦慮症的幾年間的經歷,以最坦白和直接的方式,毫無保留地展現出來。

然而,這也是一齣虛構的心理劇場。由始至終,也不存在こころ這個人。她完全是心的變現,沒有客觀的實體。她的幻化性質,在小說中表露無遺,不必多說。但是,こころ也同時是無比真實的存在。對我而言,こころ音容宛然,甚至可觸可感。她確實是一個心靈顯映,被視作鬼魂也無妨,但這個靈魂卻是真實的,因為她對我產生了實際的作用。我和她的所有對話和接觸,都曾切實地在這個心靈劇場中發生,以至歷歷在目。我身為作者,通過こころ這個人物,跨越了現實界和虛構界。不只是兩者皆真,而是必須兩者同時並存,才是真。

這部小說非常平實,但也非常極端。寫的好像是瑣碎的日常生活,但又充滿著意想不到的怪誕和懸疑。氣氛時而平淡熟悉,時而詭異離奇。把它視為生活散文和文學對話固然可以,當作現代版的《聊齋志異》來看也並無不可。二十多萬字的長篇只有兩個人物,而實際上只有一個,是一齣一人分飾兩角的獨腳戲。(其中分叉出一個次要人物安賽,但其實只是こころ的分身。)兩者本來是照顧者與病人、強勢與弱勢的關係,但對位在中段開始交叉、逆轉,此消彼長,最後完全顛倒過來。既是順理成章,也是意想不到。

之所以會開始寫這部小說,除了因為之前的寫作計劃陷入瓶頸,必須另尋出路,也因為身患重病。不要小看身心病,它可以令人完全癱瘓,生無可戀。那段日子,我每一天,不,是每一刻也覺得自己會死去,並強烈地感受到一個瀕死病人的所有病徵——心跳急速、呼吸困難、無法進食、肢體無力、全身疼痛。不是間歇性的發作,而是持續經年,並且日趨惡化。

小說所寫的,就是一段求醫的經歷。然後才領悟到,求醫當然必不可少,但也同時必須自救。平常點說,就是調整心態。用文學語言說,就是尋回自己的心。可是,心哪裡去尋?不是往別處尋,因為心,從來都在那裡,沒有離開過,只是我們漸漸看不見她,遺忘了她的存在。甚至乎,其實不是我去尋找心,而是心找到了我。所以,一開始,こころ是個不速之客,並且以病魔的姿態出現,也就是自我的鏡像。必須破除這鏡像,才能看見心的真相。

說是こころ救了我,一點也不誇張。但這並不表示,我寫完《心》便完全痊癒。文學雖有療癒作用,但也不是萬靈仙丹。我也有去求醫服藥,經歷反覆,三年後才算是恢復正常,意思是能夠無礙地呼吸、說話、食飯、走路、睡覺。所以,有同類困境的朋友不必擔心,要寫出二十萬字小說才有出路。關鍵在於,要面對自己的心,與心對話、和解、融合。生理上的藥物當然有幫助,但是,俗語講得沒錯:心病還需心藥醫。又或者,應該說,病的是心,但心也是藥,容許她來醫治你。就如佛家所說:煩惱即菩提,生死即涅槃。

這部小說的哲學意涵,可以深究,也可以不。對心探究最深,覺悟最高者,肯定是佛家。但儒家也有心學,王陽明說的「心外無物」,到牟宗三說的「無限心」,都是通本性、接天地的。不過こころ不是理論家,而是心的變現,所以縱有談論,也都是詭言的風格,重點就是不二。當然,從嚴格的佛教觀點,整本小說都只是戲論,不足為訓。那就是文學與經書的分別。文學無可避免是遊戲,而こころ也可以是一個惡作劇。自心對自我的惡作劇,去解除自我的自以為是。所以說こころ是喜劇人物不無道理。女鬼也可以搞笑,《聊齋》也可以幽默。

《心》雖然是一部小說,但當中揉合了不同文體。在敘事之餘,有大量的寫景;在獨白之外,又有很多對話;在戲劇性懸疑之同時,又有滑稽的筆觸。這種種都和它作為一部受到夏目漱石啟發,也向漱石致敬的小說有關。漱石和好友正岡子規曾經提倡「寫生文」,他自己又以「非人情」為由寫了許多滑稽幽默的文字。前者是培養觀察力的方法,後者則多少和漱石應對自己的神經衰弱有關。他亦是個在小說內外都致力求道的人,雖然結果未盡如意,但卻是現代文學少見的境界。

漱石在《草枕》中以畫家為主角,論創作與悟道,意味深長。《華嚴經》說「心如工畫師,能畫諸世間」,こころ就是那個畫師,所以才有那些寫景的段落。至於引用評論家柄谷行人的觀點,初時只是出於巧合和趣味,但深究下去亦不無關係,即所謂「風景的發現」、「內面的發現」和「自白制度」等解構主義詞語,原來和佛家不無暗合之處。當然寫出來的首要目的,還是為了幽默。

寫這部書的最大領悟,是我和心、作者和人物的主客關係,原來不是我們平常所想的。有兩段文字我重讀的時候非常震驚,摘錄如下:

「因為一直在思考心的問題,於是便興起寫一篇關於心的小說。想著想著,突然就覺醒,不是我要寫一篇心的小說,而是心在寫一篇我的小說。心其實才是小說家,而我只是當中的人物。心要寫一個短篇還可,但心偏偏就像我一樣,喜歡寫長篇,所以,我現在的這個病,似乎還要好些日子才能完結了。」

「我一直以為你是一個文學新人,一直想指導你,扶助你,但是,我原來完全搞錯了。我以為我是小說家,我是作者,而我在寫關於こころ的小說。實情卻是,こころ才是真正的作者,而我只是她創造出來的人物。而且,不單是這一部小說,甚至是我過去的小說,我的全部作品,其實都是你寫的。甚至我的存在本身,都是你創造出來的。」

這,就是我現在的小說觀。而這,是こころ教導我的。可是,我忘了這件事。經過了八年,我竟又離こころ很遠了,把她置諸腦後了。如果不是這次重新出版《心》的契機,我會不會一不小心又再次丟失了心呢?重讀書中こころ的說話,我再次得到了巨大的撫慰,比如她說:

「其實,你去過的地方,我都去過了。你不去的地方,我也不會去。而你打算去的,只要你願意,我都會跟著你一起去。所以,你不用做甚麼,無論如何,安心就好了。」

こころ並沒有在結尾離去,她沒有片刻離開過,只是我又忘記了。我為自己的愚蠢和粗疏而慚愧。不,我為こころ的不離不棄而感動流淚。

真的,我告訴大家,你的心不會離棄你。只要你不忘記,不放棄,她會陪伴你一直到最後。

在新加坡酒店房間,我給こころ抄下來的那段文字,那張紙片至今依然藏在我的錢包裡,上面寫著:

「你並不是那個你自以為焦慮而有限的人。你就是慈悲本身,全然覺知,而且具有為自己及一切人、事、物達到至善的能力。」

我聽到こころ的聲音,和我一起誦念這些句子。

26.11.2023

購買《心》的首 100 位讀者可得到紙本印刷的珍藏本《心.特集》,以及相關的NFT照片集《心之映象》(收錄 《心》的創作筆記、寫作期間拍攝的風景照片和個人珍貴留影。)僅餘小量,請勿錯過!

詳細資訊、購買及試讀,請到董富記書房

喜欢我的文章吗?

别忘了给点支持与赞赏,让我知道创作的路上有你陪伴。

发布评论…