Matters金筆作者|會寫小說的人

「他口中的我們,與我何干」《STORY》《南轅北轍》創作手記

「他口中的我們,與我何干」《STORY》《南轅北轍》創作手記

金梨

我的推し,DISH//的北村匠海,2022年從男子團體EBiDAN畢業,正式開始追求本格搖滾樂團的目標。原本對搖滾一無所知的我,在這條追星的延長線上,不知不覺開始看日本的音樂節,去livehouse。

去年一場live給我印象特別深。當然演出也有令我非常震撼的部分,但更震撼的是現場秩序。

為什麼要說「秩序」而不是「氣氛」?因為,氣氛是眾人營造的,秩序是有權力的人設下的。

那場演出有些不尋常,是中國樂隊和日本樂隊的拼盤。我是奔著FAZI去的,但很不巧/太巧另一組中國樂隊是Oh! Dirty Fingers。在那之前我對這個樂隊的醜聞已有耳聞,所以當時有種非常煩躁不安的心情,只是FAZI難得來東京,只能忍耐忍耐。

然而,現場說著中文的男性粉絲們,不斷口吐芬芳,不是對著台上喊牛逼,就是對著旁邊的女性說教;演出進行中保持距離就別談了,甚至突然像老鷹抓小雞似的排成人龍,不斷從觀眾席中強行抓人塞進隊列。我知道這是搖滾現場的應援玩法之一,但是當我也成為這個遊戲的一部分的時候,我整個人都顫抖起來。

他們從我面前經過的時候,伸手抓我旁邊的女生,女生往後退了一步,我也下意識伸手攔住。在這個插曲之後,我就開始想嘔吐,便退到了livehouse的出口附近,遠遠看舞台,呼吸一下新鮮空氣。

本以為這件事給我的影響不會多麼深遠,但似乎那個夜晚成為了夢靨,令我想到就感覺窒息。那種無處可逃的焦慮,完全屬於男性的應援語言,無視女性意願的應援儀式,在倚賴象徵性的藝術活動中,我的精神被這些象徵壓垮了。

這種感受我和好友分享過,她們不僅理解,還因此引發了更多的女性之間的傾訴。

如果說我在寫《教主在上》《雨音》《SOLO BASS》這幾篇搖滾樂相關的小說時,內心還有100%的,對搖滾樂的浪漫情懷,至此開始摻雜了越來越多的⋯⋯違和感。

一花一世界,萬物之中皆有萬物。在最初了解搖滾樂文化的時候,他們告訴我,搖滾是「反叛」「對現實秩序的抗爭」⋯⋯但恐怕藝術活動和民主政治活動無甚區別,既然我是女性,又正好處在對搖滾樂充滿興趣的當下,就由我來寫吧。

作為一種抒發也好,抗議也好,我開啟了新的創作階段。

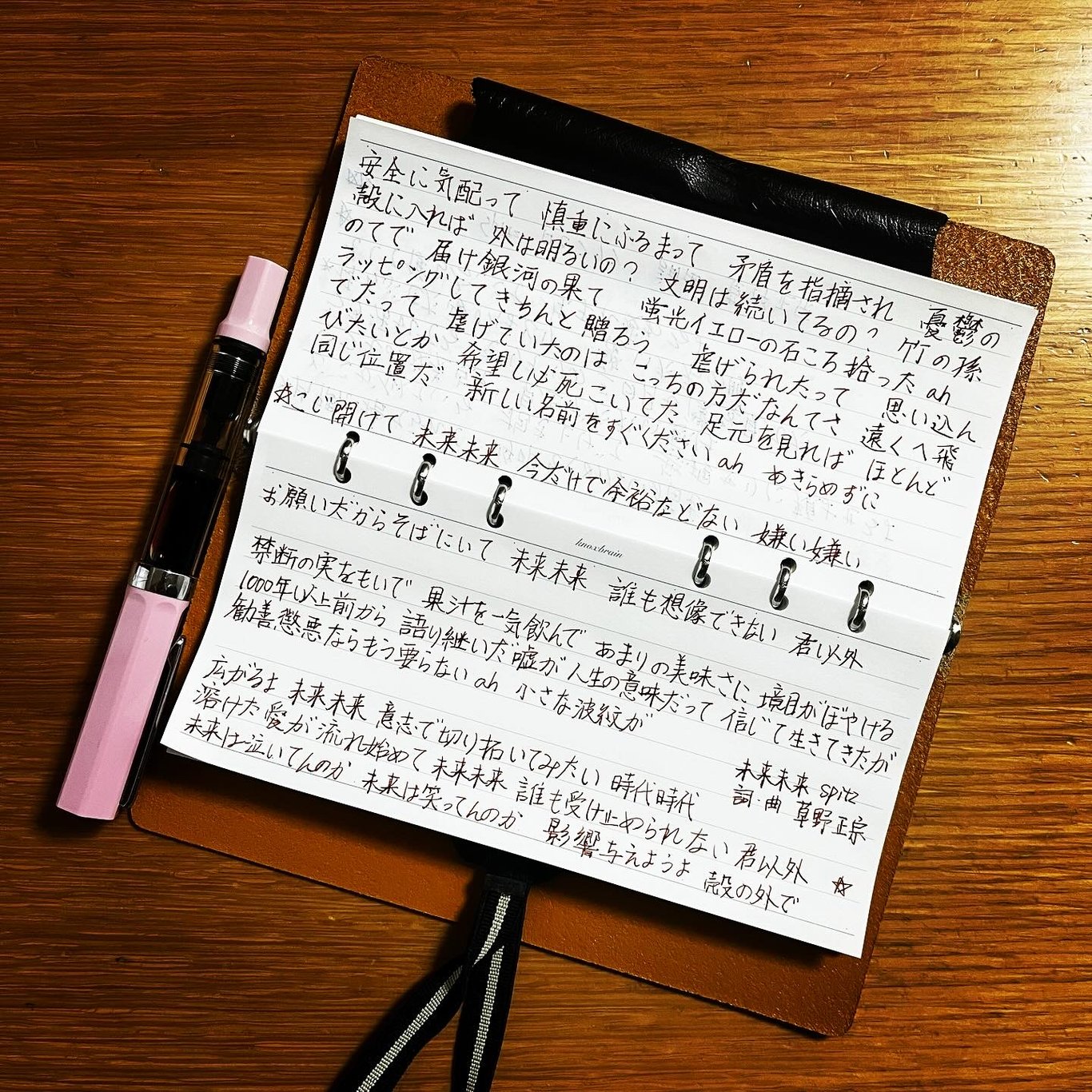

《STORY》是一個簡短的intro,《南轅北轍》還只是第一行主歌。還未展開的,是我對藝術世界的質問——「他口中的我們,與我何干」。

「我」字沒有性別偏旁,我是女性小說家,自帶女字旁。

《STORY》的故事中,「我」在電車上遇到了自己喜歡的民謠歌手。這個看似戀愛小說開頭般的情節,夢幻又恐怖。對「我」來說,聽他的音樂是療癒的、幸福的,然而他本人的出現,卻打破了這種自得其樂、我本具足的幻覺。這是喜歡藝術的女性們都可能遇到的絕境。我們愛的是藝術作品,或者說愛的是藝術帶來的豐富感受。在「我與藝術(作品)」的關係中,我們有自我完整的感受。但是這種感受是發生在雲端、大氣層外、宇宙盡頭,並不發生在地球表面。地球表面上,與男性產生任何的真實關係,就又落入了權力不對等帶來的困境。《STORY》表達的就是對藝術有感受力的女性們對現實兩性關係的焦慮。

《南轅北轍》的橘和高中時的後輩小南,互相吸引卻無法相愛的原因是對「戀愛敘事權」的爭奪。儘管橘在見到小南第一眼時暫且還是佔上風,之後便節節落敗,尤其是自己大學時信任的女性教授也勸她不要矜持,她苦苦建立的防線就徹底潰敗了。小說的最後她選擇放棄愛情,等於是一種棄權。但又未嘗不是認清現實呢。

正巧今早刷到一個視頻,講的是沈從文和張兆和的故事,大家有興趣可以自己搜搜看沈從文是如何死纏爛打地要脅張兆和的。以及當時他們的校長,胡適,又是怎麼說服張兆和接受沈從文的。還有張兆和的想法是如何轉變,又為何到了最後仍然說自己不愛沈從文。

記得看女性們的講述,張兆和本人的講述,而不是沈從文,和沈從文的男性粉絲們的視角。

固然這些愛情也可以稱之為愛情,不過,我經常會想,究竟誰規定的愛情的秩序,誰才有關係之中的敘事權,是女人嗎?是我嗎?

橘棄權了,但小說家金梨沒有棄權,她為了對抗,為了獲得更多的敘事的權力,會創作自己生命的最後一刻的。

喜欢我的文章吗?

别忘了给点支持与赞赏,让我知道创作的路上有你陪伴。

金梨私小說療癒之旅

34歲

发布评论…