失败者回忆录88:1979年与中共关系触礁

1979年发生了几件事,虽未至于使我与中共的关系破裂,但思想上、观念上的裂口已经形成。我会认为这是我与左派分道扬镳的一年。

前文讲到「特权阶层在中国」的文章,触及廖承志,以致他下令把《七十年代》「彻底搞垮」。但实际上这篇惹祸文章刊出后,中共没有任何反应。而廖承志向王匡提出的「彻底搞垮」的理由也不是这桩与他关联的报导,而是《七十年代》批评邓小平的「反民主」。因此,表面理由是魏京生案,暗藏的实际理由是廖公船。

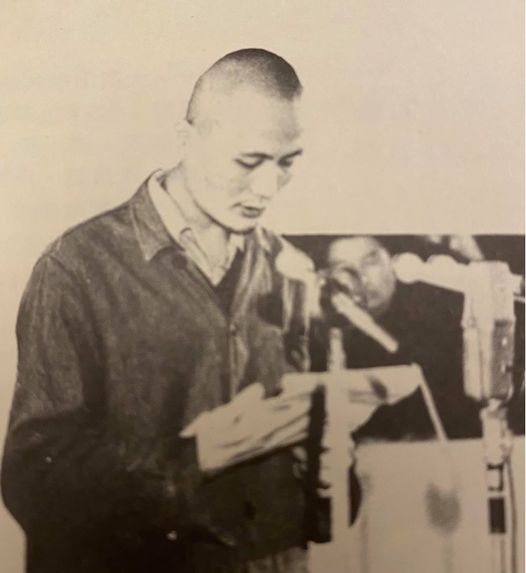

这一年的10月16日,北京法院对七个月前拘捕的魏京生重判15年徒刑。 《七十年代》收到一篇来稿评论此事,赶着在11月号发刊。那时的印刷流程比现在慢很多,每当付印前我都亲自到印刷厂作最后审定。记得那天在印刷厂,手下一位编辑赶来找我,说潘公要他向我转告,《七十年代》不要发表有关魏京生案的评论。

理由没有说。我领会到从来没有对我们的编务表达过意见的潘公,突然提出这意见应该是非同寻常,他一定听到什么重要讯息。但我考虑杂志向来的取稿原则是文章的质素而非立场,要切合时代的要求,要对读者和作者群负责,而不是对掌权者负责。因此,我没有接受潘公的意见,评魏案的文章照刊。而且在下一期的12月号,对此案作更深入的分析。

魏京生案是邓小平结束民主假期的一系列施政的延续。 1978年他利用西单民主墙「发扬民主」,即所谓北京之春,来逼退华国锋而重掌最高权力后,于1979年四月提出了「坚持四项基本原则」而其中最重要和实际的,就是「坚持党的领导」,并逮捕了民办刊物的魏京生,封闭西单墙。魏京生在民办刊物《探索》上的文章「要民主,还是要新的独裁」中提到,「人民必须警惕邓小平蜕化为独裁者……他正在走的是一条骗取人民信任后实行独裁的道路。」这是他被捕和判刑的实质原因。至于他在法庭上被公开指控的「叛国罪」,则属「莫须有」,比如说他向外国人提供军事情报,但他作为北京市公园服务管理处的一个工人,如何可以掌握到军事情报?若有人提供情报给他,何以又没有逮捕直接掌握情报的人员?而接收他所提供的情报的外国人何以又没有被捕和判间谍罪?从四月以来前后发生的所有事实来看,魏案毫无疑问就是「以言治罪」。 「治罪」之「言」,也非常明显地是因为直接指向邓小平。因此,合理的怀疑是:此案若非邓小平钦定,也至少是为迎合他而作出的司法行为。

潘公相信早得风声,所以突然向我提出忠告。而廖承志也以「反对邓小平」为借口,要把《七十》「彻底搞垮」,真正原因则是我们评论了廖公船。因为以廖承志对香港事务的了解,当时新华社(即港澳工委)除新派来的第一社长王匡之外,其他长期沿用的旧人,如第二社长李菊生、副社长祁烽、秘书长杨奇等等,都不赞同「彻底搞垮」的意见。换句话说,熟悉香港社会环境的当年中共驻港人员,即使出于保护自己的原因,在文革期间不得不执行一些「极左」政策,但大体上,还是根据香港实际环境而有所抑制的。因此,廖公的指令在香港没有被执行。王匡也不能够左右执行人员的作为。 1979年《七十年代》没有被左派排挤和杯葛。我们仍然在左派阵营生存。

总括来说,这一年发生了几件事,使我同中共的关系有了很深的裂痕。

一是四月时我们召开了「中国统一前景座谈会」,邀约了一些在香港的台籍学者参加,当时中共驻港高层在开会前曾经想叫停这个座谈,但因为一切都准备好,不可能停办了,于是左派就叫罗孚出席,以平衡右派观点,但想不到真正发生影响的是「不统一有什么不好」的观点;其二是中共在过去两年开放大陆人订阅《七十年代》后,于1979年大陆海关突然禁止入口,我们发表社论据理力争,我与王匡面对面抗辩;其三,我们发表了「中共的特权阶层」,直接得罪了主管香港的廖承志;其四,是刊登了关于魏京生案的评论,而拒绝了潘公的劝阻;其五,是我在这一年去美加周游几个大城市,与读者作者们见面,和出席爱荷华的「中国周末」,临走前半个月,潘公曾委婉劝我:可不可以稍后再考虑去美国?但我说,一切都安排好,他也没有再说什么。回来后,我主动给潘公写了一个报告,大致讲了此行观感,特别是留美知识人这时关于中国关于两岸的一些想法。他没有回应。

还有一件事,就是1979年初,潘公曾经向我表示,邀我当政协委员。我委婉地拒绝说,办杂志,还是保持政治独立比较好。

1979年后,与潘公的接触就少了。与新华社其他高层也渐行渐远。但真正分离还要再过两年。

(原文发布于2021年11月15日)

《失败者回忆录》连载目录(持续更新)

- 题记

- 闯关

- 圈内圈外

- 杀气腾腾

- 煎熬

- 伤痛

- 动荡时代

- 抉择

- 那个时代

- 扭曲的历史

- 先知

- 自由派最后一击

- 我的家世

- 沦陷区生活

- 汪政权下的乐土

- 沦陷区艺文

- 父亲与沦陷区话剧

- 李伯伯的悲剧

- 逃难

- 愚者师经验,智者师历史

- 战后,从上海到北平

- 古国风情

- 燕子来时

- 在左翼思潮下

- 1948树倒猢狲散

- 猪公狗公乌龟公

- 《苹果》的成功与失败

- 怎能向一种精神道别?

- 自由时代的终章

- 清早走进城,看见狗咬人

- 确立左倾价值观

- 「多灾的信仰」

- 最可爱的人即最可笑的人

- 中学的青葱岁月

- 被理想抛弃的日子

- 谈谈我的父亲

- 父亲一生的辗转挣扎

- 父亲的挫伤

- 近亲繁殖的政治传承

- 毕生受用的礼物

- 文化摇篮时期

- 情书——最早的写作

- 那些年我读的书

- 复活

- 不可缺的篇章

- 不可缺的篇章之二

- 不可缺的篇章之三

- 不可缺的篇章之四

- 不可缺的篇章最终篇

- 没有最悲惨,只有更悲惨

- 归处何方

- 刘宾雁的启示

- 徐铸成的半篇文章

- 五六十年代的香港人

- 通俗文化的记忆

- 左派的「社会化」时期

- 伴侣的时代

- 那些年的太平日子

- 香港历史的转捩点

- 福兮祸所伏

- 香港辉煌时代的开始

- 我们是什么人?我们往何处去?

- 二重生活的悲哀

- 《七十年代》创刊背景

- 脱颖而出

- 觉醒,误知,连结

- 非常有用的白痴

- 有用则取,无用则弃(非常有用的白痴之二)

- 中调部与潘静安

- 非蠢人合做蠢事

- 接近绝对权力的亢奋

- 无聊的极左干预

- 从钓运到统运

- 那年代的台湾朋友

- 统一是否一定好?

- 台湾问题的启蒙

- 推动台湾民主的特殊角色

- 中共体制内的台籍人士

- 踩不死的野花

- 文革精神

- 文革缔造中国的今天

- 极不平凡的一年

- 批判极左思潮

- 民主假期

- 裂口的开始

- 太岁头上动土

- 爱荷华的「中国周末」

- 1979年与中共关系触礁

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐