《黑镜》-〈一千五百万积点〉谁的真实体验?

公鸡啼叫是一天的开始,你在黑房间醒来,下床走进另一个黑盒子─浴室。

挤牙膏必须使用点数,想听音乐必须使用点数,直到你走出房间、坐上单车,踩踏单车才能让点数增加;你可以到贩卖机买到难得的水果,内容物不知为何的饮料,休息片刻后,再回到单车座,漫长地等待工作结束。

日复一日,年复一年。

真实的体验

麦德森踩踏单车,没有目的。

自从遇见艾比,从未展现社交兴趣的麦德森,忽然找到一股动力──仿佛见到唯一真实的人。他愿意将一千五百万积分送给艾比,让她完成歌手梦想,永远逃离踩单车的鬼生活。艾比原先不愿平白接受积分点数,认为麦德森应该用在自己身上。

「那些都是东西,是没用的废物……妳有某种真实的东西。还有比这个更值得花掉的吗?」

艾比终于答应上台歌唱,却被评审叫停,男性评审们认为她更适合另一个角色:担任色情演员。麦德森激动地要上前,却被工作人员架离后台;艾比孤零一人,面对评审的逼问,与线上群众的激昂情绪,怯懦地答应了。

宛如从天堂打入地狱的麦德森,回到狭小的房间,萤幕显示艾比的第一场秀,他闭上双眼,红色的萤幕环绕──

强迫麦德森必须注视的萤幕,继续播放预告片,他用尽力气冲撞萤幕,终于碎裂为生机。此后,他奋力踩踏板、点数从趋近0开始飙升,终于赚到一千五百万点,买到舞台入场券。

坚信唯一的真实被夺走,麦德森紧握玻璃碎片抵住颈部,全身气得发抖,吼出被压迫的人生,完全感受不到一丝真实。踩着单车,要去哪里?累积的点数,为了什么?替自己买一顶根本不存在的帽子?那些都只是「东西」,而他们却把「唯一的真实」变成了东西! FUCK YOU!

片刻静默,评审说这是他见过最真诚的表演,虽然没有完全听懂他的意思,但是对麦德森而言的「真相」,渲染现场的所有人,他们全都感受到了。评审提供一个工作机会,让麦德森继续畅所欲言,受到群众鼓舞,麦德森最终接受「表演者」的身分,开始新的生活。

真实是什么?

人落入劳动环境的循环,便会开始麻木,「上班一条虫,下班一条龙」的说法,只要回归私领域,人便能够自我调适,上班是为了下班,工作是为了生活──然而麦德森即便回到房间,仍被外力推挤、压迫。

被强迫关注萤幕、被资讯垃圾淹没,想要获得眼耳清净必须「付费」,多么像现今的商业活动。打开影音、社群平台,各式广告像是脱闸的怪物,争先恐后地来到你眼前,有些可以直接按叉关闭,有些必须付费才能摆脱,先不论商业收益与平衡,就人的生活来说,究竟是谁决定我们的需求?或是「打造」人们的需求?

「Hot Shot」(翻译为歌唱舞台)便是阶级流动的出口、创立需求的起点。

唯一的直播平台,观众的反应热烈或嘘声,参加者在台上都能感受到;评审的标准成为观众们的圭臬,评审之言加上舆论,形成莫大的力量,全面性地压迫参加者。

不论艾比或是麦德森都在如此的情境下,选择成为「表演者」,而非回去踩单车。

第一次观看本片,对于结局震慑不已,但回头思考,难道这只是不得已的路途吗?麦德森拥有的新的生活,能够看着落地窗外的大自然,即便可能是大萤幕,他也喝到新鲜的柳橙汁、获得鲜花瓶,更有艾比送的手作企鹅。

一周两天、每次三十分钟的畅所欲言,就能得到这样生活,好过骑单车的无聊生活。忘掉那些剥削人的意识型态吧!瞧,那些骑单车的人,不都是心甘情愿地踩单车,享受每日的娱乐节目吗?麦德森坚持自己的真相,这股信仰带他走上舞台,日后成为一项娱乐表演──实用性在于卖更多的产品,像是多元化的道具(刺杀自己的玻璃)或是更多的配件,以及调适劳动者的身心状况。

如何寻找自己能够提供的服务,并且在制度内最大化这样的服务,成为体制与个人的双赢,似乎就是社会阶级的写照。

如果麦德森没有答应,回去踩单车呢?基于两个理由,他不可能会走回头路:其一,麦德森自开始就不断追寻「真实的体验」,正是因为劳动条件、私领域的麻痹感,让他毫无活着的激情,如今出现新的选项,为何不抓住机会?其二,他所抱怨之事,就是体制与生活其中的自己,能够摆脱旧生活,向前踏步,为何不呢?

也可能有第三个理由:到了那里,他可能再见到艾比。

但是结尾并不是两人相聚,而是麦德森独自看着森林的画面,他终于达到了想要的真实体验,这一次不是萤幕逼迫他观看,而是他主动关注的画面──拥有宽敞的房间、一份工作、新鲜食物,以及大自然美景。

宽裕的劳动条件、宽敞的私人空间、美好的饮食与观看的自由。上升流动的阶级,使得所有体验更加美好──然而,片子结束,人是继续活着的。

活着,必然会持续受到劳动条件的麻木,终有一天,现实生活的麦德森会再次冲撞体制,劳动者的抗争可能松动体制,也可能再度被体制纳入,像是当初的麦德森,只是一切都会与一开始不同。

评审霍普(Hope)曾经对麦德森说,「……我知道你来自哪里,而且我喜欢你的东西。」

「那不是东西。那是真相──」

「那是真相,我说对了吧?你的真相,无可否认地,就是真相。你说得对,真实很悲哀地短缺。我想再听你说话。」

真实(authenticity)是什么?属于麦德森的真相,真实地呈现各人生活的丑陋,提供了什么服务?分享社会学家的角度,跟各位讨论。

初级调适与次级调适

美国社会学家厄文‧高夫曼曾在《精神病院:论精神病患与其他被收容者的社会处境》(以下简称《精神病院》)描述,全控机构的类型与被收容者的世界,相对来说,本片人物所待的地方类似为「全控机构」,而人物则是类似「被收容者」的角色。

麦德森与艾比谈话之中,艾比曾经提到自己想要去姊姊所在的地方,但显然那里已经满了,所以才来到这里,而麦德森也说到,由于哥哥死去,自己才有一千五百万点,这些线索在在显示,他们是从外面的世界进入这个机构工作,就评审所言是「提供动力」的工作;即便下班之后,也无法回到自己的家,住在机构提供的宿舍,几乎就是全控机构,只差没有监督人员,但某种意义上,系统已经像是监控者的角色,决定何时提供适合用户的广告,看似配合用户作息,却是控制用户的生活。

书中对于「被收容者」如何展现其道德生涯,有相当详细的内容,不过在此只想提出二个名词──初级调适与次级调适。

- 初级调适:配合地向组织贡献所要求的活动,便是一位合作者:他变成「正常的」、「被计画的」,或是内建的成员。 (节录《精神病院》第195页)

也就是说,在学校当个认真学习的学生,属于初级调适;在工作场合认真工作的在职者,属于初级调适;回家做好家务,成为好家人,属于初级调适。组织要求个人的活动,而个人配合地运作,无论是否符合自我,就属于初级调适的范围。

- 次级调适:书中提到说明此概念的难度,基本上有一个范围,那就是「被认可但没有那么正式」的活动。

就本片来说,例如:艾比踩踏单车的时候,将折纸企鹅放在手把上,被清洁人员扫掉,说它是垃圾;下一次,艾比拿出折纸企鹅,又塞回自己的裤带,这回没有清洁人员拿走它,因为她并没有将企鹅放在公开场合,而是「非正式」的方式出现又隐藏。

从结果来看,可以将个人创作的折纸企鹅看作是「被认可但没有那么正式」的活动。书中之所以提到次级调适的说明难度,正是因为初级和次级调适是社会定义的问题,得依循该组织的运作方式,才能区分。

我从何判断艾比的折纸企鹅属于次级调适呢?

麦德森没有投射自我的个人物品,起床使用的牙刷、牙膏,并没有让他感到自我存在的表现,贩卖机买的食物,也没有激起他的喜好表现,然而,艾比却相当明显,折纸的过程到拿出企鹅把玩,凸显她与其他人不同之处:她创造属于自己的东西,并且真心喜爱它。当清洁人员扫除之,艾比感到沮丧,尔后决定将企鹅塞在自己的腰裤,这样企鹅就不会消失了。

配合踩踏单车属于初级调适,而折纸企鹅属于次级调适。

那么,为何麦德森做出类似自杀行为的举动,最后却享有新生活的美好?

记得麦德森进入舞台,先是跳了一段舞吗?出奇不意地拿出玻璃,作势抵住自己的颈部,要求所有人关注,真正地聆听他的心声。评审们接受他的请求,麦德森顿时语塞,霍普说你应该准备一段话要说,是吧?

麦德森打破了舞台对于大众的娱乐作用──这种娱乐,也是一种初级调适。所有人目瞪口呆,脑袋一片空白,只等着麦德森说话,而他开口倾泻的真相,使人们哑口无言。

各位想想看,「Hot Shot」提供的舞台,属于机构官方的初级调适,踩单车的无聊生活以外,唯一直播的娱乐平台,却被麦德森一语道破,扯开虚假的面罩,评审听到最后都低头不敢直视;作为初级调适的范畴出现了危机,评审霍普则将之看作「希望」──将次级调适的呐喊巧妙地转换成初级调适的节目。

若非摊在大众眼前,评审也不会面临这种危机,更不可能转化为新的节目,一切来自麦德森的反动。他最初的目的是自杀吗?不是。难道他最初想要杀评审吗?也不是。麦德森控诉自己受尽压抑与不满,终于出现一丝希望的真实感,竟被这个体制所辗压成一根骨头。

麦德森控诉的绝望,成为大众的希望,因此评审认定他值得拥有美好的新生活──上升流动的阶层。麦德森拥有更好的福利,也换了新的工作,增加了体制的稳定性。

《精神病院》第204页的这段话:

……初级调适的一个重要特点在于它们有助于机构的稳定性:依照这样的方式来调适组织的参与者,只要机构还要他参与,他就可能会持续参与下去,而如果他要离开,也会让机构顺利找到代替者。

初级调适的这个面向,让我们区分出两种次级调适:第一种是破坏性的调适,参与者实际的意图是要放弃这个组织,或是彻底改变它的结构。两者都会中断组织顺畅运作。第二种是涵容性的调适,它和初级调适的共同特色在于融入现存的机构结构,不会引入造成激烈改变的压力,而且事实上具有一种明显的功能,就是使一些原本可能造成破坏的尝试转向。 ……

各位注意到了吗?

麦德森原先的作为是次级调适的第一种:破坏性的调适。他意图放弃或是改变体制的结构,虽然没有实际计画,但是他竭尽所能地放声呐喊,让所有人感受到真相,重点是──然后呢?没有人敢接下文,直到霍普出声,把即将造成崩裂的结构,纳入第二种:涵容性的调适。

麦德森的社会角色被转化了。

本来渴望冲破体制的人,被体制改变方向,因此,看到结尾的观众感到唏嘘,终究麦德森接受体制的安排,但现实生活中,有多少人会拒绝,继续回去踩单车呢?如果对于本片的了解只停在这个层面,不免有些可惜;社会学家高夫曼的角度来看,即便最后屈就体制,选择新生活的麦德森,仍有某种体悟。

「我们身为一个人的感受,来自于自己被卷入更大的社会单位;我们的自我感来自于我们抵抗拉扯的各种微小途径。我们的身分状态受到世界上牢固的建筑物所支撑,但我们的个人认同感却往往存在于裂缝之中。」──厄文‧高夫曼。

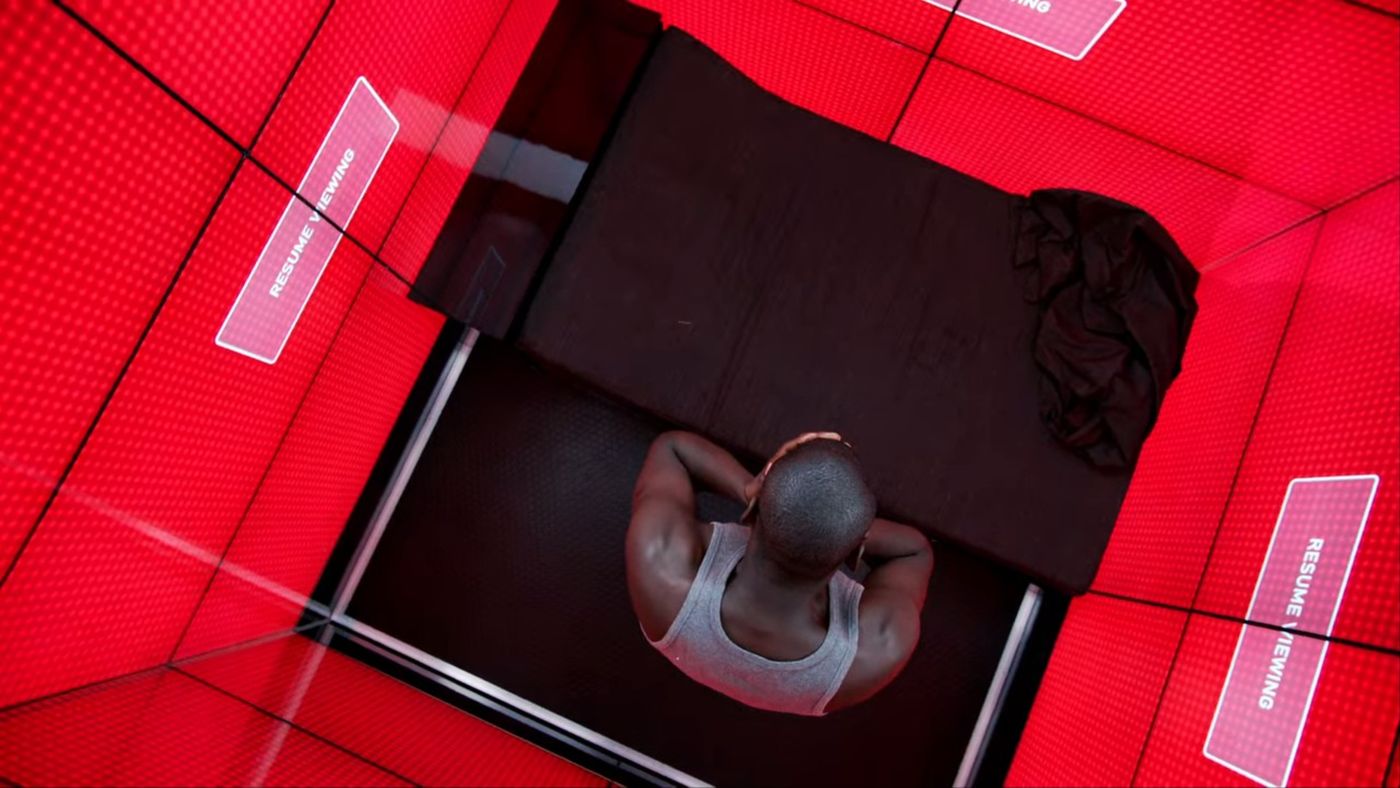

图片来源:Netflix。

参考资料:《精神病院:论精神病患与其他被收容者的社会处境》。厄文‧高夫曼(Erving Goffman)着。群学翻译工作室译。群学出版。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!