舉起白紙,在黑暗中看見彼此——東京白紙運動中溫柔與熱情的年輕行動者們

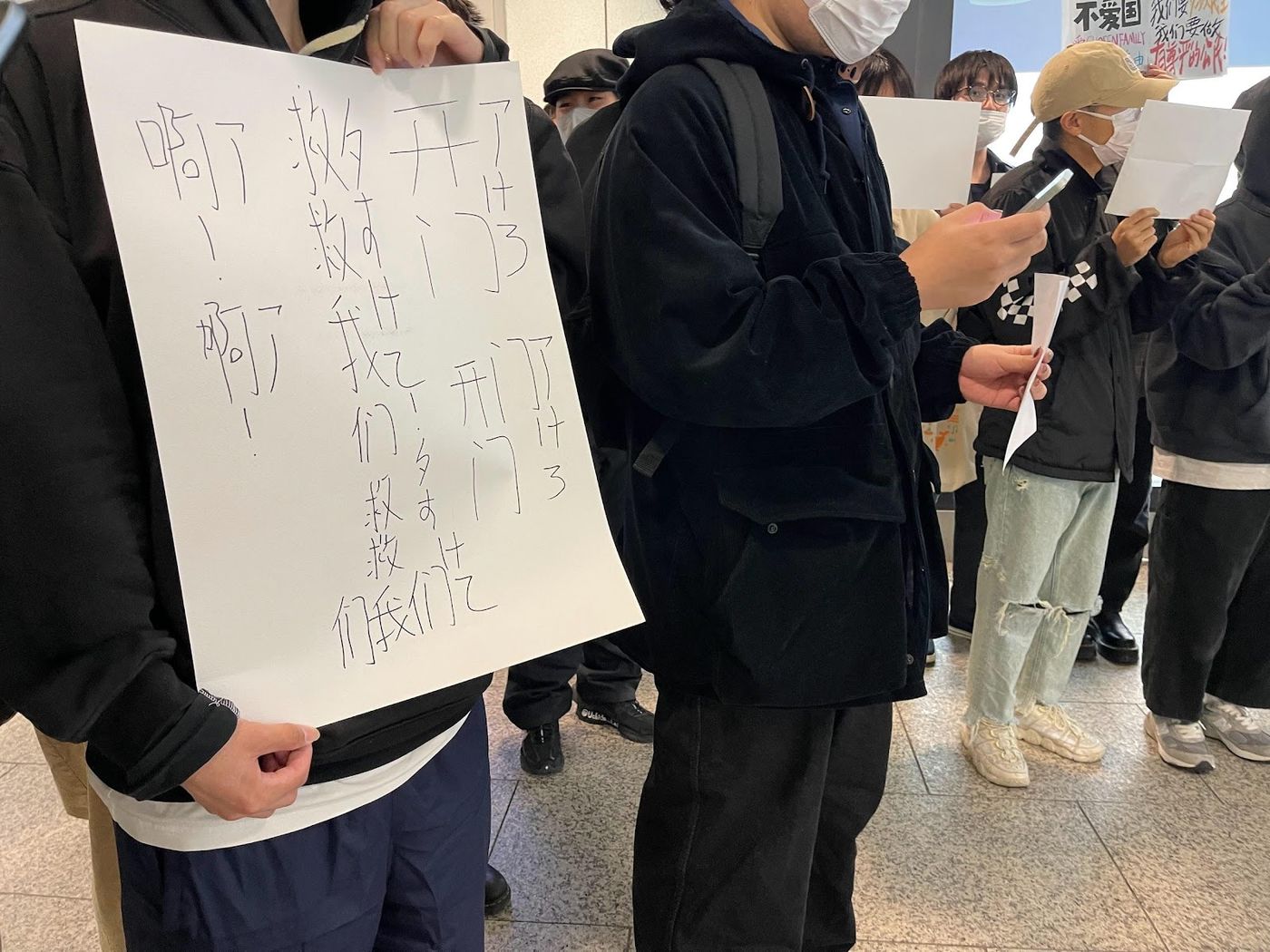

11月27日晚日本東京,向文一身黑衣黑墨鏡黑帽子來到熙來攘往的新宿西口地下廣場。他用中日雙語在白紙上手寫下一段被廣為流傳的絕望哭喊:“開門,開門!救救我們,救救我們!啊!啊……”

這句哭喊來自11月24日新疆烏魯木齊吉祥苑的大火中難以逃脫的居民。災難發生後,外界普遍質疑當地過度的防疫政策是導致樓內居民無法出逃、消防難以及時救援的主因。最終官方發言人在檢討這起10死9傷的慘劇時,因提到“居民自救能力弱”而引發眾怒。

當時富士康工人與警方衝突爆發、重慶“超人哥”的慷慨發言“這世界只有一種病,就是不自由和窮”在前,民眾對動態清零的不滿已經到達臨界點。火災引發了烏魯木齊、北京、上海、成都等城市井噴式的街頭抗議,而南京傳媒學院學生的一張白紙,轉化成為了全球華人示威的重要符號。

27號7點,是約定的抗議集會集合時間。他們互不認識,每個人都怯生生的,先到的人就寒暄幾句開始佈置場地,看到拿花人的就知道是來悼念的,趕緊招呼大家聚到一起。有人打印了文宣或是放在地上、或是自己舉著默默站成一排。文宣有白紙、有“結束清零政策”、有“四通橋宣言”、有“不自由毋寧死”、也有“習近平下台”;有人把紙箱拆開做了“列儂牆”,在便利貼上寫下了口號;買了蠟燭和鮮花的就也擺在一起,多了自然就成了祭壇。

人不斷到場,5個10個,50個60個,最後接近百人。舉著白紙和文宣悼念的人越站越長,從一排變成了三排。很自然的,有人站出來講話,請大家和站在自己左右的人握握手、擁抱一下相互認識認識,也表示歡迎即場發表感想。

有男生說自己來自南京傳媒大學,他的朋友和同學前一天都在學校站了出來,舉著白紙的女生讓他不再懦弱;有女生說自己來自武漢,一個月後就要回國,她堅持用中文發言,說覺得很寂寞,因為幾乎沒有機會用母語來講述同胞所受到的痛苦。 ——每個人的發言幾乎都要先描述自己的緊張和恐懼感,但是發言仍然一個接一個持續到了最後。

新疆漢人:走出來,為虛無縹緲的希望增加一點虛無縹緲的可能

向文發言時說他腿都在顫抖。他來自新疆。願意接受訪問是因為想試試曾經香港人抗爭時那種相互信賴的感覺。面對面談話時,拿掉墨鏡我仍然能看到他眼神中的游移和緊張。他是新疆的漢人,“維吾爾族是幾乎不可能出國的,能出來的話,付出的代價要比漢族人大很多。”

他生長在一個新疆的邊陲小鎮,屬於當地兵團的“既得利益者”。他首先向我回憶起少年時“模糊的美好時代”:他小時候也是孩子王,最好的兄弟是一名哈薩克族人。 “那時候沒有民族對立,漢人、維吾爾人、哈薩克人都能夠很好的交流。”偶爾被維族人欺負甚至霸凌,大人也不過是一笑了之,“就是小孩子打架而已”,並不會上綱上線。反倒是他自己因為曾經無意識說出“把你們關起來”,甚至情緒化的脫口而出屠殺類字眼而一直心存愧疚。 “七五事件”後,強硬的民族政策令如今的新疆“靜悄悄”,他曾經的朋友也不再親近,在街上碰到,很多話題對方緊張到不能提,族群間無形的隔閡就瀰漫在空氣當中。

烏魯木齊大火事故之前,新疆早已經歷了長達三個月嚴厲的管控折磨,而在無差別的疫情管控之前,維吾爾等少數民族早就在新疆經歷了數年的歧視、禁錮與分隔的操演。在11月30日新宿南口的集會上,外界又聽到了一位來自烏魯木齊維吾爾族女生的故事,她的家人們被強制收容進了再教育營,2017年至今無法聯繫到自己的家人。她高喊:ウイグル人に自由を! (還維吾爾人自由),在場人群也以相同口號應和,人群中有人高喊:我們與維吾爾人站在一起!

“我寧可認同自己是新疆人。”向文曾經對自己體制內的親戚這樣說。

除了民族問題,他也在內陸城市做過送餐騎手,感受過平台的極限壓榨。最記得下班高峰期時送過一趟老舊的高層大廈,為了不因超時被罰款,他一口氣跑了十多層樓梯,“超時罰50,一單只賺7塊5。累死累活的那個叫做生活嗎?連生存都不如。”

有一張照片10多年他都一直忘不了,那是中國城管在查抄並帶走街邊小販的時候,小販的孩子緊緊抓著汽車不放,在一群城管的包圍當中,那個孩子緊緊咬著牙關,憤怒的眼神狠狠瞪著周圍的世界。向文說除了對痛苦的同情,他更意識到,在中國所體現的體制性壓迫,以及公權力對個人無底線的踐踏從未停止過。

“走出來,其實只是為虛無縹緲的希望增加多一份虛無縹緲的可能。”走在用石磚鋪成的神樂坂,他低低的說,“我就是想倒下去做一塊磚,嚴絲合縫的為後來人鋪好路。”地上濕濕的,微雨仍在飄下。

用“溫柔與熱血”來包容一場“五毒俱全”的抗議

幾乎是到了11月30日新宿南口廣場集會開始前的幾個小時,組織集會的小組成員們才真正認識了對方,可數天內的合作卻已經牢牢的建立起了他們的信賴關係。

他們只是27日集會開始相互認識、相互合作的其中一個去中心化小組,“現實世界中的異見者很容易在政權的壓力和舉報氛圍中陷入沉默螺旋,以為身邊所有人都是粉紅。而一場線下活動讓我們在黑暗森林中能夠找到對方,知道對方的存在。”老劉這樣評價那次集會對他們的意義。

站在人群中,考拉有了顫抖一般的感動,她沒想到能有近百人願意走出來抗爭。 “我是受到上海的影響,有朋友當天在烏魯木齊中路上。既然連他們都能上街,我們為什麼在安全的日本不能夠幫忙再多做些什麼?”趁熱打鐵,三天后在空間更大的新宿南口再舉行一場更大的集會,隨即成為眾人的共識。

有美術功底的考拉是文宣群的創立人,做好了海報,便在Twitter和Instagram上邀請轉發,同時邀請更多關注的人進入群組聲援和協助。大家一起溝通文宣內容、將文字翻譯成中英日三語、有錢的會拿著文宣去便利店打印、有力的現場就會向路人派發傳單,邀請更多人加入。

早就開始關注香港抗爭,並長期在港人Telegram群組“潛伏”的豬哥則順理成章成為了各個群組的管理員之一。從幾十到數百人,他有條不紊的處理著群組內的發言和爭論,“設置留言間隔時間能夠讓組裡的人在發言時少一些衝動,多一些時間思考,不至於把觀點爭論變成爭吵。”

無論是網上討論還是現場的訴求,從結束清零、到習近平下台、再到共產黨下台、爭取民主自由、當然還有不少支持地區解放獨立的言論,光譜非常廣泛,甚至要求習近平下台這樣曾經的“禁忌話語”也成為了相對不那麼激進的口號。 “借用香港人的說法,大家最低共識就是不割席、不分化”。

由於上海烏魯木齊中路的路牌被官方掩耳盜鈴般摘了下來,於是新宿站南口長長的廣場便順理成章的成為了“海外的烏魯木齊中路”。組內幾個人素未謀面,卻有著一個相同的默契:盡力在這條路上,最大限度實踐相互尊重的言論自由,在激進的演說家發言的同時,能夠令最溫和的悼念者有安靜的空間。

他們決定將狹長的空間別出心裁的利用起來,演講台不再是集會的中心。面對紛繁複雜的口號和訴求,他們跳脫一般的政治光譜束縛,用“溫柔與熱血”兩種情緒來將會場一分為二。於是悼念花壇佈置在廣場的最左側,之後往右分別是列儂牆、人生第一張選票之類的“嘉年華”活動;演講區和旗幟則被安排到最右側。現場飄揚的旗幟五花八門,根據參與者鹿馬記述,有中華民國國旗、光復香港時代革命、港英旗、西藏的雪山獅子旗、東突厥斯坦的藍色星月旗,甚至還有一人扛起諸夏分離主義的“大蜀民國”旗。他笑言這場集會可謂是小粉紅口中的“五毒俱全”了。即便如此,來自最右側的高呼口號,也並沒有乾擾到最左側的小提琴演奏、安靜的悼念著隨著旋律唱起“Do You Hear the People Sing”。而高舉著“男權不死、極權不止”的女權主義者和身披彩虹旗幟的LGBTQ人士同樣在人群中穿行和交流著。

曾經的粉紅:我期望可以不再恐懼,由我批判的對象來保護我的言論自由

“我認為我是個懦夫。我用我父母生育我時賦予的我的一張嘴,去說一些心裡話,去說一些事實,還需要這樣全副武裝的蒙面不敢見人。我原本就是個荒唐的笑話。”為了11月30日新宿南口的三分鐘發言,於連不光戴上口罩和墨鏡,還帶著手套,更在東京換了四五件衣服,為了改變聲音,甚至用手紙把兩個鼻子都堵住。

於連毫不諱言他曾經是個“小粉紅”,“剛到日本的時候上語言學校,課上老師就會說香港如何如何、台灣如何如何,不會把香港和台灣放在中國里面說。”他當時就想在課上站起來義正言辭的反駁:“不對,台灣是中國一部分,只有一個中國!”好在他這一時興起的“戰狼”發言被旁邊的同學按了下來。

他以中國人身份來到日本,經常能聽到批評中國的聲音:人權問題、不自由、一黨獨裁……每每內心中就會湧上一種“恥辱感”:“你批評我的國家、批評我的領袖,就等於是在侮辱我。”他在反思中,覺得這是長久以來接受愛國主義教育的應激反應:“你和國家是一起,你是中國的一份子,如果有別人罵中國不好,你就要奮起反抗。”對於這種扭曲的愛國心態,他也有頗為樸素的理論:“中國人有一種家醜不可外揚的理論,甭管是'打孩子'還是'罵老婆'都要關上門解決,輪不到外人說話。”

但是面對日本社會中截然不同的敘事,他的想法開始改變,“當日本政府傷害到國民,國民是可以向裁判所起訴政府要求賠償的,這是批評政府的言論自由——日本抗議天天都有發生,也沒見過社會有動盪。”

在防火牆外的世界,於連就像一塊海綿拼命的吸收過去被蒙蔽的歷史知識,他每天晚上像看小說一樣看維基百科給自己“補課”,六四事件、坦克人、天安門自焚……;他又向我介紹最近看了很多電影,《走向共和》、《覺醒年代》,內宣電影裡的民主思想,令他思考當下中國與曾經那些承諾和期許的落差。

這是於連在日本第一次參與政治活動。他說以前被人善意提醒“政治不是你這種人參與得了的事情”。但是在他在演講中說,政治是和每個人息息相關的,不是你不接觸政治,政治就不來找你。專制的體係就是控制每個人每天的吃飯、說話、工作、生活。只有每個人去參與了,國家才能改變。

最末,他說道:“我希望我下一次演講可以不再恐懼。可以是我批判的對象來捍衛我說話的權利。由我批判的對象,來保護我。”

在日港人:我無法代表還在香港的人接受那些道歉和懺悔

“兩年前我就是個小粉紅,我罵香港人,我罵台灣人。”新宿南口的演講中,有人這樣說。

“大家從此和他們站在一起,向他們道歉,我們一起抗爭一起戰鬥!”底下如此回應。

對於新宿的白紙運動,香港人參加與否實際上也經過了一番討論。港人Ken曾想要做一個“中國發生什麼都不關我事”的旁觀者。而當白紙運動真的來臨,口中說著不關心、眼睛卻一直盯著抗爭的一舉一動,Ken也願意“為'對方'的自由做出自己的努力”。原來聽聞7月17日有集會,港人阿So就已經聞風而至:“看著那些年輕人夠膽拿下口罩發言,反而覺得自己縮骨(膽小)的不行。我從覺醒到現在20多年,都快絕望了,終於等到了不怕死的中國人。”

於是港人決定把光時旗帶到現場,“港人一直都在反對極權、支援民主自由的最前線,這場運動應也有港人的一席之地。”當然阿So也笑言,港人最大的共識是“只要讓中國政府不舒服的運動,他們都會參與”——從與伊朗、烏克蘭共同舉行國際人權日遊行,到主辦東京的六四悼念晚會,都有他們的身影。

“我不想成為任何人的敵人,更何況,其實近幾年有很多中國人都在默默支援我們。”面對內地人曾經對港人的口誅筆伐的問題,Ken這樣說。

新宿南口阿So在人群中高高擎著“光復香港,時代革命”的黑旗,這支旗自2019年開始就不斷被當地的港人群體揮舞在東京的鬧市區。當時,有幾個人走過來用普通話向Ken和阿So道歉:“有個上海人看到我舉光時旗,就走過來向我說。2019年的時候自己不知道香港真的發生過什麼事,那時候自己也說了很過分的話,對不起。”

一時間阿So有些錯愕,不知道要怎麼回應,“嗯,明白,沒辦法的啦……”他拍拍對方的肩膀,如此搪塞了過去。

他把這番對話告訴仍身在香港的朋友,換來的卻是幾個小時狂風暴雨一般的痛罵。原來那些朋友已經從Twitter上關注到了白紙運動在東京的現場,質問他為什麼要摻合到“中國人的抗議活動裡”;而他們更不想接受那些曾經“小粉紅”的道歉,“阿So你憑什麼代表香港人原諒他們?”他們無法忘記那些來自內地媒體和社交平台的口誅筆伐。

“你都走佬(跑路)到日本啦,憑什麼代表還在香港的我們?”

這種責問令他心情複雜,“我一方面為有更多清醒的中國人站出來而開心,但是也沒辦法不考慮到如今仍身在香港掙扎著的朋友們。”

這種爭論同樣體現在流亡海外的羅冠聰的Twitter下,他公開了其中一篇“懺悔文”:“冠聰對不起,以前不理解香港人,只聽官媒給我們宣傳的那些,認為香港人都是廢青搗亂,現在我們徹底明白了,為我們曾經的無知道歉。”對此,網上的留言頗有分歧,有人為他們的“清醒”而祝福;有人覺得這種懺悔過於“廉價”。羅本人的回應是:“It's alright. 人生而在世,到處都是枷鎖,過去的你被政權蒙敝了,眼界開闊後,決心不要再回去就好。”——這句回應看似輕描淡寫,但背後的複雜情緒大概只有港人才能明白。

對阿So來說,他自己會放下在白紙運動中的激情,去認真照顧香港手足的感情。 “如果再有白紙運動的活動,我只會以個人身份參加,不代表香港。因為我無法代表還在香港的人接受那些道歉和懺悔。”

溫和參與者:比起喊口號,我們需要更多的情感聯結

餅乾桶講了一個她親身經歷的故事:她曾經和中國出版業有名的攝影師合作拍攝時尚大片。工作臨近尾聲,那位攝影師偏執的想在日本買了一隻倉鼠,加入他的“作品”中。 “在日本買動物你要簽合約承諾保護它。可是那個攝影師就一直拿著高亮的閃光燈狂閃倉鼠。倉鼠是夜行動物,正常人被閃眼睛都會出現小太陽,更不用說倉鼠了。”可是她發覺,場的所有人,除了她沒人考慮這只倉鼠,他們想的是我們的作品都要上國際品牌了,還需要在意這只買來的倉鼠嗎?

“他們就看著這只倉鼠被閃。”——這個情景其實充滿隱喻。

後來,餅乾桶脫離了時尚界,現在是個自由職業者。作為一個情感細膩的“溫柔”派,她卻比很多人更積極。趁著11月30日新宿集會的熱度,她和朋友又在12月2日東京池袋廣場組織了一場“沉默悼念會”——不反對什麼,也不要求什麼,只是默哀悼念。

有人問默哀有什麼意思,“你怎麼一點也不激進,人家都喊口號,為什麼你不喊?”“喊了之後又如何呢?”她反問,“默哀只是提供了抗爭的另一種形式,每個人表達的尺度和接受程度不同,需要有過程,有的人需要表達情緒的空間,有的人放下鮮花就走,有的人也許再去和身邊人說說話,這樣不會被一個聲音帶著走,也有機會在安靜的狀態下表達自己的情感,這種溝通能更好的讓人進一步思考,也把活動延續下去。”

“中共把個人情感閹割掉的,憤怒的時候不可以憤怒,讓你憤怒時才可以憤怒。這造成了中國人情感表達的缺失。”餅乾桶舉例,中共有“喪事喜辦”的傳統,有人因為疫情失去了親人,結果應該悲傷的時候卻要強顏歡笑:祖國很偉大、建起了方艙、拯救了全世界……

“極權的控制是有限的,它可以控制人賺錢、知識、權利;不可控的是情感,不能控制去和誰交朋友、愛誰。我想用情感聯繫大家,而非某種生硬的概念和理論要求人們站在一起。這是弱者的反抗。”

“那就是我當領導,你販賣感情。”有男性朋友這麼回應道,她哭笑不得:至少你抓到“情感”這兩個字了。

包容差異,在運動中學習和進化

25歲是受訪者的平均年齡,年輕人是此次行動的絕對主體。學生一貫的熱血並不能完全解釋他們的動力,老劉說:“倒退十年來看,很多人從小見證中國互聯網蠻荒生長時代的衰落,更在大學時代最真切的體驗了習近平後五年中政策的狂飆突進。”有外界曾擔心如今抗爭的年輕人,會因為與八九六四那一代人的割裂而缺少經驗的傳承,但很多人早就已經在近幾年極權的鐵拳之下開始覺醒、尋找抗爭的方法。

對多元的包容性和適應、進化能力是這些海外年輕人的重要特質。香港19年的抗爭或多或少都對他們造成了影響。豬哥之所以叫豬哥,是因為他使用的頭像是香港抗爭期間著名的“連登豬”形象。行動組織策略和話語方式都在很大程度上承襲自香港抗爭,他們在發言時經常將“兄弟爬山”、“be water”掛在嘴邊,這只是形似。更實質的是,其組織活動時也會快速提出共同訴求、踐行不分化不割席的組織策略,甚至在不斷反思中將抗爭活動進化。

內地人和港人的訴求並不一致,韭菜披薩曾經去過由港人組織的六四東京集會,結果卻看到了太多光復香港的旗幟,雖然他理解港人已經不能再在香港悼念六四的遺憾,但多少還是覺得他們有點趁著六四“借題發揮”,而更多想要參與的中國人一時難以靠近。 “六四的訴求又不是光復香港,策略上可不可以說,時代革命光復中華呢?你光復了香港,那剩下的人怎麼辦啊,中國還有14億人等著光復呢,也可憐可憐我們吧。”他有點冷幽默的說道。

水月同樣認為六四東京集會中,港人的訴求聲量過大反而令六四成為了背景板,不過她認為不應該責難港人團體:“人家辦的活動人家做主,你不滿意明年可以自己去辦大陸人的悼念集會。”結果新一年六四還沒到,白紙運動就來臨了。

其實港人並非排斥大陸人參與運動,水月當天帶了自己做好的藝術作品去到現場,主辦方自然的便將她的作品請進了會場當中。投桃報李的,有參與者送給她一個黃色的口罩致謝,她一直收著不願忘記。白紙運動在新宿的活動中,她製作了列儂牆放在溫柔區,“謝謝你的聲音”,更親手製作了大量黑色絲帶,送給每位參與者,想把當初在港人集會中感受到的溫暖傳遞出去。

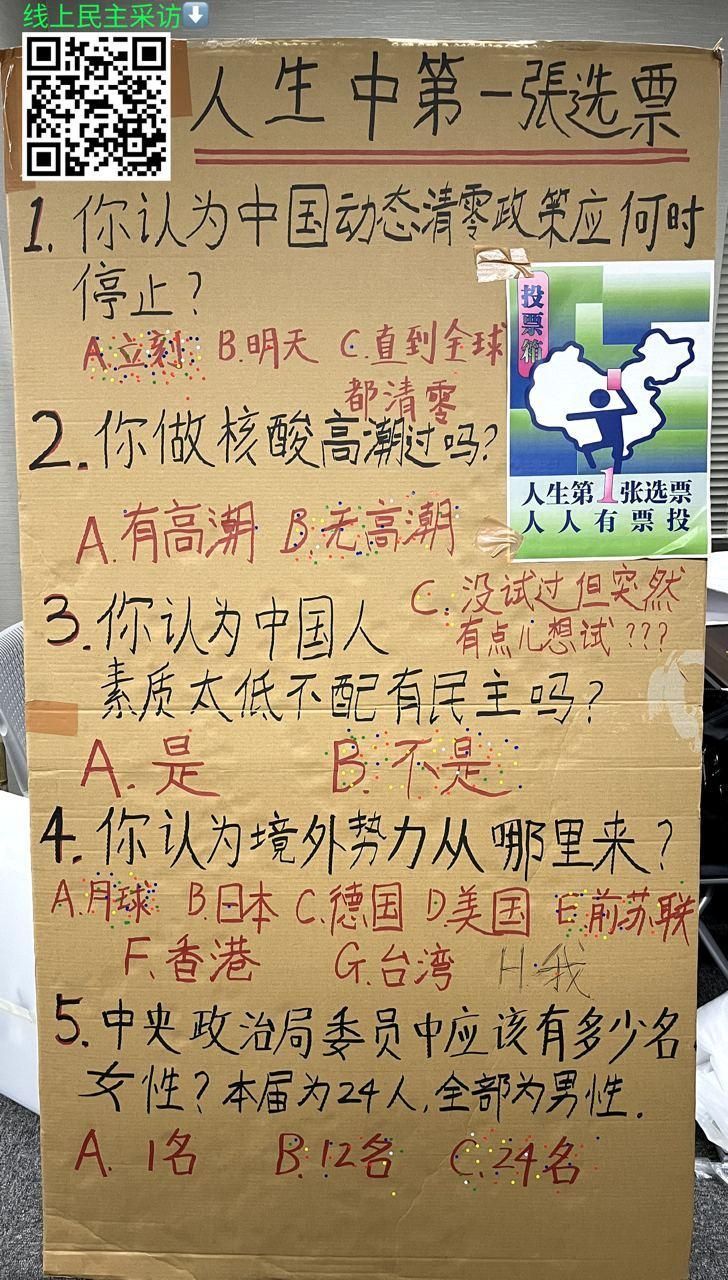

老劉深感中國人對民主操演的稀少,在現場玩起了“人人有票投——人生中第一張選票”的活動,在一張大紙板上寫上五個與疫情、政治、女性有關的題目,參加者可以拿著小貼紙貼在喜歡的答案上。

其中有一個問題是:“你認為境外勢力從哪裡來”?答案中有日本、美國這樣的“西方國家”;也有香港、台灣;更有意指馬列和共產主義來源的德國和前蘇聯;當然更有語出諷刺電影《The Death of Stalin》的經典答案:“月球”。即便如此,前來貼答案的人們仍覺得答案不夠,於是臨時增加了最後一個答案——“我”。面對這個中國官方最常用抹黑說法,示威現場的年輕人們卻甘之如飴。

老劉說當時起草第一個版本時,那個涉及女性的問題有些幼稚,立刻就被群裡的人嘲諷了。他倒不惱,反而邀請這個人一起想更好的問題。這位朋友也真的沒有讓人失望,給出了非常精彩的問題:“中央政治局委員中應該有多少名女性?(本屆為24人,全部為男性)”——靈感來自美國金斯伯格大法官回答“最高法院應該有多少位女性才足夠”時的回答。他當天非常慫的只在集會周圍路過了兩趟,也看到了自己的“作品”:“我第一次接觸這樣的活動,真的長見識了,感覺上了一堂真政治課。”

集會現場必然是喊口號的“熱血”一側的氣氛更加熱火朝天。由於現場抗爭者的光譜複雜、訴求紛紜,難以滿足任何一派人對於“團結一致”的預設,難免有參與者感覺自己的觀點和訴求沒被充分錶達,於是有意見說這場集會“偏題”、“被代表”云云,這一問題在現場和之後的參與者群內被反复爭論。

“為什麼有人會覺得自己被代表,是不是長時間生活在中國導致的,因為自己不能發聲,所以總希望有人能代表自己發聲,覺得自己被代表了?”考拉反問道。 “很多人的想法我雖然不認同,但是我尊重他們表達的權利。把自己想表達的東西說出來,令有著相同想法卻不敢表達的人受到鼓勵,一種觀念哪怕相對荒謬,說出來沒有人應和、甚至遭到批評,那麼他自己也會反思和進化。”

水月說,“記得李文亮去世時大家轉發了什麼內容嗎?'一個健康的社會不能只有一種聲音'。這是一種學習:你需要學會和你看不慣、不喜歡、不贊同的聲音共存。如果僅僅只是因為“我不喜歡”或“我不贊同”就要求別人不准來,那麼這和中共的作為並沒有什麼不同。”

老劉則恰恰從這種混雜的訴求中看到了理解當下中國問題的可能性:“實際上,意見紛紜恰恰顯示了這個'老大帝國'的積弊之深、問題之廣。雖然意識形態各異,但是如果究其源流差距也未必有那麼大,極權統治下自由的缺失、國家和民族主義盛行必然是殊途同歸的答案。”

“當人們喊出'習近平下台',語言禁忌的魔力就消失了,你就離自由更進一步了。”

但是,大家也認同公共參與是需要不斷反思和練習的,組織者和參與者們討論瞭如何提高集會對不同人群的包容度。

“現場演講台的控場實際上是相當有秩序的,有人不斷在問'還有人想發言嗎?',但是遇到對立嚴重的觀點的時候台下仍然對講者缺乏尊重。”老劉說。

也許是期望尋求更多發言空間,在溫柔區一側逐漸自發衍生出了三個小的發言區,發言者雖然手中沒有喇叭,聽者卻同樣認真。 Rachel認為之後的活動,應當進一步為少數族群和溫和人士創造安全平等的發言空間:“烏魯木齊的火災並非僅僅是清零政策下發生的悲劇,封鎖其實是新疆多年來一直上演的,維吾爾人的聲音應該被更主動囊括進我們的運動中。”

而對於有女性在各類活動中未受足夠尊重的問題,她認為在當下中共與父權合謀的狀態下,必須在運動中不斷提出性別平等的議題,讓參與者意識到女性問題也是中國問題的一部分。 “而相同的邏輯則是,在當下民族主義盛行的中國,單純的實現民主和自由,同樣不能夠解決少數民族受壓迫的問題。”她補充道。

年輕人的概念和花樣多雖然多,但這些想法總要有人去落地執行。考拉說要感謝那些在背後默默支持年輕人的“大叔”:“我們這種畢業就去大公司的年輕人實際上沒有經歷過生活的苦。學生有理想就能夠站出來,很多社會人本身生活已經很辛苦了,還要在工作之餘來參加抗議活動,很值得敬佩。”

考拉口中的“大叔” 是這次活動“道具組”的負責人,可其實整個組只有他一個人跑前跑後,負責當天集會現場的各種物料。活動結束後他又默默承擔了善後工作,有太多的垃圾沒法處理,最後他都一股腦搬回了家中。

老劉也提起富士康的工人反抗,“雖然沒有我們那麼富有理想,但是任何面對社會不公的反抗都應當獲得我們的聲援。”“打破精英視野,去理解更多階層的人,就是每個參與者進化的一部分。”

“習近平,我漂亮嗎? ”

中國發展至今充滿了複雜性,也存在大量的歷史遺留問題、積壓無解的社會問題,這意味著年輕人在認知現實時,將面臨更多的矛盾和分歧。集會的參與者、藝術生Ray講述了自己的成長背景。從幼兒園開始,她的家中就充滿意識形態衝突:外婆是上世紀50年代的大學生,文革時候在做老師,退休後成為法輪功學員;母親89年是沒有走出去的大學生,如今是家鄉宣傳部門的官員;父親則是外企員工。

她拿起學校課本,外婆對她說學校學的都是謊言;媽媽聽聞隨即質問外婆,叫她“不要教小孩這些鬼東西”;父親又會對媽媽說“不要覺得你相信的一切都是對的。”——所有人都在吵架。

家庭經歷讓她對所有信息保持的態度都是懷疑,她只好不斷提問、不斷質疑、不斷接收更多的信息,否則就怕自己會被困在無知的狀態下不得脫身。

她感慨當下的眾聲喧嘩的原因是中國人的生存狀態差距太大了,“哪怕這麼多問題是同一個政權造成的,但是每個都複雜且獨立。”作為紀錄片工作者,她期望今後的抗爭活動能夠進一步包容更多形式,“就好像當天,有選票、小提琴演奏、影像播放,其後也可以有插畫、樂隊等等藝術形式的參與。”

Ray給我看了她關於政治壓抑的一個影像作品,她在鮮紅的光線下用口紅塗抹著自己的嘴唇,然後她抿了抿嘴,雙眼直視鏡頭,開口問道:

“習近平,我漂亮嗎?”

原文刊於歪腦: 用“溫柔與熱血”來包容一場“五毒俱全”的抗議——東京白紙運動中的年輕行動者

喜歡我的作品嗎?別忘了給予支持與讚賞,讓我知道在創作的路上有你陪伴,一起延續這份熱忱!

- 來自作者

- 相關推薦