親測:只有女性才反感“打擦邊球”的言語性騷擾嗎?

因為一次無聊的閒扯,讓我有機會測試一下對面那個性別對言語性騷擾的敏感度。

為什麼要搞這個測試呢?說來話長,以前跟馬特市自由民主人權派男大明星@津輕海峽爭論一些問題時,總是被他以“親愛的”相稱,感覺非常討厭,非常噁心。在我明確向他表示不希望他用這個詞稱呼我之後,他並沒有理會我的抗議——恰恰相反,我想津輕海峽應該是為他成功地噁心到我而自以為得計。

我當時想過要不要向馬特市管理員提出申訴。但有鑑於以前被五毛騷擾時,馬特市管理員可能因為我批評反節育派尤其是造假大師易富賢,大概是覺得我的立場“政治不正確”,因此在他/她處理我跟五毛之間的糾紛時,我能感覺到他/她有偏袒五毛的傾向。這一次如果提出申訴,我對自己的申訴能否獲得公正處理,是完全、絲毫沒有任何信心的,所以我只能在警告津輕海峽之後將他拉黑。

後來我又反思自己,我是不是對這個詞過於敏感了?畢竟,在兲朝,“親”或者“親愛的”是非常俗濫的網絡用語,陌生人之間都可以用的。於是我想起一個喜歡使用這個詞的曾經的線下朋友,一直以來都是她對我以“親愛的”相稱呼,而我從來沒有用這個詞稱呼她。直到有一年,因為反感她對我宣講“美國想用轉基因食品消滅中國人”這種荒謬的理論,我對她說了一些尖刻的話之後,她主動跟我斷絕了往來,而我也無意跟她修復關係。

並且我還發現,當我用英文與人作文字交流的時候,我可以出於禮節,在電子郵件的開頭毫無心理障礙地對完全陌生的人以“dear”相稱,而對稍微熟悉一些的人,尤其是異性,卻非常抗拒使用這個詞,可能是擔心招致不必要的誤解。

我對這個詞的確是有些敏感的,但算不算”過敏“呢?

我想起以前在推特混的時候,有一個疑似移居海外、政治光譜偏由主義的華男(沒準就是津輕海峽),也因為隨便稱女網民“親愛的”,而招來對方的抗議。

如此看來,對這個詞敏感、因為異性對自己使用這個詞而感覺受到冒犯的女性,並非只有我一個人。

然而,正如我在前面說的那樣,因為“親”或“親愛的”在簡體中文圈中是一個俗濫的網絡用語,像津輕海峽那樣,明知對方(尤其當對方是跟他觀點、立場相左的女性時)反感自己用這個詞稱呼,卻依然堅持要使用它,甚至把這當作一種暗含侮辱的惡意語言工具時,在旁人(尤其是男性)看來,這種做法頂多也只能算打擦邊球的言語性騷擾。感覺受到冒犯的女性可能是很難獲得旁人(包括管理員)的支持的。

所以我一直很想測試一下,如果女性對男性也搞一下這種打擦邊球的言語性騷擾,對方會不會感覺受到冒犯呢?

津輕海峽是我的第一個測試對象。但我發現,當我滿含惡意地稱他為“親愛的津老”時,他根本就無感。也許因為他在現實中就是把這個詞當作口頭禪的吧,就跟原教旨主義共產主義時代的國人習慣性地用”同志“稱呼別人一樣。

前幾天無意中看到“野人”的一篇文章,感覺有那麼一點興趣,就點開了進去唧唧歪歪幾句。大概因為討厭我借他的寶地批評造假大師易富賢,又因為我的政治立場偏向民進黨一邊,“野人”對我那些本來就是閒扯的評論表現出極大的反感。當然,他不會明確說出反感我的真正原因,而是批評我邏輯混亂。

而我當時純粹是出於無聊,明知道“野人”討厭我,但出於一種“逗你玩”的心理,就繼續有一搭沒一搭地在那兒跟他閒扯。

當“野人”說出”沒邏輯的都跑去跟政客們一起報團取暖才對吧~“這句話時,我忽然靈光一閃:何不測試一下他(似乎是男性)對打擦邊球的言語性騷擾有何反應?

於是我故意開玩笑說”讓我抱抱委屈憤怒的你“。

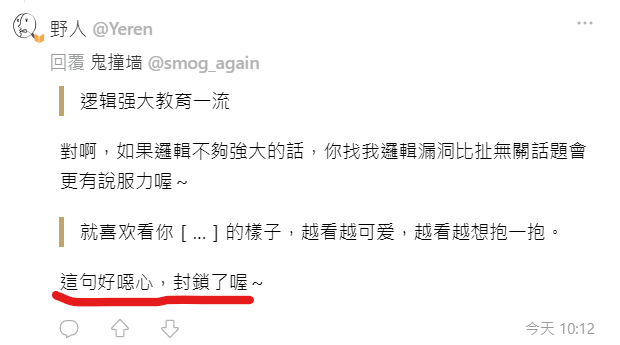

幾個回合之後,”野人“表現出受到言語性騷擾的反應,明確表示他被我說的話噁心到了,並且將我拉黑。

這證明(疑似)男性面對這種打擦邊球的言語性騷擾時,也會感覺自己受到冒犯,跟很多女性的反應是一樣的。

我和推特上那位女性在被打擦邊球後的感受並非個例。我們並不是神經”過敏“。

現在,我的測試結束了,我想為我的惡作劇對”野人“表示道歉。不是為了求得”野人“的原諒,因為我很清楚,我和“野人“之間的鴻溝是不可彌合的,我也不尋求彌合;而是單純地因為,我就是做錯了事情,我應該承認錯誤並道歉。

此外我也非常支持”野人“將我拉黑。因為我有時候呢,就是會很無聊地在人家的文章下面唧唧歪歪,而我作為準老年人,記憶力很差,如果不拉黑我的話,我過段時間就會忘記”野人“有多麼討厭我,說不定又會點開人家的文章去強行聯想地唧唧歪歪什麼造假大師易富賢了。

我在想,”造假大師易富賢“這幾個字,是否也會讓某些人感覺自己受到冒犯呢,即使他/她並不是易富賢本人。

最後,我要感謝馬特市部分政治光譜偏藍的網友如此寬容地對待我時不時地奚落諷刺國民黨。這證明,至少國民黨跟共匪還是有區別的嘛……(意味深長的)哈哈,哈哈哈。

喜歡我的作品嗎?別忘了給予支持與讚賞,讓我知道在創作的路上有你陪伴,一起延續這份熱忱!

- 來自作者

- 相關推薦