侧记|《欧洲鬼地方》作者莫妮卡.布莱克来台演讲(上) 谁是神医葛洛宁?葛粉又是如何链成的?

当莫妮卡.布莱克( Monica Black )教授以柏林为界,埋首于大量的回忆录、日记和档案中,了解二十世纪德国最动荡的三十年间,人们如何埋葬亡者、纪念逝者、如何看待死亡的那段时期[1] ,她也搜集到了不少令人讶异、「难以定位」的文献资料:念动咒语的医者、寻常农妇被指控为女巫、巫术指控的纠纷最终闹上法庭、各处都有圣母玛利亚显灵的传闻、追随者众的奇迹行者。在自己的第一本书出版后,布莱克开始思考如何处理这堆不甚协调的奇闻怪谭,其研究成果最终成为她的第二本著作,无论从英文书名A Demon-Haunted Land或中文书名《 欧洲鬼地方》看来,这本书要讲的是「鬼」故事。但是这盘桓人间的「鬼」,却不是人们通常想像的鬼?

1945年,德国战败,被同盟国四大强权占领,英美法占领区后来整合,后于1949年成立德意志联邦共和国(简称西德),而苏联占领区则也在同年成立德意志民主共和国。重新拥有自己的国家之前,这短短四年里发生了很多事:受占领军统治、得知更多关于战争和集中营的资讯、清理残破瓦砾、各种意义上的重建与恢复,尤其前一年西部占领区有了德国马克作为新货币,大大有助于经济上的复苏。但是在一切似乎走向新未来的时刻,人们之间流传起末日谣言。

唯有罪过之人才会遭到即将来临的洪水所淹没。还有人预测,只有两岁以下的儿童(真正无辜的人)将可存活……这些预兆更明显聚焦于审判与惩罚及责任与罪过。

教堂将被烧毁,众多神职人员遇害。但是之后,他在预视的情景中看见教宗将加冕三位国王,国家粮食充足,土地肥沃。气候将变得温暖,巴伐利亚也将种植可酿酒与生长于热带的水果。

诸如此类,模棱而不具体。布莱克指出末日预言/启示录(文体)在西方的语言中就包含了「揭露」(unmask)的意思,这些透着焦虑的谣言是「解读征兆」的暗示与邀请,但为什么需要解读?要解读什么?赏善罚恶的古老框架放在这个时空,又想说些什么?一个女人说:「我随时都提心吊胆,但我不知道自己在怕什么」。不知害怕什么,却又如此惧怕?

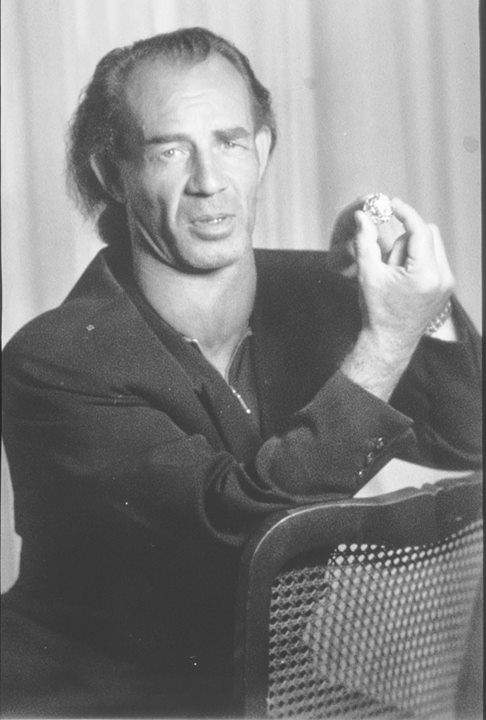

无论驱动谣言的是什么,布鲁诺.葛洛宁(Bruno Gröning)的横空出世,对许多西德人民来说,似乎跳过预言的毁灭而应验了希望。西北部小城赫福德(Herford),一位无法自行站立的孩子奇迹般痊愈的消息不胫而走;大批追随者与求医者前往争睹神医葛洛宁的面容,希望这位自称天主使者的削瘦男子,能够见他们一面。

葛洛宁辗转停留多地,但凡听说他的踪迹,群众便蜂拥而至,乃至影响当地交通与日常活动而引起政府单位关注。葛洛宁的「治疗」并不显眼,他多半只是靠近人们、注视他们或劝诫人们要相信天主,最多能称得上主动的行为,就是用满是烟灰的手取出他事前准备好的锡箔纸球,里头包裹着自己的头发和指甲,递给病人传递治愈的能量。这种低调的作风,和他公开讲话的风格几无分别。

他几乎都用很模糊的词汇,省略掉明确的指涉对象,有时会触及不同的灵性主题,但大多数都会绕回善恶之争。

模糊地讲述善恶之争,似乎正呼应此前广传的末日预言。葛洛宁可以说各方面都很「常见」:「像他的数百万同胞一样,他曾经是士兵、战俘和纳粹党员」,成为「神医」的后半生当然有许多有趣的细节可以剖析,但布莱克更感兴趣的是那些「葛粉」。他们带着哪些病痛前来?为什么比起医生,他们更信赖并寄希望于葛洛宁?这背后有什么没有说出的故事?

布莱克注意到,求医者有轻重不一的各式疾患:癌症、哮喘、肠胃、肝脏、心脏疾病、癫痫、肺结核、脊椎侧弯、颤抖症、失眠、头痛……。但是在法庭纪录、报导或是当事人的证言中,葛洛宁最常治愈的是瘫痪、失明、失聪,与圣经当中「弥赛亚」形象[2]的相似显而易见,但这也是因为群众当中感官失能与丧失行动能力者众[3] 。布莱克藉由医学史家安.哈灵顿( Anne Harrington )关于「 社会经验致病」 [4]的研究来解读:

是不是因为听闻或看见的一切难以承受,因此失明或失聪?有人突然无法行走,是不是下意识地放弃自己的意志和行为能力,借此拒绝为战争罪行和大屠杀负责?人们无法言语,因为有太多事情——除了迫害与屠杀犹太人,「去纳粹化」引发的焦虑也是重中之重:担心别人发现自己的过去,而这种焦虑还和战败的耻辱深深纠缠——不能公开讨论?

跟随纳粹当局刻苦耐劳、忽视痛苦的扭曲意识形态,苦撑换来的是国破败战。努力恢复家园的同时,要求德国人认罪悔改的「去纳粹化」又来了。所谓去纳粹化是同盟国施行的一系列措施,以期去除纳粹对德国在法律、文化、经济各层面的影响。具体而言包括纽伦堡审判、拆除与销毁纳粹的物质和制度性痕迹、纳粹涉罪程度调查,文宣、强制观看集中营纪录片等,这些措施有强烈的道德应报动机,希望让德国人感到屈辱、羞耻,进而忏悔、难过。

布莱克指出,去纳粹化最初获得一定程度的支持,但很快就与社会运作的现实考量产生冲突,司法程序的旷日废时、执行不易、旧纳粹党羽的阻碍,最终相关进程不了了之,乃至于在西德建立后将纳粹相关罪行排除在新法之外。但司法和政治程序的终止,以及话题禁忌化,不代表记忆与情感会自动消失,可能转化在人们的身体上。

特定症状与社会经验之间的关系,是布莱克在葛洛宁旋风中辨认出的第一个特殊历史要素,而这其实关联到第二个要素:社会信任与医疗体系。看到人们追寻神医东奔西跑的现象,很容易会有的疑问是,这些生病的人为什么不去看医生?实际上他们看了,当时西德的医学条件和人力也并不落后[5] ,然而当人们谈起战时与战后的恐怖经历,医生却开出「不要谈论你的问题,努力工作」的医嘱。

这与战后对战争话题的禁忌氛围有关,但很大程度上源自纳粹遗风,许多曾经从事医疗实验、对人民进行优生学措施的医生,在战后仍然继续执业;写信给葛洛宁的民众中有四分之一被医生诊断为无药可医,并不能只归咎于当时精神医学与创伤概念的不成熟,很大程度上来自医学界延续纳粹时期观点「生病受苦的人不应该渴求得到呵护照顾,而应该学习平静地忍受痛苦」,甚至于有医生暗示难以界定的病症源于病人的道德瑕疵,或是出现「谈论感受」反而是病因的研究报告。

《评论》( Revue )杂志邀请来对葛洛宁的诊疗做观察与实验的费雪教授的报告中就提到,追随葛洛宁的民众渴望倾诉、被倾听,甚至有傅女写信给葛洛宁讲述她的女儿被占领军士兵强奸八次,自此「病恹恹的,食不下咽」。 [6]布莱克认为这也并非是葛洛宁多么会倾听,而是出于社会性的因素:他不是医生。想像曾经在国家施行的种族净化将你绝育的医生,如今依然在镇上开诊,当你听闻许多老人和弱者死在纳粹医生的手下,求助于他们的时候又泛道德化的方式质疑他所不了解的病症,你会怎么看到医生和医疗体系?

仍在西德社会中泛滥,要求人应坚苦卓绝,看淡痛苦的意识形态,引出葛粉现象背后的第三个特殊历史要素:失败感。当人们谈到德国人战后的罪咎感,直觉会认为是对于战争和大屠杀的罪行感到内疚,但是布莱克想指出至少在战后初期直到六零年代以前,人们更直接的强烈感受来自战败和被占领。后来在葛洛宁遭控告过失杀人与违反《民俗治疗禁令》中出庭提供专家意见的精神病学家亚历山大.米切利希( Alexander Mitscherlich ),与太太合着的《无能哀悼》( The Inability to Mourn )道出了德国人「卡住」的状态:人们过去对希特勒正面的深刻认同,在战败的现实下必须割舍「所有情感连结」。

这削弱了德国人面对第三帝国罪行、羞耻或愧疚,以及自己与国家血腥过往之间的共谋关系。他们藉由常年的忙碌逃避问题:不停地工作、重建、改良与修补。

无法辨认自己的伤,或意识到自己的错,只是在外力强制下中断一切,感到过去的努力都已白费。一位士兵向精神科医生抱怨:「我的牺牲与损失换来了什么?什么都没有」。无怪乎在罗森海姆(Rosenheim)农场上,自发唱圣歌、大声祷告的上万人,仰望着出现在阳台上的葛洛宁,纪录片剧组的聚光灯照在衣着简朴的他身上;充满激昂情绪的宗教氛围,唤起人们瞻仰领袖的熟悉回忆,「仿如友善的鬼魂」安抚他们与过去决裂的莫名痛苦。

笃信神医灵媒而蔚为风潮并不只发生在战后西德,但是对比葛洛宁风潮的前后周遭,布莱克理出彼此穿透的三道线索,为这段奇闻提供了富有启发性的解释,在第一场演讲的最后她引述了自己书中绝妙的段落作为结论:

我们不能理所当然地认为,现代的是非观念完全切合过往人们的道德与情感生活。战后的德国人感觉自己受到了诅咒与愧疚,因为许多事情而受到惩罚与指责:输了战争与失去家人;失败、战败,还有伴随失败与战败而来的批判。对某些人而言,引发内疚感的或许正是这个问题:「为什么他们死了,而我还活着?」

对邪恶、罪过、愧疚、指责、惩罚与救赎的执迷,也不仅仅是早期德意志联邦共和国的「古老」信仰而已。

毕竟经历了绝无仅有、手段极端的战争,即使迅速清理的瓦砾、新马克和重新开动的火车看似恢复了过去的繁荣,但人们「依旧深感不安」。

我们不该幻想一个迈向现代化的国家,可以与旧时对神圣审判与作恶就会生病当作惩罚的恐惧心理分得一干二净。过去并未被取代,而是层层叠加交融,直到新的事物诞生,但它们的起源仍属于根本基础的一部分。

※按:布莱克教授在演讲中经常引述她自己书中的内容,调动这些内容并重新编排而构成她演讲的表述重点,涉及这些部分我基本上直接取用自中文版内容。

[1]这些材料最终写成她的第一本著作《「死」在柏林:从威玛到东西德》。书籍资料: https://www.amazon.com/Death-Berlin-Publications-Historical-Institute/dp/0521118514。

[2]圣经中旧约的先知书描绘的救世主形象,就是能够治愈这些疾病的福音传布者,而新约福音也经常描写耶稣使「瞎子复明,瘸子行走…聋子听见」「哑巴说话」的行迹和呼应旧约的讯息。除此之外,在演讲后的讨论中布莱克也提出她的猜想:这些症状相对外显,较能看出差异。

[3]一战后也有类似情况,但远不及二战后严重。

[4]哈灵顿的其中一个研究案例是美国1980年代空中交通管制人员的集体压力,虽然他们在工作中感到高度压力,但其压力贺尔蒙(皮质醇)或血压并没有特别高,负责相关调查的精神病学家分析其病痛感是源于缺乏社会支持、受到忽略。

[5]包含战后从东部地区迁移而来的数千名医生。

[6]这个例子特别突出,也引起会后的讨论,无论对于当事者或周遭的近人而言,性侵受害这样痛苦的经验想来是难以启齿的,情况是否如此极端使得母亲愿意与他人在信件中谈论此事?女儿确实向母亲讲述了这么明确的细节吗(如次数)?抑或是当事者假托他人,仿若第三者般讲述自己的经验?

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐