劉學州去世一年:少年無處可逃

劉學州自殺已經過了整整一年。

人們記得劉學州,一個1公尺85、愛臭美的年輕人,幼年養父母雙亡,15歲那年,他決定尋找自己的親生父母。但命運愚弄了他。他找到了親生父母,卻發現他們早已離異,還曾將他拋棄,他做出另一個決定──起訴親生父母。輿論的矛頭轉向了他,有人說他自導自演,有人罵他“快去死”、“噁心”、“娘炮”,網絡暴力如潮湧。在找回親生父母的第42天,2022年1月24日,一封七千字遺書在三亞海邊發出,劉學州服藥自盡。

2022年的年初和年尾,我循著遺書裡的線索,去三亞見到操辦後事的劉學州養家舅舅舅媽,又去劉學州從小長大的河北鄒台農村,見到養育他長大的姥爺姥姥、爺爺奶奶,才得以理解,這不只是一個被網暴者的故事,還是一個被侮辱與被傷害的未成年人,在殘酷世界裡尋求生存與慰藉,最終仍被摧毀的故事。對劉學州而言,尋親成了一件非做不可的事,就像人們在沙漠中苦苦尋求綠洲一樣必然。

撰文丨李婷婷

編輯丨金赫

出品丨騰訊新聞 穀雨工作室

* 版權聲明:騰訊新聞出品內容,未經授權,不得複製和轉載,否則將追究法律責任。

尋親

一年後,舅媽柴俊燕仍記得,當劉學州瞞著親人在網上發布尋親視頻,她的婆婆,也就是劉學州的姥姥火急火燎趕往石家莊,掀開還在睡覺的劉學州的被子,哭著求他不要尋親。但劉學州頭也不回地走出了房間,留下哭到喘不上氣、躺在地上被姥爺掐住人中的姥姥。 「我婆婆那時候可心寒了。」親人都知道,劉學州和姥姥最為親近,從小和姥姥睡一張床,姥姥省吃儉用給他買肉吃,他勤工儉學要給姥姥養老。

©劉學州微博

回憶起小時候的劉學州,親人一致地露出笑臉,戲說他調皮搗蛋的故事,誇他愛笑,嘴又甜。但他們都很難說清,究竟是從什麼時候開始,劉學州變得沉默寡言。他回家就是對著手機,大多時候報喜不報憂,親人忙於生計,難以察覺他的異樣。他幼年時被親生父母遺棄,養父母又在一起煙火爆竹事故中死亡,人們是看了遺書才曉得,因為無父無母,劉學州上小學時飽受欺凌,小學6年就換了5所學校,同學搶他文具,推他進廁所,騎他身上用拳頭錘他,當他腫著臉回家,卻告訴家人,是他不小心從床上掉下來摔的。

「他小的時候就是漂泊,這個親戚住住,那個親戚住住,一會兒姥姥家住住,一會爺爺家住住,不像在家裡有一個自己的地兒。」柴俊燕說。她今年35歲,在劉學州被買來的2006年,和劉學州的舅舅訂婚了。對這個無父無母的小孩,她有一種發自內心的憐憫,經常帶著劉學州和自己的兒子(比劉學州小6歲)一塊出遊,還專門去影樓拍過一張「一家四口」的照片。在劉學州面前,她幾乎不對自己兒子做親密的動作,「怕他心裡邊再聯想到自己」。她的兒子直到上小學才知道,原來劉學州不是他的親哥哥。

「一家四口」影樓合照 ©柴俊燕

如果說往的體察只是一種事後的總結或猜測,那在2020年,親人就不得不正視,眼前的劉學州確實心事重重。那時劉學州讀初二,住在舅媽石家莊的家,因為新冠疫情,他白天上網課,晚上就去24小時便利商店打零工。五月的一個晚上,他告訴家人可能會晚點回家,晚上12點多,他下了班,走過一座天橋時,他用刀割了腕,手腕處皮開肉綻,被路人送去了醫院。醫院後來確診,劉學州患有重度憂鬱症。

「為什麼要自殺?」舅媽問他。

「太累了。」劉學州表情平靜。

柴俊燕以為,他是說自己上班累了。後來她想,可能心也累,「他父母沒有了,自己要出去上班,什麼都是靠自己」。在那前一年,劉學州已經從姥姥那兒得知,他是被抱養的。儘管在家人面前從未說過要尋親,但在「寶貝回家」尋親網站上,劉學州悄悄登記了信息,還獨自去公安局採血入了血庫。

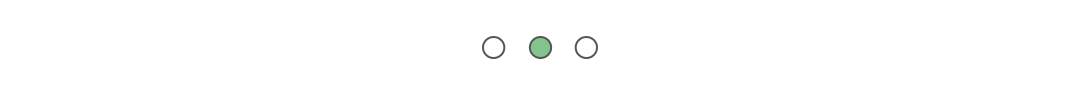

直到尋親視訊發布的第8天,劉學州聽到了姥姥和奶奶的通話。電話裡,奶奶突然提及,當年孩子買來時還帶了一本疫苗本。

疫苗本 ©劉學州微博

疫苗本上,有劉學州真正的生日:2006年5月9日;真正的名字:丁晶-他打開「寶貝回家」尋親網站,輸入名字,頁面一片空白,「說明我的爸媽可能就沒有在找我」。他又搜尋疫苗本上親生父親的名字,頁面出現一張山西大同的營業執照,同一個名字,還有一個電話號碼。

電話打通了。接電話的人正是劉學州的親生父親。

尋親之後,劉學州曾在網路上連線過彭高峰,他是電影《親愛的》中黃渤飾演的角色原型,一位兒子被拐、最終又花費數年時間找回兒子的父親。

「我想採訪一下你…你回來怎麼面對親生父母和你的買家兩邊的這個關係?」彭高峰問。這是一個父親在向另一個孩子討教經驗。

「有一些涉及到家庭原因不方便多說。」劉學州說。 「我是被人販子,是他們把我從我親生爸爸媽媽的手裡騙走的,那個人不只是拐賣了我一個人……我正在配合警方調查。”

彭高峰打斷了他,“你多大了?”

“我才十幾歲不到二十。”

“書讀完了嗎?”

“還在上學。”

“那你其他的不要想,先完成好自己的學業……這不是你這個年齡段去想的。”

“沒辦法,叔叔……發生在我身上了,必須要去接受,沒有辦法說逃避。”

劉學州沒有告訴彭高峰的是,他的父母早已離婚,在不同城市組成了各自的家庭,連和他認親都顯得有些牽強。在尋親影片發布後第13天、第27天——天知道這時間有多漫長——他才分別見到了自己的親生父親、親生母親。

如同同一列脫軌的列車,當彭高峰再一次在網路上看到劉學州時,發現他和親生父母已經反目成仇。劉學州在微博上寫道,「真的沒想到媽媽會說出,要是這個養家不抱我走,還會有更好的人家把我抱走這樣的話……當我知道你們收了錢,並且拿那個錢去當你們結婚的聘金的時候,我的內心就告訴自己,一定不能原諒你們。」——劉學州曾對網友解釋說,因為他父母是未婚生子,結婚錢不夠,所以賣掉他作為彩禮。這條微博傳播很廣,成為劉學州尋親故事中很難繞開的一部分。我們曾兩次撥打劉學州親生父母的電話,試圖核實這個說法,但都沒有接聽。

彭高峰轉發了這條微博,“如果如你所說,你的父母犯了遺棄罪,如果收了錢,就構成了拐賣兒童罪。”

一個星期後,彭高峰最後一次獲知劉學州的消息,那是2022年1月24日凌晨0點,劉學州發布了遺書。五個小時後,他躺在三亞301醫院,被宣告死亡。

回到北孟村

冬日的邢台市北孟村,大多時候是灰濛濛的。這裡都是低矮的平房,光禿禿的楊樹,只剩秸稈的玉米田,以及剛冒尖的冬小麥田。劉學州就葬在這片寬闊的平原上。

劉學州出事後,是養家的舅舅、舅媽,而不是親生父母趕走了三亞。他們處理了劉學州的後事,又把他的骨灰帶回了北孟村。依當地習俗,長輩在世,晚輩不能入祖墳,也不能立碑。就在劉學州養父母的墓堆旁,又多了一個凸起的小小土堆,沒有姓名,沒有照片,只有幾支塑膠做的花。

劉學州姥姥爺來為他上墳 ©紀錄片《半年之後》

事情已過去一年,姥姥來上墳,一會兒便哭到癱坐在地上。一想到早逝的外孫,老人總是流淚,好幾次哭到昏厥,醫院也進過了。只有在下地工作時,這位65歲的農民才能短暫地從悲傷中抽離出來。她和姥爺經營20畝地,冬天種小麥,春天種玉米。農忙時節,他們早上4點就起床,在地裡幹10個小時活,鋤雜草、掰棒子、割穀子,直到天黑才歇息。自家農活幹完,他們接著給別家打零工,還是種地,一天8小時,活兒累,有時乾完渾身疼,覺都睡不著。一年忙到頭,兩位老人的收入加起來最多只有1萬5。

冬天,他們在家囤了幾千斤頂自己種的大白菜,平時吃飯,一鍋饅頭或麵條,然後炒一盤大白菜。但姥姥從不虧待外孫,以前劉學州回家,餐桌上就必有肉。那時,劉學州領著國家孤兒補助,每月600元,2021年漲到了每月1194元,這筆錢在作為監護人的爺爺那兒保管著,扣掉學費和住宿費(一年1萬元左右) ,剩餘的錢連每天30元的飯錢都不夠。姥姥就把自己的低保卡交給了劉學州,每個月再給他零用錢。儘管不支持他尋親,老人家依然從賣玉米的錢裡拿出2000元,支援劉學州到烏蘭察布和親生母親見面。

劉學州養家的爺爺奶奶也是農民。他們住在北孟村東邊,沒讀過書,種田,放羊,半輩子都在存錢給三個國中沒畢業的兒子在村裡蓋房、娶妻。走進這對老人的家裡,客廳地磚在久經風霜後開裂、發黑,過去正對大門的牆上貼滿了劉學州的獎狀,如今獎狀全被鏟下,牆面斑駁不堪。

「我跟他爺爺說,你看咱家都是窩囊人,人家小孩不光好上學,還好做買賣。」奶奶說。她記得劉學州在鄉裡上小學的時候,星期天會騎腳踏車和同學去賣雪花膏。 “奶奶,有個人買俺的,人家說看這倆小孩可憐,賣給俺三塊錢。”

貧窮在劉學州烙下了自力更生的印記。光是小學畢業,劉學州就在暑假裡策劃辦個補習班,傳單都印好了,還搞來一塊鐵製胸牌,「ZL北孟陣雷補習班班主任劉學州」。最後是姥姥叫停了,她擔心學生磕著碰著,「俺又得上地裡去。」幾個月後,趁著國慶假期,劉學州瞞著家人,在石家莊一家飯店應聘,傳菜、洗盤子,乾了一個星期,賺了400元。他身分證年齡是13歲(比實際年齡大一歲),因為身高1公尺75,他謊報自己15歲。

©劉學州微博

一個劉學州的國中同學後來接受《三聯生活週刊》採訪時說,每當學校放假,同學都在往家裡趕,只有劉學州不往家的方向走,後來他才知道,劉學州是去做兼職。他做過各式各樣的兼職,給國中學校招生(每招一名100元),在印刷廠裝訂廣告,在網上推銷書籍領提成,在快遞站點分揀快遞(一小時17元),在24小時便利商店當理貨員(一小時10元)。賺得最多的一次是在2021年暑假。當時他幫一所石家莊學校招生,舅媽還和他一起去學校的招生辦簽約。兩個月裡,他賺了一萬元,後來他還用這筆錢給自己置辦了電腦和手機。在石家莊,舅媽每月工資只有三四千元,她至今都很困惑,“我都不知道他怎麼做到的。”

尋親影片發布不久後,劉學州在石家莊一家教育培訓機構應聘上了班主任的職務,負責一個班級的日常和學習安排,而班上的學生幾乎都是他的同齡人。他確實比同齡人成熟穩重。機構負責人靳老師對我說,儘管劉學州只有15歲,但他有能力勝任班主任的工作。劉學州認親後成了網路紅人,專門去班上探望這個年輕人,問有什麼需要幫忙的,劉學州說,目前沒有。

兼職的辛苦,劉學州幾乎沒有和親人抱怨過。當親人勸他不要去,他還會反過來安撫他們,就當是鍛煉鍛煉,那語氣就像一個老練的成年人。尋親之後,他在直播間對陌生的網友又以同樣老練的語氣說,“遭受過社會的毒打,十幾年總結出來的話——靠誰不如靠自己。”

劉學州生前做兼職給小朋友上課 ©柴俊燕

對自己的人生,劉學州始終有極為清晰的規劃──考本科,考研究生,出國留學,然後創業。舅媽柴俊燕說,養家奶奶曾試探性地問過劉學州,要不干脆別上學了,像大他兩歲的堂哥一樣去賺錢吧,堂哥就在石家莊一家飯店打工。 “他回來就跟我說,他氣得都不行,'我奶奶竟然不讓我上學。'”

但2020年的割腕住院卻中斷了劉學州的國中生涯。出院後,因為種種原因,還有幾天就要上初三的劉學州突然被學校退學。事情來得倉促。但不到兩天,劉學州就自己解決了上學問題,他告訴舅媽,他已經聯繫好石家莊一所中專學校,讀幼兒教育專業,讓她陪著先去初中辦理退學,拍證件照,再去新學校辦理入學。舅媽感到不可思議,“他那麼小,才14歲,把所有的學校都問了一個遍。”

中專第一年,劉學州像在國中學校一樣,又當上了校學生會主席。白天他有很多事要忙,到晚上10點,他便開始自學文化課,準備那一年的藝考——他從不滿足於只讀個中專。他常常學到凌晨2點,有一次學到暈倒,被送進醫院,診斷結果是,貧血,神經性疲勞。那一年,他在班上第一批拿到幼兒園教師資格證。

一個好消息是,劉學州最終考上了上海一所二本私立大學。一個壞消息是,學費高達5萬元。這筆錢比姥爺姥姥、爺爺奶奶一年的收入總和還要高。

劉學州最後沒有去上。

想要一個家

劉學州和親生父親認親那天,網友週揚在短視頻App上給他發私信,「很喜歡你,想認識你做我的弟弟。」週揚30歲左右,在三亞一家公司上班,「我當時看到他生父的新聞說'當做親戚走走',就覺得這個小孩真的是挺可憐的。”

當週揚一個星期後再打開劉學州的直播間,他發現其定位在三亞。那是2022年1月4日,劉學州兩天前就來了三亞,他告訴舅媽要找個地方散散心。

©劉學州微博

「我給他留言說,要不然你留在三亞,在我這邊專案上工作,包吃包住五千多塊錢。」週揚說。當晚,劉學州關注了周揚的帳號。

週揚承認,他關心劉學州,首先是出於“照顧這個受傷的小孩”,其次是“滿足一下虛榮心”,因為劉學州是一個有3萬粉絲的“網紅”。他們第一次見面是在劉學州住的三亞飯店房間。當時週揚誤以為,面前是一個二十多歲、馬上畢業要找工作的大學生,「我想的就是要解決他這個就業問題,就業了就不用再找什麼親生父母了。」第二次見面,劉學州去了周揚家,兩人在陽台上聊天,從那裡望出去,四周是平靜的水面。他們從晚上9點一直聊到凌晨2點,還一起吃了頓宵夜。直到這時週揚才知道,外表成熟、說話冷靜的劉學州,實際上只有15歲。

這個15歲的男孩告訴週揚,他來三亞是想自殺。他展示了自己曾經割腕自殺的疤痕,包包裡的憂鬱症藥,以及那本國家孤兒補助證。

最讓週揚吃驚的是,劉學州說,他的親生父母已經承認,是他們主動賣了他。 「跟我講的時候,他覺得這些事情都很搞笑,像個笑話一樣。」週揚說。

聊到快凌晨2點,劉學州突然開心地告訴週揚,生母剛剛邀請他去烏蘭察布,參加1月10日他弟弟(和劉學州同父同母)的12歲生日宴,他當場就買了早上6點的機票。 「我已經為他做了心理建設,你去參加這個生日宴,可能內心會造成創傷。」週揚不理解,為什麼一個人說恨親生父母,卻還那麼執著地想認親。

©劉學州微博

烏蘭察布之行對劉學州來說確實感受複雜。他從小到大隻過兩次生日,而弟弟的生日大擺宴席,宴請八桌,還有司儀。他在生母家住了兩個晚上,生日宴第二天,他聽到了生母和她姊姊的對話,生母的姊姊不但覺得不該認親,更不該把人帶到家裡來。 「我聽到後假裝沒有發生一樣,但是當時內心很絕望。」劉學州在遺書裡寫道。

但回到石家莊後,劉學州支支吾吾地問舅媽柴俊燕,“我媽媽親我的嘴,你也這樣親我弟弟(舅媽的兒子)嗎?”

在柴俊燕看來,儘管當初是被親生父母賣掉,但認親後的劉學州“也是一個幸福的小孩子了”,“連抑鬱症的藥都不吃了”。

從烏蘭察布回來第5天,正在上班的柴俊燕接到劉學州生母的電話,說她和劉學州吵架了,很生氣。那段時間,他們商量要把劉學州的戶口遷到烏蘭察布,讓他去那裡上學,但生母現在的丈夫不同意,還說「能過就過,不能過就不過」。她不清楚更具體的情況,只能安撫對方,“姐姐,你還跟自己親生孩子置什麼氣啊。”

等下了班,劉學州又把和生母吵架的過程告訴了她。柴俊燕說,「我心想,怪不得他媽媽打電話給我呢。」在她看來,母子吵架、互相說氣話很正常。

但事情在網路上失控了。先是劉學州在網路上發了被生母拉黑微信的截圖、母子吵架的電話錄音,接著生父接受媒體採訪說,劉學州逼他們買房,生母隨後也接受媒體採訪說,拉黑劉學州是為了獲得平靜的生活,因為劉學州不僅要買房,還威脅要讓生父母分別離婚。這兩篇報道被劉學州截圖發在了網上,他批駁了其中的細節,並宣稱要起訴親生父母。

那段時間,劉學州搬離了舅媽家,他聲稱找了一份兼職,就在附近租了房子。像一個黑洞似的,他拉開了和養家之間的距離。姥姥說,她有時得去孩子的直播間才能知道他的想法。

「我是一個孩子,我要求爸爸媽媽給我一個家過分嗎?」劉學州在直播間說,「現在最現實的問題是我沒有家。爸爸媽媽他們兩個人一個人一個家,我養家這邊又面臨著村里那些人嚼閒話,很噁心,導致我現在就是兩個家都沒有了。可能我尋親是個錯的決定。”

煙火爆竹事故後劉學州養父母的家 ©劉學州微博

1月20日下午,劉學州打電話告訴舅媽,他被網暴了。 「我當時不知道網暴是什麼意思……他說當時氣得他一下就從嘴裡噴出血來了,就去了那個治療憂鬱症的醫院。」柴俊燕說。第二天,她請劉學州來家裡吃餃子,晚餐後還讓他留宿,但他還是要走,臨走時說,最近睡不著覺,準備去醫院開點抗憂鬱藥。

「你錄完了嗎?什麼時候回來?」1月24日凌晨,柴俊燕如往常一樣傳訊息給劉學州。兩天前劉學州說要去浙江錄節目,叫《謝謝你來了》,一聽這個名字,她覺得像是個可以緩和劉學州和親生父母關係的好節目。但實際上,他撒了謊,他沒有去錄節目,而是又去了三亞。

柴俊燕每天都會傳訊息給劉學州或打電話。上一回,他去三亞旅行的前一晚,把手機密碼告訴了柴俊燕,當時她正在下班回家的路上,嚇得直往家裡趕,但門一開,人好端端坐在沙發上玩手機。她一把抱住了劉學州,“大半夜幹嘛嚇人。”

還是沒有消息。舅媽打開短視頻App,想看看劉學州有沒有發什麼動態,但一打開,私信裡全是未讀信息,“我第一眼就看到了那句話,'等我死去以後,我委託我的舅媽……'”

她立即打電話,但接電話的是一個陌生人。

“你是他媽媽嗎?”

電話那頭是一個大三學生,在三亞後海一家民宿做義工。我後來在三亞見到了他。他對我說,那天,他躺在漆黑的燈塔碼頭處看星空,正要走時,聽到有人喊他。聲音來自一個醉漢似的人,一股酒味,全身濕透,蜷縮在碼頭一旁。這個人把手機遞給了他,說了手機密碼,請他幫忙叫救護車。手機不停有電話打進來,但他只接了備註名是「J媽」的電話。他坐上救護車,一路上和「J媽」保持通話。救護人員說,心跳正常,問題不大。到醫院後,他幫醫生接了一桶溫水,也不知道幹嘛用,醫生說,搶救很及時,應該可以救活。學生放心地走了。

一早醒來,看著滿屏的新聞,他才知道,一個叫劉學州的年輕人死了。

這個家還有他的一部分

抵達三亞後海的紅色燈塔,要穿過一條長長窄窄的堤壩,沒有路燈,黑夜裡像在隧道穿行,白天的藍色海浪在夜晚變得兇險,它們隨冷風湧來,好像隨時要把人推倒。在紅色燈塔處,劉學州吞下了98顆抗憂鬱藥,離開了這個世界。

©劉學州微博

我在三亞見過一次柴俊燕,不到一公尺六,瘦瘦的,綁著馬尾,看起來年輕有勁。一個月後,我在石家莊再次見到她,天寒地凍的,她騎著一輛電動車,晚餐一口也沒吃,整個人看起來快被抽乾了似的。她常常上班到晚上10點以後,胃口差到一天只吃一頓,成宿成宿地睡不著。

她回憶起以前和劉學州一起出門,遇上他的同學或老師,劉學州一定會介紹:這是我媽。雖然只有15歲,但劉學州的成熟體貼讓她感受到一種安全感。在石家莊,她除了上班很少出門,丈夫大部分時間又在北京工作,有時出門還是劉學州幫她查好路線,問清當地疫情政策,再幫她準備核酸報告。她上班沒時間,劉學州就幫她輔導兒子的功課,在學生手冊上寫家長評語。下了雨,劉學州還會打電話問她,有沒有帶傘或雨披。

身為劉學州遺書裡指定的執行人,柴俊燕還在和律師對接,推進劉學州遺書中提及的幾個相關案件的立案,其中之一就是起訴劉學州的親生父母。

柴俊燕 ©紀錄片《半年之後》

從三亞回來後,柴俊燕和劉學州的生母透過一次電話。生母說,她非常懊悔和劉學州吵架,「我跟孩子吵了一頓架,如果沒有這個網絡的話,那我們可能生生氣過幾天就好了。我後悔了,我沒想到孩子他會這樣。 」

劉學州過世後,微博做了數據分析,發現1月17日起,劉學州收到的私訊量急劇攀升,隔天達到了最高點。微博一共清理了290條被檢舉投訴的內容,暫停了1,000多名用戶的私訊功能。再翻看劉學州微博下的評論,許多不當評論都被刪除,那些網暴的痕跡已不見蹤跡。

「網路暴力就是一把殺人不見血的刀。」柴俊燕在2022年11月再次接受訪問時說。以前她認為,把機關了,什麼都不看不就好了,但現在她有了切身的感受。 「攻擊我,說我有團隊,劇本,演戲,把州州害死了,虐待孩子,教孩子跟家裡要房子,就是各種編。」事實是,柴俊燕3月確診了抑鬱症中期,後來因此丟了工作。在憂鬱症最嚴重的時候,她站在商場的最高層往下看,“想從這個地跳下去,(看)能不能死。”

劉學州離開後,柴俊燕總是不停檢索起過去和他相處的一些蛛絲馬跡,就像在重新認識一個人。她自以為劉學州和她無話不說,但在劉學州的遺書裡,有些事情她甚至是第一次聽到。

「在我上國中的時候開始學習壓力很大,心事開始變多,遇到一個很變態的男老師……在宿舍值班室裡他叫過去讓我和他一起說話,他喝了很多白酒(江小白)還讓我去給他接泡麵水……後來他喝醉了以後就……那天我爬上了學校宿舍樓樓頂……我那一段時間幾乎每天是崩潰的……什麼也不敢說,還遭到了他的威脅。後來我覺得自己有點憂鬱傾向,一直在克制自己讓自己變得開心些……當時很想知道自己的爸爸媽媽長什麼樣子,在哪裡,很疑惑我是被偷的,還是被他們丟棄的,也有恨他們,因為我這個年齡所承受的一切,全是他們親手造成的。”

但現在這些事實都很難追溯。

「我現在最痛恨的就是這個人。」柴俊燕說,她從時間線上看,先有猥褻,才有劉學州的第一次割腕自殺。她還想起,當她要把兒子送到劉學州讀過的國中學校時,劉學州勸阻了她。 「他說以我兒子的這種性格一定會挨揍。」柴俊燕當時很詬異,怎麼現在學校裡還能打架不成?劉學州說,他就打過。

劉學州去世前一周獨自出去租房住這件事,柴俊燕也是透過一位共同朋友才知道了實情。本來她以為,劉學州是認親之後和養家有了隔閡,才藉口從她家搬走的。但那位朋友說,劉學州當面告訴他,其實是劉學州在石家莊騎著小黃車,發現後面有個人拿著單眼拍他。那段時間,他的神經繃得很緊,他認為自己被跟蹤了,擔心會連累舅媽一家,尤其是舅媽家還有一個幼小的兒子,於是提出搬走。

所有這些事情匯聚在一起,柴俊燕難以想像,劉學州生前究竟獨自承擔了多少壓力。 “我的念想很簡單,給孩子討一個公道,我覺得這個世界欠孩子一個公平。”

©劉學州微博

對這個家庭而言,死亡卻如同一道陰影。 2022年10月23日,柴俊燕的丈夫、劉學州的舅舅從六樓摔了下來,送進了ICU。他當時的工作是在北京拆裝空調外機。

柴俊燕在電話裡得知這個消息時,腦袋一片空白。她打電話給遠在鄉下的婆婆,也就是劉學州的姥姥,「我說你放心吧,沒事。」事實上,丈夫在ICU裡生死未卜。她認為婆婆再也承受不起這樣的打擊。老人本有3個子女,大女兒因為婚姻破裂自殺了,小女兒也就是劉學州的養母,在煙火爆炸事故中去世,留下的外孫劉學州如今也走了,現在,她唯一的兒子還躺在ICU裡。

「當時的想法就是,即使是個植物人,我都能接受,只要是有這個人,只要他活著。」柴俊燕說。

人最後搶救了過來。起初連妻子都不認得,後來只認得妻子。好不容易認得別人了,一睡醒又不認識了。醫生說這是腦骨幹受損。 11月的最後一天,柴俊燕已經能調侃丈夫了,“前幾天我老公比較逗笑,整天就是哈嘍哈嘍,OKOK,有的時候還蹦個英文,what's your name?”

擺在他們面前的,當然還有高昂的手術費、住院費,以及未來難以計數的復健費用。但兩天之內,柴俊燕在募款平台上募了40萬元。 「當時心裡特別溫暖。」她知道,募款的成功有賴她是劉學州的舅媽,他是劉學州的舅舅。

即便劉學州已經離世,這個家還有他的一部分存在。

(圖片來源:騰訊新聞)

◦ 週揚為化名。

喜歡我的作品嗎?別忘了給予支持與讚賞,讓我知道在創作的路上有你陪伴,一起延續這份熱忱!

- 來自作者

- 相關推薦