節譯| 受過教育者的默許:學術界如何在中國維持威權主義的

作為支持批判性知識分子的啟蒙價值觀的推定堡壘,大學通常被視為自由民主的基石和受益者。相比之下,傳統的假設是威權政體不鼓勵接受高等教育,因為他們擔心批判性知識分子的成長會危及他們的生存。儘管二十世紀的革命給中國的政治和教育帶來了根本性的變化,但當代黨國體制的中國也積極推動高等教育,培養互利的國家與學者關係,從而減少知識分子主導的反對的可能性。與過去的帝國一樣,學術界同意政治上的順從,以換取國家賦予它的許多好處——作者挑戰了將高等教育的繁榮與自由民主聯繫起來的普遍假設。

本期引薦著名漢學家、哈佛大學政治學者裴宜理(Elizabeth J. Perry)2020年的一篇論文,論文題目為受過教育者的默許:學術界如何在中國維持威權主義的(Educated acquiescence: how academia sustains authoritarianism in China)。全文包含了四個部分:帝制中國受過教育者的默許、革命和改良主義的空位期、後天安門時代中國受過教育者的默許,當代中國受過教育者之默許的根源。本文節譯了第四部分當代中國受過教育者之默許的根源以及部分結論。為了發出,部分內容有刪改,詳情請參考英文原文,並以之為準((原文鏈接: https://link.springer.com/article/10.1007/s11186-019-09373-1)。 (注:首發公眾號,公眾號版本有大量刪節,由於未留底稿,本版本改回來時可能仍有遺漏)

節譯:當代中國受過教育者之默許的根源

中國學術默許的原因是複雜的。首先,也是最明顯的,是國家為維持大學校園秩序而部署的一系列控制機制。其次是一系列更微妙的“文化治理”技術,旨在產生政治效忠和政權忠誠度,第三,具有諷刺意味的是,學生們通過近年逐步生長的公民社會的社會服務參與(分散了精力)。最後,或許更具有諷刺意味的是,還有來自中國大學在21 世紀為達到“世界一流”地位而採取的多項指標的影響。 .

控制機制

讓我們首先考慮控制機制。為了應對校園動蕩的潛在威脅,國家製定了一系列監控和約束學生行為的方法。大學生按班級和學年組織,這些單位由政治上可靠的同齡人領導,他們向大學行政部門傳達信息,同儕監督和壓力嵌入於專業監督層次結構中,控制方案的基石是由所謂的輔導員組成,訓練有素的人員負責密切關注學生的情況,以確保他們的信仰和行為不違反批准的界限。雖然早在1953年清華大學就引入了輔導員制度,但在\年之後,它的意義得到了更新和擴大。輔導員的一些職責類似於許多西方大學校園的駐校導師:幫助解決個人問題,提供學術建議,並通常作為本科生的榜樣。然而,與牛津或哈佛的常駐導師不同,輔導員的主要負責人是意識形態和政治,輔導員(由學生信息員協助)大多是二十多歲或三十出頭的年輕教師或高級研究生,直接向負責大學結構各級學生工作的黨委副書記報告。

近年來,這些控制方法在新技術和新技術的幫助下已經“現代化”。例如,與美國一樣,心理健康設施現在已成為中國大學校園的主要特色。但在中國,“精神疾病”的定義被廣義地解釋為包括國家認為具有政治危險的思想和傾向,然後對新生進行強制性心理健康檢查的結果,則會被轉發給政治幹部進行分析,並進行可能的預防或懲罰措施。

互聯網和社交媒體的普及提供了另一種衡量(和引導)學生意見的“現代化”手段。 2008 年,中國超過美國成為世界上最大的互聯網用戶,通過微博(相當於中國的Twitter)和通過微信(Facebook 的替代品)發送消息在大學生中特別流行。博客帖子、短信和其他電子通信一度促進了中國大學生(虛擬的和實際的)公民社會的發展——但同時,它們還使國家能夠更好地監控和應對新興的激進主義。幹部們不僅通過審查,而且通過委託宣傳官方規定觀點的反帖子來打擊顛覆性或可疑內容。

最先進的硬件和軟件有助於確保課程和公共講座符合黨的路線。監控攝像頭記錄了教室和演講廳的過程,以便對其政治正確性進行審查。學生們在他們的智能手機上下載應用程序,以便對錶達偏離官方正統觀點的教授進行實時投訴。被認為傳播了不正確想法的教師將受到紀律警告、減薪,甚至(在極少數情況下)被解僱。

國家採取主動和被動措施,努力將學術情緒引向有利於國家議程的方向。自20世紀90年代以來,思政教育和軍事訓練已成為大學課程的標準組成部分。此類課程和練習旨在灌輸支持政權的性格和舉止。近年來越來越重要的是“文化能力”教學,它以假定中國古老“傳統”的輝煌與當代“社會主義”制度之間有機聯繫和本質相容的方式呈現中國歷史、藝術、哲學和文學. 這是89年之後愛國主義教育運動的延伸。

由於中宣部的慷慨資助,不僅在課堂上,而且在劇院、博物館、歷史遺址的實地考察、著名學者和公共知識分子的邀請講座、著名社會科學家和人文主義者團隊的研究項目等方面,都提高了文化宣教的水平。在這場大規模的文化治理倡議中,大學是一個關鍵節點,該倡議旨在說服學生,其被賦予了“中國特色”,使其權威既自然又必要。

雖然公開的控制機制和正式的意識形態指導是中國大學生抱怨的常見原因,但更隱微、更複雜的文化治理模式似乎取得了相當大的成功。儘管人們在中國的校園裡聽到許多抱怨,但很少有人批評說,中國的政治制度在任何方面都“不中國”。對於一個基本意識形態和製度幾乎全部臨摹蘇聯者來說,達到這種程度的文化認可和接受是一項重大成就。

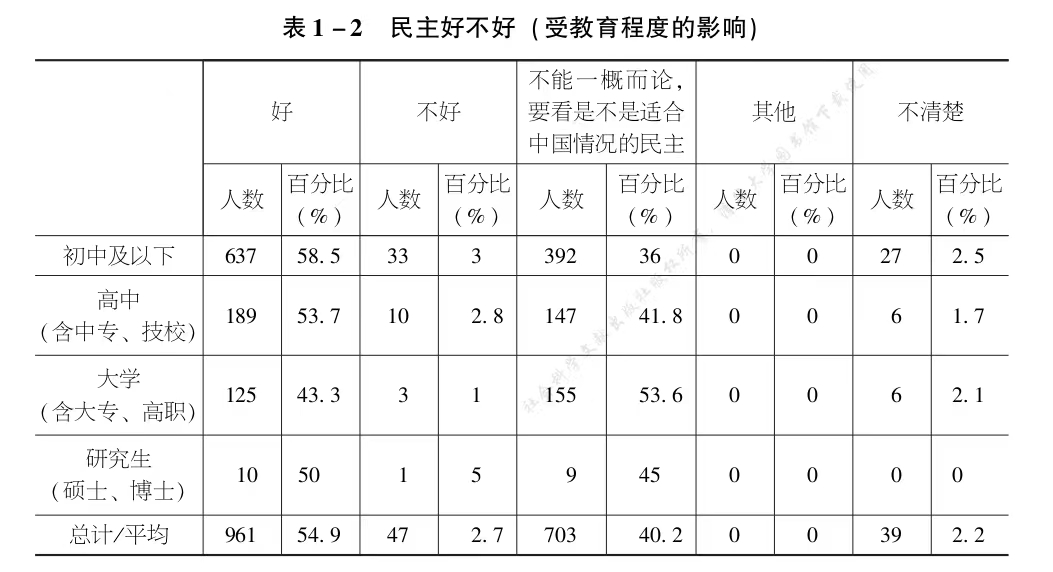

中國社會科學家最近的研究表明,意識形態和文化宣傳具有使大學生去政治化的預期效果。一項針對中國兩所一流大學近千名學生的態度調查發現,這些學生在愛國主義和民族認同指標方面得分異常高(與其他社會階層相比),而在政治效能和政治參與指標方面得分異常低。在上個世紀裡激發學生不滿的對“民主”的渴望思緒似乎已經基本消散。在中國社會科學院對全國隨機樣本進行的問卷調查中,只有43%的大學生受訪者對“民主好不好”的問題回答是肯定的。在其他社會群體(包括專業人士、公務員、廠長、工人、農民、個體經營者和失業者)中,肯定回答的比例高出整整十到十五個百分點,從53%到58%不等。只有高級領導幹部對民主的熱情(41%的肯定回答)低於大學生。

社群服務

可以說,在誘導校園服從方面,比控制機製或文化治理更有效的是近年來迅速發展的志願主義和社區服務機會的擴大。自20世紀80年代以來,各種各樣的學生社團一直是中國大學生活的一個特色。自2008年以來,又出現了許多組織,它們的使命也從傳統的校園娛樂和教育活動擴展到學院以外的社會服務,儘管習政府將“公民社會”列為危險的西方概念列入黑名單,但它的出現實際上是對當代中國校園平靜的重要貢獻。 ——這些NGO的發展為學生們有意義的參與提供了空間,鼓勵大學生(和他們的教授)專注於各種直接或間接有利於政黨統治的行動主義——減輕國家的部分社會福利負擔,同時引導年輕人遠離潛在的破壞性行為。

近年來湧現的許多社團都與政黨國家及其官方的“群眾社團”有著密切的聯繫。共青團,其在中國的大學校園中發揮著特別突出的作用,它不僅是未來黨員的訓練營,而且還是一系列志願者和慈善活動的發起人,它動員了源源不斷的大學生志願者,為最近在中國貧困地區建造的數千所小學提供服務。

(xxxx……)

另一方面,抗擊艾滋病和環境污染的鬥爭中喚醒了中國第一代草根NGO,到了今天,關注的議題正在更加廣泛。世俗的社會責任感正在推動各種捐贈活動,從學校圖書館的書籍到窮人的冬衣。而在為受壓迫工人提供法律和福利服務的勞工NGO中,可以看出社會主義理想的原初影響。

與此同時,國家則急於從這種社區行動主義的熒光中收穫積極的紅利,在某些情況下,地方政府甚至與民間組織簽訂合同,以促進強制性福利政策和其他社會服務的實施。但是,國家的首要任務,仍然是“維穩”,即延續共產黨的統治。由於擔心社會活動家的網絡可能會造成類似1989年東歐發生的事情那樣的威脅,政府密切關注NGO,並使這些組織很難與該國其他地區的同行建立聯繫或接受外國資助(必須通過登記規則,以及面臨著監視和騷擾)。正如最近對人權倡導者、女權主義者和勞工組織者的彈壓所證明的那樣,其特別注意監督知識分子(包括大學生)的參與,以防止他們成為不同地區或由不同社會階層或利益組成的團體之間的橋樑,從北京到廣州的大學校園裡的馬克思主義社團最近被註銷,數十名理想主義的年輕成員被拘留,以阻止深圳同情學生和抗議工廠工人之間正在形成的聯盟。

與直覺相反的是,事實證明,中國最近的結社熱潮對共產黨國家統治的永久化起到了幫助而不是阻礙作用。中國大陸蓬勃發展的公民社會並沒有為民主化提供平台,而是為公共服務提供了一個渠道,減輕了國家自身繁重的福利負擔,同時也滿足了知識青年參與社會的願望。發生在大學校園門外的普遍爭論集中在不直接挑戰中共權威的經濟和環境問題上。作為20 世紀中國政治動盪搖籃的校園本身,在過去的幾十年裡卻出奇地安靜。

指標激勵

儘管學生和教師參與公共服務外展活動很重要,但如果認為中國目前的校園平靜僅是由於知識分子的注意力從學術轉向了社會援助,那將是一種誤導。由於政府的慷慨支持,大學可以提供一系列極具吸引力的激勵措施,以鼓勵某些類型的學術生產力。在中國管理大學的工具包中,最有力的工具之一是一攬子評估措施——絕不是中國獨有的——這些措施被國際公認為具有全球競爭力的高等教育體系的標準指標。中國令人印象深刻的高等教育全球化非但沒有帶來政治自由化,反而助長了對象牙塔的瘋狂“擴張”,將人們的興趣和精力從獨立批評轉移到享受國家為實現“客觀”生產目標提供的獎勵上。

中國當代高等教育改革背後的推動動力是將中國的一流大學打造成“世界一流大學”的運動,這反映在泰晤士報高等教育、上交軟科、QS和其他世界頂尖研究型大學的排名中。作為對國家大規模財政投資的回報,大學引入了一套精心設計的評估和補償體系——根據世界大學排名的基準量身定制——用於構建和約束中國學術界的活動和態度。這種評定和獎勵學術成就(及其帶來的國家承認)的“唯才是舉”方法的明顯客觀性和普遍性,為該系統注入了一種合法性的光環,這與圍繞著科舉考試的系統類似。

文獻計量學,即統計在SCI 和SSCI 期刊上發表的文章數量,已成為評估中國在攀登象牙塔方面取得進展的黃金標準。由於其重要性上升,中國所有主要大學都聘請了博士後大軍。這些年輕學者(通常具有豐富的海外研究和學習經驗)沒有教學職責,並以短期合同受僱,在產生指定配額的SCI 或SSCI 期刊文章後方可續約。教職員工因在這些指定渠道發表文章而獲得豐厚獎金;研究生則必須在這些場所發表文章才能獲得學位。結果是學院更專注於實現“生產力”目標,而不是參與政治批評。

在確定世界大學排名時,研究經費的數量和規模是一個重要標準。黨構建研究資助體系,使其同時發揮提高中國大學全球排名和抑制研究人員獨立性的作用。黨通過其中央和省級的宣傳部門,通過為社會科學和人文學科的大規模撥款設定優先順序,對大學研究實施相當大的控制。例如,宣傳部門的影響力可以從大量專門用於研究“思想”的重大研究經費中看出。教師在申請這些有利可圖且享有聲望的資助時承受著相當大的壓力,並且對那些不願意或未能獲得資助的人存在歧視。此類資金不僅會影響工資和晉升,還會影響大學排名。

有時有人認為,只要黨委繼續負責管理,中國大學就永遠無法成為“世界一流”大學。但這當然取決於如何定義世界一流大學。如果用出版物的數量或研究資助的規模來定義,那麼黨將大量國家資源用於此類指標的能力是一個決定性的優勢。從過去幾年中國頂尖大學在世界大學學術排名中的驚人上升可以看出這一結果。當然,這個狂熱的過程中產生的績效的質量不太容易評估;如果將科技論文的被引量作為一項統計特徵的話,可能會看到中國落後於美國、歐洲和日本。

批判社會學家正確地指出,後工業化國家之間的趨同,無論政體類型如何,都在促進專為“知識經濟”設計的專業化高等教育,這種教育本質上是非政治化的。然而,根據兩種政體的定義推斷,權威國家可以使用比在自由民主約束下運作的領導人更廣泛的獎懲措施。在過去的幾年裡,中國的大學出台了新的規定,鼓勵知識分子將他們的學術成果與官方優先事項更加緊密地結合起來。除了在具有高影響力的學術期刊上發表文章外,還敦促教師準備政策文件以提交給黨和政府機構。引起當局積極回應的政策建議可以替代學術出版物,以達到任期、晉升和工資獎金的目的。此類論文的作者會獲得所在大學以及相關政府機構的認可和報酬。這一發展恰逢最近在中國大學校園開設了數百個政府資助的智庫。如今,中國大學智庫數量僅次於美國。但是,儘管美國智庫被批評為“將一種智力實踐模式製度化,將其生產者置於公共和政治生活的邊緣”,但他們的中國同行卻享有有影響力且報酬豐厚的地位。

結論

長期以來,學者們一直在爭論知識分子主要和適當的忠誠在哪裡,是在對真理、普世價值、神聖性、思想生活、精神或物質利益的承諾中。受過教育的默許指向知識分子效忠的另一個強有力的對象:國家本身。中國的案例讓人想起Julien Benda 的經典文章(1927 年和1956 年),知識分子的叛逆,他在其中警告說,20 年代歐洲知識分子日益高漲的民族主義熱情已經扭轉了他們作為普世價值擁護者的傳統角色,並增加了國際衝突的可能性。然而,與中國傳統的一個顯著差異是,自帝制時代以來,學者的預期和道德角色就是為國家服務。

……

中國的學者-國家關係建立在文化和政治力量的融合之上,這使它有別於大多數其他國家,正如杰羅姆·卡拉貝爾指出,文化資本的持有者通常從屬於政治和經濟資本的持有者。在卡拉貝爾的描述中,知識分子對現狀的適應源於對政治和經濟精英的軟弱。相比之下,在受過教育的默許情況下,那些擁有文化資本(包括技術和政治知識分子)的人享有很高的地位,以換取滿足國家既定的期望。國家通過競爭性考試和其他明顯“客觀”的學術排名和報酬手段來構建學術事業,以實現自己的目標,同時確保那些受過高等教育的人獲得自己的功績。

……

全球權威國家對現代大學的投資越來越多,這使人們對將此類教育機構的繁榮與強大的民主國家聯繫起來的熟悉理論產生了懷疑。從杜威到李普塞特的西方社會科學家都強調了高等教育對於自由民主的出現和持續的重要性。即使在後現代多元文化主義時代,羅伯特·羅茲(Robert Rhoads)也將大學校園譽為“民主潮起潮落戲劇的中心舞台”。在評論這種看似明顯的共生關係時,Edward Shils指出,“很明顯,大學在很大程度上歸功於自由民主,而自由民主的成功運作在很大程度上歸功於大學。” 作為啟蒙價值觀的典型體現,現代研究型大學經常被譽為與狹隘的政治制度根本不相容的機構。然而,如今,最“開明”的獨裁者正押注數十億美元,而中國的例子表明他們的賭注可能沒有錯。

參考文獻:

1.Perry E J. Educated acquiescence: How academia sustains authoritarianism in China[J]. Theory and Society, 2020, 49(1): 1-22.

*地鳴是一個共創小組,如果你想加入我們,一起嘗試聚焦一些議題,拓展寫作的空間,歡迎聯繫:lwwowwlwwowwl@gmail.com

我們期待你的加入。

喜歡我的作品嗎?別忘了給予支持與讚賞,讓我知道在創作的路上有你陪伴,一起延續這份熱忱!

- 來自作者

- 相關推薦