台灣印象

每次別人問起我對台灣什麼印象時,我發現我都很難比較全面地向他們闡述我的理解,無論我嘗試怎樣敘述,都覺得可能被誤以為傾向某一面,於是乾脆寫篇文章,將能想到的東西一併寫下,倘若真有被遺忘被忽略的印象,那就讓其留在當時吧。

2024年1月14日,是台灣地區領導人大選的第二天,是我離開這裡的前一天,照例去美食街的感恩麵館“偷水”,聽到街邊店鋪中傳來《明天會更好》的音樂,這倒是我第一次在台灣路邊聽到這類音樂,我的台灣之行也就這樣被收束了。 (圖[1] )

勞工薪資與日常生活

之所以去“偷水”,是因為宿舍沒有飲水機,而在我多次搬運711的大桶礦泉水、同時又多次在感恩麵館解決“今天吃什麼?”的問題之後,我意識到來麵館打水是划算的事,儘管我開始毫不羞愧地去打水已經是到台灣的第三個月了,如果一開始就行偷竊之事,想必能剩下不少買水錢和力氣。還有一件事是我很晚知道的,據說麵館的老闆娘是台灣某限制級女優的母親,儘管平時應該是見不到老闆娘的,店內的工作人員全是外勞,聽口音是很明顯的緬越地區的人。

台北大街上不少越南菜、雲南菜、泰國菜,多是緬越南亞外勞開的。之前在政大聽完王汎森老師的課後,回城途中和朋友在台大附近尋到一家泰國菜,中午人不算多,老闆娘見我們是大陸口音就與我們聊起。問到投票話題時,她表示他們這些人肯定要投國民黨,因為馬英九執政時解決了他們一大批外籍勞工的戶籍身份問題,雖然現在國民黨很爛,但還是會支持。她說她很喜歡台灣,一方面是醫療狀況好且醫保完善(這也是她來台灣的原因之一,她最早會去雲南看病,但表示和台灣還是有差別),另一方面是非常包容,她不覺得自己像外人。老闆娘人很好,買單時免去了服務費,我第二次去的時候她也因為出菜太慢多送了我們一盤菜,儘管那天她應該沒認出我。

在吃餐廳方面,台北其實還是比較貴的,應該和上海持平,正常吃一份麵飯類的快餐也要30rmb左右,咖啡價格則與非上海地區持平(上海有些咖啡性價比很高),而與之相伴的是廉價服務業的薪資,台灣的最低薪資標準是比較高的,奶茶店之類的餐飲貼出來的招臨時工的價格的都在180台幣左右(圖[2] ) ,折合人民幣40塊出頭,最低的標準我記得是176(星巴克就是這個薪水),一天八小時一週五天,謀生大概不是個難事。某種程度上,或許是這種較少的生活壓力造就了台灣民眾的友善和鬆弛,這是絕大部分來台灣的交換生和遊客對此地留下的良好印象,可能宗教文化傳統也會對此有影響,但關於這一點我將暫且按下。

台灣的多處地方很像大陸的縣城或10年之前的城市,例如在火車站的牆邊會有大量的流浪漢僅靠兩塊被子度日(圖[3] ) 。一位台灣老師與我們閒聊時曾提過這點與大陸的差距,雖然我補充說這也部分因為“清理低端人口”,但也不得不承認看到那麼多流浪漢還是有點驚訝的,正巧前段時間美國流浪的金牌講師很火,這下台美的親緣性又更近了。

據說這個最低薪資標準是民進黨提上去的。民進黨似乎也是最早主推大陸留學生納入健保的,但到現在這一事項還在拉扯之中,以至於我們去醫院看病拿藥還是要花不少錢,好在校醫院還是給學生提供便宜,可惜校醫院不能解決所有問題。還有一個大陸相關的爭議議題是大陸配偶參政的問題,大陸籍的台灣人待滿一定年數後,從法律角度來講可以從政,但是在政壇依舊會因為身份受到某種「歧視」。不過我曾在徐州粉店與老闆夫婦聊過這個話題(徐州粉店的老闆是台灣人,文大法律碩士,老闆娘是徐州人,嫁過來,都是60年代末生人,粉店是他們第二家店,最早開的徐淮炒菜館交給了他們兒子打理,因為太貴且生意太火,我也沒去過,台灣做正宗大陸菜的館子基本上都比較貴,有段時間我很想吃湘菜,在地圖上到處找湘菜館,很多都是蒼蠅小館,一看價格,剁椒魚頭要900台,只好作罷),他們表示其實還好,陸配該享受的權利都能享受到,也的確,陸配中想要進入台灣政壇的按理說應該少之又少。

關於歧視話題,在祭掃牟宗三墓時,一位老師半開玩笑地問我“來台灣感受如何,有沒有受到歧視?”,我當場倒是想到一些不知道該不該稱為歧視的文化差異,或許會在接下來談到。但我也還蠻驚訝她會問出這樣一個問題,因為我想大部分人是不會有問出這種問題的理由和意識的。她說19年香港返修例運動期間,她在台灣(好像是中研院)參加一個會議,會上有一位大陸學生對此事件表達了不同觀點,迅速迎來的是其他學生的噓聲和謾罵,主持的老師看不下去了只好起身阻止。這是她那天提出的「歧視問題」的說明。另可附上一些我的同學所遇到的「歧視」情況,不過都出自公車上的小朋友,例如有人聽到他們的大陸口音或看到他們使用微信時,會刻意嘲弄地模仿大陸口音,更有甚者會驚訝地問:“你是不是共產黨,共產黨好可怕,不要抓我走!”

不過,更普遍的歧視(刻板印象)應該是在經濟與文化方面、而非政治方面,不只有一位台灣人跟我說,他們這還是有很多人覺得大陸人都是沒素質的暴發戶,這大概緣於改革開放後、早期來台灣旅遊的人,但他們現在與大陸人接觸後體會到了與印像中的差距。很大程度上,大陸對文明守紀風範的培養確實道阻且長,兩岸的交流亦然。

政治生活

不管從哪個視角來看,「自由民主」都是台灣的一大特色。但最近意識到,我個人對於政治總是若即若離的。儘管自讀大學以來親眼見證過兩岸三地的一些「著名」政治事件,但幾乎不算參與。最主要的原因不是不敢參與而是不想參與。我絲毫無法理解廣場上的政治狂熱,更確切地說,我接受不了缺乏審慎的集體行為,音樂節或足球除外,因為後者是不需要嚴肅對待的。

台北有一個活動將音樂節和政治集會結合起來了,那是在雙十節時辦的佔領市政府的藝術活動(圖[4] ) 。當晚市政府市議會等政治場所向群眾開放,裡面舉辦各種如搖擺舞、脫口秀、戲劇等藝術娛樂活動,持續一整晚,所以可以看到凌晨三點,夜店般的市政大廳裡,DJ在放著熱曲,台下大家在蹦迪。將政治娛樂化、表演化是非嚴肅的政治的一個面向,有朋友對此頗為不滿。政治表演也的確是台灣所謂民主政治有必要面對的一個問題,但這點卻不是我要說的重點。

不夠嚴肅的政治,是由在台期間我的政治文化經驗所引出的某種思考。我的政治態度或許還是受阿倫特影響比較大,哲學與政治的分離也一直是我思考的問題,阿倫特自己拒絕被稱為“政治哲學家”,因為她覺得沒有所謂政治哲學這個概念。政治看起來再嚴肅不過了,它甚至有強大的公權力來為它的嚴肅背書,讓那些膽敢“不嚴肅”的人嚐嚐鐵拳,但是,執行權力的行政人員是一方面,提供權力的公民卻又是另一方面,群眾被政治和意識形態所統治是我擔憂的問題,我發現這個問題在台灣也不少。 (btw阿倫特在台灣很火(圖[5] ) ,幾乎所有書店都可見她的書,見到最多的是《極權主義的起源》,可見鄂蘭在台灣是作為一個怎樣的意識形態形象而存在的,殊不知阿倫特的共和主義政治哲學與自由主義政治的差異之大。阿倫特更為出圈的另一本書應該是《艾希曼在耶路撒冷》,而這本書出版後阿倫特遭受的狂熱攻擊可不在少數,發動攻擊的人則是一群「正義分子」。在狂熱的集體中,冷靜與審慎往往是無法生存的,一旦要邊緣而直爽地發表意見,就相當於將自己的柔軟肚皮暴露在危險中,受傷害的可能性是比較大的。)

什麼樣的政治是不夠嚴肅的?反而是那種不允許反諷的政治。我對政治的若即若離的表現之一就在於,我覺得,很多權力之象徵頂多有必要在特定時期被尊重,在另一些時期它們一文不值,why so serous?虛無本就潛藏在真實歷史中,真正嚴肅對待政治的人才會發現政治的兒戲性,而不是成為某個群體或立場的擁護者。於是在參觀各政黨數十萬人的造勢時,我不禁問同伴,他們為什麼那麼激動?難道這三位候選人不都那麼回事嗎?還記得一個場景是,民眾黨台上在喊吳欣盈時,我念了一句“新光千金”,同伴很快很慌張地阻止我。

我在台灣還是比較愛和別人聊政治的,正如我在大陸一樣,大部分人都覺得能自由交流政治是值得自信和優越的事,我不只聽到一個台灣人主動對我說他們可以自由地批評領導人。

最後一天在去松山機場的計程車上,司機也跟我們提了自由批評政治人物這種好事,不過那位司機顯然討厭綠營的貪腐,也是希望下架民進黨的一類人,綠營的反對者大多對大陸比較有好感,司機聊到他十幾二十年前去大陸,那時候台灣經濟還是比大陸好不少,但當他看到旅遊景區這麼多人,大陸這麼幅員遼闊時,他料到這片土地肯定有希望。我在台灣為數不多的叫車經歷(因為車費實在太貴了),司機大多都表現得很友好,看起來多是藍營的支持者;但據一位uber司機說,實際上出租車司機恐怕還是綠營支持者多,可我在有限的交流中卻沒遇到,大概是因為真討厭大陸人的也不會主動向我們搭話或輸出政治觀點。這位uber司機也很有意思,因為那晚我跟師友聊晚了,便隨朋友去中研院招待所住,司機聽到我們在聊大選,小心翼翼地問,「你們是內地來研究這次大選的嗎?」我們不好意思地表達不是,只是來讀書或旅遊的,但他還是很謹慎地問我們預測並小心地表達他的想法,選舉結果倒確實符合那晚的預測,儘管大致的結果在我剛來台灣之後就也能意識到了。

去松山機場的司機跟我們說南部的反大陸情緒會嚴重一些,因為本省人較多,同行的同學表示附和。我沒去過台南,但在高雄、屏東體驗還不錯,可能是因為吃的多是大陸館子,接觸的人還不夠多,倒是在墾丁那邊遇到的服務業從業者還是毫不調整措辭,稱大陸為中國。

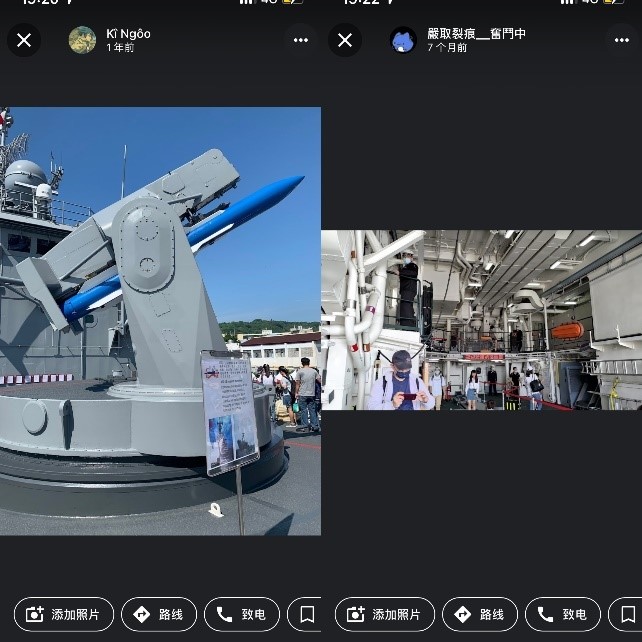

但是在高雄確實也有不愉快的體驗,因為高雄的海邊長期停著台灣的軍艦:

我就拍了張照,發到由台灣朋友的群組裡,附文“今日諜照”,那個小群經常以調侃政治為樂,小小幾人的群包含了4種以上政治立場。然後就收到了一張這樣的聊天截圖:

我便回發給了他們一張谷歌地圖上這艘艦的截圖,表示這些要比我拍的有價值得多,建議還是多上網:

對我來說一句反諷的話和一張毫無意義、同時只是發到私密群組的照片,竟會被冠以不尊重的名號,還試圖檢舉我,這種反饋是令我吃驚的,尤其是這項回饋來自台灣年輕人(那時我剛來台灣沒多久)。我逐漸意識到實際上台灣所進行的民族國家(台獨)敘事是很成功的,真的有人會把這個地區的所謂國家象徵當回事,將自己有限的生命投入到無限的為這個政治共同體而奮鬥的過程中去,並要求冠以其名號與尊嚴。但是民族國家作為一個現代才建立起的東西,它的實在性是需要很多東西來支撐的,我所驚訝的點在於我不覺得台灣有這些東西,民族也好、歷史文化也好、政治經濟軍事實力也好,都支持不了獨立一說,真正能夠被所謂民族解放所涵蓋的,難道不是那少得可憐的原住民?所以當台北一家所謂左翼書店感受到這家店的意識形態是所謂台灣民族主義時,我也有不小的夠異,遑論那天在這家店聽的講座,主題是將台灣的房價上漲歸於大陸。

與上述截圖相關的一位綠營朋友在新年的時候給我們發祝福,表示我們讓他意識到了大陸人也有很好的,很珍惜我們,然後補了一句但是他對大陸的(負面)認知不會改變,認為我們交換生只是少數人,而中國是個充滿低俗無知人群以及光怪陸離的國度。

我在政大聽了一個學生社團辦的活動,主題是言論自由相關的(圖[6] ) ,也是讓我吃驚的。雖然要聊言論自由,整個講座大部分內容在我看來卻是反言論自由的,主講人在宣傳如何與對岸打資訊戰,如何警惕對岸的滲透,完完全全是一套冷戰思維。

那些旗幟鮮明地仇中的、持有非黑即白冷戰思維的人也許不是多數,但絕對不是難得一見的,並且他們熱衷於宣揚這樣的觀點,要台灣青年全方位地和對岸對抗,令人擔憂的是,這類群體未來有可能還會壯大。相較之下,台灣的中老年在我看來會更清醒一些,這與我在大陸的體驗相反。大陸青年中,無論熱衷於政治或遠離政治的人,甚至還有長期身處政治色彩最濃厚的群體中自身卻是去政治化的人,現實中(非網上)碰到極端分子的概率還真沒這麼大。某種程度上,大陸一些受教育程度較低的中老年人身上的特質,在台灣卻是在一些教育程度較高的青年人身上體現,著實令人困惑。

高雄是我很喜歡的地方,因為南部的陽光充足,又同時有山有海(圖[7] ) ,山就在海邊,海濱公路上還有會搶食物的猴子出沒。高雄的軍艦會讓我聯想到台東的軍機,我去台東時軍機和教練機瘋狂地在頭頂盤旋,因為台東有空軍基地,我很困惑市民難道不會嫌吵嗎?而高雄的山海會讓我聯想到台東附近的綠島(圖[8] ) ,我去的時候已經是冬天了,陰天十分海枯石爛,正適合關押政治犯,綠島是白色恐怖期間著名的關押政治犯的基地(圖[9] ) ,最早政治犯都在台灣本島關押,比如台北的景美監獄,現在也成了人權博物館,但因為某些暴動以及收容壓力,綠島的監獄就不斷擴大。不過,監獄裡的人是看不到外面的,但恐怕當他們看到海邊會更絕望。政治犯很有趣地包含兩類人,一是通共,一是台獨(圖[10] ) ,如今台獨當然不再被關了,但是通共一說依舊如洪水猛獸。關於台獨,依大陸的尺度,島內幾乎全是台獨,但若尺度放寬,或許準確地說大部分人只是想維持現狀,既不想爭一個獨立的國家名分,也不想統一於中華人民共和國。

因為在文大的大陸室友熱衷於左翼,我也會跟著他去看一些台灣的左翼活動,儘管這在台灣無疑很小眾。在巴以衝突方面,台灣的左翼組織試圖為聲援加薩出一份力,但是他們的力量可謂微乎其微,甚至很大程度上是遭到反對的。因為台灣媒體宣傳多(甚至全部)是親美親西方的,在巴以(台灣稱以巴)問題上立場鮮明,一律支持以色列而將哈馬斯視作惡魔。這場衝突剛爆發時,台灣的大學校園的海報牆上幾乎看不到關心此事的海報,在過了一個月之後,我在政大看到了一張聲援巴勒斯坦的海報,措辭十分中立委婉,只是要求將巴勒斯坦平民與哈馬斯切割,卻也遭到反對,反對者認為人民是「幫兇」 (圖[11] ) 。左翼組織會為此辦一些講座活動,那次和朋友去的活動在一家地下livehouse,活動上有人表示,其實大陸一些媒體對這次巴以問題的報道還算中肯,但他不敢分享給他的朋友,怕被扣上「統戰」或「中共同路人」的帽子,台灣的政治意識形態或可以此窺之。活動後主辦單位呼籲大家為巴勒斯坦捐錢,根據最後的公示,大家捐了幾萬台幣,但拋去活動成本,最後只會給到巴方幾百。還有一場辦在東吳大學的講座,主講人立場明確地支持巴勒斯坦,但無論她講座時給出多少證據,最後的提問環節依舊是不堪入目。

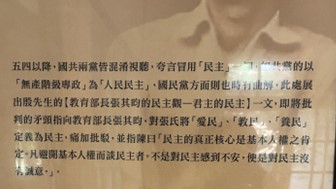

論及台灣的45年後的政治演進,或許可以分三個時期,國民黨剛管轄台灣時期-白色恐怖時期-“轉型正義”時期。第一個主要是關乎本省人與外省人之衝突的,二二八事件是著名的象徵,侯孝賢的《悲情城市》就是以此事件為背景(圖[12] ) 。台北二二八公園有一座紀念碑(圖[13] ) ,雖然我並不能看懂它的寓意,這座公園倒是出現在白先勇的書中,也據傳是同性戀的聚集地,不過我在台灣並沒有去見白先勇,也不知道這座公園是否真的有很多lgbt群組在約會。白色恐怖時期當然就是政治戒嚴,知識分子會自危是否要變成政治犯,儘管據綠島監獄介紹很多被抓的人未必真的是有明確政治傾向的。左翼相關的出版物更是不能看,但王汎森老師課上有提到那個時期很多「非法出版物」是從公安部門流入的,因為當時某相關領導(記不得是誰了)愛看。經歷八、九十年代的「野草莓」「野百合」等各種運動後,台灣也開始民主化,中正廣場也在運動之後變為自由廣場(圖[14] ) ,實際上在蔣經國執政末期已經有民主化的傾向了。民進黨也在這過程中崛起,其黨綱就是台獨黨綱,也有一部分早期的民進黨員因不同意台獨問題而脫離出去了。民進黨出身就是操弄媒體與學運的好手,現在上台後對媒體的控制也是十分成功,成功之處在於,他們並不會讓民眾覺得自己是在被洗腦。

不過,台獨問題並不是僅靠洗腦就能促成的,它確實是多面向因素作用下的結果。一方面台灣在現在的政權下,民眾生活確實不錯,應該說不少人會認同「好國好民」的說法;另一方面,49年遷台的外省人本就與本省人有過衝突,乃至現在仍有一小部分台灣本省人對外省人反感,不過楊儒賓的《禮贊1949》倒是站在本省人的角度講外省人對台灣的貢獻,而這批外省人人數也不多,占到台灣人口的百分之十幾,而其他絕大多數台灣人是明清移民,也經歷了日本的殖民統治,雖說文化仍是中華文化,但是對大陸沒感情也是情有可原。可以設想,倘若在大陸,某個家庭祖上幾代是其他省份遷來的,但與那個省已經嚴重斷聯很久了,那感情上不再懷念那個省也很正常。所以在台灣也存在這樣一套敘事,認為台灣一直被殖民統治,從荷蘭到清廷到日本到國民黨,當然支持這種觀點的或許也未必多,沒有那麼多人會很關心歷史敘事。

總結來說,所謂兩岸政治,或許乃至世界政治,大概也就是各美其美、各爛其爛、各贏其贏、各麻其麻。為政治而驕傲恐怕不如為文化而驕傲,儘管前者看起來有力量得多。

大學與墳墓

“所謂大學之大,非有大樓之謂,乃有大師之謂也”,說這句話的梅貽琦校長現在葬在新竹台灣清華大學的梅園(圖[15] ) ,台清大校園依山而建,確實沒有清華那麼漂亮,就連清華園也只是一個粗劣的高仿,台灣的高校曾經確實有一大批大師,無論是在人文界還是在科技界,但那批人大概漸漸老去了,我在台灣大專院校認識的人不算多,所以大學我也只能提供一些片面感受。

在我去過的學校裡,校長葬在學校的除了清大,還有台大的傅斯年墓(圖[16] )和文大的張其昀墓。

我主要要講的當然是中國文化大學(圖[17] ) ,我所交換的學校,台灣少數仍以中國命名的大學,所以很明顯政治色彩偏藍。文大是一所私立大學,創辦人是張其昀,他在大陸時是浙大地理學院的院長,後又當了教育部長,來台後在五十年代創辦了這所學校,坐落在陽明山上。根據一位老師介紹,當時由於美軍基地已經將這裡氣候最好的一塊地選掉了,所以文大的選址比較差,常年大風。來台灣之前有一些文大學生向我們介紹說在學校是撐不了雨傘的,但親身體會後沒那麼嚴重。巧的是我參觀殷海光故居時還看到一處殷海光怒罵張其昀的介紹(圖[18] ) 。張其昀的墓在文大的曉(峰)園,風水特別好,可以俯瞰台北北部,包括淡水河和遠處的新北(圖[19] ) ,所以也有很多學生在那裡看風景聊天,而且這是山上為數不多的平地。於是令我困惑的是,那些喜歡跳廣場舞的文大學生為什麼不去這塊平地跳?這些愛跳舞的學生據說是救國團組織的成員,救國團似乎是國民黨下面的一個青年政治團體,也不知道為什麼他們的活動是跳舞,但無論如何,他們選取的跳舞場地是文大的圖書館前,天氣好的時候每晚都聚集成數堆,放著奇怪的抖音流行音樂,喊著重複卻又不知所云的口號,直至凌晨一兩點,兢兢業業,樂此不疲,而樓裡學習的學生與之只隔一層玻璃,由衷佩服他們的毅力。當然,除考試週外,圖書館的自習室內還是大陸人居多。在我居住的國際學社附近,每到深夜就會有男男女女聚集在一起抽煙聊天,旁邊或許停著一輛摩托車,陽明山上深夜跑山的人是比較多的,但在年末天冷了的時候就會少一點。

文化大學曾經是有大師的,錢穆晚年來台灣時就被張其昀邀請來教書,當然並沒有在山上教,而是在東吳大學他的住所“素書樓” (圖[20] )授課,三毛也在文大上完學功成名就後被邀請來教書,還有南懷瑾也在文大執教過。而現在的師資狀況我不好評價,至少生源狀況已經可以小見大了。這種生源品質的降低或許與台灣的少子化相關,據說台灣很多高校招不到學生已經面臨被砍掉的風險,而文大從排名角度來看在台北高校中其實不算末流,所以暫時沒有這種危險,但考上文大也已經是及其簡單的事了。文大的碩博更是沒有人讀,與我同上課的多是已經在工作或退休的人士,他們固然熱愛學習,但很難指望他們會在學術上有什麼突破。而有老師評價到,19年後停掉陸生更是加劇了生源的這種狀況。

也可順便把文大周邊介紹一下,因為在文大讀書生活唯一令我欣慰的恐怕就是自然風景了。陽明山原叫草山,蔣介石是宋明理學的狂熱愛好者,於是遷台後將草山改名為陽明山。學校正門口的情人坡是大家晚上會常去的地方,因為可以比較完整地看到台北市區(圖[21] ) ,有草地可以坐著喝酒,還有烤香腸的攤子售賣,台灣的烤香腸確實好吃,不是那種澱粉腸。後門其實是一條公路,與前美軍基地毗鄰,也有一座陽明天主堂,孰先孰後就不清楚了,如今美軍基地早已改為餐飲業,還保留原先的建築風格(圖[22] ) 。山上有個好處是常常能看到彩虹,因為太陽雨的情況比較多見,短短一學期我已經見過過不下四次了(圖[23] ) 。出門能看到各種動物朋友,不認識的大大小小的鳥、松鼠、貓貓狗狗,當然還有煩人的蚊蟲,猴子據說也有,但我沒看過。陽明山上的一個景點是擎天岡(圖[24] ) ,從文大坐公車上去還要花十幾分鐘,並且在周末備受歡迎,因此往往下山等車特別麻煩,擎天岡時常有野牛出沒,有次我試著去那裡拍星空,山坡的高草中突然竄出一頭野牛衝到我面前(圖[25] ) ,還是有些嚇人,那次的拍星空之旅也不順利,除了雲層多以外,台北的光污染也是在嚴重(圖[26] ) ,即使在山里,還是可以看到天是亮的。

另一個要談的學校是政治大學,雖然文大和政大分別坐落於台北的西北角和東南角的兩座山上,每次去要橫穿台北的對角線,耗時一到兩個小時(我在學期末研究出了最佳公車線路,大概只要一小時十分鐘就可以到),但我對政大的熟悉程度也不低,因為這一學期在政大旁聽了兩門課。政大是國民黨的黨校,政治色彩也偏藍,但在轉型正義的運動期間也並不是作為國民黨的精神堡壘而存在的(圖[27] ) 。政大的人文專業出了兩位我很喜歡的音樂人,陳綺貞和吳青峰,前者在哲學係後者在中文系,但我想他們讀書的時間大概在00年前,那時教書的老師和我現在遇見的老師重合度也不高了。政大也與墓地相關,政大的人文大樓是百年樓,據李明輝老師介紹說,百年樓在他讀書那會是一片墳地,風水不好,或與政大哲學系如今的頹勢相呼應。不知道台灣的這些墓所埋葬的到底是什麼。

文化與自信

聊了政治的部分還有非政治的部分,快樂但缺乏深刻是我對台灣青年很大的一個感受。

不只我一個人得出了「台灣青年文化品味一般」這樣的結論。這固然有文化菁英的傲慢與倖存者偏差在其中,但我在台灣確實比較難交到能聊得來的朋友,相比在大陸難度更高。在文化領域,大陸與台灣所陷入的是相反的兩個困境。大陸的大學生在我看來,無論在名校還是分數線較低的學校,都不缺少那些渴求多元文化的群體,他們會去主動探索文化領域較小眾的、同時讓他們真心感到共鳴的東西,或許在其中會參雜一些標新立異的心態,但可以肯定的是很多人是不甘於被主流文化捆綁的,可惜大陸的文藝生產領域往往質量不高,叫好又叫座的文藝工作者並不多見;相反,以人口比例來說,台灣優秀的文藝工作者就很多了,至少在音樂電影方面,每幾年就會出一個不錯的人物,雖然近年來也顯頹勢了。

我在屏東聽羅大佑的演出時(圖[28] ) ,感覺整個音樂廳百分之八十都是中老年,剩下百分之二十年輕人,據我估測大多都是大陸交換生,身邊的阿姨很好奇地問我是哪裡人,因為她太驚訝有年輕人來聽羅大佑了,我說「我是大陸的,我猜這場裡的年輕人都是大陸的」果不其然前方一位女生轉頭說,「對我也是大陸的」;在宜蘭玩時,我們居住在一位台灣同學家的民宿,偶然問起她知不知道羅大佑,她表示不知道;也有另一位文大的台灣同學跟我聊過電影,她表示估計文大的大部分學生不會知道楊德昌,儘管那期間台北正如火如荼地辦著紀念楊德昌的展(圖[29] ) ;我在屏東玩時曾去了網上搜到的楊德昌《牯嶺街》的取景地(圖[30] ) ,這部電影並不在台北的牯嶺街取景,反而在南部的屏東拍攝了很多,但可惜取景地早已物非人非,甚至也沒有牌子標識,我想如果這地方在大陸,或許會有不少人來打卡,最後只好調侃說這是台灣的「去楊德昌化」。

在北藝大聽生祥樂隊的免費校園演出(圖[31] )時(他們在我來台的前一天正好在上海演出,是需要搶票的),也觀察到,尚未擠滿的水泥台階上,不少都是大陸交換生。而生祥在互動時則說到「我昨天問你們北藝大學藝術的有沒有看過《大佛普拉斯》,只有幾個人舉手,這部電影在中國(大陸)可是盜版滿天飛,大家都搶著看啊,我的電影配樂在豆瓣上也是9.9分」。在台北,生祥樂隊的林生祥、鐘永豐和主持人馬世芳有一個講座,我觀察台下的中老年比例也達百分之七十,而我又成功地在這一活動中新認識了大陸交換生。這場講座中提到,生祥樂隊的前身是交工樂隊,他們最早一張專輯《菊花夜行軍》是以反對美儂水庫運動為背景的。八、九十年代台灣政府想在美儂這個地方修水庫,當地居民進行反抗鬥爭,數年的拉扯後這件事終於作罷。有朋友問她美儂的同學是否了解這個事,台灣同學表示不知道。或許因為出生得太晚吧。

去清大聽賴聲川的講座時,已經發現了不少認識的面孔,結束後排隊找賴聲川簽名的也基本上都是大陸學生。賴聲川的一部劇《寶島一村》講的是眷村的外省人剛來台灣時對大陸的眷戀,許多人期待著很快就能回到大陸,但反攻是蔣介石和國民黨的謊言,他們也不得不變成台灣人,甚至很多人無法再回去的機會。賴聲川當天的講座是文化記憶,將他早期的劇作與文化記憶相聯繫,但在我看來,在今天的台灣,文化跟遺忘的關係或許更應被重視。

與中文系的交換生朋友聽了台北詩歌節裡的一個講座,主講人是和我們年紀相仿的台灣青年詩人。但聽下來後我們倆的體驗都並不好,認為他們所展現的詩歌太過「小清新」和「歲月靜好」了,如果只是把一些個人的日常體驗轉碼成一些意向再變成豎排的文字,恐怕很難被視為足夠優秀的詩歌,更何況他們的個人體驗何種意義上值得被作為文學作品被傳達給公眾呢?對這個問題的不加回答,或許是自媒體時代的特徵,人們不需要考慮自己的表達是否值得被接受,因為它們總會被接受,私人生活和靈機一動被不假思索地加以肯定,在台灣這個充滿肯定性的社會更是如此。有一位主講人表達了對楊牧之於台灣詩壇之桎梏的不滿,但我對他是否能超越楊牧還是持保留態度。

台灣與中華文化的關係照理說應該是緊密的,無論從明清移民的角度還是從49年後那麼多國學文化名人來台的角度,更別說國民黨在台灣為搶佔中華文化正統所推進的民眾教育,而據何淑靜老師說,綠營的支持者也一定程度上會去搶奪文化中國的稱號以反對中國大陸,這是她接觸當年的留美華人所留下的印象。但我看現在台灣恐怕要離文化中國漸行漸遠了,儘管學習國學的仍有一部分是綠營的支持者,這意味著中華文化還沒被年輕人反對到太深的地步。

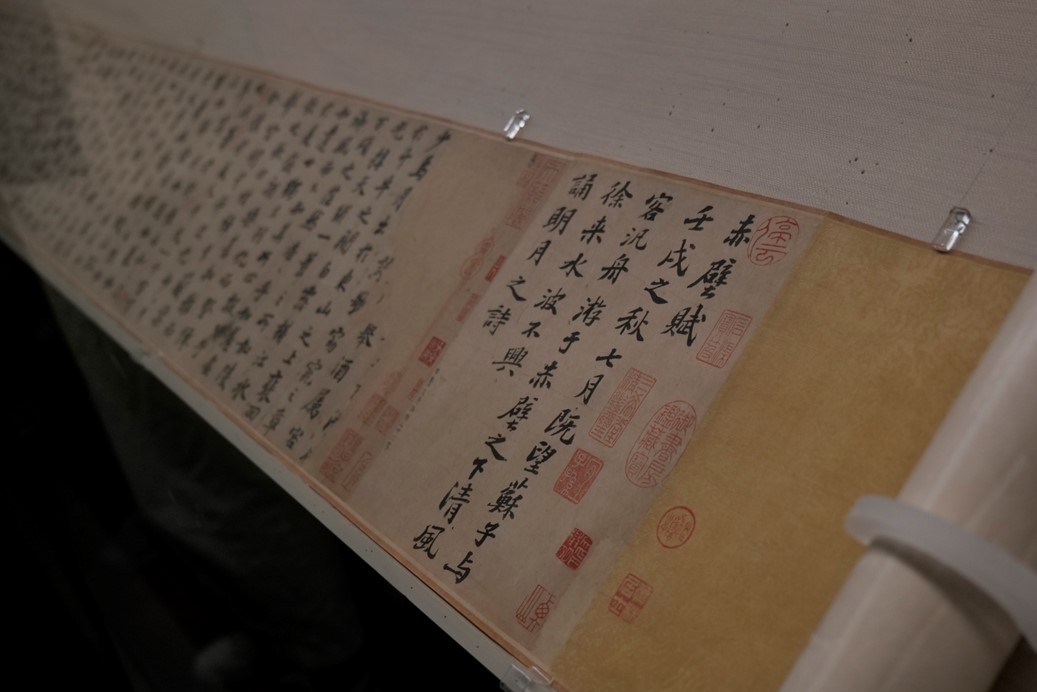

爭論中華文化之正統是個很有意思的話題,它在一般民眾身上會有與知識分子有別的反映。一般民眾少有專業的文化知識,很難在學理上進行專業的探討,於是他們的文化自信幾乎都轉向了台北故宮(圖[32] ) 。我聽過三位來自各年齡層的台灣人主動提起台北故宮,推薦我一定要去,而且相關敘述驚人地一致:一是大陸的珍品全被蔣介石運過來了,二是大陸的很多文物也在文革被破壞了。北京故宮有宮無寶,台北故宮有寶無宮似乎是一個宣傳得很成功的觀念,李敖當年也是這麼想的,於是北京故宮專門請他去看了一次,之後他就意識到這個觀點是有問題的。實際上,首先蔣介石政府當年所打包的箱子並沒有全部運來,並且當年也有一部分人試圖暗中操作將文物留在大陸;其次北京故宮依舊留有很多名作,如果珍品果真全被打包過來了,這件事就是不可能的;第三建國後全國許多流離失所的文物也在被慢慢徵集;第四文革對文物的破壞有可能不如改革開放後對文物的倒賣造成的破壞大。當然,北京故宮的展覽並不集中,珍貴文物也並不總是展出,而台北故宮固然有更密集的珍貴瓷器書畫,但也有大量不展出的部分,如《祭侄文稿》似乎是完全不展了(前幾年送去日本展出過一次)。

還有一次所遇見的自信是在一堂莊子課上,我論及莊子的政治思想時引申到哲學與政治的分離,表示這可能潛藏的危險,我當時腦海裡所想的案例也包括台灣的政治現狀,當然並未直言,一位已退休的同學站起來表示,這應該是你們那邊的情況吧,我們這邊學者經常建言獻策啊,我只好沉默以對,但內心不客氣的聲音是:你首先要聽懂我在講什麼,但你哲學素養不夠所以你只能拿淺顯的現實例子來理解,但如果你真理解你所看到的現實例子,倘若台灣的政治真的不是孤立的而是有文化和思來支撐,台灣的政治現狀就不會像現在這般意識形態濃厚了,也就不會有你來起身反駁我了。

尾聲

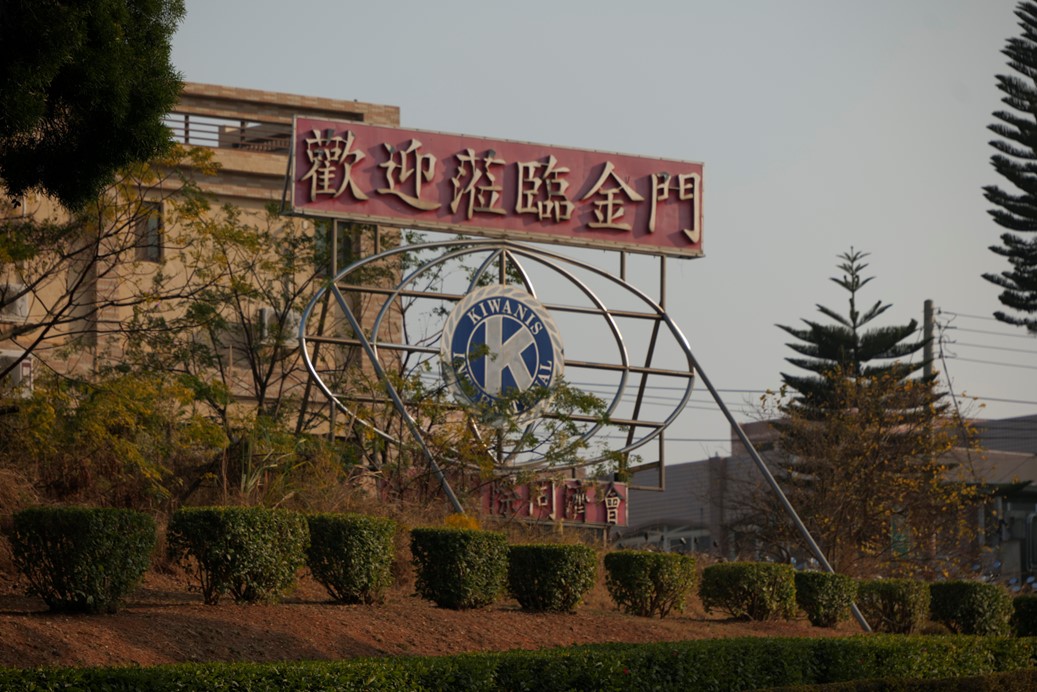

我是1月15日從金門搭船回到廈門的。據16日試圖從金門坐船回的朋友說,她那天不被允許坐船,因為說交換生不可以走小三通,到最後也沒搞清為什麼會這樣,她只好買兩張機票緊急回台灣島再回大陸,鄉之愁真成了一灣海峽。因為金門交通不便,我在那裡也沒去任何景點(砲戰遺跡),但軍事設施還是隨處可見(圖[33] ) ,廢棄衰敗之後更顯荒誕,這也使得“金門歡迎您”的字樣與綠島監獄門口寫著的「高朋滿座」異曲同工(圖[34] ) 。在金門,耳機裡隨到的歌是哪吒樂團的《鬧海》。在中國傳統的反叛故事中,哪吒的故事是和父子關係有關的,但它不像西方或日本有著弒父傳統,即使在父權與自由的衝突中,哪吒也在求一個中道,肉身也與父親,精神堅守正道。兩岸問題可能也有著某種中道,等待著兩岸足夠的人願意去發掘並實踐。

後記

到達廈門後搭計程車去青旅(內地搭計程車便宜太多了),司機見我從碼頭來便於我聊起,記於下。

“碼頭現在船班頻次怎麼樣?”

“從上午到下午一小時一次,好多人在排隊等位”

「以前都是半小時一次,現在真是不如以前了,你看民進黨這樣搞,(我們)馬上就給他弄掉去,不出四年,他當不到下一屆的”

“em,那武統的成本會不會太高了?”

“沒有成本!台灣小島一天就把它拿下!我們對台灣問題應該是不計成本的!”

“那俄羅斯打烏克蘭為什麼打了那麼久?”

“人家是國與國,我們是中國內政!”

“那以色列打加薩呢?”

“那也不一樣!”

「那武統之後怎麼治理呢?」

“還治理什麼?不聽話的全部給弄死。你是哪裡人?”

“江西人”

“你江西人怎麼會問出這些奇怪的問題?不應該啊”

「我是學國際關係的」(對不起真正學國關的同學們)

「你學這個學得還沒我好,我來教教你,你看國際關係,全都是國家利益,哪有什麼其他的,你看中俄、美日全都是利益聯繫在一起,好好壞,仇恨都可以被利益消解,這不是個國際關係問題,這是個哲學問題!”

我開始沉默,他見我不回話,也就不再說下去了。

喜歡我的作品嗎?別忘了給予支持與讚賞,讓我知道在創作的路上有你陪伴,一起延續這份熱忱!