对话映诺社区发展机构:以平视和关怀守护真诚| 围炉· CityU

劳工社区的人情冷暖,似乎淡出了人们的视野,而「工厂留不住年轻人」却频频出现在词条中。代表弱势群体的声音不在少数,其中关注到「乙肝歧视」的却屈指可数,映诺(Inno)社区发展机构就包含在其中。这是一个关注劳工社区,致力于消除对劳工的歧视与偏见,实现劳工平等并改善公共卫生的非盈利组织。围炉有幸邀请到这个机构的传播干事和沟通官,了解他们加入这个机构的初衷和对当前工作的看法。

撰稿人:Vremia

采访对象:

Cici - 公共沟通部门(Public Engagement)传播干事

Letitia - 沟通官,负责组织宣传、各种内外部沟通,劳动密集型工作场所调研

1|从遇见到坚守

Vremia | 当初选择加入这个公益组织的初衷是什么?

Cici | 以前我在四线城市读大学,不用说参与志愿活动,连了解志愿活动的渠道都十分有限。毕业后,我来到广州这个一线城市, 目睹了2021 年6 月广东的疫情高峰。当时留意到各路报道中经常提到「广州志愿者」,而我刚好还没有全职工作,就加入其中。通过志愿服务,我对以前很少接触到的一些群体有了一定的了解,包括唐氏综合征患者、街头露宿的街友、患有听力障碍的儿童等等。然而这些志愿服务大多数仅停留在捐献层面,我有时觉得无法去深入了解某一个群体,持续地帮助他们;而加入公益组织可以将自己的志愿行为制度化,持续化,专业化,从而真正去解决某些问题,所以后来加入了这个公益组织。

Letitia | 我大学刚毕业时,原本计划出国读研,可当时正赶上疫情高峰期,只能选择先留在姨姨家的工厂工作作为过渡。当时可能带着所谓的「第一视角」,认为自己进工厂是大材小用,也学不到什么,因此一开始对此有一点抵触。经过家里人的多番软磨硬泡,我还是决定先进去试一试。出乎意料的是,由于我是一个比较善于观察的人,在工厂里面还是有一些收获的。

其实我并没有很高远的理想,没有想着要非要让世界有多大的改变。不过我大学所读的是与社会工作有关的专业,所以找工作的时候也在非营利组织的大池子里面去找。而在工厂里,我喜欢和工友们聊天,喜欢听他们作为一个个独立的个体所带出来的独一无二的经历、经验和故事。这些经历、经验和故事背后,是更宏大的社会议题,我希望能为他们做点什么,能做多少做多少。所以我最后还是选择了留在国内工作。

Vremia |在工厂工作的经历带来了什么感悟?

Letitia | 我印象最深刻的是人和人之间那种很纯粹的连接。在工厂里面,我其实也是一个工友,抛开职位、年龄等因素,我和他们都是一个个完整的人。在工厂里面,大家一般会直呼你的名字,而不会强调你的工作身份。如果你在报社工作,同事会倾向于称呼你为某记者,这样的话,记者这个身份会显得很突出。但是在工厂里不会有类似的感觉,大家都是很纯粹的「我和你」,是一个个普通而完整的人。工友们会很真诚地和我交往,以前辈和过来人的身份给我提出建议以及他们的看法。和这些人交往是非常有趣的,它会驱动我为他们做些什么。恰好映诺和我们这个工厂以及里面的工友们建立了强有力的纽带,所以我选择留在这里。

Vremia | 近年来一些工厂面临着「留不住年轻人」的问题,你对此有什么看法?

Letitia | 从我与工友的沟通来看,年轻人除了拥有更多的选择,比如快递员、外卖员等限制更少的工作以外,他们的观念也在发生变化。以前年轻人会优先考虑工资,而不会太在意自己内心的感受。比如他们与厂长发生了冲突时,更倾向于选择隐忍,而现在工友们会更关注尊严、自由、情感需求等非物质因素。

而有些工厂的日常管理缺乏对人的尊重,这也是我们这个组织要去着力去解决的问题。之前有工友和我倾诉过,他在工厂里受到太多的限制和束缚;也有工友发现工厂里的同龄人很少,和其他工友没有什么共同语言,因此在孤独中萌生过跳槽的念头。另外,流水线上大多是无聊的重复性工作,现在大家对于这种枯燥的工作越来越不耐烦,这也是观念上的变化。在信息不再闭塞的当今,这些意识不断渗透到更多的人,当他们觉得有比现在更好的工作和发展机会时,就会选择离开。

Vremia | 你选择离开工厂加入映诺,是希望为他们做些什么呢?

Letitia | 我一开始就没有打算长时间留在工厂那个环境里面,而那段时间的感悟又让我选择了加入和劳动密集型工作场所相关的工作中,映诺这个机构恰好符合这一条件。同时也是希望能够为他们做更多,而留在当时工厂的那个岗位上的话,能为他们做的事很有限。

受我之前读的专业影响,我对个体的心理比较感兴趣。在工厂的那段时光里,也观察过很多工友的心理活动,特别是年轻的工友,发现他们有很多需要支持的地方。但这种支持,他们很难通过别的渠道获得。

Vremia | 你们工作中会经常遇到前段时间发生的那种紧急事件吗? (补充:当时因为紧急事件推迟了采访)你们的家人或朋友是怎样看待这样的公益事业?你们怎样去平衡自己的人生?

Cici | 的确在工作中会遇到紧急事件,但从半年多的工作经历来看,紧急事情和岗位关联很大,责任越大承担越多。在最近的紧急事务中,我的角色是任务执行者,有工作安排的话,只要在规定的时限内做完、做好,反馈进度和结果到上一级就可以。但我的上级遇到紧急事件要耗费更多的精力分配工作任务,做决策,事实上承担着更大压力。

我的家人和朋友很支持我的工作。他们没有对我未来的职业规划有太多干涉,希望我能多去体验想做的事,在工作中多学习和历练。关于工作和生活的平衡,我还在学习的路上。我一直希望工作和生活可以区隔开,但因为工作的性质,我生活中也要思考工作上(议题)的事情,例如看纪录片,听播客,看讲座等。实际上,在生活中思考工作时思路是更加松弛的,可以展开更大的想象空间。工作中,我比较容易受环境和人际关系的影响,是个比较容易受到束缚的人,所以我还在练习松弛和紧张之间的平衡。

最近经历的一次工作和生活的平衡是,六月有两周时间和项目同事到长三角出差,深度参与到项目的落地,这样的机会难能可贵。进到工厂和车间后,很多现场看到的场景映射到以往对于工厂的想象中,慢慢发现差距在哪里,为什么会产生差距,也对平时的工作有了新的思考。

Letitia | 首先这些紧急事件的处理是我工作分内之事,不是志愿工作,也不是志愿者的工作。之前遇到的紧急事件出现的频率不高,如果是距离较远、发生在异地的紧急事件,那就会迅速转介到当地相关的组织或者机构处理。目前没有考虑到累不累的问题,只是感觉有需要就去做,还有力气就去做。我的家人支持我做我想做的事情,所以来自家庭方面的压力不大。另外,我感觉我的人生没有失衡,所以不会去特意做些什么去平衡我的生活。当我感到精力耗竭了,这不一定是因为工作,但无论因为什么,我都会暂时停下来,先休息好,再继续走。

2|「映」以关怀, 「诺」于心声

Vremia | 可以具体介绍一下组织是如何给予工友心理层面的支持吗?

Cici | 工友们长期缺乏一个安全、有效的沟通和申诉机制,而与品牌合作的工厂理应遵从品牌的一些内部守则,比如要求工厂的环境合规,工友们的安全得到保障等。然而,工人、工厂和品牌这三方长期难以建立持续的沟通与交流,由此直接或间接导致的群体性事件(如罢工)时有发生。这类事件不仅对工厂的生产、品牌的形象带来冲击,对工人的生理和心理状态也造成了重大影响。 「握手工人热线项目」就搭建了这三方沟通的桥梁,其中最首要也最重要的工作是去「倾听受众的声音」。

很多工友会通过热线找到我们,一时半会却无法把心中的诉求表达清楚。这可能是ta过于焦急所致,亦或是遇到了自己没有办法梳理清楚的一些问题。我们的工作就是要先去倾听,帮他慢慢分析出来,捋顺关键的诉求,然后才能一步一步地回应。有了这样反复的倾听以后,信任就逐渐地在我们与受众之间建立起来了。此外,我们也举办过多次线下推广活动,这样面对面的接触很容易建立起人与人之间的信任与了解。我们就这样和受众之间建立起一个比较紧密的联系。让我们感动的是,很多工友会在过节的时候主动发来祝福消息。

Vremia | 在这样的公益事务中,需要注意什么?

Letitia | 要注意「带着性别的视角」。无论是什么阶段,需求如何变化,我们都可以发现女性在这些离乡务工的场景中始终处于一个更加劣势的位置。在2012 年因家庭离职的个案中,97%的离职工友都是女性。受社会对女性的期待等因素影响,女性在生活中面临着在家庭、职业和个人发展需求之间寻求平衡的挑战。女性群体的很多东西其实很难被发现和理解,所以希望大家关注这个议题,看到她们处于怎样的心理状态。映诺也为此开展了「蒲公英女工培力项目」,在工作场所、家庭和社区为她们提供法律权益意识和基础技能的培训。

Vremia | 你们认为映诺与其它的公益组织相比有哪些不同?其它组织又如何借鉴你们的成功经验?

Cici |映诺关注的议题主要围绕劳动密集型工作场所,但大多数时候,映诺并非一线执行方,而是创新方案的提供者。正如刚才Letitia提到,映诺致力于为工人,品牌和工厂这三方的沟通建立强有力的闭环。对于沟通出现的问题,我们负责安排有关项目并且出一套方案。而这些方案的落地很可能是由其他机构去做,它们会根据我们之前商量好的实施方向,链接有关资源进来,去落实这些方案。与此同时,其它组织也可以借鉴映诺比较成功的一些经验,这些经验是以开源工具等形式呈现。

Vremia | 可映诺在提出方案以外,也直接与一线工人接触,这是否可以算是「一线执行方」?

Letitia | 我另外举个例子,在2020年十月,我们在几处劳动密集型工厂,尤其是环卫站里做一个与疫情相关的防护培训。我们当时找了其他一些机构的代表去落实,他们就是「一线执行方」。但是整个培训的框架和设计,是由我们这边来定,即「创新方案的提出」。

不过「握手工人热线项目」比较特别,它确实是给工友们直接提供服务。它是我们开展的一个非常有根基的项目,因为我们必须和工友保持高强度的连接,一方面是为了取得他们的信任,另一方面是创新方案的构想离不开这样的连接。因此它不可分割地融入了创新方案的提出环节。

Vremia | 其实公益组织在国内的生长并不成熟,缺乏相应的监管和引导经验。 2020 年武汉疫情之初出现的事影响了红十字会的形象,致力于消除乙肝歧视的「亿友之家」也被曝出问题。在这种困境下,如何加强内部的管理,使得志愿者和民众不失热情地参与公益?

Letitia | 我们一直以来都是在提升议题的能见度上着力,关注议题比关注某个机构的所作所为更有价值。并非所有公益组织或者机构都依靠募捐运营,有很多机构并没有公募、私募的资格。而对于依靠募捐运营的机构来讲,提升透明度肯定是必要的。映诺不属于依靠捐赠运营的机构,所以在这个问题上面,能回答的不多。至于怎样算是提升议题的能见度,它其实是引导大家的注意力重新落在某个我们关注的议题上面,看到这个议题背后的原因,它带来的影响,以及思考我们能够做什么事情来推动这个议题发展。

3|平衡当下,筹划未来

Vremia | 映诺不属于依靠捐赠运营的机构,那在资金来源还有运营方式上可以更详细介绍吗?

Cici | 我们一直有提到的「握手工人热线项目」,主要是依靠品牌、供应商、或工厂去购买这个项目。还有一些社科的学术主题是与之相关的,大学或是研究机构会去工厂做调研,从中也会得到一定的经费。另外有一些创投也针对于此。

Vremia | 那如何去提高他们投入这些资金的意愿呢?

Cici | 对大品牌来说,这可能来源于企业可持续发展观念和社会责任意识,或是供应链给他们的压力等等。这些压力会使它们去关注劳工问题,并为之做出一些投入。

而民营的小型品牌通常缺乏这种压力来源,但它们本身可能也有意愿去尝试建立刚才提到的这些意识。我们就负责为它们提供渠道,鼓励它们在这个方面做出投入。另外,映诺也会组织一些宣传活动,号召它们树立可持续观念,比如在订阅邮箱中定期发送我们的工作经验等,那这些品牌看到也可能会有所行动。

Vremia | 同样是关注劳工问题,有些公益组织更多是从法律援助层面入手,你们是否考虑过这个途径呢?与其它公益组织相比,你们的优势体现在哪些地方?

Letitia | 我们不是做法律援助的机构,但是我们的「握手工人热线项目」的团队里有法律专业和在法律领域有丰富经验的成员。我们向他咨询法律方面的问题,比如劳动法或婚姻法相关的问题时,他都能给出回应,然后链接相应的资源。在劳工的心理层面上,我们的团队成员中也有人有比较丰富的相关经验。他们也会有自己的资源网络,当我们处理不了这些案件的时候,在必要时会将这些个案在工友同意的情况下转借介给他们或其它部门去处理。

4|告别“帮扶“之姿,迎接莫测之变

Vremia | 工友中有很大一部分群体来自农村,你们有针对「农民工子女教育」的「顽苗计划」,可以详细介绍吗?

Cici | 八年前,映诺对热线个案库的数据再次整理分析之后开始关注这个议题。当时的分析发现,留守儿童及流动儿童的服务案例已经超过3000 例,超过65%的留守青少年和流动青少年因缺乏有效的职业指导教育,采取与父母同样的职业选择,成为「新一代农民工」,无法打破代际贫困的恶性循环。这一群体通常因缺乏必要的就业知识和技能而处于困境或弱势地位中,在进入城市后面临产业结构升级、新型就业形式和复杂不平等的就业未来。为了让这种现象得到改观,「顽苗计划」这个项目尝试通过搭建快速高效的职业咨询在线平台,让商业职场中的企业精英化身为「导师」,与缺乏学习机会和技能的弱势青少年结成「成长伙伴」关系。

Vremia | 在「顽苗计划」中,如何帮助志愿者了解到帮扶对象的实际情况?

Letitia | 「帮扶」在我们看来其实暗含着一种不对等的「强者」帮助扶持「弱者」的意味,而顽苗计划并不会从这种帮扶的视角出发,也不是一个服务和被服务的机制。我们将它视作是一个经验传递、陪伴和同辈互助成长的可持续过程。具体而言,我们协助合作企业的员工组建义工队伍,采用类似于「结对子」的方式对接企业的志愿导师与青少年。这样可以建立起一种新型的导师学徒关系,以满足青少年群体的需求,企业义工可以和青少年在多次的一对一线上沟通中互相了解。

Vremia | 映诺过去的公益事务中有什么令人印象深刻的挫折吗?

Letitia | 十年前,我们的创始人李镝带着几个志工,开展了一次「解救童工」的行动,目标「解救」对象就是工厂里的童工。那次行动从结果而言,是成功的,但他却认为这是失败的。有个少年13 岁,团队采取行动将他带离工作岗位。李镝想去慰问一下他,也希望了解他的想法以作好之后的安排。在路上的时候,李镝还在想象着那个少年见到他时感激的样子。但没想到见面之后,那个少年就扇他一耳光,哭着问他:「你们凭什么这样对我?」这个少年一家几口都是经济来源,因为他们需要大量的资金去医治卧病在床的外婆。李镝和义工团队的这一「解救」,对这个少年而言,害他丢了工作,失去了收入,拖延了外婆的医药费缴纳,治疗不知会否变得不及时。当时的年轻团队缺乏经验,这个经历也给了映诺很多的反思。

Vremia | 在公共健康问题上,映诺有关注「乙肝歧视」的问题。目前,新冠病毒也存在隔离多日未查出但后来确诊的情况,而其变种变化莫测。你们认为对新冠病毒患者是否和乙肝、结核患者一样存在歧视?

Letitia | 传染病患者一直饱受被污名、被歧视的困扰,新冠患者也一样,特别是在2020 年疫情初期,因为对新冠的了解很有限。有一段时间,新闻报道对于新冠感染者的个人信息披露程度过高,比如公布姓名、身份证号、住址、行程轨迹等等,又培养了很多偏见、网暴的土壤。所以确实是存在着认知上的不足和歧视,需要更多的工作去破除这些偏见。

Vremia | 新社区的构建离不开政府的支持和引导,我国的公益组织形式和西方大有不同,政府职能不同是其重要原因。如何定位当前国情下的公益组织,使其作用发挥至最大化?

Cici | 我的理解是:有多大力做多大事,发挥自身的能动性,积极地链接所需的社会资源。每家机构或者公益组织都各有所长,同时有其短板。一个项目落地或者一件事情能做成,需要集合多方的力量和资源。以映诺为例,我们擅长与劳动密集型社群打交道,与一线工友接触的在地经验已经累积15 年,同时我们擅长就上面提到的议题提供创新方案。对于直接提供服务而言,映诺需要联动更多同行机构一起行动。

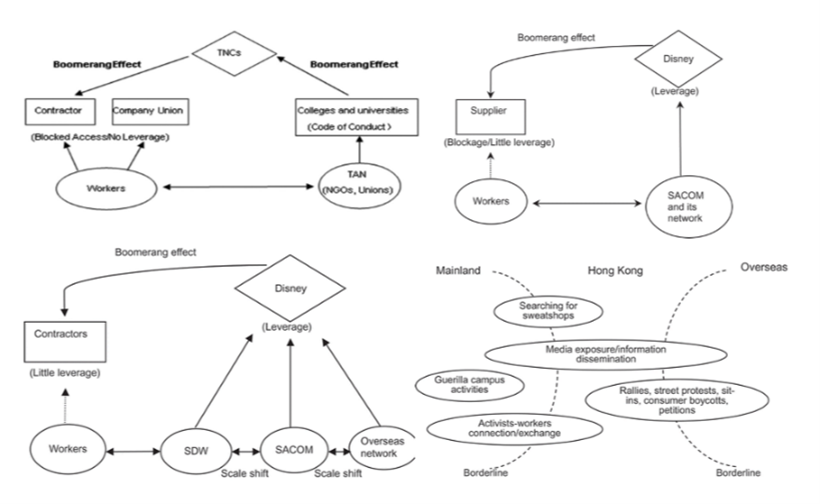

Vremia | 社科领域有些学者的研究方向也和劳工社区有关,这些研究可以给你们带来什么帮助?而目前的局限性在哪?

Letitia | 学院派和行动派看起来好像永远都在争论,好像经常会感觉无法对话,但是我认为这些争论和对话是有意义的。这些内容可能不是一体两面,大家的出发点和目的都是相似的,更多只是路径不同。所以,如果大家愿意的话,学院派和行动派一直能够互相提供灵感和素材,相互补充,相互启发。如果只论学院派的研究能够给在地的各类行动机构什么样的帮助,而不论行动者们怎样可以和学院派们在某一个议题上去共振和交流,那这可能就是局限性之一。

我们在认识自我、追求自我价值的路上,或许有很多迷茫、困惑甚至挣扎,但也许正是这些不那么顺利的部分吸引和鼓励着我们继续探寻。我们不孤独,因为有许许多多同样在路上的人,不管是身边的你我,还是文学艺术作品中那个远方的他,我们都可以开启一次次对话,去寻找启迪与慰藉。

文| 张宇轩

审稿| Iris Astro

图| 来自网络

编辑| 张宇轩

matters编辑|邢奕萱

围炉(ID:weilu_flame)

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐