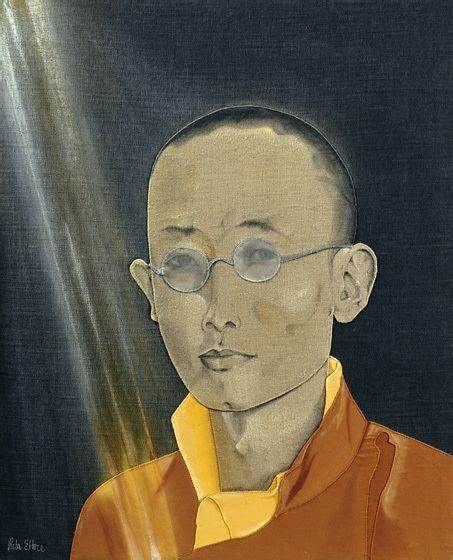

譯文:更敦群培小傳

本文譯自網絡,原文地址: Gendun Chopel - The Treasury of Lives: A Biographical Encyclopedia of Tibet, Inner Asia and the Himalayan Region

一些人名和地名的翻譯參考了二十世紀西藏奇僧(豆瓣) (douban.com)和出走的生命根敦群陪的精神之旅(豆瓣) (douban.com)這兩本書。

安多人更敦群培(dge 'dun chos 'phel)在1903年的四月或五月出生於安多北部青海湖畔的某個地方,當時他的父親——寧瑪派的活佛與瑜伽士(ngakpa)阿拉加吾(a lags rgyal po)和他的母親白瑪吉(pad ma skyid)結束了衛藏朝聖之旅正返回家鄉。他出生時起的名字是仁增朗傑(rig 'dzin rnam rgyal)。那時是在1903年7月18日榮賀鵬上校(Colonel Younghusband)騎馬越過喜馬拉雅山南麓前,榮賀鵬將迫使西藏接觸現代世界,並刺激了西藏的現代化進程。更敦群培在自己四十歲那年的十月去世,僅僅兩週以後解放軍就進駐拉薩。因此,他的一生可以說是精準跨越了西藏的近代史。

他被認定為吉美·索南朗傑(rig 'dzin 'jigs med bsod nams rnam rgyal, dc1901)的轉世,這位衛藏多吉扎寺(rdo rje brag dgon)的活佛曾在數年前拜訪過更敦群培家,並預言自己將在這戶人家轉世。所以這個孩子被鄉親們視為多吉扎活佛的又一世。

更敦群培人生在十九世紀著名的瑜伽士、詩人夏嘎巴一世措周仁卓(zhabs dkar tshogs drug rang grol, 1781-1851)的隱修地雅瑪扎西寺(gya' ma bkra shis 'khyil)度過了他人生的頭十年,此處位於同仁縣(Rebkong)中部的Ngakmang (sngags mang) 。他的父親是當地活佛世系的兩個繼承人之一,也是該世系創始人仁增培登扎西(rig 'dzin dpal ldan bkra shis, 1688-1742)的第三或第四世繼承人。如培登扎西一樣,更敦群培生逢亂世,遊走於寧瑪派和格魯派兩大傳統之間,他終生保持著一種強烈的不分派思想。

1912年他的父親去世了,更敦群培被視為Terton Sogyal Lerab Lingpa (gter ston bsod rgyal las rab gling pa, 1856-1926)的轉世和第三世Dodrubchen, Jigme Tenpai Nyima (rdo grub chen 3rd 'jigs med bstan pa'i nyi ma, 1865-1926)的轉世。然而,從一開始他的父母就不贊成他們的兒子擔任這個活佛,於是在他十三歲被送到黃河附近高地上的格魯派寺廟底察寺(dhi tsha / lde tsha / ldi tsha dgon)之前,他留在了Rebkong,繼續學習文法和詩學、梵文、印度與中國的占星術和藝術。這座寺廟當時因為第四世安多扎瑪活佛根敦嘉措(a mdo zhwa dmar 04 dge 'dun bstan 'dzin rgya mtsho, 1852-1912)設置的新課程而被視為名寺,根敦嘉措是一位博學的格西(藏傳佛教的學位),在回到安多建立該寺以前曾擔任第十三世達賴喇嘛土登嘉措的因明學老師,正是他給更敦群培起了法名。

在底察寺,更敦群培學習了基礎的因明學並參與辯經,贏得了一個伴隨他一生的綽號:底察堪波(rdi tsha skam po)或者底察瘦子(“Skinny Ditsa”)。五年的基礎佛理學習過程中他多次回到雅瑪扎西寺探望親友,還到寧瑪派的修行地學習,在此處接受了以非宗教觀點聞名的Ngakmang瑜伽士Longchen Nyingthig (klong chen snying thig) 的深入教學,還在卡加德頓(bka' rgya gter ston)足下學習tsalung trulkhor (rtsa rlung 'khrul 'khor)。

1920年,18歲的“底察瘦子”進入格魯派的拉卜楞寺,開始了六年的深造,並獲得了無與倫比的原創方言家的聲譽。他還從當地的美國傳教士馬里恩·格雷貝婁(Marion Griebenow)或人們所稱的喜饒丹培那裡學到了英語和鍾表機械的基礎知識,格雷貝婁出色的藏語知識使他能夠與拉卜楞寺的博學僧人討論基督教和佛教在教義的差別。

在辯論場上出現了一些醜聞後,再加上他新奇的發明——機械鳥和熱能驅動紙船船,更敦群培開始感到格魯派正統主義的壓力,想要伸展他的翅膀。 25歲時,他加入了一支前往拉薩的商隊,徒步旅行了三個月。在拉薩以北的那曲,整支隊伍的兩三百人被扣留了一個月才最終被允許到達聖城。到了那裡,更敦群培進入哲蚌寺的果莽扎倉(bras spung sgo mang),在當時最傑出的格魯派學者之一格西·喜饒嘉措(dge bshes shes rab rgya mtsho, 1884-1968)足下學習,由於十三世達賴喇嘛的邀請,他也離開拉卜楞寺前往西藏。

他們之間的關係密切而火熱,喜饒嘉措遵循當時的格魯派正統思想,更敦群培則開闢了新的視野,在一定程度上忽略了自己的學業。母親給更敦群培的盤纏很快就被用完了,他通過繪畫謀生。由於天生的繪畫技巧,拉薩的貴族們很快就對他青睞有加,尤其是對他畫的栩栩如生的肖像畫,以及"真實得可以把你吃掉"的老虎。

另一方面,喜饒嘉措處於一種特殊的地位。在哲蚌寺的教學活動之外,他還擔任了十三世達賴喇嘛的辯經助手、108卷的拉薩新版《大藏經》的主編,以及幾個貴族子弟的老師。因此,他在聖城有一處住所,他在那里安裝了一台罕見的私人收音機,並經常收聽廣播以了解毛澤東的最新進展。因此,儘管格西·喜饒嘉措具有正統的宗教觀點,但他在高級僧侶中卻是罕見的一類人物,因為他對外部世界的事件非常了解,並對西藏的未來深感關切。他有廣泛的人脈、朋友和弟子,當更敦群培在拉薩從事繪畫工作時,他經常會順道去了解來自遠近的最新信息。

1934年春天,在喜饒嘉措的住處,更敦群培認識了印度的印度教和佛教學者羅睺羅(Rahul Sankrityayan,1893-1963)。他是一個冒險家、多產的作家和印度共產黨黨員,也是印度農民聯盟的創始成員。那是在羅睺羅第二次訪問西藏尋找古代梵文手稿時。羅睺羅欣賞更敦群培的學識,邀請他加入自己的隨行隊伍,並承諾將帶這位年輕的西藏學者回國參觀印度的佛教聖地。就這樣,幾個月後,他們出發去尋找藏在雪域高原千年經室裡的珍貴貝葉經手稿。

他們的友誼和合作導致了12年的海外生活。他原本不打算在國外呆這麼久,但一到印度,他那永不滿足的好奇心促使他繼續學習梵文,提高英語水平,並對佛教考古遺址進行徹底調查。他對印度的多種書寫系統產生了濃厚的興趣,並熟悉了南傳佛教的經典以及印度的流行習俗,了解了印度獨立運動和甘地的家紡土布運動(譯者註:甘地發起的旨在實現印度經濟自足的斯瓦迪西運動的一項措施,號召印度人自己在家紡紗織布來抵制英國製造的棉布)。羅睺羅把他介紹給大吉嶺的摩訶菩提協會(Mahabodhi Society)和Shri Rama Krishna Vedanta修行院。更敦群培開始發表文章,質疑傳統的西藏歷史觀、世界地理觀和西藏文字的起源。他寫了一些尖銳的諷刺詩,針對他的同胞,也有一些自嘲的成分。他向印度僧侶學習梵文,並會見了幾位西方藏學家,成為第一個研究在中亞綠洲敦煌發現的吐蕃帝國(7-9世紀)古代歷史手稿的藏族學者,就在三十年前。他向噶倫堡的一位中國研究人員諮詢,並將《唐書》的部分內容翻譯成藏文,作為比較的來源。紐約哥倫比亞大學的Theos Bernard(1908-1947)邀請他去美國,但不幸的是,第二次世界大戰的爆發使他無法前往。他曾打算向西方介紹雪域,並澄清一些關於西藏的神奇和神秘的謬論。

在印度,更敦群培很可能在離開西藏之前就放棄了他的僧侶戒律,他根據幾個經典的梵文資料以及他自己的親身經驗,撰寫了《西藏欲經》。他還大量吸煙和酗酒,並寫了一首長長的流浪悲歌。有幾封信顯示,他對返回衛藏而不是安多的故鄉猶豫不決,在那裡他受到拉卜楞寺的首席喇嘛第五世嘉木央活佛('Jam dbyangs bzhad pa 05 blo bzang 'Jam dbyangs ye shes bstan pa'i rgyal mtshan)的邀請,幫助建立一個現代學校體系。

更敦群培沒有返回安多,而是繼續留在印度次大陸,從最西北的斯瓦特到最南邊的斯里蘭卡,探尋印度次大陸的長度和廣度,日復一日地節儉生活,有時為自己的貧窮而哀嚎,有時從外國學者那裡得到少量的錢財,甚至有一次向友好的傳教士乞討幾盧比。

到20世紀30年代末和40年代初,更敦群培爾作為一個學者已經有了很好的聲譽,在花了一些時間探索斯里蘭卡之後,他去俄羅斯畫家和探險家羅列赫(Nicholas Roerich,1874-1947)的家庭住了兩年,在他們位於庫魯馬納里的前衛的烏魯斯瓦蒂學院。在那裡,他協助尼古拉斯的兒子喬治(1902-1960)翻譯管·宣奴貝('gos lo tsa ba gzhon nu dpal, 1392-1481)的《青史》(deb ther sngon po),這是西藏的主要歷史著作之一,他通讀並與他討論整個文本。他們富有成效的合作成果是一本約1275頁的書,於1949年在加爾各答出版。

羅列赫夫婦是中亞各國人民的熱心支持者,尤其對建立一個蒙藏佛教聯盟(the Mongol-Tibetan Buddhist alliance)感到興奮。羅列赫是一位著名的藝術家,他曾為伊戈爾·斯特拉文斯基(Igor Stravinsky )的開創性作品《春之祭》的首次演出設計了服裝和佈景,該作品於1913年在巴黎上演,瓦斯拉夫·尼金斯基(Vatslav Nijinsky,1890-1950)擔任編舞,謝爾蓋·達基列夫(Serge Diaghilev,1872-1929)擔任演出經紀人。在庫魯(Kulu),這個緊密相連的家庭向蒙古朝聖者和旅行者開放。他們有一個大型圖書館,還有一個肯定是最早的現代生態研究站,對喜馬拉雅山的藥材進行實驗,打算將傳統的醫藥實踐與現代西方科學相結合。在庫魯逗留期間,據說更敦群培讀了很多書,包括關於蘇菲神秘主義、俄羅斯東正教的,可能還有一些西方哲學家(一些學者認為他讀了叔本華、康德和馬克思,但他在自己的著作中提到的唯一的西方思想家是達爾文)。

在國外的日子裡,更敦群培一直是噶倫堡居民熟悉的人物,他去那裡躲避炎熱的夏天,並在巴布塔欽(Babu Tharchin,1890—1976)的鏡報印刷廠工作,幫助出版藏語的《鏡報》(Mirror,藏語:Me Long),他的一些文章在那裡發表。 20世紀40年代,噶倫堡——印度和西藏之間的門戶——成為來自雪域的流亡政治人物的一個熱點地區。更敦群培與激進的藏人打成一片,他們為其所謂的"真正的西藏"的未來而努力,他們主張立即進行改革,甚至推翻達賴喇嘛的甘丹頗章政府。這些人包括平措汪杰(phun tshogs dbang rgyal,1922年生)、江樂金·索朗傑波(lcang lo can kung bsod nams rgyal po,1898年生)和邦達昌·饒嘎(rab dga' spom mda' tshang),這只是最著名的例子。更敦群培加入了他們,成為指導者和邦達昌·饒嘎的精神導師,邦達昌·饒嘎是孫中山的崇拜者和命運多舛的西藏革命黨的創始人。

在環遊次大陸期間,這位安多學者一直在為一部印度古典文明和流行文化的百科全書收集資料,並熟練地繪製地圖。人們決定,他應該返回西藏,途經不丹和達旺地區,去探索著名的麥克馬洪線沿線的領土,在1913-1914年的西姆拉會議上,該線曾是西藏、印度和中華民國之間的爭議對象。他要畫一張地圖,顯示西藏在該地區的歷史邊界。但這是一個致命的舉動,因為這幅地圖被邦達昌·饒嘎打算用於國共兩黨對西藏的圖謀,而這無疑促成了後來對更敦群培的指控,說他是一個共產主義間諜。

一旦回到拉薩,更敦群培就因其對外部世界的了解,以及他對西藏的新想法而受到各方的追捧。貴族中的進步家庭支持他,並為他提供節儉的需求。有人向他請教各種問題,並開始向一些知名人士教授語法和藝術,包括兩位寧瑪派喇嘛喇瓊阿波(lha chung a pho,1905-1975)和達瓦桑布(zla ba bzang po,1916-1958)。同時,他開始整理他在十二年的研究和探索中收集的研究筆記,並撰寫一部西藏的政治史,即他未完成的《白史》(deb ther dkar po)。他的名氣引起了英國駐拉薩代表黎吉生(譯者註:Hugh Richardson,1905-2000,英國外交官、藏學家,被譽為現代藏學的創始人)的興趣,他開始更加關注這個被他命名為"群培·拉"(“Chopel-la”)的人。黎吉生對這位安多學者既有職業上的興趣,也有個人的興趣,因為他或多或少知道噶倫堡進步藏人的政治活動,而且在拉薩居住的後幾年裡,他還對西藏古代史產生了強烈的興趣。他知道更敦群培在這個新的、令人振奮的研究領域有著良好的聲譽。

20世紀40年代,拉薩的政治氣氛非常不穩定,就在更敦群培回來的1946年,兩任攝政王之間爆發了激烈的對抗。第五世熱振活佛土登江白益西丹貝堅贊(rwa sgreng 5th thub bstan 'jam dpal ye shes bstan pa'i rgyal mtshan,1912-1947)和第三世達扎活佛阿旺松繞圖多(stag brag 3rd ngag dbang gsung rab mthu stobs,1874-1952)之間爆發了暴力衝突。更敦群培成為宗教界極端分子和保守派貴族的目標。他被逮捕、鞭打,並被誣陷製造假鈔,是共產黨的間諜,以及被國共兩黨收買等等。他被投入監獄,先是在拉薩法院和郎子廈(snang rtse shar)監獄,然後是在布達拉宮腳下的雪(zhol)監獄。他在印度流亡的十二年間所寫的研究材料被盜,從未歸還。

幾年後,在1949年或1950年獲釋後,他重新成為一名學者。他在大昭寺南邊的八廓街有一套房子,每年都有津貼,並被要求恢復編寫《白史》的工作,但他並沒有這樣做。在那裡,他與一位來自昌都的婦女住在一起,並再次開始教學。他也開始比平時喝得更多,儘管據說他仍然很清醒,沒有受到酒精的影響。他給他的寧瑪派學生達瓦桑布講授的龍樹(譯者註:Nāgārjuna,出生於南印度的僧侶,在佛教史上具有崇高地位,許多人認為他是繼釋迦牟尼之後,大乘佛教中最重要的論師)的中觀哲學,成為更敦群培的偉大哲學作品《中觀甚深心要善說——龍樹意趣莊嚴論》(klu sgrub dgong rgyan)的基礎。他警告他,這篇論文一旦出版,可能會在教界引起反響。事實上,正是這篇論文被正統格魯派和寧瑪派所銘記,成為針對更敦群培和他在西藏哲學傳統中的地位而爆發的激烈爭論的關鍵點。當第一幅木刻版畫用手工藏紙出版並在拉薩的八廓街附近出售時,立即引起了一場騷動。不久之後,頓覺活佛(bdud 'joms 'jigs bral ye shes rdo rje,1904-1988)提供資金,在噶倫堡重印這本書,採用了傳統格式,但使用鋼活字,用綠色工業紙。這個版本與作者的聲譽相稱:既在傳統之內又在傳統之外。

1951年9月,更敦群培從他位於八廓街的公寓屋頂上透過沉重的眼皮看著中國人民解放軍的先頭部隊在拉薩的街道上行走,他知道他和西藏進步知識分子的希望已經破滅。他對自己說,"一個無價的青金石花瓶被砸到了石頭上"。他和他對未來西藏的所有夢想——融入現代世界又保留自己的文化特性和歷史,都被摧毀了。第二個月,更敦群培出現了嚴重的水腫,可能是肝硬化的結果。他於1951年10月中旬去世。

喜歡我的作品嗎?別忘了給予支持與讚賞,讓我知道在創作的路上有你陪伴,一起延續這份熱忱!

- 來自作者

- 相關推薦