失败者回忆录90:爱荷华的平和交锋

爱荷华城,位于美国中部,是只有6万多人口的大学城,在密西西比河支流的爱荷华河岸边,风景优美。 1967年诗人保罗·安格尔与小说家聂华苓在爱荷华大学创设了「国际写作计划」,每年招待世界各国的一些作家来这里过过美国社会的自由写作生活,与其他国家的作家交流。至今这计划已招待了来自120个不同国家的达1100多名作家。台湾许多作家都有爱荷华渊源,中国自1979年开始也有作家应邀参加爱荷华计划。我1979年参加爱荷华「中国周末」讨论会,1980年在爱荷华住了一个月当「访问作家」,1982年再去爱荷华会晤和访问刘宾雁,也访问了台湾老作家杨逵。后来我的小女儿在那里念大学,我多次去美国都在爱荷华短暂停留,探望老朋友聂华苓,和她的舞蹈家女儿王晓蓝。

安格尔和聂华苓的家,是建在山坡上的独立屋,门口挂着中文「安寓」的牌子,屋子宽敞舒适,常有许多作家聚集在各角落聊天。屋后是一个小森林,有野生动物出没。

1980年一个月逗留。在这里见到我年轻时就倾慕他诗作的艾青。 「为什么我眼里常含泪水?/因为我对这土地爱得深沉……」,这诗句是抗战时我爱国思想的启蒙。他见到我没讲几句,就说他在延安时认识我的姑姐李丽莲。所以,我相信他来前已经看过关于我的资料了。另一位王蒙也是我心仪的作家,年轻时读过他的小说《组织部新来的年轻人》,文革后他的作品也出色。艾青的太太高瑛跟我说,王蒙与中宣部副部长周扬关系匪浅,他来这里是有任务的。我们访问作家都住在「五月花」公寓,我不大会煮饭,那一个月多次在艾青家吃高瑛做的菜。她说,在爱荷华最开心的事,是走进琳琅满目的超级市场。

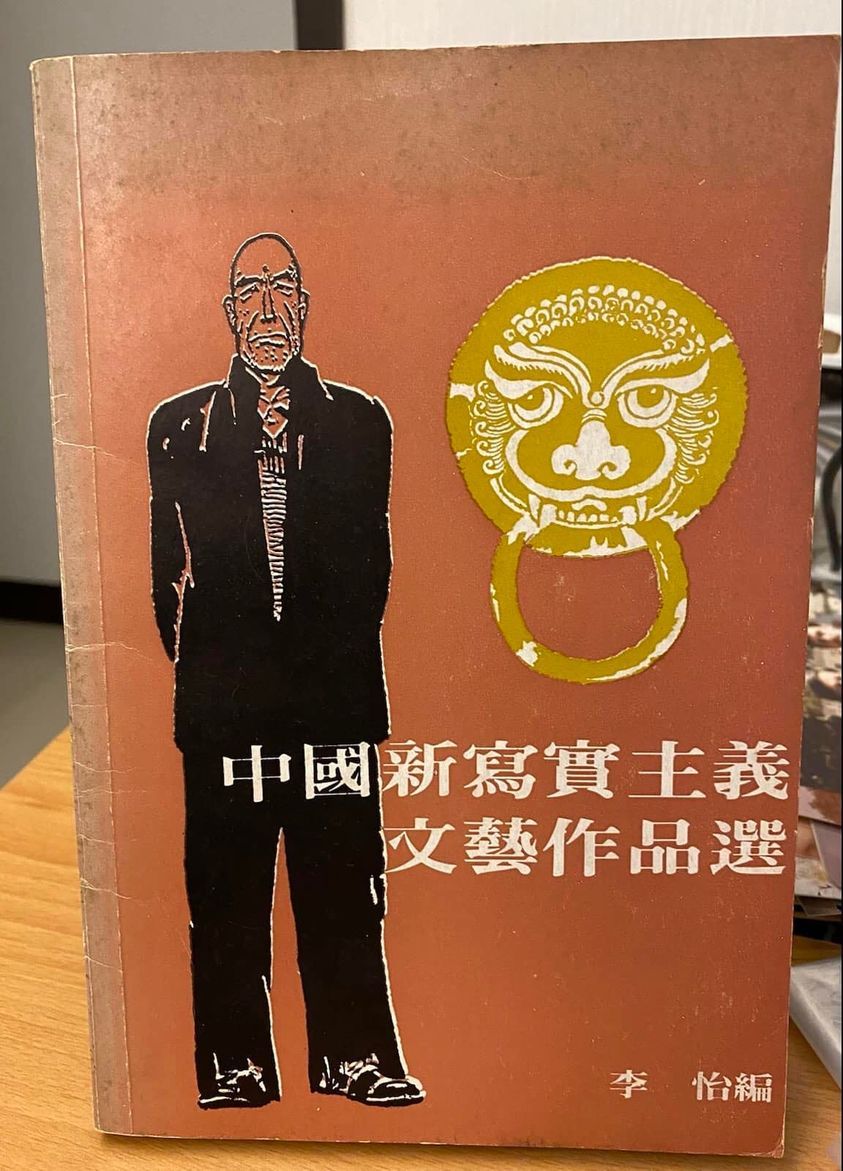

第二次「中国周末」,和第一次一样,广邀在美加的华人作家出席。设两个分组,同一时间在不同地点讨论。在安寓举行的是「诗组」,在王晓蓝家的是「小说组」。诗组由郑愁予主持,小说组由陈若曦主持。我在小说组,「国际写作计划」为参加者提供了我编的《中国新写实主义文艺作品选》,讨论就由此而展开。王蒙维护中国的政策,认为那时的中国正是处于作家的写作环境最好的时期,不同意我编的选集只集中在揭露社会黑暗,认为党提出的「识大体,顾大局」「安定团结」都是作家们切盼的。我和其他一些作家不同意任何对作家写作题材的干预,以粉饰太平的方式来维护表面的安定团结,只是藏污纳垢的安定团结。总的意见是党对文艺最好少管。这一场的讨论,是颇为激烈的意见交锋。但彼此语调平和,没有人动怒。

不过,随着中国局势的发展,我发觉1979年固然是中国的文艺之春,到1980年,虽然有党官对文艺写作有种种批评和提出规限,但没有把作家打成什么「派」,没有惩罚的行政措施,也没有搞大批斗,不得不承认如王蒙所说,这是中国作家最能够自由写作的时代。跟着下来的十年,中国的言论操控还算比较宽松。那以后,是1989年六四,我想谁都知道是怎么回事了。

王蒙在讨论会上说,文学的路子应该很宽,什么都可以写,我们过去太窄了。但是,李怡选的集子比我们写的还窄。

他批评我选的集子窄,也没有错。但不是比这之前的中国更窄。我选本的「窄」,是没有从广阔的文艺角度去选,而是从突破言论自由界限的角度去选。中国没有言论自由,文学写作的「虚构」性质,是不用真人实事,却写出最真的现实。 「虚构」使文学有了揭露社会真相的空间。毛泽东说,「利用小说反党,是一大发明」。于是从批判《武训传》《海瑞罢官》一路下来,使小说也没有了写实的空间也。

我在这个时期关心文艺,毋宁说是关心言论自由,希望批评的声音通过文艺在中国打开缺口。我相信只有批评,社会才会进步。一言堂或鸦雀无声的社会,是人类社会不应该存在的。

我没有参加「诗组」的座谈,作家张错记下艾青说的话:「我的沉默就是我对国家的沉默,我沉默了21年就是我对国家沉默了21年。20多年,被打下牛棚,个人与外界完全隔绝,听不到外面的声音,接触不到外面如台、港、欧美的作品。……可是声音就会这样消失吗?不会的。……如果不能写诗,就干脆去打扫厕所好了,如果要写,我就要写自己的话。」

一个优秀诗人沉默21年,有比这个更「窄」的写作空间吗?

已经过去几十年了,我还会偶尔想起意见交锋的王蒙,和年迈而眼神坚毅的艾青,尤其是在新闻上看到样子跟他酷似而神色同样坚毅的他儿子艾未未。

(原文发布于2021年11月19日)

《失败者回忆录》连载目录(持续更新)

- 题记

- 闯关

- 圈内圈外

- 杀气腾腾

- 煎熬

- 伤痛

- 动荡时代

- 抉择

- 那个时代

- 扭曲的历史

- 先知

- 自由派最后一击

- 我的家世

- 沦陷区生活

- 汪政权下的乐土

- 沦陷区艺文

- 父亲与沦陷区话剧

- 李伯伯的悲剧

- 逃难

- 愚者师经验,智者师历史

- 战后,从上海到北平

- 古国风情

- 燕子来时

- 在左翼思潮下

- 1948树倒猢狲散

- 猪公狗公乌龟公

- 《苹果》的成功与失败

- 怎能向一种精神道别?

- 自由时代的终章

- 清早走进城,看见狗咬人

- 确立左倾价值观

- 「多灾的信仰」

- 最可爱的人即最可笑的人

- 中学的青葱岁月

- 被理想抛弃的日子

- 谈谈我的父亲

- 父亲一生的辗转挣扎

- 父亲的挫伤

- 近亲繁殖的政治传承

- 毕生受用的礼物

- 文化摇篮时期

- 情书——最早的写作

- 那些年我读的书

- 复活

- 不可缺的篇章

- 不可缺的篇章之二

- 不可缺的篇章之三

- 不可缺的篇章之四

- 不可缺的篇章最终篇

- 没有最悲惨,只有更悲惨

- 归处何方

- 刘宾雁的启示

- 徐铸成的半篇文章

- 五六十年代的香港人

- 通俗文化的记忆

- 左派的「社会化」时期

- 伴侣的时代

- 那些年的太平日子

- 香港历史的转捩点

- 福兮祸所伏

- 香港辉煌时代的开始

- 我们是什么人?我们往何处去?

- 二重生活的悲哀

- 《七十年代》创刊背景

- 脱颖而出

- 觉醒,误知,连结

- 非常有用的白痴

- 有用则取,无用则弃(非常有用的白痴之二)

- 中调部与潘静安

- 非蠢人合做蠢事

- 接近绝对权力的亢奋

- 无聊的极左干预

- 从钓运到统运

- 那年代的台湾朋友

- 统一是否一定好?

- 台湾问题的启蒙

- 推动台湾民主的特殊角色

- 中共体制内的台籍人士

- 踩不死的野花

- 文革精神

- 文革缔造中国的今天

- 极不平凡的一年

- 批判极左思潮

- 民主假期

- 裂口的开始

- 太岁头上动土

- 爱荷华的「中国周末」

- 1979年与中共关系触礁

- 那几年,文艺的沉思

- 爱荷华的平和交锋

注:11月22日,作者因病暂停「失败者回忆录」。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐